お仕事のプレッシャーやえらい失敗もあってあたふたしたけれど、それもこれも終わってみればすべていい経験。

初めはちょっと憂鬱になっていた私に「君はボランティアなんだよ。もっと楽しまなきゃ意味がないでしょ」とPちゃん。それもそうかなと気づいた。ボランティアといえども仕事は仕事、勤務中にアルコールなんてもってのほかなんて殊勝に思っていたけれど、そんな“日本人的義務感”なんてここでは誰も期待していない。要は、みんなで楽しむこと!これがアメリカ的ボランティアの鉄則。

それに、何といっても地元(ベイエリア)にもこんなに素晴らしいミュージシャンがいることを改めて知ることができたのが何よりの収穫だった。特にグラミー受賞のブルース・ギタりスト、Danny Caronは素晴らしかった。個人的にも親しくなったし

(後述)。

こういう人たちがそこらで普通に演奏してくれる文化に大感謝。

今回見たライブ

Brass Mafia

オープニングで緊張の紹介をしたBrass Mafiaは、地元サンフランシスコで活躍するファンキーなJazzブラスバンド。トロンボーン、トランペット、サックス、チューバ(あの巨大なカタツムリみたいな楽器。これがいいベース音を出す!)、ドラムという編成。

Adam Theis - Trombone, Sousaphone, Joe Cohen - Alto, Tenor & Bari Saxophones, Mike Olmos - Mariachi Trumpet, Joel Ryan – Trumpet, Danny Grewen - Trombone & Vocals, Gerald Patrick - Trapset OR SNRRR, Colin Hogan - Organ & Keyboards

Natasha Miller

目的はシンガーではなくベースのDanちゃん。先月彼(の演奏と顔の両方)に一目ぼれしてから、自称オッカケになることを決意。今日は彼がどんな歌ばんを見せるのかが楽しみで仕事を抜け出して行ったり来たり。彼のようなベーシストがこんなへたくそな(本当に今まで見たプロの中で一番へたくそだった)なシンガーのバックをするなんて・・と気の毒になった。

終演後、ちょこっとだけお話して大満足

覚えていてくれてありがと~。

Natasha Miller – vocals, Dan Zemelman – keyboard, Adam Theis – trombone, Dan Feiszli – bass, Jeff Marrs - drums

The Snake Trio

地元オークランドで活動しているグループ。Jazzと彼らのルーツであるベネズエラの音楽が見事に合体した、それは素晴らしい音楽だった。南米の情熱的なカリプソのリズムにのったデューク・エリントン、joropoと呼ばれるべネズエラン・スタイル・ミュージックにアレンジされたコルトレーンにあおられ、会場はまるでダンスホール。このグループ、大好き。これからも応援していこう。

Jackeline Rago - Cuatro, Mandolin, Bandola and Percussion, Donna Viscuso - Flute and Alto Saxophone, Saul Sierra - Bass

Erik Jekabson and Darren Johnston

こちらも地元の若きトランペッター二人。久々に聞いたツイントランペットは力強く心に残った。

In Pursuit Of Sound

In Pursuit Of Sound

ベイエリアで活躍するブルース&ジャズ・ギタリストEric Swindermanのバンド。

なんといってもメンバーがすごい。Marty Williamsは日本でもよく知られるファンク・Jazzピアニスト。そしてベースの

Ruthは、かのチャールズ・ブラウン・バンドの名ベーシスト。彼女の力強くリズミカルなベースに感動!彼女からしばらく目が離せそうにない!

こんなすごい人たちが街角のピザ屋でただで演奏してくれるこのJazz Fesもすごい。これでここ(“Bobby G's Pizza”)の大ファンになったのは言うまでもない。

Eric Swinderman - guitar, Marty Williams – piano,vocals, Ruth Davies - bass, Rhoyal Baibe - drums.

Kaz George Group

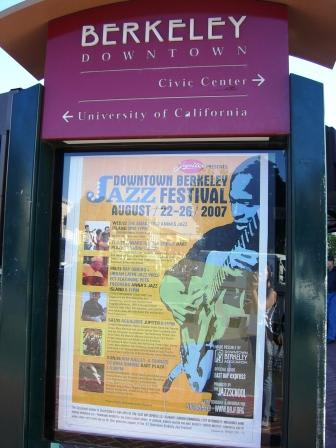

いつぞや、BARTの駅の広場で演奏しているのを見かけてその場で釘付けになった、Teen agersの本格的Jazzバンド。リーダーのKazのコルトレーンばりのエモーショナルなサックス、それを支えるリズムセクション。聞いているだけで体がグルーブしてくる稀有のバンド。

Emerging saxophonist Kaz George presents a set of high-energy modern jazz with an all-star group featuring some of the finest high school age jazz musicians in the country.

Kaz George - Saxes, Savannah Harris - Percussion, Danny Mertens - Piano, Jonathan Stein - Bass, Ariel Vento – Trumpet

土曜日うららかなお昼どき。会場横ではファーマーズマーケットが開かれていて何とものどかな風景。

Mike Marshall and Jovino Santos Neto

Mike Marshall is one of the world's most accomplished and versatile acoustic musicians, a master of mandolin, guitar and violin whose playing is as imaginative and adventurous as it is technically thrilling. Able to swing gracefully from jazz to classical to bluegrass to Latin styles, he puts his stamp on everything he plays with an unusually potent blend of intellect and emotion, a combination of musical skill and instinct rare in the world of American vernacular instrumentalists. producer and arranger.

Paul Peress Trio

Featuring Frank Martin and Kai Eckhardt

ニューヨークで活躍するファンク、フュージョン・ドラマーPaul Peressのトリオ。久々に“ファンク中のファンク”を聞いてからだの芯まで血がめぐったという感じを堪能。すごかったのはピアニストのFrank Martin。彼のピアノはまさにバクハツするエネルギーそのもの!!本当にいいものを聞かせてもらった(涙)。

Danny Caron

Danny Caron

個人的には今回のメインイベント。アメリカを代表するSF在住のブルース・ギタリスト、Danny Caron。

1980年に参加したClifton Chenier and his Red Hot Louisiana Bandのアルバム“I'm Here”でグラミー賞を受賞。その後はベイエリア“伝説の”シンガー&ピアニストCharles Brownと組み、数々の名盤を生み出した。

セッションミュージシャンはBonnie Raitt, John Lee Hooker, Van Morrison, and Ruth Brownなど、錚々たる顔ぶれだ。

これはCharles Brownとのセッション映像。若い!

今日はこんなすごい人の紹介をするはめに、いや名誉に(!)あずかった。

「ふつつかではありますがライブ前にはご紹介させていただきます」とDannyにご挨拶にいくと、「ありがと~!」となんとも気さくなお人。どことなく植木等とチャーリ・ワッツを足して割ったような風貌に、いっぺんにこちらの緊張も解ける。

すると、彼はまじめな顔でいきなり私にこう聞いてきた。

「ところで、今日のギャラは誰が払ってくれるのかな?」「へ?JazzSchoolだと思いますがまだですか?」「うん。2ヶ月前に電話で出演OKって返事してそれっきりお金の話は誰からもこないんだよね~」

なんとのどか(というかええかげん)な運営だ!(あわててその場に来ていたスタッフに「お金!お金!」と催促して、1部が終わったあと無事ギャラをお渡しした。)

7PM。

軽く音出しを終えてマイクを握ったCarron、そのまま勝手に自己紹介するのかな~と思っていたら「これからマイ・フレンド、SHOKOが僕たちの紹介をしてくれます」と私を“逆紹介”してくれた。そして和やかにライブは始まった。

紹介中。

や~~~~~~~~~~~~~~~~~

とにかく感動。これぞブルース!今日の彼のスタイルは、いかにも“こってりとした”ブルースというよりはZydeco(ニューオリンズ)やレゲエスタイルを織り交ぜた、この場の雰囲気にぴったりのノリのものだった。

ここのピザ屋、期待に反して音響抜群!!いいぞ~、“Bobby G's Pizza”。

Dennyも「この店は最高だ。なんといってもトイレが素晴らしい!」といって笑わせる。彼の言うとおり、店員教育といい店内掃除といい、よく行き届いた店だった。これから絶対馴染みになるからね!

Danny Caron - guitar, Wayne de La Cruz - Hammond Organ, Kent Bryson - drums

CD買っちゃった!

ライブ終了後、Dannyと記念撮影。この頃にはすっかり仲良しになっていた。

こういう距離感はアメリカならでは。日本ではミュージシャンがなんだかえらそうだがアメリカはまるでお隣さんのよう。

Marcus Shelby Jazz Orchestra

日曜日の午後のひとときは、私の大好きなビッグバンド、マーカス・シェルビー・ジャズ・オーケストラ。やっぱビッグバンドを聞くと古きよきアメリカ~という感じがするなぁ。

私は彼(マーカス)のベースを持つ立ち姿が大好き。お人形のモデルみたいに美しい。

In 1999, Marcus Shelby's interest in composing for jazz orchestra and his work in collaboration with the Bay Area multidisciplinary arts organization Intersection for the Arts led him to form the Marcus Shelby Jazz Orchestra. The MSJO is comprised of some of the Bay Areas most respected and sought after young musicians. In the last six years, Shelby has written an extensive series of original compositions and suites and has orchestrated a broad survey of arrangements from great jazz big band composers Duke Ellington, Billy Strayhorn, Charles Mingus and Count Basie. Marcus has been awarded two residencies with Intersection for the Arts and in 2005 received the Creative Work Fund grant to compose an oratorio for jazz orchestra celebrating the life of Harriet Tubman.

Kim Nalley – A Tribute to Nina Simone

このあとBART駅の広場で行われたのがこのショー。地元黒人シンガーKim Nalleyによるニーナ・シモン・トリビュート。

明らかにゴスペルをベースとする彼女のスタイルに、ニーナ・シモンのメッセージ性の強い歌がおそろしくはまっていた。彼女は一曲歌うたびその曲が作られた社会背景やニーナの生い立ちなどを丁寧に説明してくれ、それがとてもよかった。

ルーサー牧師が暗殺された直後に録音された「Why」や、人種差別を歌った「Four Women」には観衆が息を呑む。いかにもバークレーならではの光景だ。

先ほどビッグバンドを仕切っていたMarcusの、一転してエモーショナルでしっとりとしたベースのappropriateさに、感動の鳥肌。こんな素敵な歌伴ベースされたらボーカリストはいっぺんでホレてしまうだろう・・・。

夕方のBART広場(もちろんフリー)で、こんなにいいライブが見られることにひたすら感激。

Tammy Hall - piano, Josh Workman - guitar, Marcus Shelby - bass, and Kent Bryson - drums

Tammy Hallの歌伴ピアノ、素晴らしかった。

Hitomi Oba Quintet

特に仕事がなかったので、JazzSchoolにSaxクインテッドを見に行く。彼女は日系3世で、Jazz教育で有名なバークレー・ハイスクール出身。初々しい演奏だった。

Rising Star saxophonist Hitomi Oba is a graduate of the acclaimed Berkeley High School jazz program. Currently a student at UCLA, Oba returns to Berkeley with a group of fellow Bay Area natives for an evening of wide-ranging original compositions.

Nick DePinna – trombone, Max Griffith – drums, Sam Adams – bass, Erika Oba – piano

Jazz Buddy

Jazz Buddy

Pちゃんは来週に控えた仕事の面接&トークの準備が追い込みでとてもJazzどころじゃなかったので、今回のJazz Fesの間私は終始一人ぼっち鑑賞。

でもそんなとき、3日目に客として見に行ったBobby G'sでのErikのライブでたまたまお隣同士になって最後までショーを一緒に見たことがきっかけでお友達になったのがこのおっちゃん。UCバークレーで働いているというKen。とても気さくでJazzに詳しく、いろんなミュージシャン情報を教えてくれた。

KenとDenny

こういうときに話のわかる仲間できて楽しかった。

Kenとは翌日のDenny Caron、その翌日のMarcus Shelby、Kim Nalleyのショーでもご一緒し、ビールまでおごってもらった

。

(後述)。

(後述)。

CD買っちゃった!

CD買っちゃった!

。

。

。

。

)

)

。

。