スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

函館記念の決勝 。並びは嵯峨‐新田の北日本に東口,犬伏‐小倉‐西田の四国中国,嘉永‐中本の熊本で和田は単騎。熊本記念 以来となる2勝目。このレースは犬伏と嘉永が相互に牽制し合ったので,前受けから叩かれなかった嵯峨と新田にとっては絶好の展開で,本来ならば嵯峨の先行から新田の差しあるいは番手捲りとなる筈でした。ところが嵯峨がなかなかペースを上げなかったために,犬伏にあっさりとかまされることに。これは明らかに嵯峨の失敗で,新田の前を走る以上は,打鐘からは後ろを気にせずにピッチを上げるべきだったと思います。かましにいった犬伏はいいレースをしたと思いますが,小倉が離れてしまったのは大きな誤算だったでしょう。マークしていれば嘉永に対して何らかの抵抗ができたでしょうから,四国中国勢にとってはチャンスを逸したという感が残ります。もちろん捲って2車身の差をつけた嘉永も強い内容でした。力 potentiaの反対が無力impotentiaといわれ,僕もそのような意味で力といいまた無力といいます。ただ,無力というのは,文字通りに力がないという意味であるわけではないということがここから理解できます。力というのは,第四部定理四系 でいわれている,僕たちが隷属している力に対して,僕たちの本性 essentiaのみによって説明される力が上回っている場合にいわれるものです。つまり,たとえばAが現実的に存在しているとして,Aに力があるといわれるのは,Aの本性のみによって説明される力が,Aが働きを受けている力より大きい場合のことを意味します。したがって,Aの本性のみによって説明できる力をAが発揮しているとしても,それが働きを受けている力を上回っていない場合,つまりAに作用しているAの外部の物体corpusの力の方が大きい場合は,Aには力があるとはいわれません。そしてこの場合にはAは無力であるといわれることになるのです。つまり無力というのは,あるものとほかのものとの比較の上でいわれるのであり,あるものが無力であるといわれるからといって,そのものが一切の働きをなしていないということを意味するのではありません。現実的に存在する人間は受動的である限りは無力であるといわれなければなりませんが,能動actioと受動passioが全体のバランスの中で判断されなければならないのと同じように,力と無力もそうしたバランスの中で判断されることになるのです。自由の人homo liberは能動的であり,そのゆえに力がある人間ですが,だからといって一切の受動に隷属していないということを意味するわけではありませんでした。いい換えれば自由の人も部分的には無力です。逆に奴隷は無力といわれなければなりませんが,部分的には力があるという場合もあるでしょう。力と無力はこのように,働く力agendi potentiaと働きを受けるpati力のバランスの上でそういわれるのであって,どちらかが100でどちらかが0であるというわけではないのです。第三部定理三九 は,さらに僕たちに重要なことを教えてくれます。この定理Propositioのうち,憎しみodiumに駆られてそのものを破壊するなら,それはすべて受動ですが,その受動を避けたからそれが能動だとは断定できません。

兵庫チャンピオンシップ を逃げて圧勝したミトノオー の父はロゴタイプ です。父は2003年に中山記念とマイラーズカップ,2005年にマイラーズカップ,2007年に中山記念を勝ったローエングリン 。祖母が1993年にローズステークスを勝ったスターバレリーナ 。Logotypeは組み合わせた文字を図案化したような書体。朝日杯フューチュリティステークス も勝って大レースを制覇。この年のJRA賞 で最優秀2歳牡馬に選出されました。エピファネイア を差し切って大レース2勝目。ダービー はキズナ の5着でした。夏の札幌記念に出走して5着。3歳の秋は出走がかないませんでした。ジャスタウェイ の3着。遠征したドバイデューティフリー もジャスタウェイの6着。帰国初戦は札幌記念で8着。毎日王冠が6着,マイルチャンピオンシップ が7着で,4歳時は未勝利。ラブリーデイ の2着になった後,ダートの根岸ステークスに参戦して8着。中山記念が2着,大阪杯が5着でこの春のキャンペーンは終了。秋はオールカマーで復帰して4着。富士ステークスが3着でマイルチャンピオンシップ はモーリス の9着。この年も勝利を飾ることができませんでした。ドゥラメンテ の7着。ダービー卿チャレンジトロフィーで2着になると安田記念 ではモーリスの追撃を封じて逃げ切り,大レース3勝目。毎日王冠が8着,マイルチャンピオンシップ はミッキーアイル の5着。2度目の海外遠征となった香港マイル は5着でした。安田記念 が2着と,春の2戦を終えて現役を退きました。悲しみ tristitiaの原因 causaとして意識しているとき,大きな力 potentiaを表現しているのはBであるというより,Aの精神mensのうちにあるBの表象像imagoであると僕は考えます。つまりAの知性intellectusの外に現実的に存在しているBという人間の力が表現されているというより,Aの精神のうちにあるBの表象像の力が表現されていると僕は考えるのです。第三部定理三九 で言及されていることのうち,ある人を憎んでいるためにその人に害悪を与えるということが現実に生じるという場合には,憎しみのゆえに害悪を与える人間の,憎んでいる相手に対する表象像の力が最も多く表現されることになると僕は解します。したがって一般に憎んでいる相手に対して害悪を与えるような行為は,害悪を与える人間の力であるとは僕は考えません。正確にいえば,それは力であってもそれよりも大きな力が働いているのであって,この限りでは無力impotentiaだと考えます。

第18回ヴィクトリアマイル 。ソングライン は昨年の安田記念 以来の勝利で大レース2勝目。前年の安田記念を勝った馬がこのレースに出てきた場合は勝っていましたので,その傾向と合致する結果。この馬は安田記念を勝った後,昨秋は1戦しかレースを使えず,今年もサウジアラビアでの1戦だけでしたので,順調さを欠いているのではないかという面の不安がありました。しかしここは態勢が十分に整っていたようです。2着馬も3着馬もここでは実績上位の馬たちですから,全体的に順当な決着であったといえそうです。父はキズナ 。母の父はシンボリクリスエス 。祖母の父はアグネスタキオン 。3代母がソニンク 。祖母の3つ下の半弟が2011年にエルムステークス,2012年にダイオライト記念 ,2013年に浦和記念 ,2014年に佐賀記念 を勝ったランフォルセ で5つ下の全弟が2011年にアーリントンカップ,2013年にカペラステークス,2014年に東京スプリント とさきたま杯 と東京盃 ,2015年にさきたま杯 を勝ったノーザンリバー 。全日本2歳優駿 以来となる大レース19勝目。第10回 と11回 を連覇していて7年ぶりのヴィクトリアマイル3勝目。管理している林徹調教師は昨年の安田記念以来の大レース2勝目。第三部諸感情の定義七 によって外部の原因の観念を伴った悲しみtristitia, concomitante idea cause externaeです。したがってAの悲しみの原因がBであるとAが認識しているという状態が前提になります。第三部定理三九 は,その悲しみを除去するために,悲しみの原因となっているものに害悪を与えようとするというように証明ができます。したがって,AがBを殴打するという害悪を与えるのは,AがA自身の悲しみの原因がBであると認識しているがゆえのことで,この認識 cognitioがないなら殴打という行為は生じません。あるいは生じるとしてもそれは憎しみとはほかの要因に依拠するといわなければならないでしょう。このことから明白なように,Aが自身の悲しみの原因がBであると認識していること,つまりAがBを憎んでいるということは,AがBに害悪を与える,この場合でいえば殴打するということの原因なのです。第一部公理四 によって,結果の認識は原因の認識に依存します。したがって,結果が有する力は原因が有する力の中に含まれているといわなければなりません。よって,一般的に原因の力はその結果の力よりも多く表現されるexprimunturことになります。そしてAのBに対する憎しみは,AがBを殴打するとの原因なのですから,AがBを憎んでいるという力は,AがBを殴打するということの力を含んでいます。いい換えればAのBに対する憎しみの力は,その結果としてAがBを殴打するということの力より多く表現されていることになります。なので僕は,AがBを殴打する力より,AのBに対する憎しみの力より多く表現されていると考えます。

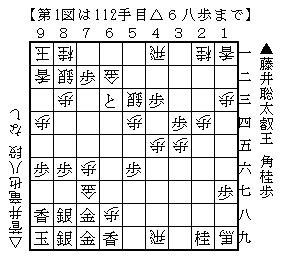

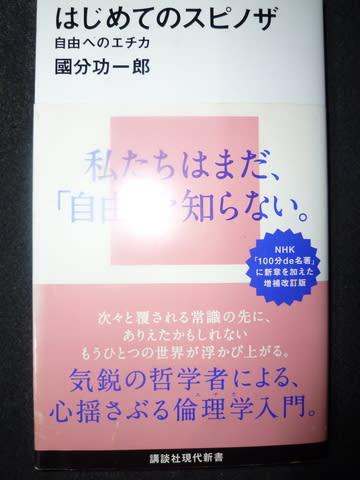

6日に名古屋で指された第8期叡王戦 五番勝負第三局。相穴熊 の激戦となりました。勝って 2勝1敗。第四局は28日に指される予定です。能動 actioであり,Bの受動passioであることになります。これはちょうど,『はじめてのスピノザ 』で説明されている,恐喝の事例と比較すれば分かりやすいでしょう。AがBを恐喝してBが金品を渡すとき,Bは金品を渡しているにもかかわらず,その行為はBの受動とみなされなければならなかったのでした。今回の殴打の事例では,Aが一方的にBを殴打しているのであり,Bは単に殴打されているだけです。恐喝の事例がBの受動であるのは,この部分だけを抽出すれば,Bの力potentiaよりもAの力の方がより多く表現されているからでしたが,AがBを殴打するという部分だけを抽出するなら,Aの力だけが表現されていて,Bの力は何も表現されていないといえるでしょう。ですからこれはAの能動であってBの受動であるといわれなければなりません。

昨晩の第37回東京プリンセス賞 。サーフズアップ はユングフラウ賞 以来の勝利で南関東重賞2勝目。直線で前をいくボヌールバローズが外にいったり内にいったりしたので,進路選択が困難になりましたが,最後の脚をみるとこの馬にはまだ余裕があったようです。結果的に実績上位のメイドイットマムを内に封じ込める形になりましたので,慌ててボヌールバローズを差しにいかなかった騎手の手腕も光ったように感じました。東京2歳優駿牝馬で上位を占めた3頭がここも3着までを占めましたので,結果自体は順当なもの。3頭の能力差はこれまでの結果が示していたほどには大きくないと判断してよさそうです。母の父はゴールドアリュール 。羽田盃 に続いての南関東重賞61勝目。第36回 からの連覇となる東京プリンセス賞2勝目。管理している船橋の山下貴之調教師は南関東重賞7勝目。東京プリンセス賞は初勝利。第四部定理五九備考 で殴打が徳 virtusであるということをいった後でスピノザが示している正確な文言は次の通りです。ある人間が怒りもしくは憎しみから拳を固め,あるいは腕を振り下すように決定されるとしたら,そうしたことは,我々が第二部で示したように,同一の行動がありとあらゆる物の表象像と結合されうるがゆえに起こるのである 」。第四部定理五九 は,現実的に存在する人間が受動感情によって決定される行動に,理性 ratioによっても決定され得るということをいっています。したがってここでスピノザが示したかった主旨は,現実的に存在する人間が受動passioによって決定される殴打という行為に,その人間は能動actioによっても決定され得るということであって,何が能動であって何が受動であるのかや,何を能動と判断し何を受動と判断するべきかということではありません。しかしここでスピノザが,怒りiraとか憎しみodiumといった受動感情によって決定されるとしている殴打という行為,あるいはそうした受動感情に決定されることによって殴打をする人間の,能動と受動の力関係がどうなっているのかは,恐喝の例で説明したのと同じように説明することができます。第三部定理三九 を援用するのがいいでしょう。たとえばAという人間が現実的に存在していて,Bという人間を憎むことによって殴打するということが生じるとすれば,それはBに対して害悪を加えているといえるからです。この定理Propositioは一般に害悪を与えようとするといっているのであって,殴打するといっているわけではありません。ただ,殴打というのは害悪のひとつにはなるでしょうから,このAのBに対する行為はこの定理によって説明できます。憎んでいるから必ず殴打するというわけではありませんが,憎しみによって殴打するというのは,いわば自然現象として起こり得るのです。

昨晩の第68回羽田盃 。ミックファイア は南関東重賞初出走での優勝。南関東重賞に出走すること自体が初めてだったことから分かるように,確たる実績はありませんでしたが,デビューから3戦して3勝,そのいずれもが楽勝と底を見せていない馬でした。とはいえここが3歳になって初めてのレースで,ブランクがある分,簡単ではないだろうとみていたのですが,とくに問題となりませんでした。2着馬と3着馬がこのメンバーでは実績上位で,走破タイムからして力は出しているものと思います。よってそれらにこれだけの差をつけたこの馬は,相当の能力の持ち主とみなければなりません。少なくとも羽田盃の勝ち馬の平均的な能力はだいぶ上回っているとみて間違いないと思います。金盃 以来の南関東重賞60勝目。第58回 ,64回 に続き4年ぶりの羽田盃3勝目。管理している大井の渡辺和雄調教師は南関東重賞7勝目。羽田盃は初勝利。力 potentiaの表現のあり方に着目した國分の方法は,能動actioと受動passioの説明としてきわめて適したものです。しかしこれは,あるものと別のものの関係に注目することになるので,この関係において一方の能動と他方の受動を規定することができるにすぎません。現実的に存在する人間は,第二部自然学②要請三 にあるように,外部の物体corpusから多様の仕方で刺激されるafficiので,ある特定の物体と特定の関係だけを結ぶわけではないのです。ですからあるものとの関係においては能動と規定されるにしても,ほかの物体との関係においてはそれが受動であるという場合もあるのです。第四部定理五九備考 で,殴打を徳といった後でスピノザがいっていることと同じです。

7日に平塚競輪場 で争われた第77回日本選手権競輪の決勝 。並びは新山‐佐藤‐和田の北日本,脇本‐古性の近畿,犬伏‐清水‐香川の四国中国で山口は単騎。施設整備等協賛競輪in伊東温泉 以来の優勝でビッグは一昨年9月の共同通信社杯 以来の2勝目。このレースは脇本の脚力が上位。展開で不発に終わるようなことがあれば,単騎でも山口が優勝候補の2番手ではないかとみていました。新山の先行も可能性としてはあったと思うのですが,犬伏ラインを追走するレースを選択したのがよい判断でした。直線の手前で佐藤に弾かれるような形になったのですが,立て直して差し切ったのは素晴らしかったと思います。犬伏がもう少し余裕をもって走れば清水が山口に差されることはなかったかもしれませんが,その場合は脇本の捲りが届いたかもしれません。脇本を不発に終わらせたのですから,四国中国ラインの作戦は間違いではなかったと僕は思います。自由 libertasであることを決定できるのは,その人間だけであって,何かほかのものではありません。つまりだれかがだれかを自由であるようにすることはできませんし,その人間が属している社会societasなり国家Civitasなりがその人間を自由であるようにできるわけではありません。個人がほかの個人に対して,また社会や国家が個人に対してなすことができることがあるとすれば,その個人が自由であることを保障するということ,いい換えればその個人が自由であることの権利jusを侵害しないということだけです。しかしそうした権利が保障されている個人が現に存在するというだけでは,その人間が自由であるということはできません。現実的に存在する人間は様ざまなものから様ざまな仕方で働きを受けているのであり,その働きを受けるpati力potentiaがその人間の本性essentiaのみによって説明する力を上回っている限り,その人間は自由であるとはいえないからです。能動actioと受動passioを力の関係で示す國分の例が,人間の自由についていっているのはこのことになります。恐喝されて金品を渡す人間の力は,恐喝している人間の力を上回っているわけではありません。ですからこれは金品を渡している人間の受動であり,したがってその人間の自由ではないのです。そしてこの例は,恐喝されている人間の自由の権利が侵害されているということを明白に示しているといえるでしょう。でも僕たちが気を付けておかなければならないのは,こうした権利の侵害は,このように分かりやすい形でのみ発生するわけではないという点です。僕たちはそれが自分の自由であると思い込んで,自分の権利を侵害されている場合があるのであって,他面からいえば自分の能動という思い込みによって自身の権利を譲渡してしまうこともあるのです。

4月30日に久留米競輪場 で行われた大阪・関西万博協賛競輪の決勝 。並びは朝倉‐橋本‐小林‐岡田の茨城栃木,伊藤‐柿沢の関東,林‐塚本の九州で嵯峨は単騎。自由 libertasが保障されている場合,その体制の下で生活する民衆は,自身が何事も自由に決定するdeterminareことができて,現に自由に決定していると表象しやすくなります。とくにそうした民衆が,そうでない社会societas,つまり体制によって自由が保障されていない国家Imperiumの市民Civesと比べた場合,このことは非常に生じやすくなります。しかしこのことは,自由が保障された体制下にある民衆が,実際に自由に物事を決定していることを意味しているわけではありません。このために民主制は長続きしないという一面を有するのです。なぜなら民主制の体制下にある人間は,自分が自由に決定していると表象しがちなので,たとえ自由を放棄する決断をするとしても,それが自身の自由な決定determinatioであるというように表象してしまうからです。要するに現実的に存在する人間は,民主制を放棄して共和制を選択すること,あるいは貴族制すなわち独裁制を選択することについても,それが自身の自由な決定によるものだと思い込むことができるようになっているのです。このために,民主制は容易に共和制にまた貴族制へと変遷していくことになるのです。もちろんこれは民主制が長続きしないことの一面なのであって,現にある民主制がすべてこのような仕方で共和制や貴族制へと変化したというわけではありません。ただ,民主制を放棄すること,もっといえば自身の自由を放棄することも,自身の自由な決定であると思い込むことが,現実的に存在する人間には生じるということは,よく覚えておかなければなりません。そうした危険は現実的に存在している人間である僕たちに常に潜んでいるといわなければならないからです。能動的自由 というのは,現実的に存在している人間が十全な原因causa adaequataとなって自身の運動motusと静止quiesおよび思惟作用を決定することをいうのでした。いい換えれば,第四部定理四系 でいわれている僕たちが隷属している力 potentiaに対して,僕たち自身の本性 essentiaのみによって説明することができる力が上回ることをいうのでした。したがって,ある人間が自由であることを決定することができるのはその人間だけです。国家や社会の体制がそれを決定できるのではありません。

昨日の第28回NHKマイルカップ 。クルゼイロドスルは感冒のため出走取消となり17頭。シャンパンカラー は重賞初制覇での大レース制覇。このレースはかなり混戦模様。この馬は前哨戦であるニュージーランドトロフィーで3着でしたから一応は候補の1頭。デビューからの2戦は東京の1600mで連勝していましたので,その部分の経験の差が生きたのではないでしょうか。京成杯で負けてマイル路線に転じていますので,距離の延長は現状ではマイナスになるのだろうと思います。父はドゥラメンテ 。祖母のふたつ下の半妹が2009年にフィリーズレビュー,2010年に函館スプリントステークスとキーンランドカップ,2012年にオーシャンステークスを勝ったワンカラット で,その七つ下の半妹が2016年の桜花賞 を勝ったジュエラー 。フェブラリーステークス 以来となる大レース26勝目。第12回 以来となる16年ぶりのNHKマイルカップ2勝目。管理している田中剛調教師は2016年の安田記念 以来となる大レース6勝目。NHKマイルカップは初勝利。自由 libertasが保障されているからといって,その法lexの下に暮らす人びとが自由であるとはいえません。ですから民主主義とか自由主義といった何らかの政治体制があれば,その政治体制下にある民衆が自由であるというわけもありません。もちろん自由は現実的に存在する人間の自然権jus naturaeのひとつに属するのですから,そうしたことは体制が保障しなければならないと僕は考えますが,だからといって現に存在する人間が自由であるためには,体制が自由を保障するというだけでは不十分なのです。第四部定理四系 にあるように,どんなときでも,つまりある現実的に存在するある人間が十全に力 potentiaを発揮しているときでも,いくらかの受動には隷属しているからであって,そのことを弁えておかなければ,実際には受動である自分の行動が,自分の能動であるかのように感じられることがあるからです。国家論 Tractatus Politicus 』では貴族制,共和制,民主制というみっつの制度が考察の対象となっています。しかしスピノザは,人間の社会societasは貴族制から共和制へ,そして民主制へと移行していくというようには考えていません。むしろ第六章第四節でいわれているように,民主国家ほど長続きしたものはないといわれています。つまり民主国家は容易に共和国家にもなるし貴族国家にもなるとみているのです。このことはおそらく,体制が自由を保障してもその体制下の民衆が自由であるとは限らないということといくらかの関係をもつのです。

日本時間の今朝,アメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われたケンタッキーダービーGⅠ ダート2000m。能動 であると思われるかもしれません。いい換えれば,法的に保障されている自由libertasの権利juraの行使であると思われるかもしれません。しかし,力potentiaの対比という観点を採用する限り,必ずしもそうであると断定できるわけではないのです。たとえばAが,その時代の雰囲気に流されてだれかに投票するということがあるとすれば,このAの投票行動に対する力は,A自身の本性essentiaによって説明される力より,時代の雰囲気とか空気といったものによって説明される力の方が大きいことになります。したがってAの投票行動は,この場合にはAの能動ではなく受動passioであるということになります。したがってAは与えられている投票の自由という権利を行使しているのではないといわなければなりません。なぜなら,人間にとっての自由とは,その人間にとっての能動についていわれるというのが原則であるからです。受動的自由 というものもあるのであって,受動的自由としての投票行動を規制するのは,現実的に存在する人間に対して必然的にnecessario与えられている条件や制約の下での行動を規制するのと同じことだからです。いい換えれば,この種の法的に保障されている自由,投票の自由に限らずすべての法的な自由は,現実的に存在する人間の能動的自由 だけを保障しているわけではなく,受動的自由も擁護していると解するべきだからです。他面からいえば,受動的自由に従って行動する人間が現にいるということを前提として,自由は法的に保障されていると考えなければなりません。

4日の第35回かしわ記念 。スマイルウィは右の前脚の蹄の底の内出血により競走除外となって13頭。メイショウハリオ は帝王賞 以来の勝利で大レース2勝目。このメンバーでは実績が最も上で,順当な優勝。左回りをやや懸念していましたので,そこで結果を出したのは収穫であったと思います。この馬は帝王賞を勝った後,発馬のミスが目立つようになり,そのために道中の位置取りが後方よりになっています。このレースも発馬のミスがあったわけではないのですが,前半は前についていくことができませんでした。そのあたりは今後の課題となっていくのではないかと思います。母の父はマンハッタンカフェ 。ひとつ下の半弟に昨年のダイヤモンドステークスを勝っている現役のテーオーロイヤル 。第四部定理五九備考 で殴打が徳であるといわれているのと同じことです。しかし殴打という行為は必ずしもその人間の能動を意味するというわけではないということはすでに説明した通りです。そしてこれと同じように,Aの投票行動もまた,必ずしもAの能動を意味するわけではないのです。

3日の第37回東京湾カップ 。森泰斗騎手が2日の2レースのパドックで左足を挫創したためナイトオブバンドは町田騎手に変更。ライズゾーン は南関東重賞初勝利。このレースは先行争いが激しくなった上に,後続が早めに差を詰めていったために直線で二転三転することに。このことから分かるように,結果に最も大きな影響を及ぼしたのは展開でした。東京湾カップというレースはクラウンカップの上位馬が好走する傾向があり,ここは2着馬,3着馬,4着馬が出走。3頭はそれほど差がない結果でしたから,その3頭が軸になるとみていました。展開の要素が大きかったとはいえ,優勝馬の傾向自体は例年通りであったといえます。母の父はネオユニヴァース 。5代母がクルーピアレディー の祖母にあたる同一牝系。平和賞 以来となる南関東重賞40勝目。東京湾カップは初勝利。管理している川崎の山崎尋美調教師は2011年10月のの埼玉栄冠賞 以来となる南関東重賞6勝目。同年11月には浦和記念 を制しています。東京湾カップは初勝利。能動 actioと受動passioの関係を説明した國分の方法は,ドゥルーズGille Deleuzeのように構成関係のあり方によって説明する方法より優れた点があると僕は考えます。第四部定理四系 は,現実的に存在する人間は常に受動に隷属しているといっています。すると,もしも能動と受動を二者択一で理解してしまうと,人間は常に受動状態にあって,能動状態にあることはできないと解されるおそれがあります。しかしそれを力関係で把握するならそうはなりません。この系Corollariumがいっているのは,単に受動に隷属しているということだけであって,その力が大きいか小さいかということは関係ないからです。ですからもしも現実的に存在する人間が,この力よりも大きな力で働くなら,この人間は能動状態にあることになります。しかしこの力より小さな力で働いているときは,受動状態にあるということになるでしょう。つまり基礎的な条件として,現実的に存在する人間は常に受動に隷属しているけれども,働きを受けるその力より大きな力で働くとき,人間は能動的であることができるということが,國分の説明からは帰結させることができます。

昨日の第24回兵庫チャンピオンシップ 。ミトノオー は重賞初制覇。前走でJRAのオープンを勝っていてここでは実績上位なので,優勝候補の筆頭ではありました。レースの序盤から自分のペースで走ることができたとはいえ,逃げてそのまま差を広げていくという勝ち方は圧巻。2着馬も3着馬もJRAの2勝馬ではありますから,その相手にこの勝ち方は,相当の能力の持ち主であることの証明にほかならないでしょう。父は2012年のJRA賞 で最優秀2歳牡馬に選出されたロゴタイプ 。6代母がスコッチプリンセス の3代母にあたる同一牝系。武豊騎手 は第4回,9回 ,10回 に続き14年ぶりの兵庫チャンピオンシップ4勝目。管理している牧光二調教師は兵庫チャンピオンシップ初勝利。身体 corpusの運動motusそのものによっても,その運動の方向によっても,能動actioであるか受動passioであるかを判断することはできません。では何によって能動と受動が決定されるかといえば,ドゥルーズGille Deleuzeのいい方に倣えば,それによって構成関係が結びつくか破壊されるかという点です。しかし『はじめてのスピノザ 』においては,それが別の視点から説明されています。この説明は,構成関係の破壊が,自身の方からなされるのではなくて外部の物体corpusの方からなされるという例示と関連したものです。この例示の方が,説明としては分かりやすいのであれば,おそらく國分が示している説明は,ドゥルーズがしている説明よりも分かりやすいでしょう。いい換えれば,何が能動であり何が受動であるかの判断の規準をどこに求めればよいのかということについて,國分はドゥルーズよりも容易に理解することができるような説明をしているということになります。

昨晩の第3回若潮スプリント 。森泰斗騎手が2レースのパドックで左足を挫創したためフジコチャンは今野騎手に変更。メンコイボクチャン は南関東重賞初制覇。デビューは北海道で3歳になってから南関東に転入。前走が転入初戦で5着。北海道時代はイノセントカップで2着があり,能力的には通用しておかしくありませんでした。前走は転入初戦の上に12月以来のレースだったこともあり,その能力を全開するという状態にはなかったということだったのだと思います。これが本来の能力と判断してよいのではないでしょうか。父はコパノリチャード 。母の父がアグネスデジタル で祖母の父がフジキセキ 。フジノウェーブ記念 以来の南関東重賞3勝目。若潮スプリントは初勝利。管理している渡辺貴光調教師は開業から1年3ヶ月で南関東重賞初勝利。能動 actioであるか受動passioであるかと問われれば,Aの受動であるとほとんどの人が答えるでしょう。第四部定理五九備考 で,殴打という身体的運動が徳であるといわれているのと同じ理由です。そして実際にAのこの身体的運動は,A自身の徳である場合もあり得ます。たとえばAが慈善行為によってBに何らかの金品を手渡すとしても,身体の運動motusのあり方は恐喝によってBに金品を手渡す運動と同じものであり得ます。このとき,Aが慈善行為によってBに金品を手渡す,一般的にはこれは寄付をするといわれる行為ですが,この行為は必然的にnecessarioAの能動であるとまではいえないにしても,Aの能動であり得るということは,多くの人が同意できることではないかと思います。

第25回かきつばた記念 。ウィルソンテソーロ は重賞初制覇。デビューしてから3戦は芝を使って未勝利。昨年の8月にダートを使うと初勝利をあげ,そこから4連勝しました。初のオープンとなった前走は5着でしたが,出走メンバーの中では最も上昇度があった1頭。ハンデ戦で斤量が最も有利な立場で僅差の勝利なので,手放しで評価することはできませんが,このレベルのレースであれば今後も活躍はしていけそうです。1500mはこれまでの出走経験の中で最も短い距離でしたので,そこに対応できたのは大きな収穫でしょう。父はキタサンブラック 。悪 malumであるということはあり得ず,善bonumであるといわなければなりません。はじめてのスピノザ 』ではそうしたことが,別の例によって説明されています。そして國分が示しているその例は,ここで僕がいっていることを容易に理解することができるようなものになっています。というのは,スピノザが第四部定理五九備考 で示している事柄も,ドゥルーズが『スピノザ 実践の哲学 Spinoza : philosophie pratique 』で示している例も,構成関係を破壊するという観点からいうと,ある人間の身体的運動によってそれが破壊されるという形になっています。しかし一般的にいえば,僕たちがある構成関係を破壊されるということを容易に理解することができるのは,これとは逆向きで構成関係が破壊される場合なのです。つまり,自分の身体的運動によってある構成関係が破壊されるということを示すよりも,何らかの物体corpusによる運動によって自分の身体との構成関係が破壊されるという場合の方が,確かに構成関係が破壊されたということを理解しやすいのです。これは現実的に存在する人間は喜びlaetitiaを希求し悲しみtristitiaを忌避するようにできているからであって,わざわざ自分の方から構成関係を破壊するような身体的運動をなすとは意識しないからです。