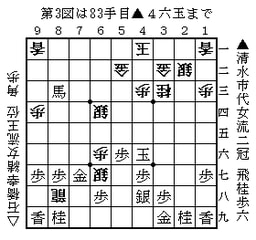

清水市代女流名人が奪取に王手をかけて迎えた第20期女流王位戦五番勝負第四局が29日に指されました。

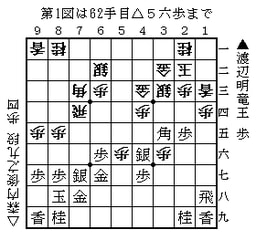

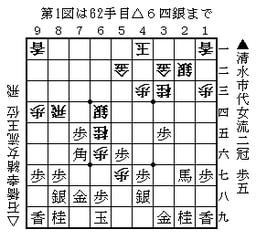

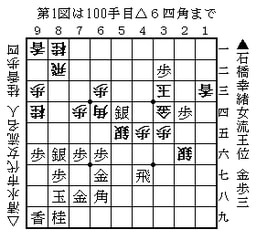

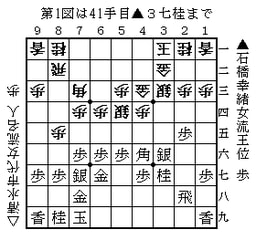

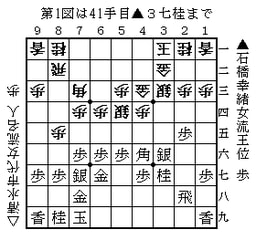

石橋幸緒女流王位の先手で,かなり変則的な手順でしたが相矢倉。第1図のようになりました。

この図の先手のように,3筋の歩を交換し,銀を3六に上がって3七に桂馬を跳ねるのは矢倉の理想形のひとつ。したがってここは先手の作戦勝ちだと思います。6四の歩を突いて腰掛銀に構える後手の形は作戦ではあるでしょうが,この将棋の場合は早くに形を決めすぎてしまったために,先手によい形を許すことになったのではないかと思われます。

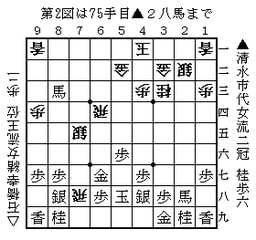

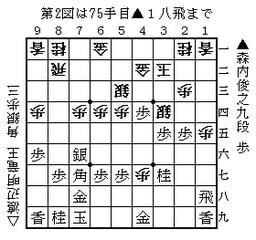

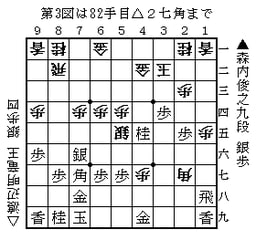

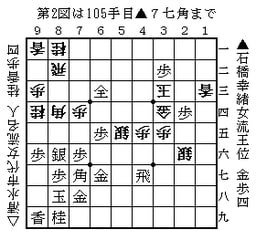

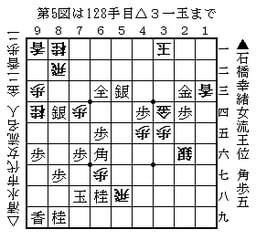

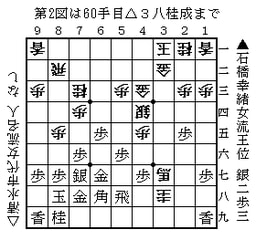

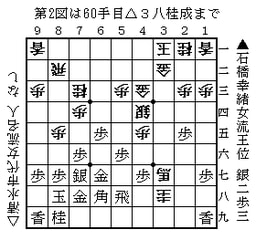

ここで△3四歩は打ちたくないでしょうが,△2二玉とでもしておけば穏当。しかし実戦は△3五歩。並べている過程でこの手は驚きで考え込んだのですが意味はわかりませんでした。実戦の進行は▲同角に△6五歩と突いて桂取り。▲2六角の受けに△4五銀とぶつけて▲同銀△同歩。▲6五歩と先手が落ち着いて取ると△3五銀の只捨て。▲同角に△3七角成と馬を作り,▲1八飛△7三桂▲8八玉。ここで△4四銀と上がって▲6八角と引かせ,△2六桂と飛車取りに打ち,▲5八飛に△3八桂成(第2図)と進めました。

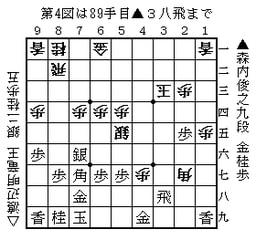

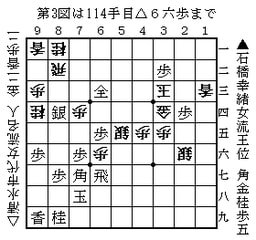

どうも上部を手厚くして入玉を視野に入れた指し方のようです。しかし3一玉の形でこれはさすがに無理があったのではないでしょうか。結果的には第1図の局面でのリードを最後まで生かしきった先手が勝っています。

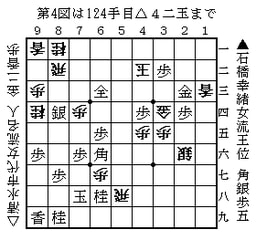

互いに2勝ずつを上げて今年も最終局へ。決戦は11月16日です。

主食の説明が終わりましたので,続いてはおかずの説明をします。なお,ここでおかずというのは,たんぱく質を多く含む食品のことです。同時に脂質も含み,炭水化物はほぼ含まれません。これを僕は1日に4単位,すなわち320kcal摂取することになっています。本来は朝,昼,晩と同じように摂取するのが理想ですが,4単位というのは少し半端ですので,朝と昼に1単位ずつ,そして夜に2単位を摂取するのが習慣となりました。やはり夕食のおかずを少し多くするというのは,ごく自然なことなのではないかと思います。

まずたんぱく質といって思いつくのは肉でしょう。僕は飲酒をしていた頃は馬刺しがすきでよく食べていましたが,現在はやはり牛肉,豚肉,鶏肉以外はまず食べません。これは多くの人がそうなのではないかと思います。

全般的にいえば,エネルギー含有の比率が少ないのは鶏肉。肉は部位によってエネルギー量が異なりますが,とくにささみとか胸肉は1単位が80g。夕食でこれだけを食べるなら160gということになります。ただしこれは皮なしの場合。皮がある場合はこの半分と考えてください。ももは60gです。

豚肉はヒレとももが1単位60g。その他の部位は40gです。ただしこれは脂身を除いた場合です。牛肉はロースでなければ1単位が40g,ロースやサーロインなら30gです,

これ以外に加工品があります。たとえばハムですが,ロースハムなら1単位は40g,ボンレスハムなら60gです。ソーセージは30gで,ベーコンは40g。ただし,これはショルダーベーコン,すなわち肉としてのベーコンです。普通にベーコンといわれているものは,たんぱく質よりもむしろ脂質の方を多く含みますので,これは脂質の仲間として考えます。あとはチャーシューですが,これは1単位40g。最近はほとんど食べなくなりましたが,コンビーフも40gです。

石橋幸緒女流王位の先手で,かなり変則的な手順でしたが相矢倉。第1図のようになりました。

この図の先手のように,3筋の歩を交換し,銀を3六に上がって3七に桂馬を跳ねるのは矢倉の理想形のひとつ。したがってここは先手の作戦勝ちだと思います。6四の歩を突いて腰掛銀に構える後手の形は作戦ではあるでしょうが,この将棋の場合は早くに形を決めすぎてしまったために,先手によい形を許すことになったのではないかと思われます。

ここで△3四歩は打ちたくないでしょうが,△2二玉とでもしておけば穏当。しかし実戦は△3五歩。並べている過程でこの手は驚きで考え込んだのですが意味はわかりませんでした。実戦の進行は▲同角に△6五歩と突いて桂取り。▲2六角の受けに△4五銀とぶつけて▲同銀△同歩。▲6五歩と先手が落ち着いて取ると△3五銀の只捨て。▲同角に△3七角成と馬を作り,▲1八飛△7三桂▲8八玉。ここで△4四銀と上がって▲6八角と引かせ,△2六桂と飛車取りに打ち,▲5八飛に△3八桂成(第2図)と進めました。

どうも上部を手厚くして入玉を視野に入れた指し方のようです。しかし3一玉の形でこれはさすがに無理があったのではないでしょうか。結果的には第1図の局面でのリードを最後まで生かしきった先手が勝っています。

互いに2勝ずつを上げて今年も最終局へ。決戦は11月16日です。

主食の説明が終わりましたので,続いてはおかずの説明をします。なお,ここでおかずというのは,たんぱく質を多く含む食品のことです。同時に脂質も含み,炭水化物はほぼ含まれません。これを僕は1日に4単位,すなわち320kcal摂取することになっています。本来は朝,昼,晩と同じように摂取するのが理想ですが,4単位というのは少し半端ですので,朝と昼に1単位ずつ,そして夜に2単位を摂取するのが習慣となりました。やはり夕食のおかずを少し多くするというのは,ごく自然なことなのではないかと思います。

まずたんぱく質といって思いつくのは肉でしょう。僕は飲酒をしていた頃は馬刺しがすきでよく食べていましたが,現在はやはり牛肉,豚肉,鶏肉以外はまず食べません。これは多くの人がそうなのではないかと思います。

全般的にいえば,エネルギー含有の比率が少ないのは鶏肉。肉は部位によってエネルギー量が異なりますが,とくにささみとか胸肉は1単位が80g。夕食でこれだけを食べるなら160gということになります。ただしこれは皮なしの場合。皮がある場合はこの半分と考えてください。ももは60gです。

豚肉はヒレとももが1単位60g。その他の部位は40gです。ただしこれは脂身を除いた場合です。牛肉はロースでなければ1単位が40g,ロースやサーロインなら30gです,

これ以外に加工品があります。たとえばハムですが,ロースハムなら1単位は40g,ボンレスハムなら60gです。ソーセージは30gで,ベーコンは40g。ただし,これはショルダーベーコン,すなわち肉としてのベーコンです。普通にベーコンといわれているものは,たんぱく質よりもむしろ脂質の方を多く含みますので,これは脂質の仲間として考えます。あとはチャーシューですが,これは1単位40g。最近はほとんど食べなくなりましたが,コンビーフも40gです。