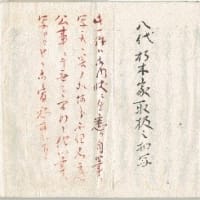

「御刑法方定式」の一番頭に次のような一文がある。

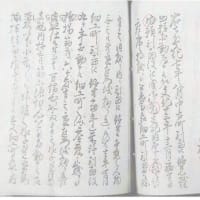

死刑を執行候其日、御月番并堀平太左衛門・當番之御奉行は勤を引止宿いたし、慎を被仰付候

但、御刑日之御用ハ、其節/\御順番ニ残ル御衆被有御助筈 以上

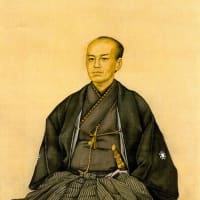

死刑が執行される日には月番の家老、大奉行の堀平太左衛門それに當番の奉行は自宅で静かに謹慎するよう仰付られたというのである。

下川原で死刑が執行される日などは、これを見ようと長六橋周辺は人でごった返したという。

鎌田浩氏の著「肥後藩庶民事件録」によると、この慎みについては「死刑判決については、人命重視から特に慎重な手続きが取られているが、さらに注目されるのが死刑日慎みの制度である。これは犯罪の発生は支配の不行き届きによるという考えから(中略)為政者自ら襟をただすという政治姿勢の一端をうかがいうる」と記している。

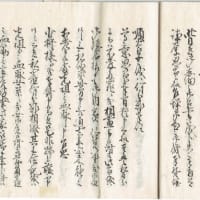

死刑の裁断は「口書」が刑法方奉行に上達され、大奉行と合議のうえその原案を「家老」「中老」合議にかけたのち藩主の裁許を得ることに成る。

しかしながら、鯉を生簀から盗んで死刑になったという事案もある。いささか腑に落ちないことではある。