2016年3月5日(土)

「新ハイキング」誌の昨年12月号に掲載された、「印西を歩く その3 北印旛沼(き

たいんばぬま)ー西印旛沼」を参考に歩いた。

北総鉄道の終点、印旛日本医大駅に9時42分に着いた。駅構内にも駅の周辺にも商店

は無い。弁当を買ってきて良かった。9時50分に駅を出る。

北側の戸建て住宅が並ぶ若狭一丁目と三丁目の間の通りを東進し、交差点を過ぎると松

虫の古くからの集落となる。

次の変則四差路際に文化年代(1804~18)の廿三夜塔と、庚申塔が立っていた。

集落の南端から北に進むと、集落中心部に松虫寺(まつむしでら)があり、門前にスダ

ジイの古木が立っていた。

松虫寺は、聖武天皇の天平17年(745)僧行基の開創と伝えられる古寺。聖武天皇

の皇女松虫姫が重い病を患った際、夢のお告げで下総に来て薬師に祈り平癒したので、聖

武天皇が行基に命じて七仏薬師を刻んで寺を建立し、松虫寺と命名したという。

朱塗りの山門と薬師堂は享保3年(1718)の改築、本堂↑は寛政11年(1799)

の建立とか。本堂右裏手には宝物殿が、左手背後には松虫姫神社↓がある。

寺の西側の道路際に、庚申塔がビッシリと並ぶ。「百庚申塔」と呼ばれ、この地には数

多くの石塔を建てる風習があり、信仰の強さを物語るものとか。

少し先のI家には、りっぱな長屋門が残っていた。

北進した道が右カーブする三差路際の木の下に、「杉自塚(すぎじづか)」がある。

松虫姫の乳母杉自は、姫が病癒えて奈良に帰ってもこの地に止まり、文字や養蚕、機織

りなど都の技術を里人に伝えて慕われ、没後村人が建てたものという。

塚の周辺にも、文政12年(1829)銘の庚申塔が並んでいた。

少し戻り、樹林と集落の間を東に下る。民家の畑の白梅が見頃で、近くの斜面にはカワ

ヅザクラも花開く。

集落を出て谷地田を横切ったところに、印西大師第68番の小さなお堂が祭られていた。

東側、大竹集落の台地の林は、地名の故か竹の浸食が著しく、あちこちで伸び放題。上

り坂際にM家の大きな長屋門があるが、屋根の痛みが激しく痛々しい。

林間や畑の間を南方に抜けて国道464号を横断する。すぐ先の四差路際に「吉高の大

桜周辺案内図」があり、そばに7基の古い石塔が集められていた。

中には、初めて見た「普門品塔」とか「光明真言塔」があり、光明真言塔の側面は道し

るべにもなっていた。

畑の間を進んでナノハナ咲く吉高集落へ。二つ目のY字路際の畑道を南に回るとカワヅ

ザクラが花開き、その先に印西市天然記念物に指定された「吉高の大ザクラ」があった。

須藤家の氏神として祭られた樹齢300年以上と推定されるヤマザクラで、根回り周囲

6.65m、樹高11.7m、枝張り最大24.5mあるとか。花期はソメイヨシノより

遅れの4月上旬から中旬という。のびのびと枝を広げていて、花の時期に見たいものだ。

集落に入ると甘い香りが漂う。、民家の道路際で、3本のジンチョウゲがたくさんの花

を見せていた。

少しの谷地田をの先の十字路際に、集会所のような平屋がある。「さくら広場」と記さ

れ、2000年公開の新藤兼人監督作品「三文役者」の映画ロケ地として使われたものと

か。

平成17年(2005)まで、駄菓子屋として親しまれていたという。

東北に上がった蕪和田集落の中心の十字路際には「村社宗像?」の石像と小さい祠(ほ

こら)が祭られ、北側に北印旛沼が望まれる。

北東に少しで、豊富な森に囲まれた吉高鎮守の宗像(むなかた)神社に入る。

天暦2年(948)、筑前国(福岡県)宗像から三女神を勧請したと伝えられ、宗像大

明神と称して治水・水産の神として尊崇され、弘化2年(1845)に宗像神社と改称さ

れたという。

静かな境内と周辺に、10数本の紅梅や白梅が見ごろ。本殿背後にはカシだろうか、高

木が不規則に枝を伸ばしている。

拝殿の左右にはカワヅザクラも咲き出していた。左手の木の下に木製のテーブルと椅子

があり、正午近いので、今年初めてのウグイスのさえずりを聞きながら昼食にした。

12時21分に神社を去り、十字路に戻って東へ、放置された畑に怪獣のような木株が

残る。

時計回りに下って台地下の迎福寺(こうふくじ)に行く。境内に樹木は少なく、新しい

お地蔵さんが並んでいた。

田んぼの中を南東に進み、印旛捷水路(しょうすいろ)左岸に出た。印旛沼は以前W字

型の大きな沼だったが、戦後の干拓で北印旛沼と西印旛沼に分かれ、二つの間を結ぶ水路

のひとつがこの印旛捷水路で、西印旛沼から北印旛沼に向かって流れているという。

近くには、北総鉄道経由で成田空港に伸びるスカイアクセスの線路が走っている。

印旛捷水路左岸沿いの県道406号になっている自転車道に入り、南西に向かう。この

辺りは、禁を犯して佐倉惣五郎を対岸に渡した甚平渡し跡らしいが、護岸工事中で標識は

見られなかった。

成田スカイアクセスの高架下を抜けて若木の桜並木沿いに進む。男性サイクリストが次

々に通過するので、流れ側を歩く。

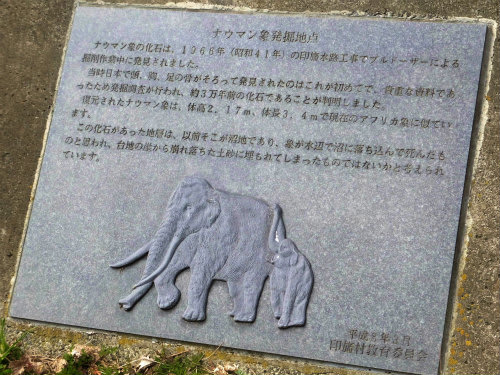

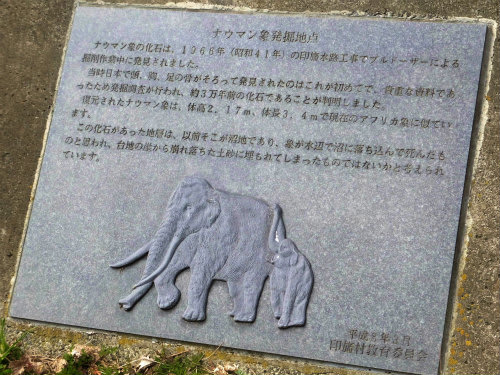

1㎞余り進んだ捷水路の14.5㎞標識近くに、「ナウマン象発掘地点」の説明パネル

があった。

昭和41年(1966)、この水路の掘削工事中に発見されたもの。当時国内で頭、胸、

足の骨が揃って発見されたのは初めてで、発掘調査により約3万年前の化石と判明したと

いう。

斜面上を横断する二つの道路橋下を通過し、流れはカーブして南に向かう。2.5㎞ほ

どのせんげん橋↓まで進んで自転車道を離れた。

老人ホームよしきりの背後を西進し、花台大川岸集落の南側高台にある徳性院に入る。

江戸時代、周辺のお寺をまとめ印旛沼の航海の安全を祈って建てられたとか。

本堂↑は印旛沼に向かって立ち、境内には「大悲窟」額のかかるお堂↓や、新しい「み

がきぼとけ七福神」、六地蔵などがある。

境内からは南から西方に西印旛沼の展望が広がり、晴れた日には富士山も遠望できると

いう。門前には、「観音の 夢見やりつ 花の雲」と刻まれた芭蕉句碑が立っていた。

沼や沼の北側の田園地帯を見下ろしながら北に少しでT字路を東に入り、集落の間の細

道を北西に向かう。集落を北に抜けた辺りにもカワヅザクラが4本咲いていた。

北側の郷集落に入ってすぐのT家も、長屋門が残る。

近くのT字路際の鎮守の森は宗像神社。寛和元年(985)、やはり筑前宗像から宗像

大明神として勧請して創建したとか。

天保12年(1841)に宗像神社と改称し、古来から治水水産の神として崇拝を受け

ているという。本殿側面には、物語を刻んだ木彫が施されている。

境内には、樹齢500年を越えると推定されるスダジイ、樹齢250年を越えると推定

のカヤをはじめ、ケヤキやムクノキなどの古木が高く枝を伸ばしていた。

鳥居前の盛土上に、昭和53年(1979)建立の「印旛沼開拓之碑」が立っていた。

北に少しのT字路の西側に、開放的で広い境内の願定院(がんじょういん)がある。

比叡山延暦寺に属する寺で、本尊は阿弥陀如来座像。本堂と山門は享保14年(1729)

の再建と伝えられるという。

北側の朱塗りのお堂は馬頭観音を祭る観音堂で、馬の掲額が奉納されていた。

そばに毘沙門天を祭るお堂もあり、観音堂前にはケヤキの高木が目に付いた。

南に少し戻り、林間を西に下って谷地田の東端へ。田んぼと山林の間の少し荒れた池に、

弁天堂が祭られていた。

広がった田んぼの間を西進すると、西印旛沼の南側に、佐倉市街だろうか数棟の高僧マ

ンションらしい建物が望まれる。

田んぼの中間辺りには、7基のお地蔵さんが並ぶ。周辺の田んぼの守り神として祭られ

たものを、一か所に集めたようだ。

西側、一本松集落東南端の斜面上にある浅間神社に、急傾斜の石段が伸びていた。ステ

ップは短く一段飛びでも上がれるが、150段を超えるので結構キツい。上がった広葉樹

の森には、やや荒れた二つの小さい社殿が並んでいた。

田んぼに沿って西に少しで、Sカーブ状に台地に上がる。国道464号沿いに、印西市

役所印旛支所と「ふれあいセンターいんば」の入った旧印旛村役場の建物がある。

そばの交差点の北側は美瀬一丁目で、駅に近い新興の戸建て住宅地になっている。

やはり住宅地の舞姫二丁目との間を進んで松虫姫公園沿いに出た。

公園には、北側眼下に見下ろせる調整池、牛むぐり池にちなむ、牛ノ大きな遊具がある。

公園沿いに進み、印旛日本医大駅に15時55分に戻った。1分後に上り普通電車があ

る。急ぎ階段を下り、もうホームに停車していた電車になんとか間に合った。

それにしても、今日歩いたルートには駅の周囲を含めて全く商店を見ず、飲料水の自販

機もひとつしか見覚えが無い。駅周辺の住宅街を除いては首都圏とは思えぬ、昔ながらの

風景の残る取り残されたようなエリアだった。

(天気 晴時々曇、距離 14㎞、地図(1/2.5万) 小林、歩行地 印西市、歩数

27,600)

なお、今日歩いたなかで、松虫寺や郷集落、花台大川岸集落などは、8年前の2008

年2月3日、やまさんや敬子さん、ともに岩槻のIIさん、TIさんと、降りしきる雪の

中を逆行したことを思い出す。当時はまだ成田スカイアクセスも開通前で、線路の路盤工

事中だったところを通過した。

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

「新ハイキング」誌の昨年12月号に掲載された、「印西を歩く その3 北印旛沼(き

たいんばぬま)ー西印旛沼」を参考に歩いた。

北総鉄道の終点、印旛日本医大駅に9時42分に着いた。駅構内にも駅の周辺にも商店

は無い。弁当を買ってきて良かった。9時50分に駅を出る。

北側の戸建て住宅が並ぶ若狭一丁目と三丁目の間の通りを東進し、交差点を過ぎると松

虫の古くからの集落となる。

次の変則四差路際に文化年代(1804~18)の廿三夜塔と、庚申塔が立っていた。

集落の南端から北に進むと、集落中心部に松虫寺(まつむしでら)があり、門前にスダ

ジイの古木が立っていた。

松虫寺は、聖武天皇の天平17年(745)僧行基の開創と伝えられる古寺。聖武天皇

の皇女松虫姫が重い病を患った際、夢のお告げで下総に来て薬師に祈り平癒したので、聖

武天皇が行基に命じて七仏薬師を刻んで寺を建立し、松虫寺と命名したという。

朱塗りの山門と薬師堂は享保3年(1718)の改築、本堂↑は寛政11年(1799)

の建立とか。本堂右裏手には宝物殿が、左手背後には松虫姫神社↓がある。

寺の西側の道路際に、庚申塔がビッシリと並ぶ。「百庚申塔」と呼ばれ、この地には数

多くの石塔を建てる風習があり、信仰の強さを物語るものとか。

少し先のI家には、りっぱな長屋門が残っていた。

北進した道が右カーブする三差路際の木の下に、「杉自塚(すぎじづか)」がある。

松虫姫の乳母杉自は、姫が病癒えて奈良に帰ってもこの地に止まり、文字や養蚕、機織

りなど都の技術を里人に伝えて慕われ、没後村人が建てたものという。

塚の周辺にも、文政12年(1829)銘の庚申塔が並んでいた。

少し戻り、樹林と集落の間を東に下る。民家の畑の白梅が見頃で、近くの斜面にはカワ

ヅザクラも花開く。

集落を出て谷地田を横切ったところに、印西大師第68番の小さなお堂が祭られていた。

東側、大竹集落の台地の林は、地名の故か竹の浸食が著しく、あちこちで伸び放題。上

り坂際にM家の大きな長屋門があるが、屋根の痛みが激しく痛々しい。

林間や畑の間を南方に抜けて国道464号を横断する。すぐ先の四差路際に「吉高の大

桜周辺案内図」があり、そばに7基の古い石塔が集められていた。

中には、初めて見た「普門品塔」とか「光明真言塔」があり、光明真言塔の側面は道し

るべにもなっていた。

畑の間を進んでナノハナ咲く吉高集落へ。二つ目のY字路際の畑道を南に回るとカワヅ

ザクラが花開き、その先に印西市天然記念物に指定された「吉高の大ザクラ」があった。

須藤家の氏神として祭られた樹齢300年以上と推定されるヤマザクラで、根回り周囲

6.65m、樹高11.7m、枝張り最大24.5mあるとか。花期はソメイヨシノより

遅れの4月上旬から中旬という。のびのびと枝を広げていて、花の時期に見たいものだ。

集落に入ると甘い香りが漂う。、民家の道路際で、3本のジンチョウゲがたくさんの花

を見せていた。

少しの谷地田をの先の十字路際に、集会所のような平屋がある。「さくら広場」と記さ

れ、2000年公開の新藤兼人監督作品「三文役者」の映画ロケ地として使われたものと

か。

平成17年(2005)まで、駄菓子屋として親しまれていたという。

東北に上がった蕪和田集落の中心の十字路際には「村社宗像?」の石像と小さい祠(ほ

こら)が祭られ、北側に北印旛沼が望まれる。

北東に少しで、豊富な森に囲まれた吉高鎮守の宗像(むなかた)神社に入る。

天暦2年(948)、筑前国(福岡県)宗像から三女神を勧請したと伝えられ、宗像大

明神と称して治水・水産の神として尊崇され、弘化2年(1845)に宗像神社と改称さ

れたという。

静かな境内と周辺に、10数本の紅梅や白梅が見ごろ。本殿背後にはカシだろうか、高

木が不規則に枝を伸ばしている。

拝殿の左右にはカワヅザクラも咲き出していた。左手の木の下に木製のテーブルと椅子

があり、正午近いので、今年初めてのウグイスのさえずりを聞きながら昼食にした。

12時21分に神社を去り、十字路に戻って東へ、放置された畑に怪獣のような木株が

残る。

時計回りに下って台地下の迎福寺(こうふくじ)に行く。境内に樹木は少なく、新しい

お地蔵さんが並んでいた。

田んぼの中を南東に進み、印旛捷水路(しょうすいろ)左岸に出た。印旛沼は以前W字

型の大きな沼だったが、戦後の干拓で北印旛沼と西印旛沼に分かれ、二つの間を結ぶ水路

のひとつがこの印旛捷水路で、西印旛沼から北印旛沼に向かって流れているという。

近くには、北総鉄道経由で成田空港に伸びるスカイアクセスの線路が走っている。

印旛捷水路左岸沿いの県道406号になっている自転車道に入り、南西に向かう。この

辺りは、禁を犯して佐倉惣五郎を対岸に渡した甚平渡し跡らしいが、護岸工事中で標識は

見られなかった。

成田スカイアクセスの高架下を抜けて若木の桜並木沿いに進む。男性サイクリストが次

々に通過するので、流れ側を歩く。

1㎞余り進んだ捷水路の14.5㎞標識近くに、「ナウマン象発掘地点」の説明パネル

があった。

昭和41年(1966)、この水路の掘削工事中に発見されたもの。当時国内で頭、胸、

足の骨が揃って発見されたのは初めてで、発掘調査により約3万年前の化石と判明したと

いう。

斜面上を横断する二つの道路橋下を通過し、流れはカーブして南に向かう。2.5㎞ほ

どのせんげん橋↓まで進んで自転車道を離れた。

老人ホームよしきりの背後を西進し、花台大川岸集落の南側高台にある徳性院に入る。

江戸時代、周辺のお寺をまとめ印旛沼の航海の安全を祈って建てられたとか。

本堂↑は印旛沼に向かって立ち、境内には「大悲窟」額のかかるお堂↓や、新しい「み

がきぼとけ七福神」、六地蔵などがある。

境内からは南から西方に西印旛沼の展望が広がり、晴れた日には富士山も遠望できると

いう。門前には、「観音の 夢見やりつ 花の雲」と刻まれた芭蕉句碑が立っていた。

沼や沼の北側の田園地帯を見下ろしながら北に少しでT字路を東に入り、集落の間の細

道を北西に向かう。集落を北に抜けた辺りにもカワヅザクラが4本咲いていた。

北側の郷集落に入ってすぐのT家も、長屋門が残る。

近くのT字路際の鎮守の森は宗像神社。寛和元年(985)、やはり筑前宗像から宗像

大明神として勧請して創建したとか。

天保12年(1841)に宗像神社と改称し、古来から治水水産の神として崇拝を受け

ているという。本殿側面には、物語を刻んだ木彫が施されている。

境内には、樹齢500年を越えると推定されるスダジイ、樹齢250年を越えると推定

のカヤをはじめ、ケヤキやムクノキなどの古木が高く枝を伸ばしていた。

鳥居前の盛土上に、昭和53年(1979)建立の「印旛沼開拓之碑」が立っていた。

北に少しのT字路の西側に、開放的で広い境内の願定院(がんじょういん)がある。

比叡山延暦寺に属する寺で、本尊は阿弥陀如来座像。本堂と山門は享保14年(1729)

の再建と伝えられるという。

北側の朱塗りのお堂は馬頭観音を祭る観音堂で、馬の掲額が奉納されていた。

そばに毘沙門天を祭るお堂もあり、観音堂前にはケヤキの高木が目に付いた。

南に少し戻り、林間を西に下って谷地田の東端へ。田んぼと山林の間の少し荒れた池に、

弁天堂が祭られていた。

広がった田んぼの間を西進すると、西印旛沼の南側に、佐倉市街だろうか数棟の高僧マ

ンションらしい建物が望まれる。

田んぼの中間辺りには、7基のお地蔵さんが並ぶ。周辺の田んぼの守り神として祭られ

たものを、一か所に集めたようだ。

西側、一本松集落東南端の斜面上にある浅間神社に、急傾斜の石段が伸びていた。ステ

ップは短く一段飛びでも上がれるが、150段を超えるので結構キツい。上がった広葉樹

の森には、やや荒れた二つの小さい社殿が並んでいた。

田んぼに沿って西に少しで、Sカーブ状に台地に上がる。国道464号沿いに、印西市

役所印旛支所と「ふれあいセンターいんば」の入った旧印旛村役場の建物がある。

そばの交差点の北側は美瀬一丁目で、駅に近い新興の戸建て住宅地になっている。

やはり住宅地の舞姫二丁目との間を進んで松虫姫公園沿いに出た。

公園には、北側眼下に見下ろせる調整池、牛むぐり池にちなむ、牛ノ大きな遊具がある。

公園沿いに進み、印旛日本医大駅に15時55分に戻った。1分後に上り普通電車があ

る。急ぎ階段を下り、もうホームに停車していた電車になんとか間に合った。

それにしても、今日歩いたルートには駅の周囲を含めて全く商店を見ず、飲料水の自販

機もひとつしか見覚えが無い。駅周辺の住宅街を除いては首都圏とは思えぬ、昔ながらの

風景の残る取り残されたようなエリアだった。

(天気 晴時々曇、距離 14㎞、地図(1/2.5万) 小林、歩行地 印西市、歩数

27,600)

なお、今日歩いたなかで、松虫寺や郷集落、花台大川岸集落などは、8年前の2008

年2月3日、やまさんや敬子さん、ともに岩槻のIIさん、TIさんと、降りしきる雪の

中を逆行したことを思い出す。当時はまだ成田スカイアクセスも開通前で、線路の路盤工

事中だったところを通過した。

にほんブログ村

懐かしく写真楽しみました。

風景が残っていて、

私もお好みのエリアです。