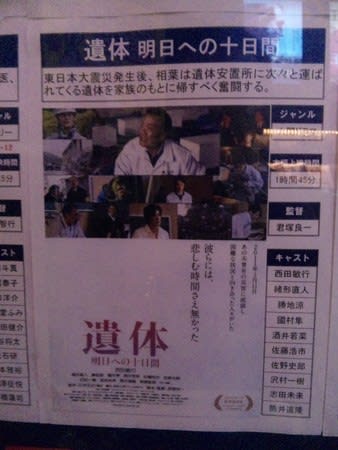

リアルだ。

まるでドキュメンタリーみたい。

震災前の釜石の姿も、

淡々と進んでいく事態も。

特に停電下、真っ暗な中での大きな余震は

2年前を体で思い出し、戦慄が走った。

だから、震災を実体験した人達は

ホントは見てはいけない映画だと思う。

しかしそれ以外の地域の人達には見て欲しい。

ドラマチックでも感動的でも実際には無い

ただの残酷な現実だけがそこにある。

BGMもストーリーもほとんど無い、

ひたすら絶望的な現実の十日間。

しかもここはほんの一部でしかない。

こんな遺体安置所は他にもたくさんあった。

ただし、やはり作り物めいたシーンはある。

あれでもやはり

「あんなものじゃない」

状況だったはずだ。

昨日、ワーナーマイカルシネマズ北上にて。

まるでドキュメンタリーみたい。

震災前の釜石の姿も、

淡々と進んでいく事態も。

特に停電下、真っ暗な中での大きな余震は

2年前を体で思い出し、戦慄が走った。

だから、震災を実体験した人達は

ホントは見てはいけない映画だと思う。

しかしそれ以外の地域の人達には見て欲しい。

ドラマチックでも感動的でも実際には無い

ただの残酷な現実だけがそこにある。

BGMもストーリーもほとんど無い、

ひたすら絶望的な現実の十日間。

しかもここはほんの一部でしかない。

こんな遺体安置所は他にもたくさんあった。

ただし、やはり作り物めいたシーンはある。

あれでもやはり

「あんなものじゃない」

状況だったはずだ。

昨日、ワーナーマイカルシネマズ北上にて。

後半近く

役所さん演じる江木が亡くなるシーンから

落ち着いて見られなかった。

リアルな描写が20年前の親父の死と重なったから。

同じ肺の病気、判断を求められた治療。

苦しい気持ちで見た。

しかし作品全体は

周防監督作品というよりは

草刈さんの作品だ。

とても元バレリーナとは思えない全力投球。

素晴らしい。

役所さん演じる江木が亡くなるシーンから

落ち着いて見られなかった。

リアルな描写が20年前の親父の死と重なったから。

同じ肺の病気、判断を求められた治療。

苦しい気持ちで見た。

しかし作品全体は

周防監督作品というよりは

草刈さんの作品だ。

とても元バレリーナとは思えない全力投球。

素晴らしい。

『NHKスペシャル』終戦~なぜ早く決められなかったのか~を一昨日見た。

1945年3月10日の東京大空襲をきっかけとし、

天皇の密命によって6人の人間が集められ

戦争終結について幾度となく話し合っていた事実があった。

皇居に集められたのは(すべて当時の役職で)

鈴木貫太郎首相、東郷茂徳外務大臣、米内光政海軍大臣、

阿南惟幾陸軍大臣、梅津美治郎陸軍参謀総長、及川古志郎海軍軍令部総長。

番組の内容は

国力が底をついた中、少しでも有利な形で戦争終結を目論んで

当時日ソ不可侵条約を結んでいたソ連に連合国側との仲介を頼もうと

様々意見を戦わせたが、

海軍、陸軍、外務省それぞれの情報を共有することもなく

タテ割組織の弊害の中、話がまとまらずに

結局原爆投下まで至ってしまったという経緯が

新しい資料とともにルポされたものだった。

残っていた手帳や資料、録音テープが生々しい。

そしてここに集まった全員が早期戦争終結を願っていたということも

新たな発見といえば発見。

東郷と米内が戦争終結派だったことは以前から知っていたが

ポツダム宣言受け入れ直前に「本土決戦」を唱えた阿南もだったとは

今回の番組で初めて知った次第。

ここまでの地位を築く人たちはやはり深謀遠慮があり

強硬派や穏健派などさまざまな人たちをどう取り込んでいくか

そんな人事に長けた人たちだったのだろう。

阿南の強硬論もどうやら強硬派たちの不満を抑えるタメだったようだ。

この歴史を見てもよくわかる。

深い考えの無い強硬論は結局身を滅ぼすことになる。

言われたら言い返せ、やられたらやりかえせでは何も解決しない。

結果としてこの6者協議は失敗に終わったわけだが

それでも国のトップたるべき人たちの水面下での働きは

後世になってみないとわからないものだ。

ところで最初この6人を見て驚いた。

国の生死を決する協議をした6人のうち岩手県人が2人。

米内は盛岡中学で及川の1級先輩。

(ちなみに金田一京助は米内と同期、石川啄木はその4級下)

ともに読書を好み、軍人とは思えない相当な博識だった由。

戊辰戦争において朝敵となり敗戦した藩から2人も名を連ねたことは

驚きではあるが、その頭脳と能力が正当に評価された結果だろう。

戦後は2人とも東京裁判での訴追を免れている。

ところで同じ頃、岩手出身の陸軍有力者も2人いた。

その東条英機、板垣征四郎ともに東京裁判では絞首刑となった。

陸軍と海軍の違いなのか、タイミングの問題なのか

その対極には不思議を感じる。

1945年3月10日の東京大空襲をきっかけとし、

天皇の密命によって6人の人間が集められ

戦争終結について幾度となく話し合っていた事実があった。

皇居に集められたのは(すべて当時の役職で)

鈴木貫太郎首相、東郷茂徳外務大臣、米内光政海軍大臣、

阿南惟幾陸軍大臣、梅津美治郎陸軍参謀総長、及川古志郎海軍軍令部総長。

番組の内容は

国力が底をついた中、少しでも有利な形で戦争終結を目論んで

当時日ソ不可侵条約を結んでいたソ連に連合国側との仲介を頼もうと

様々意見を戦わせたが、

海軍、陸軍、外務省それぞれの情報を共有することもなく

タテ割組織の弊害の中、話がまとまらずに

結局原爆投下まで至ってしまったという経緯が

新しい資料とともにルポされたものだった。

残っていた手帳や資料、録音テープが生々しい。

そしてここに集まった全員が早期戦争終結を願っていたということも

新たな発見といえば発見。

東郷と米内が戦争終結派だったことは以前から知っていたが

ポツダム宣言受け入れ直前に「本土決戦」を唱えた阿南もだったとは

今回の番組で初めて知った次第。

ここまでの地位を築く人たちはやはり深謀遠慮があり

強硬派や穏健派などさまざまな人たちをどう取り込んでいくか

そんな人事に長けた人たちだったのだろう。

阿南の強硬論もどうやら強硬派たちの不満を抑えるタメだったようだ。

この歴史を見てもよくわかる。

深い考えの無い強硬論は結局身を滅ぼすことになる。

言われたら言い返せ、やられたらやりかえせでは何も解決しない。

結果としてこの6者協議は失敗に終わったわけだが

それでも国のトップたるべき人たちの水面下での働きは

後世になってみないとわからないものだ。

ところで最初この6人を見て驚いた。

国の生死を決する協議をした6人のうち岩手県人が2人。

米内は盛岡中学で及川の1級先輩。

(ちなみに金田一京助は米内と同期、石川啄木はその4級下)

ともに読書を好み、軍人とは思えない相当な博識だった由。

戊辰戦争において朝敵となり敗戦した藩から2人も名を連ねたことは

驚きではあるが、その頭脳と能力が正当に評価された結果だろう。

戦後は2人とも東京裁判での訴追を免れている。

ところで同じ頃、岩手出身の陸軍有力者も2人いた。

その東条英機、板垣征四郎ともに東京裁判では絞首刑となった。

陸軍と海軍の違いなのか、タイミングの問題なのか

その対極には不思議を感じる。

向井理主演の

映画をDVDで借りてきて見た。

カンボジアに小学校を建てる大学生達の物語。

リアルだし、

カンボジアロケでは完全にドキュメンタリー。

クメール・ルージュの時代を語るガイドの話は

涙なしでは見られない。

数人の人間が抱えるには

大き過ぎ、重過ぎる問題だが

それでも何かをしなければいられない気持ちは

とても良くわかる。

かつてSVAのイベントである

「アジア子ども文化祭(ACCF)」に出た時、

彼の地の子たちの笑顔を見た時同じことを思った。

あの笑顔のために自分に何ができるのか

それを考えたくなる。

世界までは変えられないけど。

映画をDVDで借りてきて見た。

カンボジアに小学校を建てる大学生達の物語。

リアルだし、

カンボジアロケでは完全にドキュメンタリー。

クメール・ルージュの時代を語るガイドの話は

涙なしでは見られない。

数人の人間が抱えるには

大き過ぎ、重過ぎる問題だが

それでも何かをしなければいられない気持ちは

とても良くわかる。

かつてSVAのイベントである

「アジア子ども文化祭(ACCF)」に出た時、

彼の地の子たちの笑顔を見た時同じことを思った。

あの笑顔のために自分に何ができるのか

それを考えたくなる。

世界までは変えられないけど。

四季の舞台。

同じ原作のドラマはむかーし昔見たが

四季の舞台は一味も二味も違う。

まして今回は震災で被災した子ども達に

「生きるって素晴らしい」

「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」

「友達と支え合う素晴らしさ」

を訴えかける内容となっており

胸を打った。

そして何より

座敷童子たちの生い立ち。

飢饉により

生まれてすぐ「天に返された」子ども達の姿に

涙が止まらなかった。

「ワダ、ワダ、アゲロジャ、ガガ」

の言葉が何より悲しい。

開けてもらえなかったんだよねぇ。

子ども達の悲痛な叫び。

同じ原作のドラマはむかーし昔見たが

四季の舞台は一味も二味も違う。

まして今回は震災で被災した子ども達に

「生きるって素晴らしい」

「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」

「友達と支え合う素晴らしさ」

を訴えかける内容となっており

胸を打った。

そして何より

座敷童子たちの生い立ち。

飢饉により

生まれてすぐ「天に返された」子ども達の姿に

涙が止まらなかった。

「ワダ、ワダ、アゲロジャ、ガガ」

の言葉が何より悲しい。

開けてもらえなかったんだよねぇ。

子ども達の悲痛な叫び。

あまりテレビは見ないので

ドラマについて書くのはすごく久しぶり。

CX「最後から二番目の恋」

中井貴一、小泉今日子を中心に

うまい役者さん勢揃いの感があるドラマだった。

モチーフは「中年の恋」。

「一瞬でいい」を読んだときも感じたが、

人は歳とともに「中年」になり「老年」なるわけではない。

何歳になってもあくまで自分は自分。

その時々により20歳の自分だったり、50歳の自分だったり

恐らくこれから70歳、80歳の自分になるだけ。

右も左もわからず、鎧も纏わず、無防備な若い頃から

いろいろ傷つき、辛い思いもし、考えながら

だんだん自分を守るすべを身につけていった結果が

他の人から見れば「分別がついた」ように見えるだけだ。

実は内心は、いつも戸惑い迷う「自分」がいる。

それはいくつになっても変わらないのだろうな。

ただ「最後から二番目の恋」という概念はどうなんだろう。

ひとつひとつの恋が順番に来るわけでもないと

これまで50年間生きてきて思うのだ。

恋には様々な形がある。

同時に2つも3つも進行する恋もあれば

ひとつの恋が心の底でずーっと続きながら

別な恋がその表層を流れて行くこともしばしばある。

すっぱり切れる恋もあれば

いつまでもズルズル続いて行く恋もある。

華々しい恋もあれば、隠れた恋もある。

たぶんこのタイトルは

「まだ終わりじゃないよ」ってことなんだろうけどね。

小泉さんが仲間の2人と交わす会話の

「20代の頃は40や50の人の恋なんてあり得ないと思ってた」

にちょっと苦笑。

そして本当にこの脚本家が言いたかったのは

「恋だけじゃない」ってことだと思う。

年を重ねると生きる途上に置いてくるものも増えるし

忘れていくもの、諦めていくものも段々増えていく。

「もういいか」とつい思ったりしてしまう。

でも「まだ諦めちゃダメ」と

励まし、背中を押してくれるようなドラマだった。

40代までは確かにそうなんだろうね。

50を越えると

40代までとはまったく違う世界が見えてくる気がする。

ある意味諦観だろうか。

これまでを振り返り、整理をつけることも出てきた。

ワタシはそれを

「自分や自分の人生をようやく受け入れられた」と

ポジティブに思うことにしているのだが。

ドラマについて書くのはすごく久しぶり。

CX「最後から二番目の恋」

中井貴一、小泉今日子を中心に

うまい役者さん勢揃いの感があるドラマだった。

モチーフは「中年の恋」。

「一瞬でいい」を読んだときも感じたが、

人は歳とともに「中年」になり「老年」なるわけではない。

何歳になってもあくまで自分は自分。

その時々により20歳の自分だったり、50歳の自分だったり

恐らくこれから70歳、80歳の自分になるだけ。

右も左もわからず、鎧も纏わず、無防備な若い頃から

いろいろ傷つき、辛い思いもし、考えながら

だんだん自分を守るすべを身につけていった結果が

他の人から見れば「分別がついた」ように見えるだけだ。

実は内心は、いつも戸惑い迷う「自分」がいる。

それはいくつになっても変わらないのだろうな。

ただ「最後から二番目の恋」という概念はどうなんだろう。

ひとつひとつの恋が順番に来るわけでもないと

これまで50年間生きてきて思うのだ。

恋には様々な形がある。

同時に2つも3つも進行する恋もあれば

ひとつの恋が心の底でずーっと続きながら

別な恋がその表層を流れて行くこともしばしばある。

すっぱり切れる恋もあれば

いつまでもズルズル続いて行く恋もある。

華々しい恋もあれば、隠れた恋もある。

たぶんこのタイトルは

「まだ終わりじゃないよ」ってことなんだろうけどね。

小泉さんが仲間の2人と交わす会話の

「20代の頃は40や50の人の恋なんてあり得ないと思ってた」

にちょっと苦笑。

そして本当にこの脚本家が言いたかったのは

「恋だけじゃない」ってことだと思う。

年を重ねると生きる途上に置いてくるものも増えるし

忘れていくもの、諦めていくものも段々増えていく。

「もういいか」とつい思ったりしてしまう。

でも「まだ諦めちゃダメ」と

励まし、背中を押してくれるようなドラマだった。

40代までは確かにそうなんだろうね。

50を越えると

40代までとはまったく違う世界が見えてくる気がする。

ある意味諦観だろうか。

これまでを振り返り、整理をつけることも出てきた。

ワタシはそれを

「自分や自分の人生をようやく受け入れられた」と

ポジティブに思うことにしているのだが。

舞台は昭和39年。

高度経済成長が始まった頃のこと。

「豊かさだけが幸せではないと思う」というセリフは

現代にもそのまま通じる。

というより現代社会の価値観への重い投げかけ。

でも更なる上昇を指向している時にはなかなか気づけない。

「佐久間先生」の

「今みんな上を目指していますが・・・」

というセリフは多分その時には出てこない言葉だと思う。

本作は親子の絆がテーマだけど、

本当の親子も擬似親子も気持ちは変わらない。

要は親子というより人と人との絆。

シリーズ3作目

映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」は

今までの中で一番良かった。

高度経済成長が始まった頃のこと。

「豊かさだけが幸せではないと思う」というセリフは

現代にもそのまま通じる。

というより現代社会の価値観への重い投げかけ。

でも更なる上昇を指向している時にはなかなか気づけない。

「佐久間先生」の

「今みんな上を目指していますが・・・」

というセリフは多分その時には出てこない言葉だと思う。

本作は親子の絆がテーマだけど、

本当の親子も擬似親子も気持ちは変わらない。

要は親子というより人と人との絆。

シリーズ3作目

映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」は

今までの中で一番良かった。

イブは四季劇場へ。

観たのは「Song & Dance~The Spirit」。

今までの演目から選んだ歌とダンスのアンソロジーだ。

四季の歌を作ってきた三木たかしさんの歌コーナーもあり、

会場から子どもたちを舞台に上げてプレゼントコーナーあり。

クリスマスのスペシャル企画もあってハートウォーム。

とても暖かいステージだった。

「大きくなったら何になりたい?」と聞かれた女の子が

「四季の人」と答えた姿を微笑ましく感じ、

憧れって大事だなぁと、ちょっとウェット(^^;

三浦友和と石田ゆりによる

最近静かな話題の映画。

以前、本を読んだ。

胸が痛くなり、慟哭。

夫婦のこと、いろんなことを思った。

今朝のNHKニュースに主演の2人が出ていた。

芝居というより、

自分のこととして自然な感情を表現したとのこと。

それなら見てみようかな。

最近静かな話題の映画。

以前、本を読んだ。

胸が痛くなり、慟哭。

夫婦のこと、いろんなことを思った。

今朝のNHKニュースに主演の2人が出ていた。

芝居というより、

自分のこととして自然な感情を表現したとのこと。

それなら見てみようかな。

静かな感動。

すべて事実に基づいたストーリーを

真面目に、丁寧に、

そして真摯に映画化している。

アメリカ軍側の描写はアメリカ人監督が、

日本軍側の描写は日本人監督が作ったことにより、

勧善懲悪的な部分もないし、

ことらさ国粋的な描き方もしておらず、

淡々と事実を描いている。

こんな人達をこういう境遇に追い込んだ

当時の為政者に静かな怒りを感じた。

個人的には

この映画を奨めてくれた従姉妹の名前を

エンドロールの中に見つけてこれまたちょっと感動。

すべて事実に基づいたストーリーを

真面目に、丁寧に、

そして真摯に映画化している。

アメリカ軍側の描写はアメリカ人監督が、

日本軍側の描写は日本人監督が作ったことにより、

勧善懲悪的な部分もないし、

ことらさ国粋的な描き方もしておらず、

淡々と事実を描いている。

こんな人達をこういう境遇に追い込んだ

当時の為政者に静かな怒りを感じた。

個人的には

この映画を奨めてくれた従姉妹の名前を

エンドロールの中に見つけてこれまたちょっと感動。

俗にいうハルキストとは別に

「ノルウェイの森スト」というカテゴリーがあるとすれば、

間違いなく自分はそれに違いない。

何度も読み返し、出てくる場所を探し、

時には1シーンずつ自分の過去に重ね合わせながら、

これまで丁寧に読み解いてきたバイブルのような存在。

だからこそこの映画は見ることを躊躇した。

恐らくユン監督でなければ見なかったに違いない。

案の定、最初のシーンから違和感だらけ。

キャストも納得いかず、

学芸会の芝居のような台詞回しに、

途中で映画館を出ようとすら思った。

ところが、ワタナベが阿美寮を初めて訪れたあたりから

だんだん映像に引き込まれていることを自覚してきた。

1シーン、1シーンが絵画のような、

ユン監督ならではの美しい映像。

言葉での説明ではなくBGMに語らせる手法。

学芸会のような、と最初は思ったほど淡々とした台詞まわしが

ストーリーに薄いベールをふうわりとかけるように

現実感を取り除いていく。

ああこれは「ムラカミハルキさんのノルウェイの森」ではなく

「トラン・アン・ユン監督のノルウェイの森」だと途中で理解し、

それからはすんなり映画の中へ入っていけた。

確かに、

本を読んでいることを前提に作られていることは感じる。

ワタナベとキズキの関係や直子の存在、

東京でのワタナベと直子との危うくも微笑ましいエピソードは

その後の直子の20歳の悲しい誕生日に繋がるものだが、

その部分は描き方が大変薄く、読者の想像が必要とされる。

最後近くでレイコさんが取った行動は

ワタナベと直子のためだけではなく、

レイコさん自身の過去があって初めて理解できるところだが、

彼女の過去は映画では完全にカットされている。

果たして本を読んでいない人が映画だけ見たら

どうな映画に見えるのだろうかと思う部分もあるが、

それでも違和感があったキャストを

それぞれだんだんピントが合うように

それなりに見せるユン監督、松山ケンイチ、菊地凛子の

各々持つ力に改めて感服した。

見る人により賛否両論あろうかと思うが、

自分としてはこれもアリじゃないかと思った。

「ノルウェイの森スト」というカテゴリーがあるとすれば、

間違いなく自分はそれに違いない。

何度も読み返し、出てくる場所を探し、

時には1シーンずつ自分の過去に重ね合わせながら、

これまで丁寧に読み解いてきたバイブルのような存在。

だからこそこの映画は見ることを躊躇した。

恐らくユン監督でなければ見なかったに違いない。

案の定、最初のシーンから違和感だらけ。

キャストも納得いかず、

学芸会の芝居のような台詞回しに、

途中で映画館を出ようとすら思った。

ところが、ワタナベが阿美寮を初めて訪れたあたりから

だんだん映像に引き込まれていることを自覚してきた。

1シーン、1シーンが絵画のような、

ユン監督ならではの美しい映像。

言葉での説明ではなくBGMに語らせる手法。

学芸会のような、と最初は思ったほど淡々とした台詞まわしが

ストーリーに薄いベールをふうわりとかけるように

現実感を取り除いていく。

ああこれは「ムラカミハルキさんのノルウェイの森」ではなく

「トラン・アン・ユン監督のノルウェイの森」だと途中で理解し、

それからはすんなり映画の中へ入っていけた。

確かに、

本を読んでいることを前提に作られていることは感じる。

ワタナベとキズキの関係や直子の存在、

東京でのワタナベと直子との危うくも微笑ましいエピソードは

その後の直子の20歳の悲しい誕生日に繋がるものだが、

その部分は描き方が大変薄く、読者の想像が必要とされる。

最後近くでレイコさんが取った行動は

ワタナベと直子のためだけではなく、

レイコさん自身の過去があって初めて理解できるところだが、

彼女の過去は映画では完全にカットされている。

果たして本を読んでいない人が映画だけ見たら

どうな映画に見えるのだろうかと思う部分もあるが、

それでも違和感があったキャストを

それぞれだんだんピントが合うように

それなりに見せるユン監督、松山ケンイチ、菊地凛子の

各々持つ力に改めて感服した。

見る人により賛否両論あろうかと思うが、

自分としてはこれもアリじゃないかと思った。

寺島しのぶさんの演技はさすがに金熊賞。

凄まじいまでに体当たりで役を演じている。

目の表情だけで心のうちの変化を表現するという名女優。

しかし、彼女の演技以上に映画そのものがすごい。

若松監督は自分の思いを表現するのに、

なんちゅう映画を作ったのだろう。

「戦争とは、人間が人間に犯され、切り刻まれ、焼かれることだ。

人が、人を、犯すことだ。

人が、人を、切り刻むことだ。

人が、人を、焼き殺すことだ。

人が、人を、焼き殺すことだ。」(チラシより)

そして「正義の戦争がどこにあるのか」と若松監督は問う。

「忘れるな、これが戦争だ」とこの映画は繰り返し訴えかける。

すごい映画を見た。

終盤がちょっと饒舌過ぎたきらいがあるため

カンヌでの作品賞は逃したのだろうが、ちょっと惜しい。

世界にこの映画を知ってほしかった。

もちろん直接戦争を体験はしていないが、

街で普通に傷痍軍人を見かけたり、

戦中世代を親に持ったり授業を教えられたりしながら

間接的に戦争を知る世代として

若松監督と同じ思いを後代に伝えていかなければいけないが、

果たしてそれができているのか自問してみる。

「平和な世界に どうかしてちょうだい

炎が子どもを焼かないように・・・」

エンドロール中に流れるテーマ曲

元ちとせさんが歌う「死んだ女の子」も心に残る。

凄まじいまでに体当たりで役を演じている。

目の表情だけで心のうちの変化を表現するという名女優。

しかし、彼女の演技以上に映画そのものがすごい。

若松監督は自分の思いを表現するのに、

なんちゅう映画を作ったのだろう。

「戦争とは、人間が人間に犯され、切り刻まれ、焼かれることだ。

人が、人を、犯すことだ。

人が、人を、切り刻むことだ。

人が、人を、焼き殺すことだ。

人が、人を、焼き殺すことだ。」(チラシより)

そして「正義の戦争がどこにあるのか」と若松監督は問う。

「忘れるな、これが戦争だ」とこの映画は繰り返し訴えかける。

すごい映画を見た。

終盤がちょっと饒舌過ぎたきらいがあるため

カンヌでの作品賞は逃したのだろうが、ちょっと惜しい。

世界にこの映画を知ってほしかった。

もちろん直接戦争を体験はしていないが、

街で普通に傷痍軍人を見かけたり、

戦中世代を親に持ったり授業を教えられたりしながら

間接的に戦争を知る世代として

若松監督と同じ思いを後代に伝えていかなければいけないが、

果たしてそれができているのか自問してみる。

「平和な世界に どうかしてちょうだい

炎が子どもを焼かないように・・・」

エンドロール中に流れるテーマ曲

元ちとせさんが歌う「死んだ女の子」も心に残る。