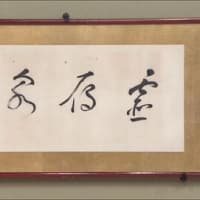

東京大学の工学部、電気工学科の会議室に「捕雷役電」という木彫りの額が掲げられています(写真下)。これは、明治44年に澁澤先生が博士の学位を授与された時、孝子夫人の父で法学者の穂積陳重(ほづみのぶしげ)教授が澁澤元治(もとじ)先生に贈った額ですが、後の昭和15年、先生から電気工学科に再度、寄贈されました。これは電気を社会の役に立てる事を祈念されての言葉です。実際には、雷の電気は数100万ボルトの高電圧ですが、継続時間が僅かに数10マイクロ秒なので、仮に雷を捕まえたとしても、電力としては数kWh程度にしかならず、実用に供する程の量ではありません。しかし雷の性質を把握して、雷の位置の標定をしたり、雷からの防御方法や電気設備の耐雷設計手法を研究することは、ベンジャミン・フランクリンの凧上げ実験の時代(1752年)から今日に至るまで250年以上に亘って重要研究課題であり、幸い私もこうした研究の一端に関わることができました。

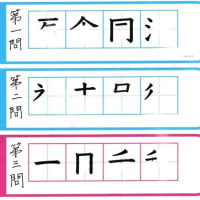

「捕雷役電」は鳳誠三郎教授によれば「雷電ヲ捕役ス」と読むのが正しいのだそうです。下の写真にありますように、雨かんむりの下に田を三つ書くのが雷

の本来の字です。これは回転する様子を表現したものでゴロゴロと鳴る音のことだそうです。また電の旧字は雨かんむりの下に申と書きますが、申の縦棒は稲妻のことを示しているのだそうです。従って雷の音と稲妻を併せて雷電と使うのが正しいようです。雷のことは「いかづち」とも言い、「震」や「霆」や「霹靂」とも書きます。「震」は大地や空気を震わせながら雷が落ちてくる様を、「霆」は主として雷のとどろきのことを言います。青天の霹靂に使う「霹靂」は稀に起きる激しい雷現象というような意味だそうです。

渋沢先生(1876-1975)は埼玉県生まれで、有名な実業家澁澤栄一の甥にあたりますが栄一にとっては実の息子同然の存在でした。彼は大学を卒業した後、一旦は日本の企業に勤めましたが、自分の欲する道とは異なると考えていました。彼の目標は日本の産業と社会を電力により発展させ、全ての人に電気の恩恵を行き渡らせることでした。そこで退社して後にヨーロッパに渡り、ドイツのシーメンス社やスイスのチューリッヒ工科大学に留学し、スイスの水力発電を学んだりしました。次いでアメリカのGE社の訪問も果した上で帰朝しました。

その成果を生かして渋沢は日本の水力発電の開発に注力し、また逓信省の技師として活動していましたが、東京大学の鳳秀太郎(ひでたろう)教授(電気工学の泰斗であり、与謝野晶子の実兄)の薦めで東京大学の電気工学科に招聘され、大学での研究教育活動に携わりました。それと共に電気界、電力界に多大の貢献をされました。その功績を記念して渋沢賞などの制度も設けられました。また電気学会の会長を務める他、名古屋帝国大学の初代の総長にもなりました。

渋沢先生は、常々「和ヲ以ツテ尊シト為ス」と言われた温厚な指導者でした。

「捕雷役電」は鳳誠三郎教授によれば「雷電ヲ捕役ス」と読むのが正しいのだそうです。下の写真にありますように、雨かんむりの下に田を三つ書くのが雷

の本来の字です。これは回転する様子を表現したものでゴロゴロと鳴る音のことだそうです。また電の旧字は雨かんむりの下に申と書きますが、申の縦棒は稲妻のことを示しているのだそうです。従って雷の音と稲妻を併せて雷電と使うのが正しいようです。雷のことは「いかづち」とも言い、「震」や「霆」や「霹靂」とも書きます。「震」は大地や空気を震わせながら雷が落ちてくる様を、「霆」は主として雷のとどろきのことを言います。青天の霹靂に使う「霹靂」は稀に起きる激しい雷現象というような意味だそうです。

渋沢先生(1876-1975)は埼玉県生まれで、有名な実業家澁澤栄一の甥にあたりますが栄一にとっては実の息子同然の存在でした。彼は大学を卒業した後、一旦は日本の企業に勤めましたが、自分の欲する道とは異なると考えていました。彼の目標は日本の産業と社会を電力により発展させ、全ての人に電気の恩恵を行き渡らせることでした。そこで退社して後にヨーロッパに渡り、ドイツのシーメンス社やスイスのチューリッヒ工科大学に留学し、スイスの水力発電を学んだりしました。次いでアメリカのGE社の訪問も果した上で帰朝しました。

その成果を生かして渋沢は日本の水力発電の開発に注力し、また逓信省の技師として活動していましたが、東京大学の鳳秀太郎(ひでたろう)教授(電気工学の泰斗であり、与謝野晶子の実兄)の薦めで東京大学の電気工学科に招聘され、大学での研究教育活動に携わりました。それと共に電気界、電力界に多大の貢献をされました。その功績を記念して渋沢賞などの制度も設けられました。また電気学会の会長を務める他、名古屋帝国大学の初代の総長にもなりました。

渋沢先生は、常々「和ヲ以ツテ尊シト為ス」と言われた温厚な指導者でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます