芸術に造形が深く常に世界を見ている平野啓一郎氏は、主人公の一人に世界的に有名なギタリスト蒔野聡史と、もう一人はグローバルに活躍する日本人とのハーフ・国際ジャーナリスト小峰洋子を登場させています。

\ 追記 \

スマホで投稿した記事をパソコンで見たら写真の「巨大さ」にびっくりしました。スマホの縦・横撮影でも違いが出ます。パソコンで訂正して「中」にしました。スマホでもサイズ変更はできるのでしょうかね・・・

作りおきの紅茶豚肉、ザワークラウトとピクルスは瓶詰、イチヂクだけはバター炒め。サラダはお昼に残した目玉焼きと冷凍した豆苗とカニかまをドレッシングで和えたもの。ポタージュはお湯注ぐだけ。クルトンを浮かべたのは気が引けるのを消すためのお慰み。

この二つの太刀の話になったときに、「この二つの太刀をこの目で確かに見たことがある」という確信の記憶がよみがえりました。

やっぱりそうでした。ドラマとぴったり一致する時代の北海道への開拓移民の話でした。

「天皇陛下在位三十年記念式典」がお二人にふさわしく格式高く、簡素に、厳かに行われました。その時にピアノ、ヴァイオリンを弾いたのが千住明、真理子のご兄妹です。こういう節目の大切な式典に兄妹揃って出演、何と素晴らしい才能・・・。千住家に関して読んだ本を思い出しました。教育評論家としても活躍された母親の千住文子『 千住家の教育白書』と千住真理子『千住家にストラディヴァリウスが来た日』です。

「千住3兄妹」を世界的な芸術家に育てた母親の記録です。

幼い子供の感性に時には戸惑いながらも、夫である鎮雄さんとのやり取りの中で同じ教育理念を見出し子育てに奮闘します。この夫婦のベクトルが同じ方向を向くというのが重要だと思いました。

行儀のいい良い人間に育て上げるのでなく、子供の持っている才能を明確にし本人が幸せに生きていけるように導きサポートするという事でした。具体的な場面場面で子供への向かい方や導き方が親の権威からでなく、子供の目線を大事にする聡明な姿が見えます。

この本を子育て中に読んだとしても、私は同じようなことはとてもできません。普通の家庭とは生まれた時からスタートが違い、横の文化的人間のつながりにも差があります。そのように恵まれた土台があったにしろ生まれつきの才能と導き方、サポートの仕方はやはり特異なものであり賞賛すべきものです。子育てが終わって客観的に読んでただただ感心し、感銘を受けました。

そして今、別の天才を育てた母親として、五嶋みどりさんの母・節さんのことを書いた『母と神童』を読み終わりました。「五嶋節物語」の副題がつくほどに波瀾に富んだ半生記は衝撃的でした。

節は幼いころからヴァイオリンを学び、その才能を見出されヴァイオリニストを目指します。が、時代も親もそれを許しません。大学の音楽部を中退、挫折の中で結婚、出産して娘・みどりを授かります。

そのみどりの才能に気づいた途端に、自分の夢を託して夫を残して二人で渡米します。みどりが10歳の時のこと。持参した300万円を費やしての節約生活、ジュリアード音楽院でもみどりのレッスンに立ち会い、家では厳しいトレーナー。

みどりのタングルウッドでの奇蹟。そう14歳、152センチの少女はバーンスタインに呼ばれボストン交響楽団と共演。彼の作曲した難解な曲を演奏している時に、第5楽章で2度も弦が切れコンサートマスターとヴァイオリンを交換するというハプニングが起きましたが、何事もなかったように演奏を再開し最後まで弾き終えたのです。

《14歳の少女、タングルウッドを3本のヴァイオリンで征服》

《彼女の土曜の夜の勝利は音楽史に残るものだ》と新聞の一面に載り、さらに教科書にまで載るようになりました。

そんな天才少女みどりを育てたのは強烈な個性の持ち主・節の感性と芸術性によるもの、また音楽家との交流という豊富な人間関係も後押しします。節を「猛烈教育ママ」といった佐渡裕もその真剣さを素晴らしいと評しています。その結果ヴァイオリンのために米国に在住する、夫とも離婚するという決断を下します。

このあと五嶋龍の父親となる金城摩承(かねしろまこと)と再婚します。出会ったのはみどりの通っていたジュリアード学院。

彼は17歳でヴァイオリンを始める遅いスタートですが、すんなり桐朋学園大学に入学し、ジュリアード音楽院に留学します。このころ節に出会います。

摩承はジュリアードに留学中の女性と結婚しますが、節と摩承がお互いに好意を持っていることを知り、摩承に「離婚するなら音楽を止めること」という厳しい条件をつけ、摩承はその通りに音楽をやめて節を選び結婚します。こうして生まれたのが五嶋龍です。摩承はその後イェール大学でMBAを取得し、「セガ・オブ・アメリカ」の副社長にまで昇進します。

みどりはこの頃、環境からくるストレス、音楽会のプレッシャー、レッスンの厳しさなどから拒食症に陥り、2か月半の入院生活をします。私から見れば過酷な音楽家の生活でした。精神療法家と接するうちに、ヴァイオリン以外はすべて母が取り仕切る自分を客観的にみられるようになり、自分を見つめ直すようになります。母親に頼らずに自分にできる何かを探して「みどり教育財団」を立ち上げ、そのNPOの奉仕活動を誇りを持って行うようになりました。私には、みどりさんのヴァイオリンは他と聴きくらべても繊細でその違いを聴き取れます。やはり素晴らしいヴァイオリニストだと思います。

みどりより16歳年下の弟・龍の絶対音感に早くから気づいた節は連日ヴァイオリンの厳しい過酷なレッスンを行います。時には父親の摩承が我慢できなくなるくらいに。みどりも龍も節の厳しすぎるレッスンに絶対服従するのは、それでも「ママが大好き」だったからです。こういうところが節の非凡さでしょうか。

若い音楽家を育てたいというバーンスタインの理想を実現した「パシフィック・ミュージック・フェスティバル(PMF)」で、龍は7歳のデビューを果たします。この時の指揮・佐渡裕は龍に未来の「大家の匂い」を感じ取ったそうです。

このデビューに当たっては節の思惑も決断も根回しもかなり力が入っています。7歳でデビューとは「賭け」ですが、それだけ龍に対して自信を持っていたのです。

節の父親が空手師範だったこともあり、龍は10歳で黒帯という伸びの速さを示します。節も摩承も「ヴァイオリンはやめるならやめていい」と口にしてはいますが、ヴァイオリンの王様・クライスラーがエスプリに溢れた人柄で音楽以上に他の幅広い知識を持っているように、龍にも知的で温かい心の人間になって欲しい、強烈な個性と能力を持った自分たちを越えて理想の姿に近づく「精神の王者」を龍に望んでいたのです。

現にこのあと、龍はハーバード大学の物理学科を卒業し、世界中を飛び回って演奏活動をしています。

第23回北九州市自分史文学賞大賞受賞作品です。森鴎外記念事業として始まり、全国から寄せられた作品の審査員は柴田翔、久田恵、佐木隆三の三氏です。

著者は、古文書サークルの同じテーブルの方で、私が文学賞受賞のことを知ったのはつい最近でした。受賞から5年も経つのに温厚な紳士は、まさに武士は語らずで謙虚な方でした。

20名ほどのこのサークルはもう10年になるのに、不思議なほど個人情報がわかりません。それぞれが『爪』を表に出すことなく、古文書の静かな世界に浸っておられるようです

著者はマルチな能力で誰が見ても人生の成功者と思えるのに、タイトルの横の「─ある婚外子の自叙伝─」 の文字に違和感を覚えるほど強く心が捉えられました。

過去を剥き出しにする自分史はどちらかといえば暗くなりがちですが、子供時代ころから悲壮感がありません。

戦中戦後をたくましく生き抜きそこにはいつも笑いがあり、県下最難関といわれる修猷館から早稲田の政経学部に入学します。

子供時代から大学まで父と同じ柔道に励み、試合では群衆の中にいつも動きまわる父親のソフト帽がありました。それが精一杯の父親の愛情表現であり、その動く帽子が子供の心を支えたのだと思います。

私にとっても5、6数年の差はあるものの、克明に書かれた高度成長期のあの時代を実感しながら、学生時代の東京を懐かしみ身近に感じながら、同時代史として精神的にも共感しながら読みました。

帯に書かれた審査員の言葉を書いておきます。

柴田翔:『父親は毎日、夕食後に姿を見せて、九時には本宅へ帰っていく人だった。特にこの本が印象的なのは、事故で柔道を断念した主人公が大学卒業後に辿る人生を現在に至るまで、自分の職業生活と父の本宅の家族との関係の両面にわたって、しっかりと描ききっている点である。』

久田恵:『非嫡出子だった著者の「父を恋ふ」思いをテーマとした作品で、柔道を通して、自分のアイデンティティーを確立していった経緯が書かれている。著者の人生のハイライト場面に現れる父の中折れ帽、この構成が文学的な効果を産み出していて、胸を打たれた。』

佐木隆三:『作品のなかで、柔道の試合場面よく描かれている。柔道に不案内だけれども、興味津々で引き込まれた。中折れ帽をかぶった父親と、どこかで重なる気がしたから、文章の力というのは恐ろしい。良くできた作品で自分史を書く人の参考になる。』

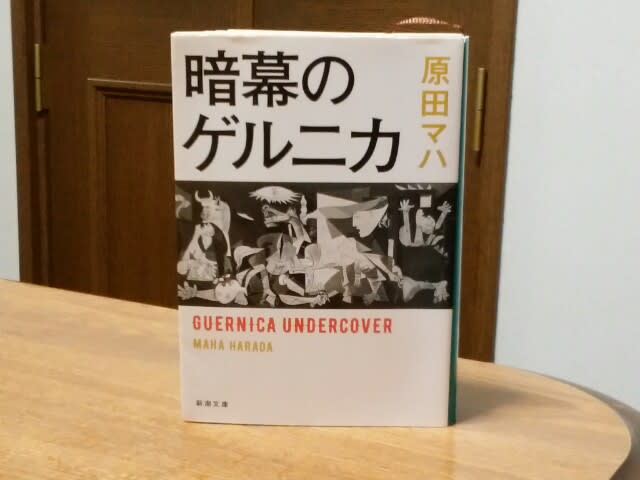

単行本『暗幕のゲルニカ』がやっと文庫本になったので早速購入しました。

森ビル森美術館設立に携わり、ニューヨーク近代美術館勤務の経験を持つ原田マハさんならではの力量と知識が満杯の小説です。

2001年9月の衝撃の同時多発テロ、その報復とも言えるアメリカのイラク攻撃。パウエル国務は国連安全保障理事会でイラクを糾弾します。彼がそのロビーで記者会見した時に後方の壁に掛けられた「ゲルニカ」には暗幕が掛けられていました。「なぜ?誰が指示した?」。それがマハさんがこの本を書く契機になったのです。

主人公八神瑤子は子供の頃「ゲルニカ」を見た体験がもとで今ではMoMAのキュレーター。婚約指輪の代わりにピカソのハトのドローイングを送った夫はアメリカ人。その夫が前触れもなく突然に貿易センタービルのテロに巻き込まれました。アメリカはイラクへの報復に踏み出します。憎しみに憎しみが・・・。

そんな時にMoMAはアートの力で平和を訴えるべくピカソ展を企画し、「ゲルニカ」の展示をめぐって瑤子が行動を起こしスペインを往復します。それが目次の2001~2003年。

そのゲルニカを描いたパリ在住のピカソと愛人ドラ・マールの生活とヒトラーも参加しての故郷スペインの内戦が交錯します。「ゲルニカ」完成までの準備と制作過程、苦悩と曲折がドラ・マールの語りで事細かに説明されています。それが目次の1937年~1945年。

この二つの時代の話が並行して進み、ここがマハさんの上手さです。この二つの時代をつなぐのが「ゲルニカ」であり、その絵を守るべく奔走するスペインの若き資産家パルドです。

マハさんのアート小説には欧米の大富豪が絵のコレクターとして文化人としてたびたび登場し、読者を夢に誘う要素にもなっています。

「ゲルニカ」を狙うのは大戦中はヒトラー、終戦後はスペイン本国やゲルニカ爆撃を受けたバスク地方に発生したテロ集団。

瑤子はこのテロ集団に拉致され一時は生命の危険にさらされますが、ロックフェラーやパルドの尽力で「ゲルニカ」を無事里帰りさせて国連に飾ることができました。

瑤子がバスクのテロ集団に襲われた時、その中のひとりの女性がピカソのハトの絵を持っていたことから、ピカソの別れた愛人ドラ・マールの孫娘だったことが分かります。ちょっと作為的な不自然さを感じ、そこは無かった方がよかったかな・・・とは私の感想です。

スタートから最後までハトの絵を登場させたことは、ピカソとマハさんの思い「平和」を伝えたかったのでしょうか。

MoMAの内部に精通したマハさんの豊富な知識がしなやかでメリハリのあるストーリーになっていて、誰が実在で何が創作か分からなくなり何度も検索、検索、検索。

ピカソは「ゲルニカ」をパリ万博のスペイン館に展示するために速乾性のある工業用ペンキを使いひと月で仕上げました。そのために劣化が進むそうで、貸し出しを禁じた今はソフィア芸術センターに厳重に保管されています。

私もマドリッドでこの絵を見ました。内容は図録で見ていた通りですが、先ず3.5m×7.7mの巨大さに驚き、そしてモノクロのインパクトの強さに衝撃を受けました。

貿易センタービル、MoMA、「ゲルニカ」のあるスペインのソフィア美術館、の3拠点をめぐるストーリーの展開は、その場所を訪れた事があるだけに映像の如く鮮明に映し出され、ドラマのように楽しみました。

先週の『西郷どん』のラストシーンは、隆盛の弟・吉二郎を渡部豪太さんが壮絶な最期で締めくくり、迫真の演技に魅了されました。

この北越戦争の中に「河井継之助」「ガトリング砲」の言葉は出たものの、余りにも素っ気なく通り過ぎたのが消化不良・・・。

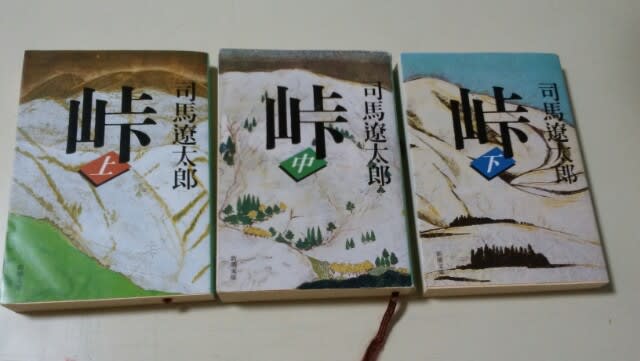

司馬遼太郎『峠』に河井継之助を主人公に変革期の英雄の一生が書かれています。

長岡藩から江戸への学問修業や地方の学者を訪ねて旅を重ねる行動派。藩に戻ってからは重職に就き赤字財政を改革をし、その余剰金で洋式銃を買い求めて富国強兵に努めます。若い頃からすでに封建制度の崩壊を予測しており、先見性と知力は超一流と言われていました。

大政奉還後の北越戦争では、継之助は軍事総督として「局外中立」を構想しますが、新政府は外交の手をさしのべようとはせず改革には血の犠牲がいるとした政略でした。長岡藩は結局参戦に追い込まれ敗戦します。

北越戦争が維新の内乱で最も激烈と言われ、それを引き起こし長岡藩まで潰してしまった人物として、河井継之助は今でも人気がないと「長岡人」から聞いたことがあります。

負ければ賊軍で、その歩いた道のりも後世への功績も消されている人物だからこそ、返って読みたくなる本です。

歴史の中にはこうして名前を消された英雄、英傑が数多くいた事でしょう。

NHK大河『西郷どん』で、イケメンで切れ者を演じる「松田慶喜」はとにかくカッコよすぎ。時々感情的な言動がでてきて、今までの私のイメージとズレて少々戸惑うところもありますが。

司馬遼太郎「最後の将軍」をドラマと同時進行で読み直しました。尊皇、攘夷、開国、倒幕、列強の要素が複雑に絡みあい、撚りあい、反発しあい・・・の流れが整理されてわかりやすくなりました。しかし何回読んでも複雑さは変わりありません。

有能で、多才で、雄弁で、人一倍時勢を見るに敏であった慶喜。最後は都落ちして大阪へ。そして味方の集結した大阪城の兵を見捨てて夜逃げ同然に江戸へ一目散・・・。

時勢の遙か先までを見通し、「狐狸のような巧緻さ」で、あらがうことなく徳川と自分の傷をできるだけ少なくしようと画策した慶喜。薩摩側にもこれ以上の策謀家が揃っていましたが。

慶喜の味方であった松平春嶽でさえ最後は「百の才知があって、ただひとつの胆力もない・・・しょせんは猿芝居になるにすぎない」と慶喜の行動を評しました。

しかし、結果的には、徳川幕府を終わらせ大政奉還を成し遂げ、領地も返上、江戸を無血で明け渡した大仕事は、歴代の将軍にはとてもなし得なかったことでは・・・と。

鎖国を解いた幕末の激動の中で、最後の将軍として出現すべくして出現した特異な才幹を持った慶喜だったと思います。

鎖国といえども、地方からも新しい考えを持つ人々がでてきており、財政的にも、いずれ徳川の世が終わることは必然だったという見方があります。鳥羽伏見の戦い、全国の「士」のはく奪など大きな犠牲はありましたが、やはり自ら進み出た大政奉還は日本の行く末を決めた一番の節目だったと思います。

久留米有馬藩のことを書いた本が素晴らしかったという友人から、帚木蓬生『水神』(上・下巻)を借りました。かなり読み進んだとき、昨秋の浮羽散策中に筑後川の堰から引かれた水路の美しさにひどく感銘を受けたことを思い出し、まさにその水路の話と結びついたのです。

(ちなみに帚木蓬生の名前は、源氏物語の「帚木」「蓬生」からとったものだそうで、この作品は新田次郎文学賞を受賞しています)

これはその「大石堰」を作る5人の庄屋と農民たちの必死の努力と苦悩を描いた小説です。単なる時代小説ではなく、普請奉行、郡奉行、庄屋は実在の人物で、何よりも「大石堰」が筑後川周辺の田畑を潤し豊かで美しい農村地帯になっている厳然たる事実があります。

舞台は生葉郡(朝倉)。滔々と流れる筑後川の傍にありながら台地ゆえにその恵みを受けることが出来ずに、10m下の川面に桶を投げ入れ、水を汲んで引き上げ、それを田畑に流し込む。それを一日中、一年中繰り返す苛酷な仕事を続けるしかありませんでした。

稲は半分も育たず、さらに天災が追い打ちをかけ、疫病が流行・・・。少ない低地にやっとできた米は年貢米に。百姓はわずかに残った畑の雑穀で糊口をしのぎ、ある時は松皮粉、刻んだ藁を臼で挽いた藁餅で飢えをしのぐ過酷な暮らし・・・。それでも年貢が減らされることはありません。

1663年、忍耐の限界に来た5人の庄屋は、幅70間もある筑後川に大堰を作り、水門から水路に水を引き込み田畑を潤し、民の心も潤すという壮大な計画を立ち上げ、藩に堰渠造成の嘆願書を出します。庄屋・助左衛門が数年がかりで調査した精緻な絵図面を添えて。

それが普請奉行・丹羽頼母の心を動かし、藩主の英断を促しました。ただし、費用はすべて5人の庄屋の負担、過失が生じた場合には命に代えるという血判を添えた重たい決意でした。この頃は藩の経済状態も決してよくはなかったのです。

下巻は、この計画に40人の庄屋の合意を得る苦労と苦悩、資金繰りの大変さ、大堰と水門工事、水路づくりの進捗状況が細かく描かれていて、当時の土木技術の素晴らしさに感心しました。

工事の始まりは1664年1月。川幅70間。そこに上流下流から集めたり山から運んだ石を竹の籠に詰めて沈める方法、また船に石を積んで船ごと沈める方法で堰を作っていきます。取り込んだ水を流す水路は幅2間、深さ1間。既存の溝を広げたり、新しく掘り進む作業は長さ7000間。これを冬場の1月から3月までの農閑期にやり遂げるというのが藩からの厳しい条件でした。

この気の遠くなるような大工事をわずか2か月間で完了したというそのエネルギーのすごさ、驚き以外の何物でもありません。

土木機械も緻密な計算法もない時代に、経験と勘、そして1万人を越える農民の労力。ひたすら水を求めてひとつになった心で成し遂げた大工事に心を打たれました。たっぷりと流れる水、水の音は農民にとって明るい未来への原動力となったのです。

庄屋や町人や百姓のくらし、食生活、風俗などの丁寧な記述も興味をひき、当時の日常生活のイメージがふくらみます。武家屋敷の畳の上の生活でなく、農民の衣食住には日本人の原風景として身につまされます。

為政者、町人の成功者を主人公にした本が多い中、これは地方の農村の土に生きる人間の目線で書かれた小説です。角張った漢字の多い歴史小説ではなく、作者の心が見える平易な文体と方言の会話が心を掴むのかも知れません。

気になるのは、先頃読んだ上杉鷹山の本に出てきた18世紀半ばの久留米に関する記事です。過酷な年貢の取り立てに反抗して大規模な百姓一揆があったことが記されていました。処刑者も出たようです。

この大堰の夢のような話から1世紀も後のことですが、土地が潤い収穫が増えても、検見の度に厳しくなる年貢の取り立てがあったのでしょうか......

♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪

帚木蓬生について

1947年生まれ。東大仏文科卒業。TBS勤務。2年後に退職し、九州大学医学部を経て精神科医に。その傍らで執筆活動を続ける。2008年急性骨髄性白血病で半年入院後復帰。

吉川英治文学新人賞、山本周五郎賞、柴田錬三郎賞、小学館児童出版文化賞、日本医療小説大賞、歴史時代作家クラブ作品賞、吉川英治文学賞。