他に、カラヴァッジョ、ティントレットの絵画もあり、カメラOKだったので存分に撮ってきました。

2015年春にオープンして以来、何度も近くまで行きながらついぞ叶う事のなかったOPAM。今回やっと念願がかないました。

OPAMはプリツカー賞を受賞している坂茂氏の事務所の設計になるもので、2015年度のJIA日本建築大賞を受賞して話題を呼びました。噂に違わず斬新な建物でした。

ガラス張りの箱型のデザインは外から中のアトリウムの様子がわかるようになっています。

建物の上部は大分の竹工芸をイメージし、これを地元の杉材を用いて装飾兼建築的な支えとして組み立てられています。

アトリウム「ユーラシアの庭」

アトリウム。大分の歴史を遡り、それにちなんで日蘭のデザイナーの競演という事です。

竹工芸をモチーフにした骨組みの美しい天井。寄木細工のような和のテイストに温もりがあります。

天庭(あまにわ)。空に開かれたOPAMの透明な中庭で「光と風に包まれながら宇宙へ解き放とう」という意図が込められています。

普段美術館に行かない人をいかにに引き寄せるか、美術を楽しみ何度も日常的に足を運んでもらいたい、というテーマが生かされている美術館でした。

肝心の展示室は3階でコレクション展「日常へのまなざし」が開催されていました。

普段見逃しがちな何気ない日常の光景の中に息づく美。それを作家のまなざしで捉えて生き生きと細かく描かれています。遠い昔に見たような、懐かしむような、そして息苦しさも覚えるような、そんな絵でした。

福田平八郎の作品が27点も。地元出身の高山辰夫、田能村竹田、片多徳郎、朝倉文夫、宇治山哲平。春信、広重など等。時間が足りなくて2Fにあるレストランは諦めました。残念でしたが次回に回します。

夕食は娘夫婦と孫たちと会食。大盛りの器が次々に運ばれて見ただけでお腹いっぱい、年齢を感じずにはいられませんでした。確かにもう若い人たちの時代です。がんばれーっ!

大分から別府の宿に帰り着いたのは9時過ぎ。せっかくの温泉ですが疲れて翌朝入ることにしました。

保養所の近くに広大な別府公園がありました。今回初めてこの存在を知りさっそく街歩きに出発。

公園は広大な敷地で、向うにそびえ立つのが鶴見岳。ゲートの中に見えるのが125mのグローバルタワー。風邪気味の夫を宿に残し、ひとりここを散策しながら通り抜け、別府市美術館に行ってきました。

東京都美術館の生みの親である佐藤慶太郎氏が、後年別府に居を構えた時に文化的な物をここにも、と多額の寄付をされ、その基金を元に常設美術館が設立されました。その「常設」の意義を固く守って、近代日本画壇で活躍した作家たちの作品を網羅した密度の高いコレクションです。

佐藤慶太郎の胸像は朝倉文夫制作、肖像画は岡田三郎助制作。玄関ホールで最初に目につきます。

夕方4時近かったせいか入館者は私一人。学芸員さんがわざわざ出てきて丁寧に説明してくださいました。

学芸員さん一押しの福田平八郎《桃》は当館の開館記念として制作されたというだけあって、深く印象に残る優しい絵でした。油彩では表現できない様な桃の質感に思わず手が出そうなほどだし、桃の甘い香りまでもが感じ取れました。

プリンの下のパンフレットの絵が安井曽太郎《桃》です。

日本画・洋画ともに実によく収集されていています。村上華岳、山口華陽、安井曽太郎、小出楢重、小磯良平・・・、文化勲章受章者がずらり。

旅の終わりの日に、「これを見ないと損」とばかりに夫を連れてまた来館しました。今回の旅の大収穫。これだけの逸品揃いなのに入場料は100円!70歳以上は無料!

JR別府駅海側の街並みは商店街。別府は外人観光客の人気度も高いはずですがなんか低調・・・。再開発予定なのかシャッターが下りていたり、移転したりでなかなか昼食にありつけません。

やっと見つけたうなぎ屋さん、古いガラス戸に貼り付けた「国産のうなぎを使っています」の墨字に目が行きました。勇気を持って引き戸を開けると、誠実そうなおばあさんの挨拶を受けて美味しいはずと直感。蒲焼きは少し焦げていましたが、美味しさに夫も供満足でした。

スマホ片手にアジア系観光客のグループが戸惑う様子もなく入ってきました。ウナギは人気なのでしょう、スマホにはちゃんと情報が載っているんですね~。写真入りのメニューをスマホで撮りまくっていました。

おばあさんとどうやってコミュニケーションをとるのか気になっていたら、壁のメニューを指さして指で注文数を示していました。言葉はなくてもボディを使えばわかり合えるのが凄いし微笑ましいです。

海外のお客さんはスマホがあれば怖いものなし、どこにでも行ける、・・・そんな風に受けとれました。

明治維新の後、日本の近代化に貢献した重要な実業家のひとりが大蔵喜八郎。鹿鳴館・帝国ホテルの建設、電力会社の創設など。そして日本・東洋の古美術を収集して大倉集古館を開設しました。

息子でホテル・オークラ創業者の喜七郎も父の後を継ぎ日本画を海外に紹介したり、父子による収集品の価値の高さは世界に認められています。

この膨大なコレクションから優れた名品が100点余り公開されています。屏風絵、巻物など大型の作品が多く見応えがありました。

鎌倉時代の「随身庭騎絵巻」のクロッキーみたいに動きのある絵は今描いたような新鮮さ。若冲「乗興舟」のモノクロの巻物は若冲?と思うほど意表をつくもの。大観「夜桜」は圧巻です。

4Fの特設会場で平戸松浦家伝来の「伊能図」が、没後200年の忠敬の功績を記念して開催されていました。私には地図の作成過程がまだ謎だらけなのです。

測量器具や測量の図の絵巻がありましたが、それでも地図ができるまでの細かい計算など、私にはまだ理解できないほどです。とにかく日本の沿岸部を歩いて地図を作成したことは凄いとしか表現できません。

忠敬の作成した九州ゆかりの地図も公開されてその正確さに驚きました。オークラコレクションと同時に見られたのはラッキーでした。

そうそう、展示のキャプションや説明も老眼鏡の必要はなし、ほんとに久しぶりに裸眼で見ることができました。レーザー光照射は成功!

九国博ヘ行くには太宰府の参道を通り抜けます。その紅葉がひときわ鮮やかでした。

福岡市博物館で8月26日まで開催されています。

春信の活躍期間は10年ほど。その絵も8割が海外に流出し、日本で見るのは難しいとさえいわれているなかで、ボストンから130年ぶりに、150点が日本に里帰りしています。

春信は多色刷り版画(錦絵)の生みの親、華やかな浮世絵の歴史はここから始まったといわれています。私が好きだったのは《夕立》。いきなり降り出した雨に慌てて洗濯物を取り入れようとする女性の姿を描いています。慌てたので右足の下駄が脱げて裏返り、振り返った姿が夕立の力強い線の中で生き生きと描かれています。私の「今日の一枚」です。

春信の浮世絵には仕掛けが施されたものが多数あります。着物に隠された文字を探し出したり、古典の有名な場面を見立てた絵を読み解いたりと、当時の江戸町人の粋で知的好奇心が高い文化がしのばれます。

三大小町、遊女、江戸の日常を描いた絵から、150年も戦のない江戸の暮らしは、ある意味では幸せな時代だったことをしのばせました。

春信亡き後に活躍した勝川春章の絵はさすが洗練されているし、最後の二枚は際立つ歌麿で締めくくられていました。歌麿の美人画は格別です。

この辺りは食事にいつも苦慮します。高級マンションとオフィスビルが建ち並びショッピングやレストランを拒んでいる気がします。そんな中でビルの奥に見つけたお寿司屋さんの1000円ランチです。「10人限り」の文字に惹かれて。

梅雨空とは真逆の爽やかな展覧会が、九州国立博物館で開催されています。

第1次大戦後、ドイツ人、エミール・ゲオルグ・ビュールレは家族と共にスイスに帰化しました。武器商人として巨大な財をなし、わずか20年間に世界でも屈指のプライベート・コレクションを築き上げました。今回は、その中から64点が展示されています。

右の少女は、ルノワールの『イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢』。父のダンヴェール伯爵はユダヤ系の裕福な銀行家で、この時イレーヌは8歳でした。この絵は第2次大戦中はナチスのゲーリングに所有されていましたが、戦後イレーヌに返されました。しかし3年後にビュールレが競売で入手しています。彼はスイスで武器製造会社を経営し、連合軍側にもナチスにも武器を売って巨万の富を築いていました。

絵画史上最強の美少女・・・のもう一つのタイトルは『可愛いイレーヌ』です。聡明で知的で品格のある無垢な少女の眼差しには、どこか来たるべき運命を見つめているような・・・そんな胸騒ぎも覚えます。

実際、長男は第1次大戦で戦死、娘、孫、妹らはアウシュビッツで命を落とし、イレーヌも2度の離婚を経験しました。

この『イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢』は、数年前にチューリッヒに行ったときには見ることはできませんでした。というのは、2008年、この美術館が窃盗団により4点もの印象派の絵を盗まれ、セキュリティの問題ありという事で開館が規制され、条件付きで月1日しか入館が許されていなかったからです。

チューリッヒに行ったのに観ることができなかったその絵が、自分のすぐ近くまでやってきたという事の方が奇跡とも思えます。この絵とモネの睡蓮に限ってカメラOKというおまけ迄ついていたのは何とラッキー!

展覧会は、肖像画、ヨーロッパの都市、19世紀フランス絵画、印象派の風景、人物、セザンヌ、ゴッホ、20世紀初のフランス、モダンアートの9章に分かれ、最後にモネの睡蓮で締めくくられています。

モネの晩年の大作《睡蓮の池、緑の反映》は、ビュールレがモネの息子から直接買ったもので、今回初めてスイスから国外に出たという貴重な作品です。

私が好きだったのはセザンヌの《赤いチョッキの少年》です。やっぱりセザンヌはいいなぁ~。この絵は、窃盗団に盗まれた4点のうちのひとつです。

数年がかりで4作品が無事取り返されて、今回の展覧会ではすべて展示されました。巨匠4人4点の作品の盗難は、ヨーロッパ史上最大の美術品盗難事件といわれました。

2015年には完全に閉館され、20年にはチューリッヒ美術館に移管される事が決定したので、今、世界数カ所を回っているようです。

この博物館らしい常設会場も見逃せません。企画展を見終えて、常設展示をゆっくり見て回るのもまた楽しいものです。

九州国立博物館は、太宰府天満宮の境内から山の斜面を長~いエスカレーターで上ったところにあります。外人観光客はほとんどが天満宮止まりのようで、参道はいろんな言葉が飛び交っています。土産物店の内容も外人観光客向けになっている気がします。

境内の楠の巨木、もこもこと盛り上がる葉、今が一番緑の美しい時です。

私にはまぼろしの屏風図だった等伯の「松林図屏風」が、なんと九州国立博物館にやってきたのです。数年前、九州初上陸と話題をよんだ大分県美での展示を見損なって、もう縁がないものとあきらめていました。

その豪華な展覧会「新・桃山展」が11月26日まで、九州国立博物館で開催されています。

国宝、重文がズラリとあっては、それぞれの作品の前は順番を待つ人が行列なのは当たり前。各章ごとに人の列の隙間を見つけ上手に回ります。

等伯「松林図屏風」、故郷七尾の海の霧に包まれた情景を描いたものだそうです。が、霧は描がれていません。見え隠れする松の墨の濃淡だけでその情景を表す、すごい技だと思います。

近づいて見ると通常の絵筆で描いたとは思えません。線書きの先が細らず直線のままなのです。普通の筆では等伯の心は表せなかったのでしょう。松林図の前だけは人がまばらで、作品を遠巻きに見ています。

さすが皆さんよくご存じで、この朦朧とした空気感は離れて見ないと近くでは感じられないのです。

学生時代に19世紀ターナーの絵が大気を表現しているのに感動しましたが、等伯はそれよりも早く16世紀に描いたのです。余白が多い分だけ、見る人にいろいろな思いを持つ時間を与えてくれます。

数年前、安部龍太郎『等伯』が直木賞を受けました。その中の、聚楽第の秀吉の前で、等伯が松林図を披露する張りつめた場面が忘れられません。

家康も利家もいました。秀吉の「わしは今まで何をしてきたのであろう」とつぶやき、「心ならずも多くの人を死なせてしまいました」と涙を拭う家康・・・。大自然の幽玄を心で描いた絵を前に武将たちをねじ伏せた瞬間です。

もう一つの私の発見は永徳「琴棋書画図襖」、これも国宝。4枚のうち右2枚に描かれた松の木の葉。永徳のいつもの鮮やかな緑のべた塗とは違います。何故か足が動かなくなりました。

何故こうまで足を止めさせるか・・・?

葉は1本1本が描かかれ、それも普通は葉先が細くなるはずなのに、逆に葉先が太くなっています。

発散しようとするエネルギーを逆に内に向かわせようとする、そこに生じる倍化したエネルギーが私の心に飛び込んだのです。心に残る絵になりました。書画しか表しえない表現かもしれません。

もう1枚は「洛外名所図屏風」、作者はわかりません。とにかく清水寺、洛北、洛西あたりの庶民の暮しや景観が細かく描かれていて、ガラス戸の外からはよく見えません。複製でも映像でもいいからゆっくり、じっくりその風俗を楽しめたら、と私の希望です。

立ちっぱなしで3時間、もう1時間で常設展に回ったら閉館5時のアナウンスが。大宰府天満宮と連動しているので、門前町は閉まりかけていました。健康的な町です。

いつ行っても門前町の通りもお土産屋さんも中国人が埋め尽くしています。日本語が恋しくなるくらいです。こうして日本に対する理解が深まるといいなと思っています。

中国人の買い物もスマホが大活躍。梅が枝餅の店で、ピッ、ピッ、ピッとスマホを入力すると日本語に変換され「中に何が入っていますか?」の文字が出てきました。店員さんがそれを見て「ああ、あんこです」。「何個いりますか?」に対し、商品の個数と金額を書いた表で指さしします。決済もスマホの数クリックで終了。日本人の買い物と同じスピード、というよりおつりが要らない分早いかもしれません。日本人の買い物の仕方の方が遅れているような・・・。

この九州国立博物館の建設に関しては、箱モノに対する賛否両論がかしましく話題になりました。しかしオープンしてみれば、主たる収蔵品も少ないのに、美術館運営は見事に人の心を惹き付けて毎回盛況です。

右手の山はガラスに映った山で、違和感なく繋がって見えます。設計者の自然を取り込んだ見事な意匠が心憎いばかりです。

野菜と果物を緻密に組み合わせた奇怪な絵。豊穣の秋にもぴったりの絵です。この「驚異の世界展」が福岡市博物館で開催されています。

今回の目玉は《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世像》です。

左が神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ2世の肖像画、右が野菜と果物と花でルドルフ2世の顔に見立てた合成人面像です。作者はアルチンボルド。

ウェルトゥムヌスとはめぐる季節を司る植物の神。季節の移ろいという変身能力で、ウェルトゥムヌスがルドルフに姿を変えた瞬間を寓意をちりばめて描いています。

ルドルフ2世は、ハプスブルグ家きっての変わり者、奇人として評価は高くなかったようですが、近年「奇人ながらも当時最高の知性を備えた教養人」と評価が真逆になっているようです。

新世界からの珍奇なものばかりでなく、確かな審美眼で集めた絵画、工芸品、天文学者ケプラーを庇護し、錬金術、魔術などに夢中になり、それが後世の博物学への先駆になったようです。

ハプスブルグの歴史を書いた本を何冊か読みましたが、血族結婚を繰り返し他を排したために、異様なほどに血を凝縮させて結局は自滅の道をたどりました。それでも650年続いたという事は江戸時代の2倍以上です。

その歴史も面白く、オーストリアもチェコもハンガリーも領土だった事で、その地の旅行もまた面白く味わい深いものがあります。

途中、学芸員さんのギャラリーガイドもあり、立ちっぱなしで4時間以上もかかってしまいました。初秋の戸外はすでに薄暗く・・・。

夕食はイタリアンで美味しくいただきました。

最後の写真は夫の合成人面像です。美術館の体験コーナーで、額縁の前に立つとその人物を野菜や果物で合成した像が出来上がります。雰囲気が似ているのでビックリ!アルチンボルドもビックリでしょう。

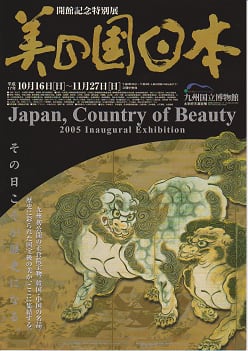

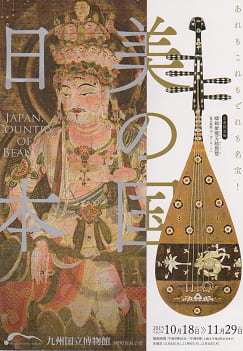

九州国立博物館がこの秋に開館十周年を迎えました。今、開館当時と同じ「美の国日本」のタイトルで特別展が開催されています。

(平成17年 開館当時のパンフレット) (平成27年 開館10周年パンフレット)

開館時のパンフレットは、永徳の唐獅子の力強さや金文字のエネルギーからも感じ取れるように、一歩踏み出す強い意志が感じられます。そして開館7年後の2012年には入館者1000万人を達成しました。元旦も開館するほど常設展も企画展も意欲的に展開されています。そんな自信にあふれた10周年特別展でした。

今回は、縄文~鎌倉までの至宝を展示して、日本と東アジアの交流史の中から日本の美の形成をみるものです。さらに蝦夷と琉球にも目を向けているところが新鮮です。 左は教科書でもお馴染みの「螺鈿紫檀五弦琵琶」です。「五弦琵琶」としては唯一世界に現存するものだそうです。正倉院でもめったに公開しない宝物を貸し出してくれたことに驚いています。この螺鈿細工の技術は8世紀の日本では見られない高度な技術だとか。

左は教科書でもお馴染みの「螺鈿紫檀五弦琵琶」です。「五弦琵琶」としては唯一世界に現存するものだそうです。正倉院でもめったに公開しない宝物を貸し出してくれたことに驚いています。この螺鈿細工の技術は8世紀の日本では見られない高度な技術だとか。

光の加減で螺鈿模様の表情が様々に変化するのでため息が漏れます。その美しさに魅入って足が止まると「止まらないで下さい。進んで下さい」と係員が飛んできます。

「行列をつくり歩きながら見る」は、確かミロのヴィーナスが日本初公開の時からではないかしら?それ以来、話題作品の展示には大行列が恒例になりました。

8世紀の琵琶は欠損することもなくはるばるとシルクロードを渡って中国へ、中国から日本へもたらされました。当然「国宝」だと思い込んでいたのがノーマークとは腑に落ちません。家に帰って調べてみると、宮内庁管理の文化財は、国宝や重要文化財などの指定対象とはならないそうです。

とにかく『あれもこれもどれも名宝!』でした。特に先の曜変天目茶碗と螺鈿紫檀五弦琵琶を見られたことがこの秋の大収穫でした。

♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:♪:;;;:

常設展示室に、九国博所蔵の「油滴天目茶碗」が展示されています。曜変天目茶碗ほどではありませんが、静謐な趣の重要文化財です。