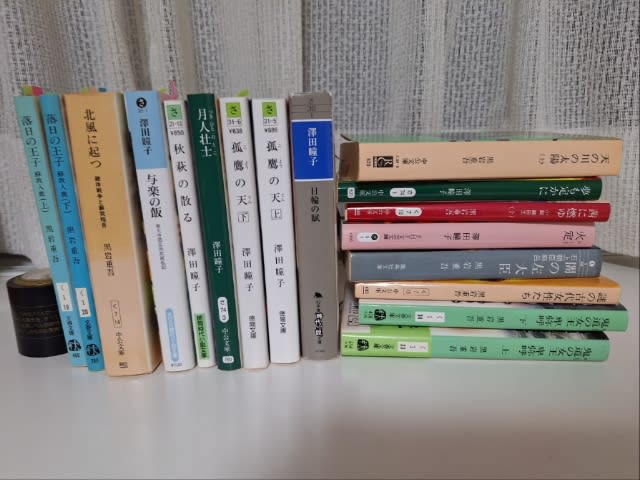

この4か月の間に、古代飛鳥の地とその歴史にすっかり虜になりました。著者を黒岩重吾と澤田瞳子に絞ったのは、読みながらしっくり馴染んだこともあります。

・『北風に起つ』(上・下)黒岩重吾 中公文庫

継体天皇と蘇我稲目。大王位をめぐっての知略が繰り広げられます。筑紫磐井の登場が大和政権を確立していくことにつながります。

継体天皇と蘇我稲目。大王位をめぐっての知略が繰り広げられます。筑紫磐井の登場が大和政権を確立していくことにつながります。

・『落日の王子』(上・下)黒岩重吾 文春文庫

蘇我蝦夷・入鹿父子の交流と滅亡。物語は640年から始まります。

蘇我蝦夷・入鹿父子の交流と滅亡。物語は640年から始まります。

・『天の川の太陽』(上・下)黒岩重吾 中公文庫

天智天皇と弟・大海人皇子を中心に古代最大の壬申の乱の全貌を描きます。巻末の地図で壬申の乱の足取りと日付がわかります。

天智天皇と弟・大海人皇子を中心に古代最大の壬申の乱の全貌を描きます。巻末の地図で壬申の乱の足取りと日付がわかります。

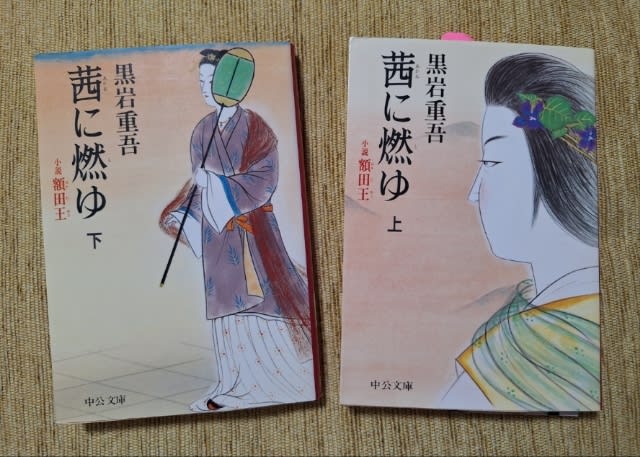

・『茜に燃ゆ』(上・下)黒岩重吾 中公文庫

副題が「小説額田王」。額田を中心に中大兄皇子と大海人皇子の人物像を浮き彫りにしていきます。緊張する東アジアの政情も絡めて、壬申の乱に向かう中、天智天皇は大海人皇子から強引に額田王を奪い取ります。

副題が「小説額田王」。額田を中心に中大兄皇子と大海人皇子の人物像を浮き彫りにしていきます。緊張する東アジアの政情も絡めて、壬申の乱に向かう中、天智天皇は大海人皇子から強引に額田王を奪い取ります。

・『闇の左大臣』 黒岩重吾 集英社文庫

下級役人だった物部連麻呂は持統・元明天皇時代に左大臣に上り詰めます。

下級役人だった物部連麻呂は持統・元明天皇時代に左大臣に上り詰めます。

・『謎の古代女性たち』黒岩重吾 中公文庫

卑弥呼、仁徳の皇后磐之媛、雄略天皇の3人の王妃。歴史と神話に登場する女性から古代社会の姿を浮かび上がらせます。

卑弥呼、仁徳の皇后磐之媛、雄略天皇の3人の王妃。歴史と神話に登場する女性から古代社会の姿を浮かび上がらせます。

・『日輪の賦』澤田瞳子 幻冬舎文庫

女王讃良(持統天皇)は強力な中央集権国家づくりに邁進。それに反発する王族、豪族の謀略を描きます。

女王讃良(持統天皇)は強力な中央集権国家づくりに邁進。それに反発する王族、豪族の謀略を描きます。

・『孤鷹の天』(上・下)澤田瞳子 徳間文庫

仏教推進派の安倍上皇(孝謙天皇)は権力で儒教推進派を押さえます。

仏教推進派の安倍上皇(孝謙天皇)は権力で儒教推進派を押さえます。

・『月人壮士』澤田瞳子 中公文庫

聖武天皇、中臣継麻呂、道鏡の複雑に絡み合う人間模様です。

聖武天皇、中臣継麻呂、道鏡の複雑に絡み合う人間模様です。

・『秋萩の散る』澤田瞳子 徳間文庫

孝謙天皇に寵愛され、天皇の死後は下野国で別当になった道鏡の生き様。

孝謙天皇に寵愛され、天皇の死後は下野国で別当になった道鏡の生き様。

・『火定』澤田瞳子 PHP文芸文庫

藤原氏が設立した施薬院と、天然痘蔓延のパンデミック小説。

藤原氏が設立した施薬院と、天然痘蔓延のパンデミック小説。

・『夢も定かに』澤田瞳子 中公文庫

平城京を陰で支えた女官たちの物語。

平城京を陰で支えた女官たちの物語。

・『与楽の飯』澤田瞳子 光文社文庫

東大寺造仏所炊屋私記。食を通して造仏に携わる人々の息遣いを描きます。

東大寺造仏所炊屋私記。食を通して造仏に携わる人々の息遣いを描きます。

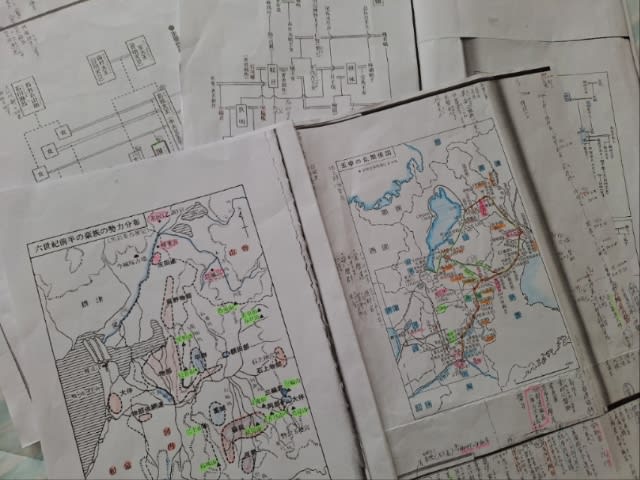

黒岩・澤田の両方共に巻末に丁寧な地図と人物関係図が挿入されており、それを拡大コピーして使っています。これが小説の内容理解を広げてくれ、読む者のロマンを掻き立てます。

黒岩さんは、資料の少ないこの時代を魏や唐の古文書からひも解き、古代史研究に基づいた歴史認識、「記紀」の解釈をしながら、小説家としてのロマンへの豊かな肉付けをして、それが著者を満足させるのでしょう。

794年に平安京に移るまで、この大和で壮大な歴史がうごめき、「倭」から「日本」へと移っていく過程が実感できました。

今読んでいる黒岩重吾『天風の彩王』は中臣史(なかとみのふひと)、のちに藤原不比等になった人物が主人公です。続く本はまだまだ沢山控えており、読む時間を確保するという楽しみもあります。