お気楽三昧でグダグダ過ごしたゴールデン・ウイークも今日で終わり、明日からまた早起きして仕事に行かなければならない。もう気分はブルーそのものだ。ということで今日はそんなムードを反映してミシェル・サダビィの「ブルー・サンセット」でいこう。

サダビィはカリブ海の西インド諸島にあるフランス領、マルティニーク島出身で、活動の中心をパリにおいている黒人ピアニスト。1970年代に仏デブス・レーベルから数枚のリーダー作を出し、CD時代に入ってからも日本のDIWレーベルなどから何枚ものCDをリリースしているが、彼の最高傑作と言えばやはり1970年にリリースした2枚、「ナイト・キャップ」とこの「ブルー・サンセット」に尽きるだろう。

彼の一番の魅力はピアノのプレイ云々以前にそのオリジナル曲にある。ジャズ・ミュージシャンの書くオリジナル曲と言うのは大抵の場合、器楽的というか、まず第一に演奏ありきといった感じの無機的な、分かりにくいものが多いのだが、この人の作る曲は違う。日本人好みのマイナー・チューンが多く、それが聴く者の胸を締め付けるのだ。私は彼をベニー・ゴルソンやナット・アダレイと同じく、数少ないジャズの名作曲家だと思っている。

このアルバムの魅力は何と言ってもタイトル曲①「ブルー・サンセット」に尽きるだろう。 “哀愁のピアノトリオ” なんていう副題が似合いそうな極め付きのマイナー・チューンで、フランス系の黒人という彼のルーツのせいか、独特の間が醸し出す不思議な哀感が胸に迫ってくるのだ。彼のタッチはピアニスティックな美しさを持っており、前半部は一聴白人ピアノ風にシングルトーンでやるせなくも美しい旋律を奏でながらも、その一方でブルージーなフレーズを繰り返しながら徐々に盛り上げていき、臨界点に達したところで一気にブロック・コードの連打でたたみかけ、ラストで又何事もなかったかのように淡々としたテーマに戻るという、実に心憎い構成になっている。低~く伸びるベースも気持ち良く、プレスティッジの「レイ・ブライアント・トリオ」あたりが好きな人は絶対にハマること間違いなしの、哀愁舞い散るスーパー・ウルトラ・キラー・チューン(笑)だ。

タイトル曲以外も聴き応え十分で、ヨーロッパ臭さを感じさせないグルーヴィーなプレイがたまらない②「オールウェイズ・ルーム・フォー・ワン・モア」(←コレ名曲!)、カリブ直系のファンキーなプレイが面白い③「エンプティ・ルーム」、弾むようにスイングするサダビィにウキウキさせられる④「ウエンディ」、スロー・バラッドを切々と弾き切る⑤「ラメント・フォー・ビリー」、一転ジャズ・ボッサのリズムに乗って気持ち良さそうにスイングする⑥「カム・フロム・ノーウェア」と、サダビィの魅力がギュッと凝縮されたような1枚に仕上がっている。

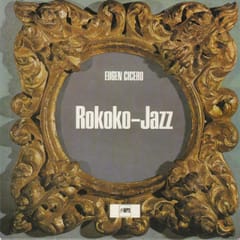

尚、このアルバムは写真のゴールド・カヴァーが 1st プレスで海外オークションでも滅多に出てこない激レア盤(デブス・レーベルやから “金パロ” ならぬ “金デブ” やね...笑)なのだが、LP1枚に $900 も出す気などサラサラない私は、ボートラとして同時期のアルバム「コン・アルマ」を1枚丸ごと追加収録した超お徳用日本盤CD で聴いている。アナログLPでよく見かけるジャケ違いの青文字タイトル盤は 2nd プレスで、センター・ラベルがAB面逆に貼ってあるというエエ加減な作り(私の所有している1枚だけでなく全ての盤がそうらしい...)なのだが、タイトル曲①が CD に入っているの(5:35)とは完全な別テイク(4:26)なので要注意。私はより洗練された感じがする CD ヴァージョンの方を愛聴している。

ブルー・サンセット

サダビィはカリブ海の西インド諸島にあるフランス領、マルティニーク島出身で、活動の中心をパリにおいている黒人ピアニスト。1970年代に仏デブス・レーベルから数枚のリーダー作を出し、CD時代に入ってからも日本のDIWレーベルなどから何枚ものCDをリリースしているが、彼の最高傑作と言えばやはり1970年にリリースした2枚、「ナイト・キャップ」とこの「ブルー・サンセット」に尽きるだろう。

彼の一番の魅力はピアノのプレイ云々以前にそのオリジナル曲にある。ジャズ・ミュージシャンの書くオリジナル曲と言うのは大抵の場合、器楽的というか、まず第一に演奏ありきといった感じの無機的な、分かりにくいものが多いのだが、この人の作る曲は違う。日本人好みのマイナー・チューンが多く、それが聴く者の胸を締め付けるのだ。私は彼をベニー・ゴルソンやナット・アダレイと同じく、数少ないジャズの名作曲家だと思っている。

このアルバムの魅力は何と言ってもタイトル曲①「ブルー・サンセット」に尽きるだろう。 “哀愁のピアノトリオ” なんていう副題が似合いそうな極め付きのマイナー・チューンで、フランス系の黒人という彼のルーツのせいか、独特の間が醸し出す不思議な哀感が胸に迫ってくるのだ。彼のタッチはピアニスティックな美しさを持っており、前半部は一聴白人ピアノ風にシングルトーンでやるせなくも美しい旋律を奏でながらも、その一方でブルージーなフレーズを繰り返しながら徐々に盛り上げていき、臨界点に達したところで一気にブロック・コードの連打でたたみかけ、ラストで又何事もなかったかのように淡々としたテーマに戻るという、実に心憎い構成になっている。低~く伸びるベースも気持ち良く、プレスティッジの「レイ・ブライアント・トリオ」あたりが好きな人は絶対にハマること間違いなしの、哀愁舞い散るスーパー・ウルトラ・キラー・チューン(笑)だ。

タイトル曲以外も聴き応え十分で、ヨーロッパ臭さを感じさせないグルーヴィーなプレイがたまらない②「オールウェイズ・ルーム・フォー・ワン・モア」(←コレ名曲!)、カリブ直系のファンキーなプレイが面白い③「エンプティ・ルーム」、弾むようにスイングするサダビィにウキウキさせられる④「ウエンディ」、スロー・バラッドを切々と弾き切る⑤「ラメント・フォー・ビリー」、一転ジャズ・ボッサのリズムに乗って気持ち良さそうにスイングする⑥「カム・フロム・ノーウェア」と、サダビィの魅力がギュッと凝縮されたような1枚に仕上がっている。

尚、このアルバムは写真のゴールド・カヴァーが 1st プレスで海外オークションでも滅多に出てこない激レア盤(デブス・レーベルやから “金パロ” ならぬ “金デブ” やね...笑)なのだが、LP1枚に $900 も出す気などサラサラない私は、ボートラとして同時期のアルバム「コン・アルマ」を1枚丸ごと追加収録した超お徳用日本盤CD で聴いている。アナログLPでよく見かけるジャケ違いの青文字タイトル盤は 2nd プレスで、センター・ラベルがAB面逆に貼ってあるというエエ加減な作り(私の所有している1枚だけでなく全ての盤がそうらしい...)なのだが、タイトル曲①が CD に入っているの(5:35)とは完全な別テイク(4:26)なので要注意。私はより洗練された感じがする CD ヴァージョンの方を愛聴している。

ブルー・サンセット