“オーディオ” という言葉は iPodや音楽ダウンロードが主流になりつつある今のご時世では死語に近いかもしれない。しかしケータイ電話で音楽を聴いている高校生とかを街で見かけると正直、世も末やなぁと思ってしまう。私は1曲でも多く自分の趣味嗜好に合った音楽を見つけることが生き甲斐なのだが、貧相な音では折角の名曲名演を存分に愉しむことが出来ない。要するに少しでも良い音で聴きたいのだ。特に通電していないアコースティックなサウンドが主体になるジャズにおいては音の良し悪しが非常に重要で、同じ音源であっても再生環境によって名演に聞こえたり駄演に聞こえたりするものだ。具体的に言うとベースがギリギリと軋み、ブラッシュがシャッシャッと瀟洒な音をたて、テナーがスススと深~い音を出し、ピアノがコロコロ転がるようにスイングしなければいけない。

私は10年ほど前に行ったオーディオ・ショーで最新の大型スピーカーを聴いて衝撃を受け、それまでそれなりに満足して聴いていたケンウッドのヨンキュッパ・スピーカーからのグレードアップを真剣に考え始めた。ちょうどその頃ジャズにハマリ出していた私は大胆にも “真空管アンプ+超大型スピーカー” を購入しようとヴィンテージ・オーディオの名店 “オーディオ南海西田辺店” へと出かけて行った。

店内に入ると巨大なスピーカーが所狭しと並べられていた。EMT、ガラードのアナログプレイヤーにマッキンのアンプなんかもゴロゴロしており、まるでクラシック・オーディオショーのようだった。内心ビビリながら店主の尾崎さんに「デカいスピーカーと真空管アンプが欲しい」「ECM系の透明感溢れるキレイキレイな音ではなく、50年代ブルーノート系のガツンとくるヤクザな音でジャズを聴きたい」「特にベースとブラッシュの音を愉しみたい」とこちらの希望を告げると、何通りかの組み合わせで音を聴かせて下さるという。そこで私は持参した試聴用リファレンス盤を何枚かかけていただいたのだが、その中でそれぞれの組み合わせの特徴を最もリアルに暴き出したのがこのコンテンポラリー・レーベル屈指の名盤「アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション」だった。

50年代ジャズ・レーベルといえばブルーノートが有名だが、ルディー・ヴァン・ゲルダーの録った迫力満点のいわゆる “ブルーノート・サウンド” は聴いている分には面白くても、実際の生の楽器の音とは程遠い “作られた音” だった。それに対し、西海岸のコンテンポラリー・レーベルのロイ・デュナンの録る音は楽器のディテイルの鮮明さやナチュラルな音場感を重視し、私の知る限り最も自然な楽器の音色を円盤に封じ込めていた。

そのコンテンポラリー・レーベルの中でも一二を争うこのアルバムは、ウエスト・コースト・ジャズの№1アルト奏者であるアート・ペッパーが、イースト・コーストで当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったマイルス・デイビス・クインテットの “ザ・リズム・セクション”(唯一無比の、という意味を込めた敬称として定冠詞 the を付けてこう呼ばれた)と共演したレコードで、ペッパーのプレイはバックの3人の素晴らしいプレイに触発されて、他ではあまり聞かれないほどハードな一面をのぞかせながら、インプロヴァイザーとしての凄味を見せつけている。

そんな火花散る他流試合セッションの模様を最もスリリングに描写したのが「マッキントッシュ240+アルテック・ヴァレンシア」の組み合わせだった。それまで奥のほうに引っ込んでいたペッパーが前へ出てきたのだ。マイルスのリズム隊と闘うペッパーが左側に “立って” いた。これは凄い!!! さすがは60年代ジャズ喫茶で活躍した銘機である。マッキン240が巨大な38cmウーファーを楽々と動かし、チェンバースのベースが活き活きと躍動している。中高音域を受け持つホーンも抜群で、フィリー・ジョーのシンバルがカツン!と気持のいい音をたてる。ペッパーのアルトも実に柔らかい音で、それまで何百回聴いたかわからないくらい耳ダコのはずの演奏に聴き惚れてしまった。その後も何枚かリファレンス盤をかけてもらったのだが、このペッパー盤を聴いた段階で「マッキン+ヴァレンシア」の買いを決めたようなものだった。

内容に関しては “粋でカッコイイ” 演奏のアメアラレで、ジャズ初心者が聴いてもベテランが聴いても愉しめると思う。①「ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ」のイントロでガーランドのピアノにフィリー・ジョーのドラムがリズムを刻むところからもう鳥肌モノだ。ヴォーカルではヘレン・メリル、インストではこのペッパー盤がこの曲の決定的名演だろう。このアルバムは①が素晴らしすぎるので他の曲があまり話題に上らず不憫この上ないのだが、ミディアムで気持ち良くスイングする②「レッド・ペッパー・ブルース」、ペッパーの繊細なプレイに瞠目の③「イマジネーション」、フィリー・ジョーのブラッシュ・ワークがカッコ良すぎてクラクラする④「ワルツ・ミー・ブルース」、アップテンポで吹きまくるペッパーの十八番⑤「ストレート・ライフ」、チェンバースのベースが唸りをあげて爆走する⑥「ジャズ・ミー・ブルース」、煽りまくるフィリー・ジョーのドラミングに乗ってペッパーが舞う⑦「ティン・ティン・デオ」、イントロを聴いているとまるで「クッキン」を聴いているかのような錯覚に陥ってしまう⑧「スター・アイズ」、平凡なテーマと非凡なアドリブの対比の妙が見事な⑨「バークス・ワークス」と、どれもこれも素晴らしい演奏だ。

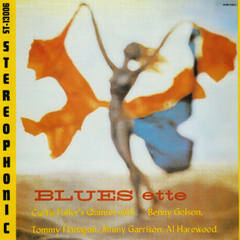

尚、このLPのオリジナル盤はモノラルよりもステレオ(ジャケットにデカデカとSTEREOの文字が踊ってるS-7018)の方が断然音が良い。アナログ・プロダクションズから再発された重量盤もエエ音しとったし、このアルバムは “音良し内容良しジャケット良し” と三拍子揃ったモダン・ジャズの大名盤だと思う。

Art Pepper-You'd Be So Nice to Come Home To

私は10年ほど前に行ったオーディオ・ショーで最新の大型スピーカーを聴いて衝撃を受け、それまでそれなりに満足して聴いていたケンウッドのヨンキュッパ・スピーカーからのグレードアップを真剣に考え始めた。ちょうどその頃ジャズにハマリ出していた私は大胆にも “真空管アンプ+超大型スピーカー” を購入しようとヴィンテージ・オーディオの名店 “オーディオ南海西田辺店” へと出かけて行った。

店内に入ると巨大なスピーカーが所狭しと並べられていた。EMT、ガラードのアナログプレイヤーにマッキンのアンプなんかもゴロゴロしており、まるでクラシック・オーディオショーのようだった。内心ビビリながら店主の尾崎さんに「デカいスピーカーと真空管アンプが欲しい」「ECM系の透明感溢れるキレイキレイな音ではなく、50年代ブルーノート系のガツンとくるヤクザな音でジャズを聴きたい」「特にベースとブラッシュの音を愉しみたい」とこちらの希望を告げると、何通りかの組み合わせで音を聴かせて下さるという。そこで私は持参した試聴用リファレンス盤を何枚かかけていただいたのだが、その中でそれぞれの組み合わせの特徴を最もリアルに暴き出したのがこのコンテンポラリー・レーベル屈指の名盤「アート・ペッパー・ミーツ・ザ・リズム・セクション」だった。

50年代ジャズ・レーベルといえばブルーノートが有名だが、ルディー・ヴァン・ゲルダーの録った迫力満点のいわゆる “ブルーノート・サウンド” は聴いている分には面白くても、実際の生の楽器の音とは程遠い “作られた音” だった。それに対し、西海岸のコンテンポラリー・レーベルのロイ・デュナンの録る音は楽器のディテイルの鮮明さやナチュラルな音場感を重視し、私の知る限り最も自然な楽器の音色を円盤に封じ込めていた。

そのコンテンポラリー・レーベルの中でも一二を争うこのアルバムは、ウエスト・コースト・ジャズの№1アルト奏者であるアート・ペッパーが、イースト・コーストで当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったマイルス・デイビス・クインテットの “ザ・リズム・セクション”(唯一無比の、という意味を込めた敬称として定冠詞 the を付けてこう呼ばれた)と共演したレコードで、ペッパーのプレイはバックの3人の素晴らしいプレイに触発されて、他ではあまり聞かれないほどハードな一面をのぞかせながら、インプロヴァイザーとしての凄味を見せつけている。

そんな火花散る他流試合セッションの模様を最もスリリングに描写したのが「マッキントッシュ240+アルテック・ヴァレンシア」の組み合わせだった。それまで奥のほうに引っ込んでいたペッパーが前へ出てきたのだ。マイルスのリズム隊と闘うペッパーが左側に “立って” いた。これは凄い!!! さすがは60年代ジャズ喫茶で活躍した銘機である。マッキン240が巨大な38cmウーファーを楽々と動かし、チェンバースのベースが活き活きと躍動している。中高音域を受け持つホーンも抜群で、フィリー・ジョーのシンバルがカツン!と気持のいい音をたてる。ペッパーのアルトも実に柔らかい音で、それまで何百回聴いたかわからないくらい耳ダコのはずの演奏に聴き惚れてしまった。その後も何枚かリファレンス盤をかけてもらったのだが、このペッパー盤を聴いた段階で「マッキン+ヴァレンシア」の買いを決めたようなものだった。

内容に関しては “粋でカッコイイ” 演奏のアメアラレで、ジャズ初心者が聴いてもベテランが聴いても愉しめると思う。①「ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ」のイントロでガーランドのピアノにフィリー・ジョーのドラムがリズムを刻むところからもう鳥肌モノだ。ヴォーカルではヘレン・メリル、インストではこのペッパー盤がこの曲の決定的名演だろう。このアルバムは①が素晴らしすぎるので他の曲があまり話題に上らず不憫この上ないのだが、ミディアムで気持ち良くスイングする②「レッド・ペッパー・ブルース」、ペッパーの繊細なプレイに瞠目の③「イマジネーション」、フィリー・ジョーのブラッシュ・ワークがカッコ良すぎてクラクラする④「ワルツ・ミー・ブルース」、アップテンポで吹きまくるペッパーの十八番⑤「ストレート・ライフ」、チェンバースのベースが唸りをあげて爆走する⑥「ジャズ・ミー・ブルース」、煽りまくるフィリー・ジョーのドラミングに乗ってペッパーが舞う⑦「ティン・ティン・デオ」、イントロを聴いているとまるで「クッキン」を聴いているかのような錯覚に陥ってしまう⑧「スター・アイズ」、平凡なテーマと非凡なアドリブの対比の妙が見事な⑨「バークス・ワークス」と、どれもこれも素晴らしい演奏だ。

尚、このLPのオリジナル盤はモノラルよりもステレオ(ジャケットにデカデカとSTEREOの文字が踊ってるS-7018)の方が断然音が良い。アナログ・プロダクションズから再発された重量盤もエエ音しとったし、このアルバムは “音良し内容良しジャケット良し” と三拍子揃ったモダン・ジャズの大名盤だと思う。

Art Pepper-You'd Be So Nice to Come Home To