先日久しぶりに901さんと電話で話した。この方はジャズにめちゃくちゃ詳しいだけでなく、ボサノヴァからマヌーシュ・スウィング、エレキ・インストにイエイエと、実に幅広いジャンルの音楽に精通されており、私にとっては大切な音楽仲間、いや、師匠と言える存在なのだ。

昔、月1回のペースでレコードを持ち寄ってオフ会を開いて集まっていた頃は色々とお話しを聞けて、その度に901さんの体験談にインスパイアされ、コレクターとして大いに成長させていただいた。今から15年ほど前にビートルズのイエロー・パーロフォン盤の存在を教えていただき(←それまではCDで聴いてた...)ビートルズのオリジナル盤蒐集のきっかけを作って下さったのが他ならぬ901さんだし、フランス・ギャルやスプートニクスなどを教えて下さったのも901さん。今の私にとっては足を向けて寝られない、大恩ある方なのだ。

そんな901さんに“最近どうですか?”と尋ねると、今はヤフオクで信頼できる2、3のセラーに絞ってレコードを買っているとのこと。中でも “〇ン○ー○キ○グ” というセラーの在庫が凄いとのことで、今もジャンゴ・ラインハルトの仏Swingの10インチとか、めちゃくちゃ珍しいレコードが一杯出品されてるのでウォッチしているという。

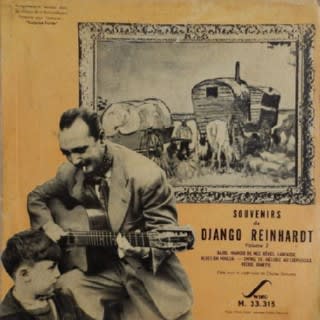

ジャンゴの仏Swing 10インチと言えば、マヌーシュ・コレクター垂涎の激レア盤で、私もVol.1とVol.3は何とか手に入れたがVol.2 だけがどうしても手に入らず、とりあえず英Vogue盤でお茶を濁しているのが現状なのだが、901さんと電話しながらパソコンを開いて出品リストを確認すると、出ているのはラッキーなことに私が持っていないVol.2ではないか! 私がその旨を901さんに言うと“じゃあshiotchさん、それいってよ。僕はウォッチしてshiotchさんの戦いぶりを見せてもらうわ。” と仰ったので、“わかりました。5,000円つけてでも獲りますわ!” と言って電話を切った。因みに開始価格は500円で、その時点ではノー・ビッド。私は内心“今時ジャンゴなんてどうせ人気ないんやろな... 誰も来んかったら500円で激レア盤が手に入るわ... しめしめ(^.^)” と内心ウキウキワクワクしながらビッド〆切の月曜を待った。

このセラーは他にもレア盤をいっぱい出してそうだしLPなら送料が1~10枚まで800円とのことだったので、〆切を待つ間に“出品者の他のオークション” も見てみようと思い覗いてみたところ、ジャズ以外にもロック、R&B、クラシック、映画音楽、ワールドミュージック、邦楽、レゲエ、ブルース、アニメからゲーム音楽に至るまで、ありとあらゆるジャンルのLPやCDが3,500枚以上出ており、全部チェックするのはさすがにしんどい。幸いなことに「商品カテゴリ」というのがあったので、私は「ジャズ」「ロック・ポップス」「ジャパニーズ」「廃盤レコード」の4項目に絞って見てみることにした。

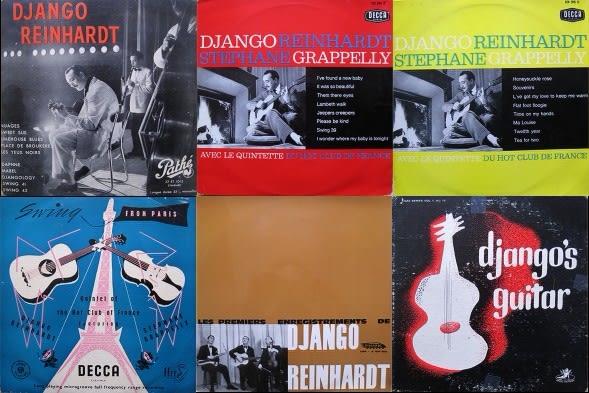

圧倒的に数が多いのはやっぱりジャズで、それもマニア垂涎のレア盤が目白押し。ジャンゴはもちろんのこと、テディ・ウィルソンやチャーリー・パーカーの10インチやら見たこともないヘレン・メリルの「イン・トウキョウ」のオリジ盤など、欲しい盤がいっぱい出ている。「ロック・ポップス」はさすがに私が探しているビートルズのノルウェー盤とかアイルランド盤は出ておらず(←出るかそんなもん!)たいしたことはなかったが、「ジャパニーズ」を見てビックリ(・o・) CDしか存在しないと思っていたB'zのアルバムがアナログ・レコードで出ているではないか! 何年か前に “B'zってアナログのLP出てへんのかな?” と思いついて色々調べたことがあったのだが、その時は何も出てなかったはず... “一体いつの間に?” と思って調べてみたら、2年前に数量限定でひっそりと(?)発売されたらしい。今では既に何タイトルかは売り切れて廃盤になっているとのことで、これはえらいこっちゃである。

その時点でジャズが7枚でB'zが2枚と、私は欲しい盤がありすぎてワケが分からなくなってきたので、狙っている盤を一覧表にして優先順位と最大ビッド金額を決め、的を絞って本格的に臨戦態勢に入った。これほどの緊張感は久しぶりだ。

そしていよいよ運命の月曜日、当然仕事どころではなく、30分おきぐらいにウォッチリストを見て値動きをチェック。転勤が決まって以降、今の職場での勤務は消化試合みたいなモンなので怖いものはない(笑) 午後に入るとジャンゴに3ビッド入って1,600円になっているし、他のレコードも値段がジリジリと吊り上り、既にヘレン・メリルとB'zは10,000円を超えている。締め切り時間帯は晩の10時台に集中しているのでそれまで気が気ではない。

家に帰ってからは「スター・ウォーズ」のDVDを観て気を紛らわせて時間を潰し、いよいよ勝負の時が迫ってきた。どの盤も既にかなり値が上がっており、ウォッチ・リストの盤を全部獲るのは到底不可能だ。私は泣く泣く9枚中の4枚を諦め、残りの5枚に注力することにした。内訳は “先鋒:ジャンゴ・ラインハルト Swing盤、次鋒:テディ・ウィルソン Dial盤、中堅:B'z 4枚組、副将:B'z 2枚組、大将:ヘレン・メリル” という布陣である。この内から果たして何枚獲れるのだろうか? (つづく)

昔、月1回のペースでレコードを持ち寄ってオフ会を開いて集まっていた頃は色々とお話しを聞けて、その度に901さんの体験談にインスパイアされ、コレクターとして大いに成長させていただいた。今から15年ほど前にビートルズのイエロー・パーロフォン盤の存在を教えていただき(←それまではCDで聴いてた...)ビートルズのオリジナル盤蒐集のきっかけを作って下さったのが他ならぬ901さんだし、フランス・ギャルやスプートニクスなどを教えて下さったのも901さん。今の私にとっては足を向けて寝られない、大恩ある方なのだ。

そんな901さんに“最近どうですか?”と尋ねると、今はヤフオクで信頼できる2、3のセラーに絞ってレコードを買っているとのこと。中でも “〇ン○ー○キ○グ” というセラーの在庫が凄いとのことで、今もジャンゴ・ラインハルトの仏Swingの10インチとか、めちゃくちゃ珍しいレコードが一杯出品されてるのでウォッチしているという。

ジャンゴの仏Swing 10インチと言えば、マヌーシュ・コレクター垂涎の激レア盤で、私もVol.1とVol.3は何とか手に入れたがVol.2 だけがどうしても手に入らず、とりあえず英Vogue盤でお茶を濁しているのが現状なのだが、901さんと電話しながらパソコンを開いて出品リストを確認すると、出ているのはラッキーなことに私が持っていないVol.2ではないか! 私がその旨を901さんに言うと“じゃあshiotchさん、それいってよ。僕はウォッチしてshiotchさんの戦いぶりを見せてもらうわ。” と仰ったので、“わかりました。5,000円つけてでも獲りますわ!” と言って電話を切った。因みに開始価格は500円で、その時点ではノー・ビッド。私は内心“今時ジャンゴなんてどうせ人気ないんやろな... 誰も来んかったら500円で激レア盤が手に入るわ... しめしめ(^.^)” と内心ウキウキワクワクしながらビッド〆切の月曜を待った。

このセラーは他にもレア盤をいっぱい出してそうだしLPなら送料が1~10枚まで800円とのことだったので、〆切を待つ間に“出品者の他のオークション” も見てみようと思い覗いてみたところ、ジャズ以外にもロック、R&B、クラシック、映画音楽、ワールドミュージック、邦楽、レゲエ、ブルース、アニメからゲーム音楽に至るまで、ありとあらゆるジャンルのLPやCDが3,500枚以上出ており、全部チェックするのはさすがにしんどい。幸いなことに「商品カテゴリ」というのがあったので、私は「ジャズ」「ロック・ポップス」「ジャパニーズ」「廃盤レコード」の4項目に絞って見てみることにした。

圧倒的に数が多いのはやっぱりジャズで、それもマニア垂涎のレア盤が目白押し。ジャンゴはもちろんのこと、テディ・ウィルソンやチャーリー・パーカーの10インチやら見たこともないヘレン・メリルの「イン・トウキョウ」のオリジ盤など、欲しい盤がいっぱい出ている。「ロック・ポップス」はさすがに私が探しているビートルズのノルウェー盤とかアイルランド盤は出ておらず(←出るかそんなもん!)たいしたことはなかったが、「ジャパニーズ」を見てビックリ(・o・) CDしか存在しないと思っていたB'zのアルバムがアナログ・レコードで出ているではないか! 何年か前に “B'zってアナログのLP出てへんのかな?” と思いついて色々調べたことがあったのだが、その時は何も出てなかったはず... “一体いつの間に?” と思って調べてみたら、2年前に数量限定でひっそりと(?)発売されたらしい。今では既に何タイトルかは売り切れて廃盤になっているとのことで、これはえらいこっちゃである。

その時点でジャズが7枚でB'zが2枚と、私は欲しい盤がありすぎてワケが分からなくなってきたので、狙っている盤を一覧表にして優先順位と最大ビッド金額を決め、的を絞って本格的に臨戦態勢に入った。これほどの緊張感は久しぶりだ。

そしていよいよ運命の月曜日、当然仕事どころではなく、30分おきぐらいにウォッチリストを見て値動きをチェック。転勤が決まって以降、今の職場での勤務は消化試合みたいなモンなので怖いものはない(笑) 午後に入るとジャンゴに3ビッド入って1,600円になっているし、他のレコードも値段がジリジリと吊り上り、既にヘレン・メリルとB'zは10,000円を超えている。締め切り時間帯は晩の10時台に集中しているのでそれまで気が気ではない。

家に帰ってからは「スター・ウォーズ」のDVDを観て気を紛らわせて時間を潰し、いよいよ勝負の時が迫ってきた。どの盤も既にかなり値が上がっており、ウォッチ・リストの盤を全部獲るのは到底不可能だ。私は泣く泣く9枚中の4枚を諦め、残りの5枚に注力することにした。内訳は “先鋒:ジャンゴ・ラインハルト Swing盤、次鋒:テディ・ウィルソン Dial盤、中堅:B'z 4枚組、副将:B'z 2枚組、大将:ヘレン・メリル” という布陣である。この内から果たして何枚獲れるのだろうか? (つづく)