2012年1月14日(土)

9年目を迎えた、やまさんの「関東百駅巡礼歩行」、第81番目は、西武狭山線と山

口線のターミナルである西武球場前駅。わが家最寄りの西所沢駅からはわずか2駅目。

過去の百駅の中で最も近い駅である。

西武池袋線からの直通電車もある狭山線には、10両編成が発着できるホームが3面

6線あり、西武ドーム↓でのパリーグプロ野球公式戦や、イベントが開催される日は賑

わうが、シーズンオフのこの日は閑散としていた。

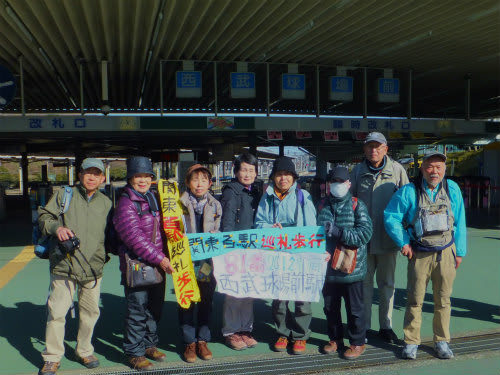

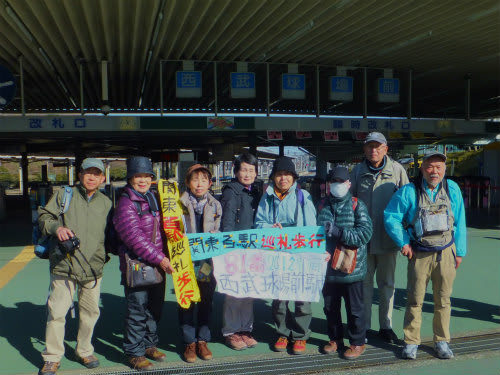

参加者は9人、初参加は5日前のLLウオークにも参加された、さいたま市在住で、も

と朝日新聞社カメラマンの金井さん(金井さんの出展された写真展のことは、昨年10月

20日の当ブログで紹介)。駅前で記念撮影をして11時10分にスタートした。

西武狭山線の西側に平行する県道55号を、平成18年(2006)に廃止されたユ

ネスコ村敷地の東北端まで進んで左折し、上山口集落に入る。三差路際に赤ずきんを被

ったお地蔵さんが並ぶ。

集落の西に、東京都の水源の一つである狭山湖の高い堰堤(えんてい)が見えてきた。

湖を水源とする柳瀬川の小さい橋を渡り、その堰堤の南端に上がった。

湖畔には、近年完成した堰堤の耐震強化工事完成を記念して、石原都知事が記した石

碑が立ち、湖面の取水塔の向こうには、奥多摩の大岳山(1266m)や御岳山奥の院

のピークなどが望まれる。

堰堤下は所沢市営の運動場になっていて、少年たちが動き回り、谷間の住宅地の向こ

うに、西武園遊園地の観覧車や展望塔などが一望できる。

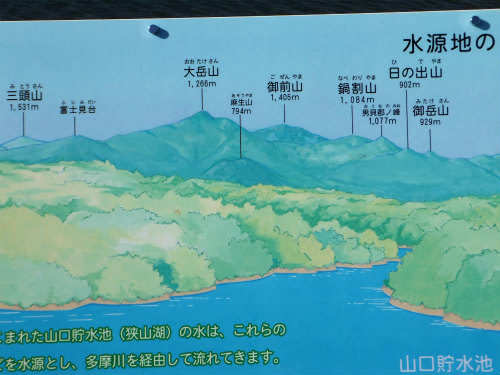

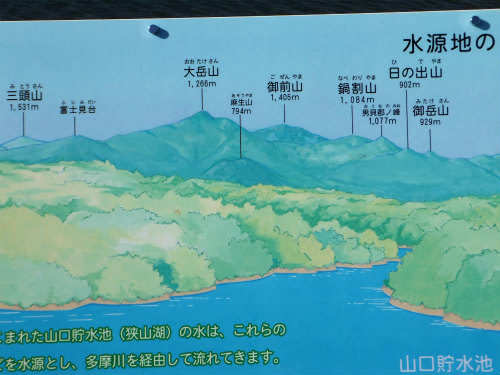

堰堤上を北端に向かう。中ほどには、多摩川を経由してこの湖の水源になっている奥

多摩の山並みのパノラマ図があり、いま見える山々の名を確認した。

堰堤の北側にあった東屋のところに正午近くに着き、昼食とする。このあたりからは、

富士山も見えるのだが、雲が増えて右側の裾野が認識できただけだった。

そばのパネルによれば、東京都と山梨県の水源林からの水は、いったん小河内ダムに

貯えられ、多摩川の小作(おざく)と羽村(はむら)の取水堰からこの山口貯水池(狭

山湖)と隣の村山貯水池(多摩湖)に導水され、山口貯水池では、都民の水道使用量の

約4日分(約2千万立方m)を貯めておくことができるという。

ソメイヨシノの多い堰堤の北端から下の車道に下り、上山口集落の北西端に入り、高

台にある清照寺に行く。境内は狭いが、方形造りの本堂は趣(おもむき)がある。

本堂に参拝して東に抜け、広葉樹林とお茶畑に囲まれた山間の社、天満天神宮に回る。

私は、昨年春まで会社のOB会の会報配布のボランティアで、この横を年4回通過す

るとき、いつも立ち寄って参拝していた。東日本大震災後、会報配布は取りやめになっ

たので、今年の初参りとなった。

神社の東側の広葉樹林は、県の緑のトラスト保全第二号地である「雑魚入(ざこいり)

樹林地」である。樹林の中の遊歩道に入り、ピークを越えて東に下ると、南側斜面は、

トトロのふるさと基金で買い上げて保存する「トトロの森1号地」の森が広がっている。

遊歩道を東に抜けた近くには、「トトロの森3号地」の斜面も保存されていた。

柳瀬川に沿った車道に出て東へ、高橋交差点の先から南に入り、柳瀬川の南側に続く農

家と新興住宅地と畑との混在した集落を、しばらく東に進む。

西武園ゴルフ場の北側の旧道を回り、雑木林の谷間にあり、屋根上に雑草や木の茂った、

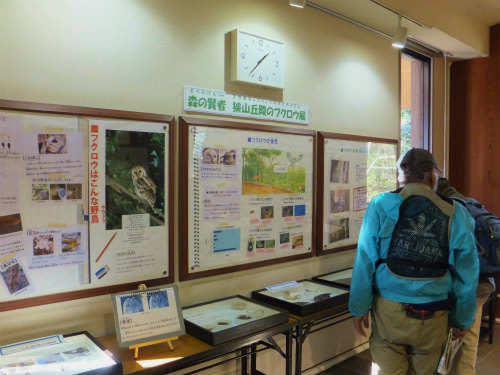

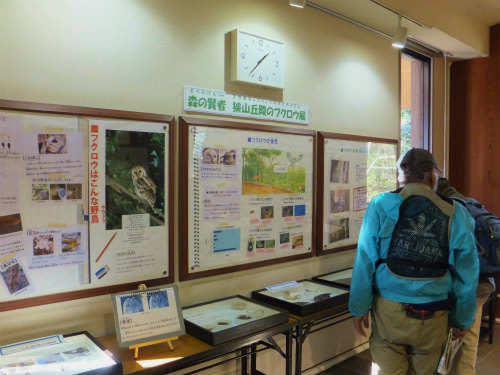

県の「狭山丘陵いきものふれあいの里センター」に入った。

左手の展示場には、狭山丘陵に生息する鳥や動物のはく製、採集した植物、写真や解説

パネルなどが展示されていて、わが家と同じ大字(おおあざ)で捕獲されたというタヌキ

のはく製もあった。

Iさん差し入れのようかんを頂いたりしてゆっくり観覧してから館内を出て、南側にあ

る標高119mの「荒幡の富士」に登頂する。

荒幡の富士は、地元荒幡村のシンボルだった富士塚を移転構築することになり、明治17

年(1884)から同32年にかけて、村内の信者や近隣の村々の有志も加わって営々と築

いたもの。近隣の人工の富士でも最大のものとなり、登山道脇の築山碑に文人大町桂月もそ

のことを記している。

登山道は北側の浅間神社の横から始まり、折り返し点ごとに一合目、二合目と十合目まで

の標石が立ち、山頂には小さい石のほこらが祭られている。

山頂からは、本物の富士山も眺められ、西武球場前駅に集合前の朝10時過ぎ、私が立ち

寄って登ったときには、松の木の間にかすかながら認識できたが、午後になって雲が増えて

隠されていた。

東側には新宿副都心のビル街や、間もなく完成の東京スカイツリー(634m)などが望

まれる。

目を北に転じると、西武池袋線小手指(こてさし)駅周辺の建物群などが一望できる。

荒幡の富士を下山し、いきものふれあいセンターの横の林を北に下り、山口の住宅地を抜

けて、今日のゴール、西武狭山線の中間駅、下山口駅に14時33分に着いた。

私は駅で皆さんに別れ、さらに北東へ歩き知った道を戻り、15時10分に帰宅した。

(天気 快晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地 所沢市、歩数 13,400)

にほんブログ村

9年目を迎えた、やまさんの「関東百駅巡礼歩行」、第81番目は、西武狭山線と山

口線のターミナルである西武球場前駅。わが家最寄りの西所沢駅からはわずか2駅目。

過去の百駅の中で最も近い駅である。

西武池袋線からの直通電車もある狭山線には、10両編成が発着できるホームが3面

6線あり、西武ドーム↓でのパリーグプロ野球公式戦や、イベントが開催される日は賑

わうが、シーズンオフのこの日は閑散としていた。

参加者は9人、初参加は5日前のLLウオークにも参加された、さいたま市在住で、も

と朝日新聞社カメラマンの金井さん(金井さんの出展された写真展のことは、昨年10月

20日の当ブログで紹介)。駅前で記念撮影をして11時10分にスタートした。

西武狭山線の西側に平行する県道55号を、平成18年(2006)に廃止されたユ

ネスコ村敷地の東北端まで進んで左折し、上山口集落に入る。三差路際に赤ずきんを被

ったお地蔵さんが並ぶ。

集落の西に、東京都の水源の一つである狭山湖の高い堰堤(えんてい)が見えてきた。

湖を水源とする柳瀬川の小さい橋を渡り、その堰堤の南端に上がった。

湖畔には、近年完成した堰堤の耐震強化工事完成を記念して、石原都知事が記した石

碑が立ち、湖面の取水塔の向こうには、奥多摩の大岳山(1266m)や御岳山奥の院

のピークなどが望まれる。

堰堤下は所沢市営の運動場になっていて、少年たちが動き回り、谷間の住宅地の向こ

うに、西武園遊園地の観覧車や展望塔などが一望できる。

堰堤上を北端に向かう。中ほどには、多摩川を経由してこの湖の水源になっている奥

多摩の山並みのパノラマ図があり、いま見える山々の名を確認した。

堰堤の北側にあった東屋のところに正午近くに着き、昼食とする。このあたりからは、

富士山も見えるのだが、雲が増えて右側の裾野が認識できただけだった。

そばのパネルによれば、東京都と山梨県の水源林からの水は、いったん小河内ダムに

貯えられ、多摩川の小作(おざく)と羽村(はむら)の取水堰からこの山口貯水池(狭

山湖)と隣の村山貯水池(多摩湖)に導水され、山口貯水池では、都民の水道使用量の

約4日分(約2千万立方m)を貯めておくことができるという。

ソメイヨシノの多い堰堤の北端から下の車道に下り、上山口集落の北西端に入り、高

台にある清照寺に行く。境内は狭いが、方形造りの本堂は趣(おもむき)がある。

本堂に参拝して東に抜け、広葉樹林とお茶畑に囲まれた山間の社、天満天神宮に回る。

私は、昨年春まで会社のOB会の会報配布のボランティアで、この横を年4回通過す

るとき、いつも立ち寄って参拝していた。東日本大震災後、会報配布は取りやめになっ

たので、今年の初参りとなった。

神社の東側の広葉樹林は、県の緑のトラスト保全第二号地である「雑魚入(ざこいり)

樹林地」である。樹林の中の遊歩道に入り、ピークを越えて東に下ると、南側斜面は、

トトロのふるさと基金で買い上げて保存する「トトロの森1号地」の森が広がっている。

遊歩道を東に抜けた近くには、「トトロの森3号地」の斜面も保存されていた。

柳瀬川に沿った車道に出て東へ、高橋交差点の先から南に入り、柳瀬川の南側に続く農

家と新興住宅地と畑との混在した集落を、しばらく東に進む。

西武園ゴルフ場の北側の旧道を回り、雑木林の谷間にあり、屋根上に雑草や木の茂った、

県の「狭山丘陵いきものふれあいの里センター」に入った。

左手の展示場には、狭山丘陵に生息する鳥や動物のはく製、採集した植物、写真や解説

パネルなどが展示されていて、わが家と同じ大字(おおあざ)で捕獲されたというタヌキ

のはく製もあった。

Iさん差し入れのようかんを頂いたりしてゆっくり観覧してから館内を出て、南側にあ

る標高119mの「荒幡の富士」に登頂する。

荒幡の富士は、地元荒幡村のシンボルだった富士塚を移転構築することになり、明治17

年(1884)から同32年にかけて、村内の信者や近隣の村々の有志も加わって営々と築

いたもの。近隣の人工の富士でも最大のものとなり、登山道脇の築山碑に文人大町桂月もそ

のことを記している。

登山道は北側の浅間神社の横から始まり、折り返し点ごとに一合目、二合目と十合目まで

の標石が立ち、山頂には小さい石のほこらが祭られている。

山頂からは、本物の富士山も眺められ、西武球場前駅に集合前の朝10時過ぎ、私が立ち

寄って登ったときには、松の木の間にかすかながら認識できたが、午後になって雲が増えて

隠されていた。

東側には新宿副都心のビル街や、間もなく完成の東京スカイツリー(634m)などが望

まれる。

目を北に転じると、西武池袋線小手指(こてさし)駅周辺の建物群などが一望できる。

荒幡の富士を下山し、いきものふれあいセンターの横の林を北に下り、山口の住宅地を抜

けて、今日のゴール、西武狭山線の中間駅、下山口駅に14時33分に着いた。

私は駅で皆さんに別れ、さらに北東へ歩き知った道を戻り、15時10分に帰宅した。

(天気 快晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地 所沢市、歩数 13,400)

にほんブログ村

。

。