2010年12月11日(土)

7年目の最終回となる、第70回の関東百駅巡礼歩行に参加した。

集合はJR常磐線の岩間駅。10月並みという暖かな好天に恵まれ、参加者は8人。

駅前で記念撮影をして11時にスタートした。

駅前通を西に少しで最初の角を左折、郵便局のそばで右折し、国道355号を横断

する。南西に向かうと、グランドと公民館、図書館があり、その間に芝生に覆われた

こんもりとした丘が見えた。

丘の下に、今年2月に指定されたという「市指定文化財御前塚古墳」の新しい標石

が立つている。古墳時代中期の5世紀前半築造とされ、全長約100mの大型円墳。

東屋(あずまや)のある墳丘に上ると、西にそびえる愛宕山が一望である。

北根集落の南側に出て田んぼを横切り、標高39.3m三角点のある神社を目指す。

広々とした田園地帯の一角で、愛宕山を背にもう一度記念撮影をする。

うっそうとした杉やヒノキに囲まれた八坂神社には、2本の大イチョウの黄葉が残り、

紅葉の彩りを見せる木もあった。

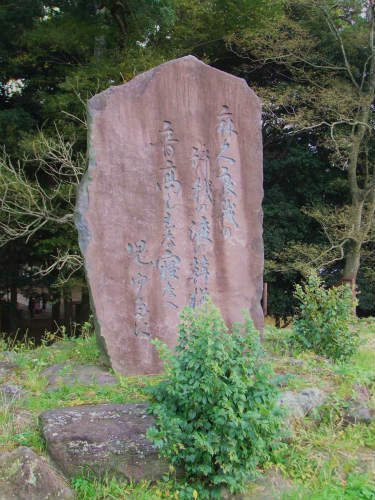

北根集落に戻り、鳥居の奥が盛り土された丘になっている藤塚に上がる。「藤原藤

房御遺跡」の大きな石碑が立つが、どんな人なのか裏面の字が読みにくくて、分から

ない。

ここで暖かい日差しを浴びながら、昼食とした。

この後、やまさんは近くの石岡市の自給農園を訪ねるため、同行の女性3人ともに

駅に向かい、午後の歩きは4人となった。

西に向かう道筋、周辺は地図上に果樹園マークばかり。

梅、柿、ナシ、栗、ブドウなどの果樹園だが、いずれも太い古木が多い。

五霊集落を抜けて、広い通りを進んで山根池のほとりへ。東側の田んぼを潤すの

だろうか、いまは静かな初冬のたたずまい。

広い通りをさらに進み、中村集落から隠沢観音を目指す。庭先で大豆の殻を打つ

人に道を確かめ、ヒノキ林に入ると三差路があった。

車止めのロープが張ってあるが、山に向かう車道を回るように上がって行くと、標高

119.4mの山頂にあるNTTドコモの無線塔のところに出た。

さくの周囲を一周したが下り道はない。もとの車道をロープまで戻り、林間の右手の

踏み跡らしいのに入ったが、すぐに不明瞭に。

こずえの間、西側に民家の屋根らしいのが見えたので林の中を進んだら、家のそば

に細道があった。隠沢観音はその突き当たりの高台。その名の通り、そばに行かない

とそれと分からない。

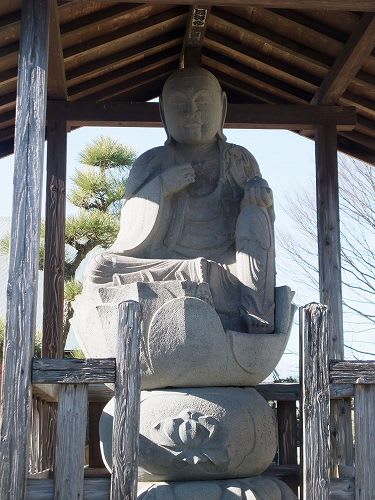

養老4年(720)の開創で、後に行基作の木造十一面観音を奉安し、安産、子育て

などの願望が達せられるとして、信仰されているようだ。

しかし境内は手入れされずに放置されていて、庫裡(くり)なのか、そばの建物は屋

根や壁面が崩れていた。

東側の竹の増えた林の斜面に、茨城百水という「観音様の胎内から生まれ出る子宝

のみず」と記された名水が流れ落ちていた。

来た道を山根池のそばまで戻り、西側山腹にある龍泉院へ。りっぱな杉木立の参道

を上がり、山門をくぐると鐘楼があり、右手奥に本堂が立つ。

本堂の左手斜面上には、龍神社が祭られていた。

日没前に駅に戻れそうなので、北側の山上にある愛宕神社にも回ることにした。

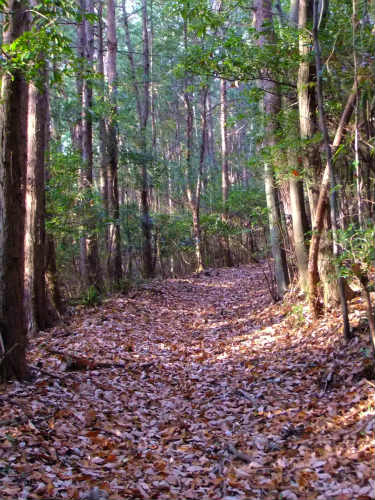

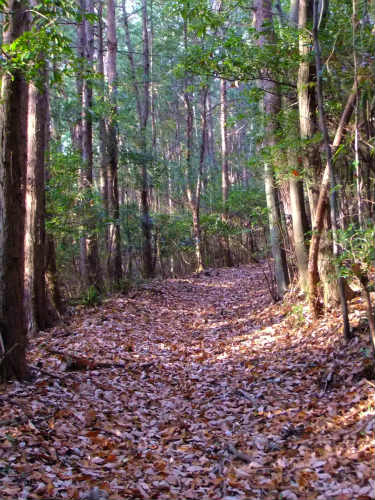

車道を400mほど上がり、南尾根につけられた登山道へ。落ち葉が一杯の樹林を

直登して行くと、「天狗の広場」と呼ぶところに、2つのモニュメントがある。

さらに林間を直登し、最後は300段前後の急な石段を上がり、標高293mの愛宕山

山頂近くにある、日本火防三山の一つという愛宕神社境内に入った。

最近改築したらしい社殿、拝殿上に大小2面の天狗面が奉納されている。

境内は東側が開け、岩間の家並みや集落の向こうに、霞んではいるが鹿島灘かと思

われる地平線が望まれる。

境内の大きなサザンカは花がいっぱい、散り際のモミジもきれいな彩りを残していた。

上りでは汗をかいたが、休んでいると冷えてきたので下山にかかる。

駐車場の隅から「岩間駅へのうら道」の表示に従い、遊歩道に入る。東屋のある小

公園を抜けて、こちらも落ち葉がいっぱいの林間をどんどんと下る。

神社の石段下から下る車道の、ヘヤピンカーブが終わるあたりにあった東屋やトイレ

のある公園付近で車道に入る。水道タンクの横を下り、天正会教会や三社神社前を

通過する。

十字路の近くに、「李王世子殿下御宿営記念」と記された石碑の立つ旧家があった。

大正13年(1924)11月、近くで陸軍大演習のあった際、梨本宮に嫁いだ李殿下が

宿泊されたのだという。

参り坂の六所神社前を過ぎ、国道355号を横断し、16時7分に岩間駅に戻った。

12月とは思えぬ快晴で穏やかな一日。人も車も少なく、種々な果樹園や田園地帯、

落ち葉がいっぱいの里山歩きを楽しんだ。

(天気 快晴、参加 8人、距離 11㎞、地図(1/2.5万) 岩間、歩行地 笠間市

(旧岩間町))

7年目の最終回となる、第70回の関東百駅巡礼歩行に参加した。

集合はJR常磐線の岩間駅。10月並みという暖かな好天に恵まれ、参加者は8人。

駅前で記念撮影をして11時にスタートした。

駅前通を西に少しで最初の角を左折、郵便局のそばで右折し、国道355号を横断

する。南西に向かうと、グランドと公民館、図書館があり、その間に芝生に覆われた

こんもりとした丘が見えた。

丘の下に、今年2月に指定されたという「市指定文化財御前塚古墳」の新しい標石

が立つている。古墳時代中期の5世紀前半築造とされ、全長約100mの大型円墳。

東屋(あずまや)のある墳丘に上ると、西にそびえる愛宕山が一望である。

北根集落の南側に出て田んぼを横切り、標高39.3m三角点のある神社を目指す。

広々とした田園地帯の一角で、愛宕山を背にもう一度記念撮影をする。

うっそうとした杉やヒノキに囲まれた八坂神社には、2本の大イチョウの黄葉が残り、

紅葉の彩りを見せる木もあった。

北根集落に戻り、鳥居の奥が盛り土された丘になっている藤塚に上がる。「藤原藤

房御遺跡」の大きな石碑が立つが、どんな人なのか裏面の字が読みにくくて、分から

ない。

ここで暖かい日差しを浴びながら、昼食とした。

この後、やまさんは近くの石岡市の自給農園を訪ねるため、同行の女性3人ともに

駅に向かい、午後の歩きは4人となった。

西に向かう道筋、周辺は地図上に果樹園マークばかり。

梅、柿、ナシ、栗、ブドウなどの果樹園だが、いずれも太い古木が多い。

五霊集落を抜けて、広い通りを進んで山根池のほとりへ。東側の田んぼを潤すの

だろうか、いまは静かな初冬のたたずまい。

広い通りをさらに進み、中村集落から隠沢観音を目指す。庭先で大豆の殻を打つ

人に道を確かめ、ヒノキ林に入ると三差路があった。

車止めのロープが張ってあるが、山に向かう車道を回るように上がって行くと、標高

119.4mの山頂にあるNTTドコモの無線塔のところに出た。

さくの周囲を一周したが下り道はない。もとの車道をロープまで戻り、林間の右手の

踏み跡らしいのに入ったが、すぐに不明瞭に。

こずえの間、西側に民家の屋根らしいのが見えたので林の中を進んだら、家のそば

に細道があった。隠沢観音はその突き当たりの高台。その名の通り、そばに行かない

とそれと分からない。

養老4年(720)の開創で、後に行基作の木造十一面観音を奉安し、安産、子育て

などの願望が達せられるとして、信仰されているようだ。

しかし境内は手入れされずに放置されていて、庫裡(くり)なのか、そばの建物は屋

根や壁面が崩れていた。

東側の竹の増えた林の斜面に、茨城百水という「観音様の胎内から生まれ出る子宝

のみず」と記された名水が流れ落ちていた。

来た道を山根池のそばまで戻り、西側山腹にある龍泉院へ。りっぱな杉木立の参道

を上がり、山門をくぐると鐘楼があり、右手奥に本堂が立つ。

本堂の左手斜面上には、龍神社が祭られていた。

日没前に駅に戻れそうなので、北側の山上にある愛宕神社にも回ることにした。

車道を400mほど上がり、南尾根につけられた登山道へ。落ち葉が一杯の樹林を

直登して行くと、「天狗の広場」と呼ぶところに、2つのモニュメントがある。

さらに林間を直登し、最後は300段前後の急な石段を上がり、標高293mの愛宕山

山頂近くにある、日本火防三山の一つという愛宕神社境内に入った。

最近改築したらしい社殿、拝殿上に大小2面の天狗面が奉納されている。

境内は東側が開け、岩間の家並みや集落の向こうに、霞んではいるが鹿島灘かと思

われる地平線が望まれる。

境内の大きなサザンカは花がいっぱい、散り際のモミジもきれいな彩りを残していた。

上りでは汗をかいたが、休んでいると冷えてきたので下山にかかる。

駐車場の隅から「岩間駅へのうら道」の表示に従い、遊歩道に入る。東屋のある小

公園を抜けて、こちらも落ち葉がいっぱいの林間をどんどんと下る。

神社の石段下から下る車道の、ヘヤピンカーブが終わるあたりにあった東屋やトイレ

のある公園付近で車道に入る。水道タンクの横を下り、天正会教会や三社神社前を

通過する。

十字路の近くに、「李王世子殿下御宿営記念」と記された石碑の立つ旧家があった。

大正13年(1924)11月、近くで陸軍大演習のあった際、梨本宮に嫁いだ李殿下が

宿泊されたのだという。

参り坂の六所神社前を過ぎ、国道355号を横断し、16時7分に岩間駅に戻った。

12月とは思えぬ快晴で穏やかな一日。人も車も少なく、種々な果樹園や田園地帯、

落ち葉がいっぱいの里山歩きを楽しんだ。

(天気 快晴、参加 8人、距離 11㎞、地図(1/2.5万) 岩間、歩行地 笠間市

(旧岩間町))