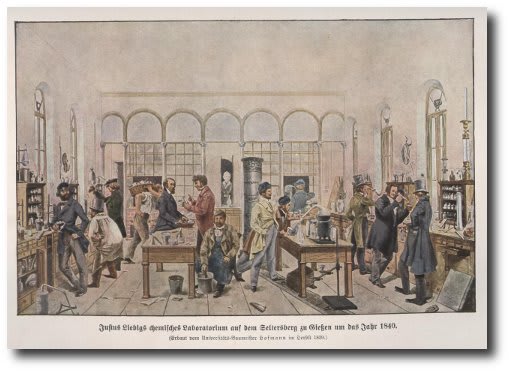

アレクサンダー・ウィリアム・ウィリアムソンは、1824年生まれのイギリスの化学者で、ハイデルベルクでグメリンについて化学を学び、20歳の1844年から22歳となる1846年まで、ギーセンのリービッヒのもとに留学します。リービッヒの化学教室としては開設後20年を経過した時期で、リービッヒ自身がロンドンの王立協会のフェローに選出され、科学の業績に対して贈られる最古の賞であるコプリ・メダルを受けるなど、充実した研究教育を行っていました。ギーセン大学で三年間リービッヒの下で学んだウィリアムソンは、ではその後はまっしぐらに化学の道に進んだかというと、そうではありませんでした。

父親の仕事の関係で幼馴染であった友人J.S.ミルの推薦によって、パリのオーギュスト・コントの下で、ウイリアムソンはさらに高等数学を学びます。コントといえば社会学の祖の一人ですから、「日本的常識」に従えば「社会学=文系=数学苦手(^o^;)」となるところですが、実はコントはエコール・ポリテクニークで数学を専攻した学者で、フランス革命の後の市民社会の危機を、想像的神学に基づく軍事的社会から理性と論理に基づく法律的社会へ、そして実証的観察に基づく科学に立脚した産業的社会へと移行発展していくことにより克服することができる、と主張した人です。化学者ウィリアムソンは、リービッヒの革命的な教育研究システムとその背後にある教育思想を身に付け、さらに功利主義を唱えた友人J.S.ミルを通じて紹介された在野の学者オーギュスト・コントに高等数学を学ぶかたわら、コントの実証主義による産業的社会の理想・理念を、カール・マルクス等とは別の形で~おそらくはコスモポリタン的な形で~受け継いだのであろうと想像できます。

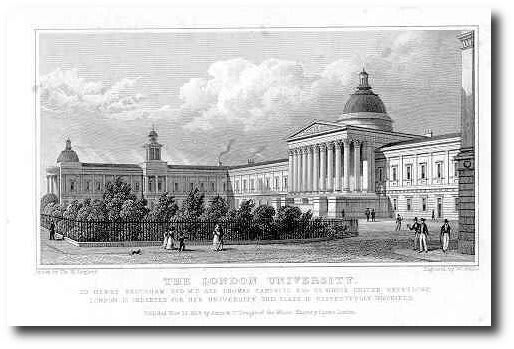

1849年、ウィリアムソンは25歳でロンドン大学の実用化学の教授に指名され(*1)、63歳となる1887年に退くまでその教授職にありました。1855年(31歳)には王立協会の会員となり、エマ・キャスリーン・キイと結婚します。夫人はカレッジの比較文法学の教授トーマス・H.キイ博士の三女で、まずは中産階級以上の出身とみなして良いでしょう。夫妻はロンドン大学まで3kmほどのプロヴォスト街の家に住み始めます。

さて、ウィリアムソン教授の研究テーマは、アルコールとエーテルが中心で、通常はアルコールに130~140℃で濃硫酸を作用させると水分子が取れて(脱水縮合)、対称なエーテルができます。例えば、メタノールを原料とすればジメチルエーテルが、エタノールを原料とすればジエチルエーテルができます。

CH3-OH + HO-CH3 → CH3-O-CH3 + H2O (ジメチルエーテル)

C2H5-OH + HO-C2H5 → C2H5-O-C2H5 + H2O (ジエチルエーテル)

このあたりは、高校化学で習うところですが、私自身、高校生の頃に、ふと疑問に思ったことがありました。もし、メタノールとエタノールを混合して濃硫酸を加えたら、エチルメチルエーテルを作ることはできるのか? たぶん、ジメチルエーテルとジエチルエーテル、それにエチルメチルエーテルの三種混合が生成してしまうのではないか。では、命名法の問題に出てくる、片方がエチル基で他方がメチル基からなるような非対称エーテルを効率的に作るには、どうすればよいのだろう?

実は、これを19世紀に解決していたのが、ウィリアムソン教授でした。まさにそれが、大学の有機化学で初めて学んだ非対称エーテルの合成法「ウィリアムソン合成」です。

C2H5-ONa + Cl-CH3 → C2H5-O-CH3 + NaCl (エチルメチルエーテル)

ウィリアムソン合成のすぐれた点は、立体障害などが影響しない限り、エチルメチルエーテルに限らず、任意の非対称エーテルを合成することができる、という点にあります。

ウィリアムソン教授は、ロンドン大学にリービッヒ流の実験室を中核とした研究室を作り、こういった分野の研究を推し進めます。数多くの研究業績により、1863年には、39歳でイギリス化学会の会長に就任します。

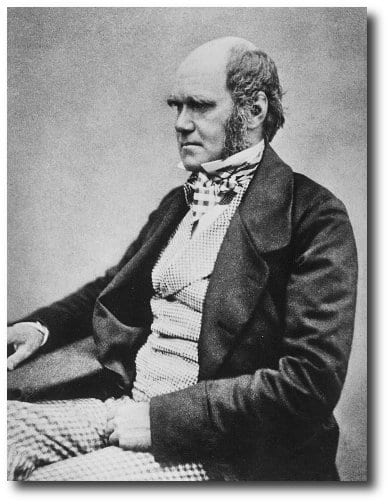

ウィリアムソン教授の肖像は、先に掲げたものが用いられることが多いのですが、実はもう一種類、左手をだらんと下げた肖像が伝えられています。それは、生涯左腕のマヒをかかえ、右眼を失明し左眼は近視で、自分が細かな実験をするのは不自由だったけれど、理論的な思索に優れていたという教授の姿をよく表しているようです。

(*1):日本版Wikipediaの解説中、「教職の候補となり」は誤訳。英語版 Wikipedia の原文は Williamson was appointed professor of practical chemistry at University College, London,…)とある。