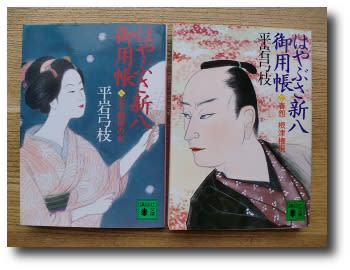

文春文庫で、平岩弓枝著『御宿かわせみ』シリーズ第33巻、『小判商人』を読みました。麻太郎と源太郎のコンビが冒険をする話が中心で、新たな展開が始まったようです。

第1話:「稲荷橋の飴屋」。お吉の姉が少女を連れてきます。田舎丸出しですが、明るく善良な子らしく、千春とすぐに仲良くなります。そうです、子供には遊び相手が必要です。で、稲荷橋の飴屋の婆さんが、悪戯をした子供らを、怪我をするほど折檻したと聞き、東吾は源さんに婆さんの素性を調べさせます。

第2話:「青江屋の若旦那」。境遇の大きく異なる育ち方をした兄弟が、互いに歩んできた道を歩むのが良い、と納得させることを狙った話なのでしょう。良い話ではあるけれど、あまり印象に残りにくい展開のように思います。

第3話:「明石玉のかんざし」。こちらも境遇がらみです。珊瑚と明石玉とはまた因縁めいた組み合わせです。もっとも、こういう因縁を考えつくところが、作者の特徴ではあるのですが(^o^)/

私も珊瑚のネクタイピンを亡き義母より頂戴しておりますが、もったいなくて使わずにしまいこんでおりました。これからネクタイをする機会は減っていくでしょうから、今のうちに使っておこうか、などと思ってしまいました(^o^)/

第4話:「手妻師千糸太夫」。手妻というのは、今で言えば手品あるいは奇術というところでしょうか。例によって、神林麻太郎と畝源太郎の二人が、盛り場で見世物小屋に入り、高座で出刃包丁を振り回した男を取り押さえます。お礼にと芸を見せてくれた手妻師の千糸太夫というのが、実は若い男を恋人に持つ老女で、というあたりが作者の真骨頂でしょう(^o^)/

第5話:「文三の恋人」。大風の後に庭の手入れを頼んだ植木屋の弟子は、相当に見込まれたのでしょう、三十歳まで妻帯禁止だといいます。そりゃ無茶な!ニチボー貝塚の選手の「恋愛禁止」より無茶ではないですか(^o^)/

第6話:「小判商人」。麻太郎と源太郎のコンビがよく行く高山仙蔵という人は、幕府の勘定奉行に仕え、外国通貨の知識にかけては当代一という実力者なのだとか。今で言えば、どこかの省庁の実力派官僚といったところでしょうか。そば屋の長助の母親が隠居所にしている部屋の垣根の向こうに質屋があり、そこから出た物の中から御禁制のメキシコ・ドルラルの偽造貨幣が見つかります。

金と銀の交換比率が国際相場とかけ離れていることから、日本の金が流出している苦しい時期に、偽造貨幣まで出回っては大変なことになります。捜索の網の内側で、犯人一味にとらえられた高山仙蔵と麻太郎、源太郎の師弟。東吾の登場は、作者の思い描く「強く賢く優しい」男性の理想像なのでしょうか。

第7話:「初卯まいりの日」。招き猫の絵馬ですか。我が家のアホ猫の写真なら、いつでも絵馬用に提供いたしますが、モデルとしてはちょいと不向きでしょうねぇ(^o^)/

○

シリーズ第33作、調べてみたら、幕末編としてはあと一作を残すばかりとなってしまいました。

第1話:「稲荷橋の飴屋」。お吉の姉が少女を連れてきます。田舎丸出しですが、明るく善良な子らしく、千春とすぐに仲良くなります。そうです、子供には遊び相手が必要です。で、稲荷橋の飴屋の婆さんが、悪戯をした子供らを、怪我をするほど折檻したと聞き、東吾は源さんに婆さんの素性を調べさせます。

第2話:「青江屋の若旦那」。境遇の大きく異なる育ち方をした兄弟が、互いに歩んできた道を歩むのが良い、と納得させることを狙った話なのでしょう。良い話ではあるけれど、あまり印象に残りにくい展開のように思います。

第3話:「明石玉のかんざし」。こちらも境遇がらみです。珊瑚と明石玉とはまた因縁めいた組み合わせです。もっとも、こういう因縁を考えつくところが、作者の特徴ではあるのですが(^o^)/

私も珊瑚のネクタイピンを亡き義母より頂戴しておりますが、もったいなくて使わずにしまいこんでおりました。これからネクタイをする機会は減っていくでしょうから、今のうちに使っておこうか、などと思ってしまいました(^o^)/

第4話:「手妻師千糸太夫」。手妻というのは、今で言えば手品あるいは奇術というところでしょうか。例によって、神林麻太郎と畝源太郎の二人が、盛り場で見世物小屋に入り、高座で出刃包丁を振り回した男を取り押さえます。お礼にと芸を見せてくれた手妻師の千糸太夫というのが、実は若い男を恋人に持つ老女で、というあたりが作者の真骨頂でしょう(^o^)/

第5話:「文三の恋人」。大風の後に庭の手入れを頼んだ植木屋の弟子は、相当に見込まれたのでしょう、三十歳まで妻帯禁止だといいます。そりゃ無茶な!ニチボー貝塚の選手の「恋愛禁止」より無茶ではないですか(^o^)/

第6話:「小判商人」。麻太郎と源太郎のコンビがよく行く高山仙蔵という人は、幕府の勘定奉行に仕え、外国通貨の知識にかけては当代一という実力者なのだとか。今で言えば、どこかの省庁の実力派官僚といったところでしょうか。そば屋の長助の母親が隠居所にしている部屋の垣根の向こうに質屋があり、そこから出た物の中から御禁制のメキシコ・ドルラルの偽造貨幣が見つかります。

金と銀の交換比率が国際相場とかけ離れていることから、日本の金が流出している苦しい時期に、偽造貨幣まで出回っては大変なことになります。捜索の網の内側で、犯人一味にとらえられた高山仙蔵と麻太郎、源太郎の師弟。東吾の登場は、作者の思い描く「強く賢く優しい」男性の理想像なのでしょうか。

第7話:「初卯まいりの日」。招き猫の絵馬ですか。我が家のアホ猫の写真なら、いつでも絵馬用に提供いたしますが、モデルとしてはちょいと不向きでしょうねぇ(^o^)/

○

シリーズ第33作、調べてみたら、幕末編としてはあと一作を残すばかりとなってしまいました。