リービッヒの研究上の業績のうち大きなものは、

(1) 高校の化学の教科書に出てくる有機化合物の定量分析法を確立し、様々な有機化合物を分析したこと。これには、酸素気流中で試料を燃焼させて生じた二酸化炭素を吸収する、写真のようなカリ球の採用による精度の向上が大きく貢献しています。

(2) ヴェーラーとの共同研究によって苦扁桃油からベンゾイル基(C6H5CO-)を発見し、基の概念を提唱したこと。

(3) 植物の生育に関するN,P,Kの三要素説とリービッヒの最小律を提唱したこと。

などが挙げられることと思います。もちろん、全ての植物が空中窒素を固定できると誤解し、有機質肥料不要論を唱えたり、発酵の微生物原因説を否定したりするなどの誤りもありましたが、有機化学の確立者の一人であり、農芸化学の父と呼ばれるなど、後世に大きな影響を与えました。また、粉ミルクの創始者で、肉エキスを商品化するなど、産業面や栄養改善にも努力した人でもありました。

これらのリービッヒの活動の基礎となった、化学実験室の薬品や装置は、当初リービッヒの私費でまかなわれたために、雑誌編集を行ったり、委託研究の費用をつぎ込んだほか、受講生からは受講料を徴収し、大学入学資格のない者まで迎え入れたそうです。もちろん、この背景には、リービッヒのオープンな考え方があって、国籍や宗教の別なく学生を受け入れることにしていた(*1)のでしょう。

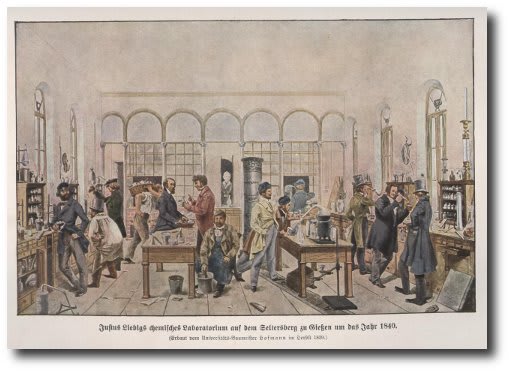

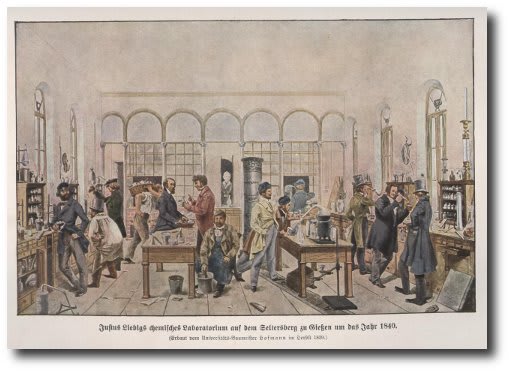

例えば、ギーセンの化学実験室を描いたイラストの中で、左端に立つ伊達男ふうの男性は、右手にカリ球を持っているようですが、実はメキシコからの留学生で、ヴィンセント・オルティゴーサだそうです。彼は、リービッヒが確立した化学分析の手法をもとに、タバコに含まれるアルカロイドの分析を行ったそうですが、所定の受講料を払うことのできる、意欲ある人々に開かれていたことの証であると言えます。そしてこのオープン性の背後に、お金を払ってくれる人ならば受け入れるというドライな割り切りとともに、リービッヒ自身が不遇時代に手を差し伸べてくれたカストナーや、パリ大学時代のゲイ=リュサックの影響、などを見てしまいます。

さて、リービッヒの研究室が毎年20人の卒業生を出そうとしていることに、大学の内外では様々な批判があったそうです。たとえば、

などです。

これに対し、リービッヒは、一人の一流をつくるよりも、たくさんの二流をつくることが大切だと信じていたようで、その後のリービッヒの化学教室は、多くの薬剤師、化学技術者、学者をつくり出すことになります。科学史家・島尾永康氏の論文(*2)によれば、28年間にわたるリービッヒの薬学・化学教室の受講者の総数は700人を超え、そのうち化学の教授になった者が約60人という数字があるとのこと。進行する産業革命を支える技術者を育てるとともに、実験室を中核とし、理論と実験とを並行する化学教育のシステムが、弟子達を通じて世界中に広がっていきます。例えばベルリン大学にはホフマンが、ボンにはケクレが、ロンドン大学にはウィリアムソンが、そしてハイデルベルクには盟友のブンゼンが、ギーセン流のスタイルで研究室を構えます。一時期、ノーベル化学賞はリービッヒ門下生の独壇場だったようで、エミール・フィッシャー(1902)、オストワルド(1909)、リチャード・ウィルシュテッター(1915)という具合です。先の批判が当たっていたかどうかは、まさに歴史が証明していると言えましょう。

ここからは、リービッヒ流の化学教育システムをロンドンに伝えた、ウィリアムソン教授の周辺を見ていきます。

(*1):とはいうものの、残念ながら日本はまだ鎖国中で、日本人は登場しません。日本人が登場するのは、もう少し後になって、ロンドンとなります。

(*2):島尾永康「リービッヒの薬学・化学教室」,『和光純薬時報』Vol.66,No.4(1998)

(1) 高校の化学の教科書に出てくる有機化合物の定量分析法を確立し、様々な有機化合物を分析したこと。これには、酸素気流中で試料を燃焼させて生じた二酸化炭素を吸収する、写真のようなカリ球の採用による精度の向上が大きく貢献しています。

(2) ヴェーラーとの共同研究によって苦扁桃油からベンゾイル基(C6H5CO-)を発見し、基の概念を提唱したこと。

(3) 植物の生育に関するN,P,Kの三要素説とリービッヒの最小律を提唱したこと。

などが挙げられることと思います。もちろん、全ての植物が空中窒素を固定できると誤解し、有機質肥料不要論を唱えたり、発酵の微生物原因説を否定したりするなどの誤りもありましたが、有機化学の確立者の一人であり、農芸化学の父と呼ばれるなど、後世に大きな影響を与えました。また、粉ミルクの創始者で、肉エキスを商品化するなど、産業面や栄養改善にも努力した人でもありました。

これらのリービッヒの活動の基礎となった、化学実験室の薬品や装置は、当初リービッヒの私費でまかなわれたために、雑誌編集を行ったり、委託研究の費用をつぎ込んだほか、受講生からは受講料を徴収し、大学入学資格のない者まで迎え入れたそうです。もちろん、この背景には、リービッヒのオープンな考え方があって、国籍や宗教の別なく学生を受け入れることにしていた(*1)のでしょう。

例えば、ギーセンの化学実験室を描いたイラストの中で、左端に立つ伊達男ふうの男性は、右手にカリ球を持っているようですが、実はメキシコからの留学生で、ヴィンセント・オルティゴーサだそうです。彼は、リービッヒが確立した化学分析の手法をもとに、タバコに含まれるアルカロイドの分析を行ったそうですが、所定の受講料を払うことのできる、意欲ある人々に開かれていたことの証であると言えます。そしてこのオープン性の背後に、お金を払ってくれる人ならば受け入れるというドライな割り切りとともに、リービッヒ自身が不遇時代に手を差し伸べてくれたカストナーや、パリ大学時代のゲイ=リュサックの影響、などを見てしまいます。

さて、リービッヒの研究室が毎年20人の卒業生を出そうとしていることに、大学の内外では様々な批判があったそうです。たとえば、

・優れた弟子を育てるには生涯に一人か二人で精一杯で、リービッヒの教育方法は二流の化学技術者をつくるだけだ。

・むやみに化学者ばかりをたくさんつくって、彼らの将来をどうするのか。青年をおだてて身を誤らせるおそれがある。

などです。

これに対し、リービッヒは、一人の一流をつくるよりも、たくさんの二流をつくることが大切だと信じていたようで、その後のリービッヒの化学教室は、多くの薬剤師、化学技術者、学者をつくり出すことになります。科学史家・島尾永康氏の論文(*2)によれば、28年間にわたるリービッヒの薬学・化学教室の受講者の総数は700人を超え、そのうち化学の教授になった者が約60人という数字があるとのこと。進行する産業革命を支える技術者を育てるとともに、実験室を中核とし、理論と実験とを並行する化学教育のシステムが、弟子達を通じて世界中に広がっていきます。例えばベルリン大学にはホフマンが、ボンにはケクレが、ロンドン大学にはウィリアムソンが、そしてハイデルベルクには盟友のブンゼンが、ギーセン流のスタイルで研究室を構えます。一時期、ノーベル化学賞はリービッヒ門下生の独壇場だったようで、エミール・フィッシャー(1902)、オストワルド(1909)、リチャード・ウィルシュテッター(1915)という具合です。先の批判が当たっていたかどうかは、まさに歴史が証明していると言えましょう。

ここからは、リービッヒ流の化学教育システムをロンドンに伝えた、ウィリアムソン教授の周辺を見ていきます。

(*1):とはいうものの、残念ながら日本はまだ鎖国中で、日本人は登場しません。日本人が登場するのは、もう少し後になって、ロンドンとなります。

(*2):島尾永康「リービッヒの薬学・化学教室」,『和光純薬時報』Vol.66,No.4(1998)