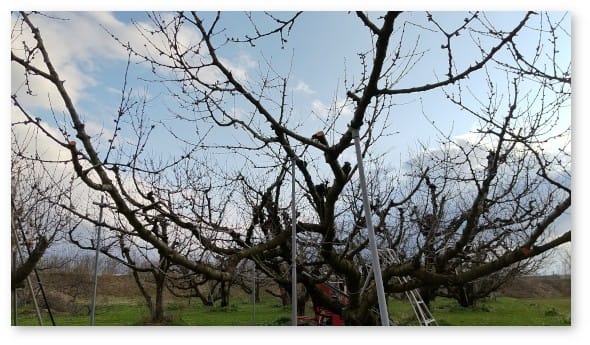

自宅裏の果樹園は、新しい宅地造成地に隣接することもあってサクランボをだいぶ伐採し、大きくすき間をあけています。写真ではずいぶん誇張された印象ですが、このくらい間隔があれば背中側に新規に住宅が立ち並んだとしても農作業関連のクレームは減らせるのではと考えています。

奥の方には桃が植えてありますが、桃の花も終わり、摘花が待ったなしになっているところです。とはいえ、この季節は草の伸び方が半端じゃないので、まずは乗用草刈機で草刈りを済ませました。

ところで、だいぶ前に伐採した枯損樹の根元に、何やら緑色が伸びています。特徴的な葉の形は、間違いなくアスパラガスでしょう。毎年、同じ場所で芽を出しますから、相当に古株となっているものと思われます。

おそらくは鳥が運んだ種がこぼれて芽を出したもののうち、枯れ木が邪魔して草刈りが不十分な根回りにあったものが成長したものでしょう。しかも、枯れた幹が風よけになり、北風にも負けないで南側が開けた環境で太陽光をいっぱいに浴びて成長しているものと思われます。こういう箇所が園地の中に何箇所かあり、少し草取りをして追肥をしてやるとにょきにょきと生えてきて、継続してアスパラガスを収穫できるようになります。出荷するわけではない、自家消費分なら充分にまかなえると言ってよいくらい。今年も自然の恵みをありがたくいただきましょう。