出勤前に身支度を整え、

NHKニュースを見ながら朝食をとっていた。

突然「NYの貿易センタービルで爆発があったようです」と

ニュースの画面が現地からの生中継に切り替わった。

ツインタワーの片方から黒煙が上がっている。

「旅客機が衝突したようです」とのアナウンサーの声。

事故と思い、「こりゃあ大惨事だ」と画面を注視していた。

すると黒煙を上げているビルの後ろ側に隠れていたもうひとつのビルに

見る間にもう1機が突っ込んでいき、爆発。

その瞬間がまるでスローモーションのように思えた。

なにごとが起きたのかわかなかったであろうアナウンサーも絶句。

そうやってその日は始まった。

出勤後、昼休みに食事をとりに外出し

昼食をとりながらまたニュースの目を凝らす。

どうやらNYだけじゃなく、ペンタゴンにも突っ込んだようだ。

もう1機どこかに墜落したという報道もあった。

こりゃあ大変なことだ。

その日のニュースはこのテロで持ちきりだった。

日本政府からは、続くテロを警戒して

海外渡航の警戒と見直しが全国に呼びかけられた。

実はこの年の翌月、10月に上根子神楽初の海外遠征の予定があった。

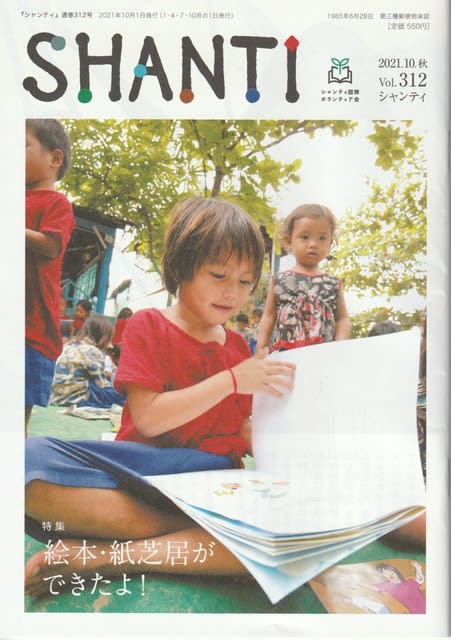

シャンティ国際ボランティア会(SVA)主催の

アジア子ども文化祭(ACCF)に

日本代表で出演するうちの神楽の子どもたちを連れて

タイに向かう予定になっており、その準備が進んでいた。

日本政府からの呼びかけを受け、その週のうちに

遠征に同行予定の神楽代表、副代表など関係者が集まり私も参加。

予定通りの遠征を行うことの是非について話し合われた。

長いこと議論した結果、予定通り行くことに。

「海外遠征のチャンスは逃したくない」

「子どもたちにとっては貴重な体験となるだろう」

「飛行機だから、なにかあれば一瞬だろうが

いざという時は我々大人が子どもたちをできるだけ守ろう」

みんな決死の覚悟、普段は駄洒落ばかりの代表も

その時ばかりは真剣な表情だったことは忘れられない。

飛行機は他にほとんど乗客がいなくてガラガラだったから

そういう意味では(怪しい人も乗っておらず)少し安心。

期待通り、本当に貴重な体験ができた。

その体験と2年後の2度目のACCF参加体験により

ウチの長男のその先の進むべき道決まったほど。

帰りの飛行機はそれなりの混み具合になっていた。

途中、格好がムスリムっぽいアラブ系の人がトイレに立った時、

乗客のほとんど全員が一斉にその人を注視したことがあった。

その人は苦笑しながら手を振ってトイレに入っていった。

なんかその姿を見て、ムスリムの人たちにも親近感を覚えたものだ。

ムスリム=テロリストではない。

リベラル=新左翼ではないように。

保守派=反社会的右翼ではないように。

価値観の違いはあって当たり前。

日本人同士、岩手人同士であっても価値観の違いはある。

お互いその違いを認め合い、尊重し合うことが

結果的に暴力を避けることにもつながっていくということを

20年前のこの体験で学んだ気がする。