コタキナバルの海に面したナイトマーケットは、市民の台所としても、観光客の屋街レストランとしても便利な場所で、規模も大きなものでした。ナイトマーケット(夜市)は、台北でもお目にかかり、マレーシアのクア・ラ・ルンプールやベトナムのカントーでもにぎわっていました。東南アジアでは広く普及している夜市ですが、おそらく筆者が初めて夜市を訪れたのはシンガポールだったように思います。今回は、夜市の写真は残っていなかったのですが、何度か訪れたシンガポールのうち、20年ほど前にマレーシアのデサルビーチに行く途中に立ち寄った時の写真をもとに紹介します。

世界遺産のシンガポール植物園の紹介の時にも書きましたが、シンガポールは観光立国と言っている割に、観光客には不便で、さほどの観光資源も少ないように思います。大きな空港を持つので、他の観光地への中継基地的な存在のように思いますが、とりあえずはガイドブックに載る目新しいものを中心に観光ポイントを取り上げてみます。

20年前の当時に2つの目新しいと思われるものがありました。一つはナイトサファリで、もう一つはダックツアーと呼ばれる水陸両用の観光ヴィークルでした。ナイトサファリは、夜間だけ開園をしている、おそらく世界で唯一の動物園でしょう。訪れたのは20年以上も前ですが、調べてみると以外の早くに開園していて1980年で、2022年には来訪者が1億人を越えたのだそうです。夜間の動物園なので、来園者は自由に歩き回れるわけではなく、ゲートを入るとトラムが停車していて、これに乗り込みます。跡はトラムの中から夜の動物の様子を眺めることになりますが、当時のデジカメは感度がさほど高くなく、ブレで何が写っているのはよくわからくなってしまいました。

一方の、ダックツアーは、訪問当時は開始早々だったようですが、そもそもは第2次大戦で数多く使われた水陸両用車両をベースとしたもののようで、外観は大型のボートのようですが、船底部分に4つの車輪がついています。船として浮かんでいるときは、大型のモーターボートのように見えますが、陸上に上がってくると異常に車高の高い車で、かなり威圧感があります。陸上の観光と海からの観光とが乗り換えなしで楽しめ、ボートとしては船足も遅く、物珍しさがだけ取柄で、高い乗車料金を取っているようです。日本でも神戸を皮切りに東京湾などで運行しているようですが、さほどの人気はなさそうです。

シンガポールの観光は、買い物を除けば、マーライオンの像がある海岸一帯のようですが、このマーライオン像は、かつて3大がっかりと悪評されましたが、大きくなって海に向かって水を吐くようになって汚名返上したようです。シンガポールと言えば、イギリスから派遣され植民地支配を行ったのがラフルズですが、腕組みをした偉そうな像が立っていて、これも観光ポイントになっているようです。

このラッフルズのな目を冠したホテルは長くシンガポールを代表する最高級ホテルで、宿泊するには庶民としては敷居が高いのですが、アフタヌーンティでレストラン利用すれば、ちょっぴり満足感が得られます。

シンガポールを見ていると、世界に類を見ない実験国家のように思います。極端に進んだ電子化もそうで、紙の入国カードも廃止して、例外を認めない電子申請ですし、乗り物の乗車券もICカードのみのようです。電子化に着いてゆけない老人は切り捨てたのかもしれませんが、平均年齢が若い国だからでしょうか。ただ、高学歴の両親の子供を優遇するなどの政策は賛同できます。どこかの国のように、格差はいけない、など悪平等では、努力したり優秀な人間は報われません。そうすると、極論すれば優秀な人間は、優遇してくれる国を求めて国を捨てて流出し、残るのは努力しない人間ばかり、これでは誰が国を支えていくのでしょうか。シンガポールの状況を見守りたいと思います。

世界遺産のシンガポール植物園の紹介の時にも書きましたが、シンガポールは観光立国と言っている割に、観光客には不便で、さほどの観光資源も少ないように思います。大きな空港を持つので、他の観光地への中継基地的な存在のように思いますが、とりあえずはガイドブックに載る目新しいものを中心に観光ポイントを取り上げてみます。

20年前の当時に2つの目新しいと思われるものがありました。一つはナイトサファリで、もう一つはダックツアーと呼ばれる水陸両用の観光ヴィークルでした。ナイトサファリは、夜間だけ開園をしている、おそらく世界で唯一の動物園でしょう。訪れたのは20年以上も前ですが、調べてみると以外の早くに開園していて1980年で、2022年には来訪者が1億人を越えたのだそうです。夜間の動物園なので、来園者は自由に歩き回れるわけではなく、ゲートを入るとトラムが停車していて、これに乗り込みます。跡はトラムの中から夜の動物の様子を眺めることになりますが、当時のデジカメは感度がさほど高くなく、ブレで何が写っているのはよくわからくなってしまいました。

一方の、ダックツアーは、訪問当時は開始早々だったようですが、そもそもは第2次大戦で数多く使われた水陸両用車両をベースとしたもののようで、外観は大型のボートのようですが、船底部分に4つの車輪がついています。船として浮かんでいるときは、大型のモーターボートのように見えますが、陸上に上がってくると異常に車高の高い車で、かなり威圧感があります。陸上の観光と海からの観光とが乗り換えなしで楽しめ、ボートとしては船足も遅く、物珍しさがだけ取柄で、高い乗車料金を取っているようです。日本でも神戸を皮切りに東京湾などで運行しているようですが、さほどの人気はなさそうです。

シンガポールの観光は、買い物を除けば、マーライオンの像がある海岸一帯のようですが、このマーライオン像は、かつて3大がっかりと悪評されましたが、大きくなって海に向かって水を吐くようになって汚名返上したようです。シンガポールと言えば、イギリスから派遣され植民地支配を行ったのがラフルズですが、腕組みをした偉そうな像が立っていて、これも観光ポイントになっているようです。

このラッフルズのな目を冠したホテルは長くシンガポールを代表する最高級ホテルで、宿泊するには庶民としては敷居が高いのですが、アフタヌーンティでレストラン利用すれば、ちょっぴり満足感が得られます。

シンガポールを見ていると、世界に類を見ない実験国家のように思います。極端に進んだ電子化もそうで、紙の入国カードも廃止して、例外を認めない電子申請ですし、乗り物の乗車券もICカードのみのようです。電子化に着いてゆけない老人は切り捨てたのかもしれませんが、平均年齢が若い国だからでしょうか。ただ、高学歴の両親の子供を優遇するなどの政策は賛同できます。どこかの国のように、格差はいけない、など悪平等では、努力したり優秀な人間は報われません。そうすると、極論すれば優秀な人間は、優遇してくれる国を求めて国を捨てて流出し、残るのは努力しない人間ばかり、これでは誰が国を支えていくのでしょうか。シンガポールの状況を見守りたいと思います。

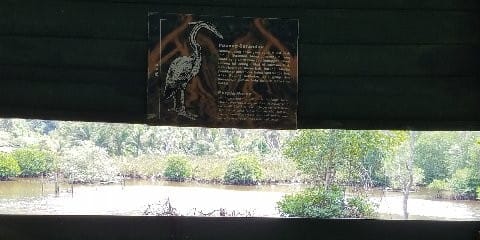

カントーは、メコンデルタの都市がそうであるように、果物が豊富で、食事の付いていないホテルでは果物は重宝しました。川を向いたりで刃物が必要でしたが、飛行機での移動では果物ナイフ一つも蛍光できませんでしたが、泊まったホテルには調理器具が備えられていて、これも助かりました。果物にまして豊富なのが花々で、様々な花が町中にあふれて咲いています。ホーチミンに近いメコンデルタの町であるミトーの観光ボートは、水郷のクリークの景色が見られ、果物園などを見学と試食ができます。ところが、カントーの水上マーケットの船はマーケットを見るだけでクリークの景色の観光など一切なし、その割に高額な乗船は外して、花を見に行くだけで十分と思います。

カントーは、メコンデルタの都市がそうであるように、果物が豊富で、食事の付いていないホテルでは果物は重宝しました。川を向いたりで刃物が必要でしたが、飛行機での移動では果物ナイフ一つも蛍光できませんでしたが、泊まったホテルには調理器具が備えられていて、これも助かりました。果物にまして豊富なのが花々で、様々な花が町中にあふれて咲いています。ホーチミンに近いメコンデルタの町であるミトーの観光ボートは、水郷のクリークの景色が見られ、果物園などを見学と試食ができます。ところが、カントーの水上マーケットの船はマーケットを見るだけでクリークの景色の観光など一切なし、その割に高額な乗船は外して、花を見に行くだけで十分と思います。