前回はラオス南部のパークセーからシーパンドンに至る道筋を紹介しましたが、今回はラオスとカンボジア国境近くにありメコン川いっぱいにかかる雄大なコーンパペン滝などを紹介します。

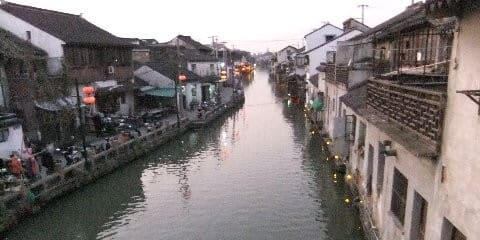

メコン川は中国から5か国を流れてベトナムで海の注ぐ国際架線です。ラオス国内は南北に縦断する形で南下し、北は世界遺産のルアンアパバーンを通りビエンチャンではタイとの国境を形作っています。南端に近い都市のパークセーの市内を流れて、さらに南のシーパンドンで川幅いっぱいの滝になって、カンボジアに流れ下ります。川幅は雨期には14kmにもなり、川の中には4,000もの中の島ができメコン川はいく筋にも判れてコーン滝になります。コーン滝というのは多くの滝の総称ですが、滝の幅は世界一、流量は世界四位なのだそうです。

数多くある島のうちデット島とコーン島との間には鉄道橋の遺構が残っています。戦前のフランス統治時代に敷設され戦後廃線になりましたが、線路は撤去されましたが、島を結ぶ唯一の道路として現在も使われています。ただ、この橋はもともと鉄道橋なので欄干などなくて渡るのはちょっと怖い気がします。近くにはこの路線で使われていた蒸気機関車がひっそりと保存されていました。

コーン滝の中で大きな滝は右岸よりのソンパミットの滝と左岸にあるコーンパペンの滝で、コーンパペンの滝が最大の滝になります。シーパンドンの地形は4,000万年前の地殻変動で砂岩層が隆起し多くの断層ができたところにメコン川が流れ下ってできたのだそうです。この地形のために、これらの滝は一本の滝が一直線に落ちるのではなく、岩の裂け目の間を幾筋にも分かれて流れ下っているので、豪快さには掛けますが、東南アジアを代表するメコンの川幅いっぱいに流れ落ちるさまは、さすがに雄大な景色です。

メコン川の対岸がカンボジアということもあって、西欧人はアンコールわったを見てから陸路と船でシーパンドンにやってくるようです。国境の検問がどのようになっているのか分かりませんでしたが、おそらく人手によって顔写真との照合やブラックリストのチェックをやっているのでないかと思います。マレーシアのムル国立公園の小さな空港では、一人の係官が対応していて、ずいぶんと待たされた記憶があります。わが国では顔認証が当たり前で、イミュグレーションで待たされることは無くなりました。以前は、事前に指紋を登録しておくと優先レーンで通過できましたが、これも過去のことになりました。指紋認証も顔認証も基本原理は同じだと思いますが、美容整形をした人はどの程度まで認識可能なのでしょうか。

メコン川は中国から5か国を流れてベトナムで海の注ぐ国際架線です。ラオス国内は南北に縦断する形で南下し、北は世界遺産のルアンアパバーンを通りビエンチャンではタイとの国境を形作っています。南端に近い都市のパークセーの市内を流れて、さらに南のシーパンドンで川幅いっぱいの滝になって、カンボジアに流れ下ります。川幅は雨期には14kmにもなり、川の中には4,000もの中の島ができメコン川はいく筋にも判れてコーン滝になります。コーン滝というのは多くの滝の総称ですが、滝の幅は世界一、流量は世界四位なのだそうです。

数多くある島のうちデット島とコーン島との間には鉄道橋の遺構が残っています。戦前のフランス統治時代に敷設され戦後廃線になりましたが、線路は撤去されましたが、島を結ぶ唯一の道路として現在も使われています。ただ、この橋はもともと鉄道橋なので欄干などなくて渡るのはちょっと怖い気がします。近くにはこの路線で使われていた蒸気機関車がひっそりと保存されていました。

コーン滝の中で大きな滝は右岸よりのソンパミットの滝と左岸にあるコーンパペンの滝で、コーンパペンの滝が最大の滝になります。シーパンドンの地形は4,000万年前の地殻変動で砂岩層が隆起し多くの断層ができたところにメコン川が流れ下ってできたのだそうです。この地形のために、これらの滝は一本の滝が一直線に落ちるのではなく、岩の裂け目の間を幾筋にも分かれて流れ下っているので、豪快さには掛けますが、東南アジアを代表するメコンの川幅いっぱいに流れ落ちるさまは、さすがに雄大な景色です。

メコン川の対岸がカンボジアということもあって、西欧人はアンコールわったを見てから陸路と船でシーパンドンにやってくるようです。国境の検問がどのようになっているのか分かりませんでしたが、おそらく人手によって顔写真との照合やブラックリストのチェックをやっているのでないかと思います。マレーシアのムル国立公園の小さな空港では、一人の係官が対応していて、ずいぶんと待たされた記憶があります。わが国では顔認証が当たり前で、イミュグレーションで待たされることは無くなりました。以前は、事前に指紋を登録しておくと優先レーンで通過できましたが、これも過去のことになりました。指紋認証も顔認証も基本原理は同じだと思いますが、美容整形をした人はどの程度まで認識可能なのでしょうか。

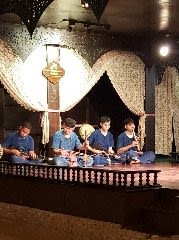

オールドチェンマイ文化センタは、旧市街の南門のチェンマイ門から南西に1.5km、東門のターペ門からでも2.5km程にある北部タイの文化を紹介する観光施設です。この文化センタで夕方18:30からカントークと呼ばれるダイニングテーブル二並べられた食事を食べながら民族ブヨウショーを見られるのがカントークディナーショーです。\2,800/人くらいの料金に食べられないくらい盛りだくさんの食事もついているので、割安感があります。会場は、板張りの講堂のようなところで中央に舞台が作られ、舞台を取り囲むように観客席があります。椅子に座る席と、床にあぐらをかく席とがありましたが、筆者は椅子席を選びました。民族楽器の演奏から始まり、タイ北部の民族舞踊が繰り広げられます。踊りては、観客席の中の通路を通って舞台に上がり、優雅な踊りを見せてくれます。舞踏の間には剣舞もありました。チェンマイに行かれたら、お勧めのプログラムの一つです。

オールドチェンマイ文化センタは、旧市街の南門のチェンマイ門から南西に1.5km、東門のターペ門からでも2.5km程にある北部タイの文化を紹介する観光施設です。この文化センタで夕方18:30からカントークと呼ばれるダイニングテーブル二並べられた食事を食べながら民族ブヨウショーを見られるのがカントークディナーショーです。\2,800/人くらいの料金に食べられないくらい盛りだくさんの食事もついているので、割安感があります。会場は、板張りの講堂のようなところで中央に舞台が作られ、舞台を取り囲むように観客席があります。椅子に座る席と、床にあぐらをかく席とがありましたが、筆者は椅子席を選びました。民族楽器の演奏から始まり、タイ北部の民族舞踊が繰り広げられます。踊りては、観客席の中の通路を通って舞台に上がり、優雅な踊りを見せてくれます。舞踏の間には剣舞もありました。チェンマイに行かれたら、お勧めのプログラムの一つです。