ベトナム首都のハノイ市街の中心街二なるホアンキエム湖と旧市街と紹介しましたが、ハノイにはシティ・ツアー・バスというオープンデッキの2階建てバスが走っています。ホアンキエム湖の北岸を起点に旧市街をかすめて、およそ一時間をかけてハノイの見どころを一周してくれます。乗客はベトナム語だけでなく日本語を含むガイドをレシーバで聞くことができます。初めてハノイに訪れた観光客の場合、とりあえず一周乗った後に、見たいところで途中下車をしても30分ごとバスはやってくるので手際よく観光ができる観光バスです。このバスのコースに含まれているホーチミン廟周辺はこのブログではすでに紹介していますので、別途紹介予定の世界遺産のタンロン遺跡これら以外の場所を紹介します。

ホアンキエム湖を出たバスは、湖の西側の旧市街をかすめてハノイ大教会の前を西に進みます。やがてレーニン像を通り過ぎフラグタワーの手前から北西に転じホーチミン廟の手間で北に向かいます。ホーチミン廟の前はバスから見ても長い人垣ができています。北にそのまま進み、タイ湖畔のクアンタン寺に停車します。ハノイの街を北側から守る鎮護寺として11世紀に送検されたようで、道路に面したこじんまりした門に比べて境内は意外と広く、中国の道教寺院に来た感じです。堂内は朱色が目立ち、こちらも中国風ですが、扉や欄間の彫刻はきれいです。中央には巨大な玄天上帝の像が祀られ、中国の関帝廟の関羽の像のようです。

タイ湖の築堤を北に進むと左手の湖に突き出た半島にチャンクオック寺の八角の朱色の塔が見えてきます。2004年に再建された仏舎利塔ですが、創建は6世紀と古く現在地に移転したのが17世紀だそうです。バスはタイ湖の北出ターンして再び築堤を渡って、クアンタン寺のところを左折してしばらく行くと北門教会です。フランス統治時代の20世紀初頭に建てられたカトリック教会で、ハノイの3大教会の一つです。屋根がオレンジで壁が黄色の建物は、ベトナムでは公的機関に多くて、ハノイの博物館も同じような色でした。この色の組み合わせは高貴なものなのでしょうか。鐘楼にある鐘はハノイで一番高いところに置かれた鐘なのだそうです。

北門教会の南側には世界遺産のタンロン遺跡で、この遺跡は別途、遺跡を通り過ぎて西にバスは文廟に寄りますが、ここから少し歩くとハノイ中央駅です。場とナムを代表する鉄道駅で、なかなか立派な建物が立っていますが、発車する列車は10本に満たない寂しさです。

駅の東にあるのがホアローの収容所跡です。フランスの植民地時代に、ベトナム人の反抗勢力の弾圧のためフランスが作ったもので、西欧列強のひどさを実感させる施設です。ギロチンも展示されていました。我が国も一つ間違えば似た環境になっていたかもしれません。ベトナムの人々は、弾圧に屈することなく、フランスから独立し、非人道的なアメリカの攻撃にも打ち勝ち、アメリカに唯一戦勝した粘り強さは驚嘆させられます。

お寺の塔の起源はインドで釈迦の遺骨を祀ったストゥーパで、土でできた半円のドーム状の物だったようです。仏舎利塔の性格はそのままで中国に伝わった後は、建造物となり、やがて我が国伝わった時には木造の多重塔になりました。名称もストゥーパ→塔婆→塔と省略進んでいったわけです。中国やベトナムなどの塔は軒の出入りがほとんどなく、六角や八角中のような形ですが、軒の出入りの深い我が国の塔はどこから見ても美しいと思います。ただ、このような高層の塔を木造で作るのはノウハウの塊のようで、コンピュータの構造設計の領域を超えているようです。解体数理後の台風で、頂上の九輪が傾いてしまったはその表れでしょうか。

ホアンキエム湖を出たバスは、湖の西側の旧市街をかすめてハノイ大教会の前を西に進みます。やがてレーニン像を通り過ぎフラグタワーの手前から北西に転じホーチミン廟の手間で北に向かいます。ホーチミン廟の前はバスから見ても長い人垣ができています。北にそのまま進み、タイ湖畔のクアンタン寺に停車します。ハノイの街を北側から守る鎮護寺として11世紀に送検されたようで、道路に面したこじんまりした門に比べて境内は意外と広く、中国の道教寺院に来た感じです。堂内は朱色が目立ち、こちらも中国風ですが、扉や欄間の彫刻はきれいです。中央には巨大な玄天上帝の像が祀られ、中国の関帝廟の関羽の像のようです。

タイ湖の築堤を北に進むと左手の湖に突き出た半島にチャンクオック寺の八角の朱色の塔が見えてきます。2004年に再建された仏舎利塔ですが、創建は6世紀と古く現在地に移転したのが17世紀だそうです。バスはタイ湖の北出ターンして再び築堤を渡って、クアンタン寺のところを左折してしばらく行くと北門教会です。フランス統治時代の20世紀初頭に建てられたカトリック教会で、ハノイの3大教会の一つです。屋根がオレンジで壁が黄色の建物は、ベトナムでは公的機関に多くて、ハノイの博物館も同じような色でした。この色の組み合わせは高貴なものなのでしょうか。鐘楼にある鐘はハノイで一番高いところに置かれた鐘なのだそうです。

北門教会の南側には世界遺産のタンロン遺跡で、この遺跡は別途、遺跡を通り過ぎて西にバスは文廟に寄りますが、ここから少し歩くとハノイ中央駅です。場とナムを代表する鉄道駅で、なかなか立派な建物が立っていますが、発車する列車は10本に満たない寂しさです。

駅の東にあるのがホアローの収容所跡です。フランスの植民地時代に、ベトナム人の反抗勢力の弾圧のためフランスが作ったもので、西欧列強のひどさを実感させる施設です。ギロチンも展示されていました。我が国も一つ間違えば似た環境になっていたかもしれません。ベトナムの人々は、弾圧に屈することなく、フランスから独立し、非人道的なアメリカの攻撃にも打ち勝ち、アメリカに唯一戦勝した粘り強さは驚嘆させられます。

お寺の塔の起源はインドで釈迦の遺骨を祀ったストゥーパで、土でできた半円のドーム状の物だったようです。仏舎利塔の性格はそのままで中国に伝わった後は、建造物となり、やがて我が国伝わった時には木造の多重塔になりました。名称もストゥーパ→塔婆→塔と省略進んでいったわけです。中国やベトナムなどの塔は軒の出入りがほとんどなく、六角や八角中のような形ですが、軒の出入りの深い我が国の塔はどこから見ても美しいと思います。ただ、このような高層の塔を木造で作るのはノウハウの塊のようで、コンピュータの構造設計の領域を超えているようです。解体数理後の台風で、頂上の九輪が傾いてしまったはその表れでしょうか。

何かの記念塔屋水道タンクか灯台のような構造物、それに観光案内所というのですが、どうも役所らしく旗が建っていて門からは入れません。た、小学校と思しき建物は、人口が少ない割には立派で美しく、役所がらみはどれも立派なのかもしれません。不思議なのは、ベトナムのキリスト教信者は数パーセントと言われているのですが、村内に確認しただけで3つも教会がありました。それも、村内の民家がちょっとみすぼらしいのにもかかわらず、どれも立派です。その一つの前庭にはキリスト誕生のジオラマが作られていましたが、よくよく見ると背景や両側の壁にはカラフルに色づけされたペットボトルがびっしりと貼り付けられていました。こんな利用法もあるんですね。教会に交じって民間信仰の祠らしきものもありました。

何かの記念塔屋水道タンクか灯台のような構造物、それに観光案内所というのですが、どうも役所らしく旗が建っていて門からは入れません。た、小学校と思しき建物は、人口が少ない割には立派で美しく、役所がらみはどれも立派なのかもしれません。不思議なのは、ベトナムのキリスト教信者は数パーセントと言われているのですが、村内に確認しただけで3つも教会がありました。それも、村内の民家がちょっとみすぼらしいのにもかかわらず、どれも立派です。その一つの前庭にはキリスト誕生のジオラマが作られていましたが、よくよく見ると背景や両側の壁にはカラフルに色づけされたペットボトルがびっしりと貼り付けられていました。こんな利用法もあるんですね。教会に交じって民間信仰の祠らしきものもありました。

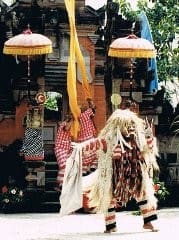

ヨルトゥバルの外に、綱渡りや結婚式の行列もあったように思います。村は意外と広く東京ドームの20倍ほどもあり、川か池のようなものもあります。その中に李朝後期の伝統家屋が移築され、京都の映画村のようにロケにも使われるそうです。家屋の中では伝統工芸の実演なども行われ、かつての韓国の人の暮らしぶりをうかがい知ることができる場所になっています。スウェーデンのストックホルム郊外にある巣感染と似ていますが、広さを比べて驚きました、民俗村はスカンセンの3倍も広いそうです。周辺の山々も民俗村の一部なのかもしれません。

ヨルトゥバルの外に、綱渡りや結婚式の行列もあったように思います。村は意外と広く東京ドームの20倍ほどもあり、川か池のようなものもあります。その中に李朝後期の伝統家屋が移築され、京都の映画村のようにロケにも使われるそうです。家屋の中では伝統工芸の実演なども行われ、かつての韓国の人の暮らしぶりをうかがい知ることができる場所になっています。スウェーデンのストックホルム郊外にある巣感染と似ていますが、広さを比べて驚きました、民俗村はスカンセンの3倍も広いそうです。周辺の山々も民俗村の一部なのかもしれません。

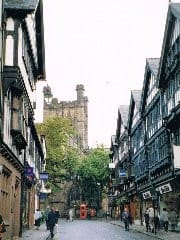

人口は400人足らずの村ですが、マーケット・クロスの西には14世紀に建てられた4つ星のマナー・ハウス・ホテルもあります。庭園の奥にあるレストランでは、食べきれないほどの食材が3段のプレートに乗ったアフターヌーン・ティーも楽しめます。また、マーケット・クロスから南に行くと、左手にバイ・ザ・ブルッグ川という小さな流れで、バック・ホス橋という石造りのアーチ橋もかかっています。この辺りは、絵葉書にもよく使われる景色のようで、結婚式の前撮りの風習が英国にあったのかどうかわかりませんが、ウェディング・ドレス姿の新婦さんを見かけました。

人口は400人足らずの村ですが、マーケット・クロスの西には14世紀に建てられた4つ星のマナー・ハウス・ホテルもあります。庭園の奥にあるレストランでは、食べきれないほどの食材が3段のプレートに乗ったアフターヌーン・ティーも楽しめます。また、マーケット・クロスから南に行くと、左手にバイ・ザ・ブルッグ川という小さな流れで、バック・ホス橋という石造りのアーチ橋もかかっています。この辺りは、絵葉書にもよく使われる景色のようで、結婚式の前撮りの風習が英国にあったのかどうかわかりませんが、ウェディング・ドレス姿の新婦さんを見かけました。