英語の詩を日本語で

English Poetry in Japanese

Milton, Paradise Lost (10: 914-36)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (10: 914-36)

(イヴ 「わたしがいけなかったの」)

こんなふうに見棄てないで、アダム、天に誓うわ、

あなたを愛してる、心の底から

尊敬してる。わたし、わけわかんないまま神さまに背いちゃった、

だまされちゃった、ほんと悲しい。お願い、

許して、行かないで。あなたが頼りなの、

やさしくわたしを見て、助けて、

わたし、ほんとにわからない、どうしたらいいの?

力になって支えてくれるのはあなただけなの。あなたに見棄てられたら、

わたし、どこに行けばいい? どこで生きていける?

わたしたちの命、あと一時間もないかも、でも、まだ生きているあいだ、

仲よくしたい、いっしょに

ひどい目にあったんだから、いっしょに

敵を憎んでいたい、あの蛇を。神さまも

そういってたよね? わたしだけ

憎まないで、こんな悲しいことになっちゃったけど、

わたしの命、もうおしまいなんだし、わたし、あなたよりも

つらいんだから。わたしたち、ふたりとも罪を犯したけど、あなたは

神さまに背いただけ、わたしは神さまとあなたに背いちゃった。

だからわたし、神さまに裁かれたとこにいって、

泣いて天にお願いする、あなたへの

裁きはなしにして、それをみんなわたしに

ください、って、だって、あなたを不幸にしたのはわたしだもの、

神さまが怒ってるのはわたしに対してだけだもの。

* * *

John Milton

Paradise Lost (10: 914-36)

Forsake me not thus, Adam, witness Heav'n

What love sincere, and reverence in my heart [915]

I beare thee, and unweeting have offended,

Unhappilie deceav'd; thy suppliant

I beg, and clasp thy knees; bereave me not,

Whereon I live, thy gentle looks, thy aid,

Thy counsel in this uttermost distress, [920]

My onely strength and stay: forlorn of thee,

Whither shall I betake me, where subsist?

While yet we live, scarse one short hour perhaps,

Between us two let there be peace, both joyning,

As joyn'd in injuries, one enmitie [925]

Against a Foe by doom express assign'd us,

That cruel Serpent: On me exercise not

Thy hatred for this miserie befall'n,

On me alreadie lost, mee then thy self

More miserable; both have sin'd, but thou [930]

Against God onely, I against God and thee,

And to the place of judgment will return,

There with my cries importune Heaven, that all

The sentence from thy head remov'd may light

On me, sole cause to thee of all this woe, [935]

Mee mee onely just object of his ire.

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (10: 914-36)

(イヴ 「わたしがいけなかったの」)

こんなふうに見棄てないで、アダム、天に誓うわ、

あなたを愛してる、心の底から

尊敬してる。わたし、わけわかんないまま神さまに背いちゃった、

だまされちゃった、ほんと悲しい。お願い、

許して、行かないで。あなたが頼りなの、

やさしくわたしを見て、助けて、

わたし、ほんとにわからない、どうしたらいいの?

力になって支えてくれるのはあなただけなの。あなたに見棄てられたら、

わたし、どこに行けばいい? どこで生きていける?

わたしたちの命、あと一時間もないかも、でも、まだ生きているあいだ、

仲よくしたい、いっしょに

ひどい目にあったんだから、いっしょに

敵を憎んでいたい、あの蛇を。神さまも

そういってたよね? わたしだけ

憎まないで、こんな悲しいことになっちゃったけど、

わたしの命、もうおしまいなんだし、わたし、あなたよりも

つらいんだから。わたしたち、ふたりとも罪を犯したけど、あなたは

神さまに背いただけ、わたしは神さまとあなたに背いちゃった。

だからわたし、神さまに裁かれたとこにいって、

泣いて天にお願いする、あなたへの

裁きはなしにして、それをみんなわたしに

ください、って、だって、あなたを不幸にしたのはわたしだもの、

神さまが怒ってるのはわたしに対してだけだもの。

* * *

John Milton

Paradise Lost (10: 914-36)

Forsake me not thus, Adam, witness Heav'n

What love sincere, and reverence in my heart [915]

I beare thee, and unweeting have offended,

Unhappilie deceav'd; thy suppliant

I beg, and clasp thy knees; bereave me not,

Whereon I live, thy gentle looks, thy aid,

Thy counsel in this uttermost distress, [920]

My onely strength and stay: forlorn of thee,

Whither shall I betake me, where subsist?

While yet we live, scarse one short hour perhaps,

Between us two let there be peace, both joyning,

As joyn'd in injuries, one enmitie [925]

Against a Foe by doom express assign'd us,

That cruel Serpent: On me exercise not

Thy hatred for this miserie befall'n,

On me alreadie lost, mee then thy self

More miserable; both have sin'd, but thou [930]

Against God onely, I against God and thee,

And to the place of judgment will return,

There with my cries importune Heaven, that all

The sentence from thy head remov'd may light

On me, sole cause to thee of all this woe, [935]

Mee mee onely just object of his ire.

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (10: 808-44)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (10: 808-44)

(アダム 「ぼくだけが罰を受ければいいのに」)

でも、さ、

「死」っていうのは、思ってたような、一度にガーンと来て、あっという間に

感覚を奪うようなものじゃなくって、今日からずっと

不幸せなまま生きてく、ってことなのかな? 今のぼくが

そうで、まわりのものもそうで、これが永遠につづく、って

ことなのかな? うわ・・・・・・また嫌なこと

思い出しちゃった。ノーガードの頭に、雷みたいに

こわい考えが落ちてくる・・・・・・ぼくと「死」は、

いっしょに、永遠に、生きつづけるのかな? 合体したみたいにひとつになって?

いや、ぼくだけじゃなくって、ぼくの子孫もみんな

いっしょに呪われるんだ。すてきな遺産を

残してしまったね、ぼくのこどもたち! こんな負の財産、

ぼくだけで使いはたして、なんにも残さなかったらよかったのに!

こんな財産、ないほうがありがたいよね。

うらまれて当然だよね! もうさ、ひとりの人間が罪を犯したからって、

なんで罪のない他のみんなが罰を受けることになるんだろ?

だって、みんなは悪くないのに? あ、ちがうか・・・・・・ぼくから生まれる人間は

みんな堕落してることになるよね。頭も心もみんな腐ってて、

考えることもやることもぼくと

おんなじなんだ。神さまの前で、無罪です!

なんていえるはずないんだ。はあ、結局、悪いのはぼくで、

神さまは悪くない、ってことか・・・・・・。どれだけ言い訳しても、

言い逃れしても、頭がこんがらがるだけで、最後は

ぼくが悪い、ってなっちゃうな。最初から最後まで、

ぼくが、ぼくだけが、悪いんだ。ぼくが悪の源、

みんなぼくだけのせいなんだ。だから、

ぼくだけが罰を受ければいいのに! ・・・・・・なんて無理だよね。ぼくだけで、

この大地より重い罰、

この世界よりもずっと重い罰を背負えるわけないし。あの悪い女と

ふたりでわけあったってね。もうさ、こうしたい、って考えても、

これは嫌だ、ってことを考えても、行きつくとこはおんなじだな。

もはや逃げ道なんてなくって、ぼくは過去にも

未来にも例がないほど悲惨で不幸、って思い知るだけなんだ。

こんな罪と罰に値するのなんて、ぼくを除けばサタンだけ・・・・・・。

ああ、ああ、良心的に考えてたら、

もう恐怖のどん底だ。出口もなく、

ただ深く、もっと深く、まっさかさまに落ちてくだけなんだ!

* * *

John Milton

Paradise Lost (10: 808-44)

. . . But say

That Death be not one stroak, as I suppos'd,

Bereaving sense, but endless miserie [810]

From this day onward, which I feel begun

Both in me, and without me, and so last

To perpetuitie; Ay me, that fear

Comes thundring back with dreadful revolution

On my defensless head; both Death and I [815]

Am found Eternal, and incorporate both,

Nor I on my part single, in mee all

Posteritie stands curst: Fair Patrimonie

That I must leave ye, Sons; O were I able

To waste it all my self, and leave ye none! [820]

So disinherited how would ye bless

Me now your curse! Ah, why should all mankind

For one mans fault thus guiltless be condemn'd,

If guiltless? But from mee what can proceed,

But all corrupt, both Mind and Will deprav'd, [825]

Not to do onely, but to will the same

With me? how can they then acquitted stand

In sight of God? Him after all Disputes

Forc't I absolve: all my evasions vain

And reasonings, though through Mazes, lead me still [830]

But to my own conviction: first and last

On mee, mee onely, as the sourse and spring

Of all corruption, all the blame lights due;

So might the wrauth. Fond wish! couldst thou support

That burden heavier then the Earth to bear [835]

Then all the World much heavier, though divided

With that bad Woman? Thus what thou desir'st,

And what thou fearst, alike destroyes all hope

Of refuge, and concludes thee miserable

Beyond all past example and future, [840]

To Satan only like both crime and doom.

O Conscience, into what Abyss of fears

And horrors hast thou driv'n me; out of which

I find no way, from deep to deeper plung'd!

* * *

イヴとはケンカ中。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_10/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (10: 808-44)

(アダム 「ぼくだけが罰を受ければいいのに」)

でも、さ、

「死」っていうのは、思ってたような、一度にガーンと来て、あっという間に

感覚を奪うようなものじゃなくって、今日からずっと

不幸せなまま生きてく、ってことなのかな? 今のぼくが

そうで、まわりのものもそうで、これが永遠につづく、って

ことなのかな? うわ・・・・・・また嫌なこと

思い出しちゃった。ノーガードの頭に、雷みたいに

こわい考えが落ちてくる・・・・・・ぼくと「死」は、

いっしょに、永遠に、生きつづけるのかな? 合体したみたいにひとつになって?

いや、ぼくだけじゃなくって、ぼくの子孫もみんな

いっしょに呪われるんだ。すてきな遺産を

残してしまったね、ぼくのこどもたち! こんな負の財産、

ぼくだけで使いはたして、なんにも残さなかったらよかったのに!

こんな財産、ないほうがありがたいよね。

うらまれて当然だよね! もうさ、ひとりの人間が罪を犯したからって、

なんで罪のない他のみんなが罰を受けることになるんだろ?

だって、みんなは悪くないのに? あ、ちがうか・・・・・・ぼくから生まれる人間は

みんな堕落してることになるよね。頭も心もみんな腐ってて、

考えることもやることもぼくと

おんなじなんだ。神さまの前で、無罪です!

なんていえるはずないんだ。はあ、結局、悪いのはぼくで、

神さまは悪くない、ってことか・・・・・・。どれだけ言い訳しても、

言い逃れしても、頭がこんがらがるだけで、最後は

ぼくが悪い、ってなっちゃうな。最初から最後まで、

ぼくが、ぼくだけが、悪いんだ。ぼくが悪の源、

みんなぼくだけのせいなんだ。だから、

ぼくだけが罰を受ければいいのに! ・・・・・・なんて無理だよね。ぼくだけで、

この大地より重い罰、

この世界よりもずっと重い罰を背負えるわけないし。あの悪い女と

ふたりでわけあったってね。もうさ、こうしたい、って考えても、

これは嫌だ、ってことを考えても、行きつくとこはおんなじだな。

もはや逃げ道なんてなくって、ぼくは過去にも

未来にも例がないほど悲惨で不幸、って思い知るだけなんだ。

こんな罪と罰に値するのなんて、ぼくを除けばサタンだけ・・・・・・。

ああ、ああ、良心的に考えてたら、

もう恐怖のどん底だ。出口もなく、

ただ深く、もっと深く、まっさかさまに落ちてくだけなんだ!

* * *

John Milton

Paradise Lost (10: 808-44)

. . . But say

That Death be not one stroak, as I suppos'd,

Bereaving sense, but endless miserie [810]

From this day onward, which I feel begun

Both in me, and without me, and so last

To perpetuitie; Ay me, that fear

Comes thundring back with dreadful revolution

On my defensless head; both Death and I [815]

Am found Eternal, and incorporate both,

Nor I on my part single, in mee all

Posteritie stands curst: Fair Patrimonie

That I must leave ye, Sons; O were I able

To waste it all my self, and leave ye none! [820]

So disinherited how would ye bless

Me now your curse! Ah, why should all mankind

For one mans fault thus guiltless be condemn'd,

If guiltless? But from mee what can proceed,

But all corrupt, both Mind and Will deprav'd, [825]

Not to do onely, but to will the same

With me? how can they then acquitted stand

In sight of God? Him after all Disputes

Forc't I absolve: all my evasions vain

And reasonings, though through Mazes, lead me still [830]

But to my own conviction: first and last

On mee, mee onely, as the sourse and spring

Of all corruption, all the blame lights due;

So might the wrauth. Fond wish! couldst thou support

That burden heavier then the Earth to bear [835]

Then all the World much heavier, though divided

With that bad Woman? Thus what thou desir'st,

And what thou fearst, alike destroyes all hope

Of refuge, and concludes thee miserable

Beyond all past example and future, [840]

To Satan only like both crime and doom.

O Conscience, into what Abyss of fears

And horrors hast thou driv'n me; out of which

I find no way, from deep to deeper plung'd!

* * *

イヴとはケンカ中。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_10/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (10: 720-42)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (10: 720-42)

(アダム 「人間すべてが呪われてしまった」)

ああ、もう最悪だ、幸せだったのに。こんなことになるなんて、

この新しい、すばらしい世界と、その頂点に立ってたはずの

このぼくが・・・・・・。幸せの頂点から

呪いのどん底にまっさかさまだ。もう神さまに

顔向けできないな。神さまに会うことがいちばんの

楽しみだったのに。でも、それだけじゃないんだよな。

これくらいの不幸はぼくにとって当然の報いだから、

がまんしなくちゃね。でも、ぼくが耐えるだけじゃダメなんだ。

ぼくが食べるもの、飲むもの、ぼくから生まれるもの、

みんな呪われることになったんだから。前に聞いた

「産めよ、増えよ」、って言葉、

今聞いたら、それだけで死にそうだ。ぼくから産まれて

増えるのは、ぼくへの呪いだけだから。

これから先、生まれてくる者は、みんな

ぼくがもたらした不幸のなかで生きて、そして

ぼくを呪うんだ。汚れた祖先がバカなことをしたもんだ、

礼をいうぜ、アダム! ってね。ありがとう、とかいって

呪われるって、きついよね。つまりさ、

ぼくにふりかかる呪いに加えて、ぼくから生まれる者すべてに

ふりかかる呪いも、波みたいにぼくの上にかえってくるんだ。

重力の中心みたいに、ぼくの上に、

どーんって落ちてくるんだ。楽園の喜びなんて、あっという間に消えちゃった。

あっという間だったのに、その代償は高かったよな、永遠につづく苦悩なんだもんな。

* * *

John Milton

Paradise Lost (10: 720-42)

O miserable of happie! is this the end [720]

Of this new glorious World, and mee so late

The Glory of that Glory, who now becom

Accurst of blessed, hide me from the face

Of God, whom to behold was then my highth

Of happiness: yet well, if here would end [725]

The miserie, I deserv'd it, and would beare

My own deservings; but this will not serve;

All that I eat or drink, or shall beget,

Is propagated curse. O voice once heard

Delightfully, Encrease and multiply, [730]

Now death to hear! for what can I encrease

Or multiplie, but curses on my head?

Who of all Ages to succeed, but feeling

The evil on him brought by me, will curse

My Head, Ill fare our Ancestor impure, [735]

For this we may thank Adam; but his thanks

Shall be the execration; so besides

Mine own that bide upon me, all from mee

Shall with a fierce reflux on mee redound,

On mee as on thir natural center light [740]

Heavie, though in thir place. O fleeting joyes

Of Paradise, deare bought with lasting woes!

* * *

アダム(とイヴ)の原罪および死の運命が、彼らから

生まれるすべての人間に受け継がれることになる、

ということ。またその結果、すべての人間がアダムを

うらむことになる、ということ。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_10/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (10: 720-42)

(アダム 「人間すべてが呪われてしまった」)

ああ、もう最悪だ、幸せだったのに。こんなことになるなんて、

この新しい、すばらしい世界と、その頂点に立ってたはずの

このぼくが・・・・・・。幸せの頂点から

呪いのどん底にまっさかさまだ。もう神さまに

顔向けできないな。神さまに会うことがいちばんの

楽しみだったのに。でも、それだけじゃないんだよな。

これくらいの不幸はぼくにとって当然の報いだから、

がまんしなくちゃね。でも、ぼくが耐えるだけじゃダメなんだ。

ぼくが食べるもの、飲むもの、ぼくから生まれるもの、

みんな呪われることになったんだから。前に聞いた

「産めよ、増えよ」、って言葉、

今聞いたら、それだけで死にそうだ。ぼくから産まれて

増えるのは、ぼくへの呪いだけだから。

これから先、生まれてくる者は、みんな

ぼくがもたらした不幸のなかで生きて、そして

ぼくを呪うんだ。汚れた祖先がバカなことをしたもんだ、

礼をいうぜ、アダム! ってね。ありがとう、とかいって

呪われるって、きついよね。つまりさ、

ぼくにふりかかる呪いに加えて、ぼくから生まれる者すべてに

ふりかかる呪いも、波みたいにぼくの上にかえってくるんだ。

重力の中心みたいに、ぼくの上に、

どーんって落ちてくるんだ。楽園の喜びなんて、あっという間に消えちゃった。

あっという間だったのに、その代償は高かったよな、永遠につづく苦悩なんだもんな。

* * *

John Milton

Paradise Lost (10: 720-42)

O miserable of happie! is this the end [720]

Of this new glorious World, and mee so late

The Glory of that Glory, who now becom

Accurst of blessed, hide me from the face

Of God, whom to behold was then my highth

Of happiness: yet well, if here would end [725]

The miserie, I deserv'd it, and would beare

My own deservings; but this will not serve;

All that I eat or drink, or shall beget,

Is propagated curse. O voice once heard

Delightfully, Encrease and multiply, [730]

Now death to hear! for what can I encrease

Or multiplie, but curses on my head?

Who of all Ages to succeed, but feeling

The evil on him brought by me, will curse

My Head, Ill fare our Ancestor impure, [735]

For this we may thank Adam; but his thanks

Shall be the execration; so besides

Mine own that bide upon me, all from mee

Shall with a fierce reflux on mee redound,

On mee as on thir natural center light [740]

Heavie, though in thir place. O fleeting joyes

Of Paradise, deare bought with lasting woes!

* * *

アダム(とイヴ)の原罪および死の運命が、彼らから

生まれるすべての人間に受け継がれることになる、

ということ。またその結果、すべての人間がアダムを

うらむことになる、ということ。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_10/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (9: 896-916)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (9: 896-916)

(アダム 「君なしでは生きていけない」)

この世でいちばんきれいな君・・・・・・神が最後に、いちばん

いいものとしてつくった君・・・・・この世で見えるもの、

頭に浮かぶもの、そのいちばんいいものを集めたかのような君・・・・・・

清らかで、神々しくて、善良で、やさしくて、そして美しかった君!

君が堕ちてしまうなんて、こんなに急に堕ちてしまうなんて、どういうことなの?

美しさを失って、花を失って、死ぬ人、滅びる人となってしまうなんて?

ねえ、君はどうして背いてしまったの?

あの厳しい禁止の命令に? どうしてあの神聖な、

禁じられた果実に手をつけてしまったの? よくわからないけど、

邪悪な敵の策略か何かにだまされたんだよね?

君といっしょに、ぼくも、もうおしまいだね。だって、

ぼくも死ぬんだから・・・・・・。もう決めてる。

ぼくは君なしじゃ生きられない。君と話すこと、愛しあうことなしでは

生きられない。あんなに楽しかったんだから。幸せだったんだから。

この誰もいない森でひとりで生きていくなんて、もういやだよ。

たとえ神がもうひとりイヴをつくってくれても、あばらを

もう一本とるだけだとしても、君のことは

忘れられない。絶対に無理。ぼくと君は、

もともとつながってるんだ。君はぼくの肉から、

ぼくの骨からできてるんだ。だから、ぼくは君と

絶対に別れない。幸せなときも、そうでないときも、だよ。

* * *

John Milton

Paradise Lost (9: 896-916)

O fairest of Creation, last and best

Of all Gods works, Creature in whom excell'd

Whatever can to sight or thought be formd,

Holy, divine, good, amiable, or sweet!

How art thou lost, how on a sudden lost, [900]

Defac't, deflourd, and now to Death devote?

Rather how hast thou yeelded to transgress

The strict forbiddance, how to violate

The sacred Fruit forbidd'n! som cursed fraud

Of Enemie hath beguil'd thee, yet unknown, [905]

And mee with thee hath ruind, for with thee

Certain my resolution is to Die;

How can I live without thee, how forgoe

Thy sweet Converse and Love so dearly joyn'd,

To live again in these wilde Woods forlorn? [910]

Should God create another Eve, and I

Another Rib afford, yet loss of thee

Would never from my heart; no no, I feel

The Link of Nature draw me: Flesh of Flesh,

Bone of my Bone thou art, and from thy State [915]

Mine never shall be parted, bliss or woe.

* * *

人間すべての原罪が(ほぼ)確定する場面だが、

ミルトンは、この場面を美しく、そしてある意味

人として正しいものとして描いている。

キリスト教倫理的にいちばん悪い場面が、

いちばん美しく、そして正しい、という。

(サタンの描写についても同様。キリスト教

倫理的にいちばん悪い存在が、ある意味、

いちばん魅力的な存在、となっている。)

キリスト教における教義・神話・世界観・倫理などを

聖書や各種神学思想にのっとってきちんと描き切り、

かつ同時に、キリスト教倫理とは齟齬する、きわめて

人間的な価値観を軸に心ゆさぶる物語をつくっている

ところに、ミルトンの視野の広さ、社会や人に対する

洞察や深さ、思考の幅や奥行、のようなものを見るべき

だろう。

『楽園は失われた』は、極端な宗教性(急進的な

プロテスタント思想、いわゆるピューリタニズム)と、

極端な世俗性(ルネサンス的、古典文学的な、

人間的、世俗的で、時として非道徳的な思考)を、

等しくあわせもっている。つまり、そこに含まれるのは、

16-17世紀イギリスの思潮における両極端であると同時に、

いわばヨーロッパのキリスト教文明における過去と

未来のすべてである。

(上の場面のようなアダムを、たとえば、信仰のために

家庭を棄てることを当然のこととして描く--というか、

家庭をほとんど描かない--バニヤンの『巡礼の旅』

(『天路歴程』)と比べてみる。ミルトンが現代の側に

いることがよくわかるだろう。)

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (9: 896-916)

(アダム 「君なしでは生きていけない」)

この世でいちばんきれいな君・・・・・・神が最後に、いちばん

いいものとしてつくった君・・・・・この世で見えるもの、

頭に浮かぶもの、そのいちばんいいものを集めたかのような君・・・・・・

清らかで、神々しくて、善良で、やさしくて、そして美しかった君!

君が堕ちてしまうなんて、こんなに急に堕ちてしまうなんて、どういうことなの?

美しさを失って、花を失って、死ぬ人、滅びる人となってしまうなんて?

ねえ、君はどうして背いてしまったの?

あの厳しい禁止の命令に? どうしてあの神聖な、

禁じられた果実に手をつけてしまったの? よくわからないけど、

邪悪な敵の策略か何かにだまされたんだよね?

君といっしょに、ぼくも、もうおしまいだね。だって、

ぼくも死ぬんだから・・・・・・。もう決めてる。

ぼくは君なしじゃ生きられない。君と話すこと、愛しあうことなしでは

生きられない。あんなに楽しかったんだから。幸せだったんだから。

この誰もいない森でひとりで生きていくなんて、もういやだよ。

たとえ神がもうひとりイヴをつくってくれても、あばらを

もう一本とるだけだとしても、君のことは

忘れられない。絶対に無理。ぼくと君は、

もともとつながってるんだ。君はぼくの肉から、

ぼくの骨からできてるんだ。だから、ぼくは君と

絶対に別れない。幸せなときも、そうでないときも、だよ。

* * *

John Milton

Paradise Lost (9: 896-916)

O fairest of Creation, last and best

Of all Gods works, Creature in whom excell'd

Whatever can to sight or thought be formd,

Holy, divine, good, amiable, or sweet!

How art thou lost, how on a sudden lost, [900]

Defac't, deflourd, and now to Death devote?

Rather how hast thou yeelded to transgress

The strict forbiddance, how to violate

The sacred Fruit forbidd'n! som cursed fraud

Of Enemie hath beguil'd thee, yet unknown, [905]

And mee with thee hath ruind, for with thee

Certain my resolution is to Die;

How can I live without thee, how forgoe

Thy sweet Converse and Love so dearly joyn'd,

To live again in these wilde Woods forlorn? [910]

Should God create another Eve, and I

Another Rib afford, yet loss of thee

Would never from my heart; no no, I feel

The Link of Nature draw me: Flesh of Flesh,

Bone of my Bone thou art, and from thy State [915]

Mine never shall be parted, bliss or woe.

* * *

人間すべての原罪が(ほぼ)確定する場面だが、

ミルトンは、この場面を美しく、そしてある意味

人として正しいものとして描いている。

キリスト教倫理的にいちばん悪い場面が、

いちばん美しく、そして正しい、という。

(サタンの描写についても同様。キリスト教

倫理的にいちばん悪い存在が、ある意味、

いちばん魅力的な存在、となっている。)

キリスト教における教義・神話・世界観・倫理などを

聖書や各種神学思想にのっとってきちんと描き切り、

かつ同時に、キリスト教倫理とは齟齬する、きわめて

人間的な価値観を軸に心ゆさぶる物語をつくっている

ところに、ミルトンの視野の広さ、社会や人に対する

洞察や深さ、思考の幅や奥行、のようなものを見るべき

だろう。

『楽園は失われた』は、極端な宗教性(急進的な

プロテスタント思想、いわゆるピューリタニズム)と、

極端な世俗性(ルネサンス的、古典文学的な、

人間的、世俗的で、時として非道徳的な思考)を、

等しくあわせもっている。つまり、そこに含まれるのは、

16-17世紀イギリスの思潮における両極端であると同時に、

いわばヨーロッパのキリスト教文明における過去と

未来のすべてである。

(上の場面のようなアダムを、たとえば、信仰のために

家庭を棄てることを当然のこととして描く--というか、

家庭をほとんど描かない--バニヤンの『巡礼の旅』

(『天路歴程』)と比べてみる。ミルトンが現代の側に

いることがよくわかるだろう。)

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (9: 780-833)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (9: 780-833)

(イヴが禁断の木の実を食べる)

・・・・・・軽はずみにもイヴは、禁断の木の実に手をのばし、

それをもぎとり、そして食べた。運命の瞬間であった。

大地は傷つき、自然が

生んだすべてのものも嘆き、ため息をつき、こういっているかのようであった、

すべてが失われた、と。罪深いヘビはこそこそと

茂みに戻っていった。これにイヴは気づかなかったが、それはしかたがない。

果実の味に夢中になっていて、他のことなど目に入らなかった

からだ。彼女は思った、これほどおいしい果実なんて

食べたことない、と。本当にそうなのか、知恵が手に入るという期待から

そう妄想したのかは、怪しいところだ。神になる、という夢想も忘れてはいなかった。

イヴはその実を頬ばり、むしゃむしゃと食べた。止まらなかった。

〈死〉を食べているとも気づかずに。やがて満足し、

ワインに酔っているかのように、陽気に、楽しげに、

彼女はひとりで話しはじめた。

「うわ、もう、最高! 効きすぎ! この木が

いちばん! 賢くしてくれるなんて、

まさに神さまの力ね。これまで知らなかったし、悪いものだと思ってた。

この実、わたし、ほったらかしにして、役立たずみたいに

見てた。でも、これから毎朝、ちゃんと世話するわ。

歌でたたえて、賛美して、

そして実りの重荷をおろしてあげる。

みんなにどうぞって、枝がさし出されてるんだから。

毎日この実を食べて、わたし、もの知りに

なるの。何でも知ってる神さまたちみたいに。

あ、そうそう、知識をひとり占めしたがる神さまたちもいるようね。そんなこと、

無理なのに。知識がそんな神さまたちのものだったら、こんなふうに

ここに知識の木なんか生えてるはずないもの。それから、〈経験〉って

大事よね。最高の道しるべだわ。〈経験〉を恐れていたら、

わたし、バカなままだった。〈経験〉することで〈知恵〉が

手に入ったのよね。それまで隠れていたような〈知恵〉が、よ。

うふ、たぶん、わたし、ばれてないわ。天国は高くて、

高くて遠くて、地上のことなんか

はっきり見えるわけないし。それから、いろいろ忙しいはずだから、

あの、ダメっていってた神さま? も、ずーっとこっちなんか

見てるはずないわ。スパイにいろいろ任せっきり

なんだし。・・・・・・でも、アダムには

なんていおう? わたしが変わったことを

ちゃんと教えてあげて、この幸せを

半分こしようかな? それとも、やめとく?

知識でリードしたんだから、そのままで

いてもいいよね? そしたら、女に足りない部分が

補えて、アダムもわたしのこと、もっと好きになってくれたりなんかして?

彼と対等になって、で、もしかしたら、

ちょっとうれしいかもなんだけど、ときどきわたしのほうが

上になったり、しちゃうかも? だって、下にいたら自由なんてないんだし。

でも、それはいいとして、もし、わたし、神さまにばれてて

死ぬことになっちゃったらどうしよう? わたしがいなくなったら、

アダムは別のイヴと結婚するのかな?

そして末永く幸せになっちゃったりするのかな? わたしなしで・・・・・・。

うわ、そんなの、考えただけで死にそう! 絶対無理! うん、決めた!

アダムにも知識の幸せをわけてあげる。それか、死をわけてあげる。

わたし、アダムが好き。あの人がいれば

死も平気。あの人がいなかったら、わたし、死んじゃう。

* * *

John Milton

Paradise Lost (9: 780-833)

. . . her rash hand in evil hour [780]

Forth reaching to the Fruit, she pluck'd, she eat:

Earth felt the wound, and Nature from her seat

Sighing through all her Works gave signs of woe,

That all was lost. Back to the Thicket slunk

The guiltie Serpent, and well might, for Eve [785]

Intent now wholly on her taste, naught else

Regarded, such delight till then, as seemd,

In Fruit she never tasted, whether true

Or fansied so, through expectation high

Of knowledg, nor was God-head from her thought. [790]

Greedily she ingorg'd without restraint,

And knew not eating Death: Satiate at length,

And hight'nd as with Wine, jocond and boon,

Thus to her self she pleasingly began.

O Sovran, vertuous, precious of all Trees [795]

In Paradise, of operation blest

To Sapience, hitherto obscur'd, infam'd,

And thy fair Fruit let hang, as to no end

Created; but henceforth my early care,

Not without Song, each Morning, and due praise [800]

Shall tend thee, and the fertil burden ease

Of thy full branches offer'd free to all;

Till dieted by thee I grow mature

In knowledge, as the Gods who all things know;

Though others envie what they cannot give; [805]

For had the gift bin theirs, it had not here

Thus grown. Experience, next to thee I owe,

Best guide; not following thee, I had remaind

In ignorance, thou op'nst Wisdoms way,

And giv'st access, though secret she retire. [810]

And I perhaps am secret; Heav'n is high,

High and remote to see from thence distinct

Each thing on Earth; and other care perhaps

May have diverted from continual watch

Our great Forbidder, safe with all his Spies [815]

About him. But to Adam in what sort

Shall I appeer? shall I to him make known

As yet my change, and give him to partake

Full happiness with mee, or rather not,

But keep the odds of Knowledge in my power [820]

Without Copartner? so to add what wants

In Femal Sex, the more to draw his Love,

And render me more equal, and perhaps,

A thing not undesireable, somtime

Superior: for inferior who is free? [825]

This may be well: but what if God have seen

And Death ensue? then I shall be no more,

And Adam wedded to another Eve,

Shall live with her enjoying, I extinct;

A death to think. Confirm'd then I resolve, [830]

Adam shall share with me in bliss or woe:

So dear I love him, that with him all deaths

I could endure, without him live no life.

* * *

ミルトンは、かわいい、愛すべき女性として

この場面のイヴを描いていると思う。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (9: 780-833)

(イヴが禁断の木の実を食べる)

・・・・・・軽はずみにもイヴは、禁断の木の実に手をのばし、

それをもぎとり、そして食べた。運命の瞬間であった。

大地は傷つき、自然が

生んだすべてのものも嘆き、ため息をつき、こういっているかのようであった、

すべてが失われた、と。罪深いヘビはこそこそと

茂みに戻っていった。これにイヴは気づかなかったが、それはしかたがない。

果実の味に夢中になっていて、他のことなど目に入らなかった

からだ。彼女は思った、これほどおいしい果実なんて

食べたことない、と。本当にそうなのか、知恵が手に入るという期待から

そう妄想したのかは、怪しいところだ。神になる、という夢想も忘れてはいなかった。

イヴはその実を頬ばり、むしゃむしゃと食べた。止まらなかった。

〈死〉を食べているとも気づかずに。やがて満足し、

ワインに酔っているかのように、陽気に、楽しげに、

彼女はひとりで話しはじめた。

「うわ、もう、最高! 効きすぎ! この木が

いちばん! 賢くしてくれるなんて、

まさに神さまの力ね。これまで知らなかったし、悪いものだと思ってた。

この実、わたし、ほったらかしにして、役立たずみたいに

見てた。でも、これから毎朝、ちゃんと世話するわ。

歌でたたえて、賛美して、

そして実りの重荷をおろしてあげる。

みんなにどうぞって、枝がさし出されてるんだから。

毎日この実を食べて、わたし、もの知りに

なるの。何でも知ってる神さまたちみたいに。

あ、そうそう、知識をひとり占めしたがる神さまたちもいるようね。そんなこと、

無理なのに。知識がそんな神さまたちのものだったら、こんなふうに

ここに知識の木なんか生えてるはずないもの。それから、〈経験〉って

大事よね。最高の道しるべだわ。〈経験〉を恐れていたら、

わたし、バカなままだった。〈経験〉することで〈知恵〉が

手に入ったのよね。それまで隠れていたような〈知恵〉が、よ。

うふ、たぶん、わたし、ばれてないわ。天国は高くて、

高くて遠くて、地上のことなんか

はっきり見えるわけないし。それから、いろいろ忙しいはずだから、

あの、ダメっていってた神さま? も、ずーっとこっちなんか

見てるはずないわ。スパイにいろいろ任せっきり

なんだし。・・・・・・でも、アダムには

なんていおう? わたしが変わったことを

ちゃんと教えてあげて、この幸せを

半分こしようかな? それとも、やめとく?

知識でリードしたんだから、そのままで

いてもいいよね? そしたら、女に足りない部分が

補えて、アダムもわたしのこと、もっと好きになってくれたりなんかして?

彼と対等になって、で、もしかしたら、

ちょっとうれしいかもなんだけど、ときどきわたしのほうが

上になったり、しちゃうかも? だって、下にいたら自由なんてないんだし。

でも、それはいいとして、もし、わたし、神さまにばれてて

死ぬことになっちゃったらどうしよう? わたしがいなくなったら、

アダムは別のイヴと結婚するのかな?

そして末永く幸せになっちゃったりするのかな? わたしなしで・・・・・・。

うわ、そんなの、考えただけで死にそう! 絶対無理! うん、決めた!

アダムにも知識の幸せをわけてあげる。それか、死をわけてあげる。

わたし、アダムが好き。あの人がいれば

死も平気。あの人がいなかったら、わたし、死んじゃう。

* * *

John Milton

Paradise Lost (9: 780-833)

. . . her rash hand in evil hour [780]

Forth reaching to the Fruit, she pluck'd, she eat:

Earth felt the wound, and Nature from her seat

Sighing through all her Works gave signs of woe,

That all was lost. Back to the Thicket slunk

The guiltie Serpent, and well might, for Eve [785]

Intent now wholly on her taste, naught else

Regarded, such delight till then, as seemd,

In Fruit she never tasted, whether true

Or fansied so, through expectation high

Of knowledg, nor was God-head from her thought. [790]

Greedily she ingorg'd without restraint,

And knew not eating Death: Satiate at length,

And hight'nd as with Wine, jocond and boon,

Thus to her self she pleasingly began.

O Sovran, vertuous, precious of all Trees [795]

In Paradise, of operation blest

To Sapience, hitherto obscur'd, infam'd,

And thy fair Fruit let hang, as to no end

Created; but henceforth my early care,

Not without Song, each Morning, and due praise [800]

Shall tend thee, and the fertil burden ease

Of thy full branches offer'd free to all;

Till dieted by thee I grow mature

In knowledge, as the Gods who all things know;

Though others envie what they cannot give; [805]

For had the gift bin theirs, it had not here

Thus grown. Experience, next to thee I owe,

Best guide; not following thee, I had remaind

In ignorance, thou op'nst Wisdoms way,

And giv'st access, though secret she retire. [810]

And I perhaps am secret; Heav'n is high,

High and remote to see from thence distinct

Each thing on Earth; and other care perhaps

May have diverted from continual watch

Our great Forbidder, safe with all his Spies [815]

About him. But to Adam in what sort

Shall I appeer? shall I to him make known

As yet my change, and give him to partake

Full happiness with mee, or rather not,

But keep the odds of Knowledge in my power [820]

Without Copartner? so to add what wants

In Femal Sex, the more to draw his Love,

And render me more equal, and perhaps,

A thing not undesireable, somtime

Superior: for inferior who is free? [825]

This may be well: but what if God have seen

And Death ensue? then I shall be no more,

And Adam wedded to another Eve,

Shall live with her enjoying, I extinct;

A death to think. Confirm'd then I resolve, [830]

Adam shall share with me in bliss or woe:

So dear I love him, that with him all deaths

I could endure, without him live no life.

* * *

ミルトンは、かわいい、愛すべき女性として

この場面のイヴを描いていると思う。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (9: 679-732)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (9: 679-732)

(サタン 「禁じられた木の実なんて食べても平気」)

「うん、君は聖なる木、知恵ある木、そしてその知恵を与えてくれる、

知識の母のような木だね。今、ぼくは君の力を感じるよ。 680

はっきりとね。ぼくには見えるんだ、

原因のうちに結果が。それから、いちばんかしこい神々の

考えるようなことも読める。どんなに難しいことでもね。

ねえ、あなた、この世の女王さま、信じなくてもいいですよ、

死についてのあの恐ろしい脅しなんか。だって死なないんですから。

死ぬ、ですって? この実で? むしろ命が手に入るんですよ、

知識だけでなく。脅してくるあの彼の手で死ぬ? ぼくを見てくださいよ。

あの実をとって食べたのに、まだ生きてるし、

運命で決まってた以上の完璧な生きかたが

できるようになってます。上をめざすことによって、です。690

ぼくみたいな動物に許されることが人間に禁じられるなんて、

ありえます? 神が怒りに燃えあがったりしますか?

こんなささいな過失で? むしろほめてくれるんじゃないですか?

何ものも恐れることなく、いいことをするんですから。

死刑という脅しにも屈せず(そもそも死ってなんでしょう?)、

より幸せな生、善悪についての知識を

もたらす行為を貫くのですから。

善についての知識を手に入れるって、いいことですよね? 悪についても、もし

悪が本当にあるのなら、知っているべきでしょう? うまく避けるために。

つまりです、神はあなたに危害を加えたりしません。そんなことをしたら、もはや神は 700

正しくないですよ。そして、正しくない神なんて、もう神じゃありません。恐れることも従うことも

ないんです。ほら、死はこわいから、逆に死は恐れなくていい、ということになりました。

さて、では、なぜこの木の実は禁じられてるのでしょう? たんにこわがらせるためだけ、

あなたを無知で下等にしておくためだけなんじゃないですか?

そのほうが、彼を崇拝させるために都合がいいんです。彼は知っています。

この木の実を食べたら、澄みわたっているようで

実は曇っていたあなたの目がぱっちりと

開いて透明になり、そして神々のようになれるのです。

彼らと同じように、善と悪についてわかるようになるのです。

ぼくが人間のように、少なくとも内面的には人間のようになったのだから、710

あなたが神々のようになるということは、まさに当然ですよね。

ぼくは獣から人間になって、あなたは人間から神になる。

そう、だから、いいかたによっては、あなたは死ぬ、ということになるんでしょう。

人間の特徴を棄てて、神々の能力を身につけるのですから。すばらしいじゃないですか、

まるでこわいもののようにいわれてますが、こんなことが死だったら。

それから、そもそも神って何なんでしょうね? 神と同じものを

食べてたら、人間だって神になれるんじゃないですか?

それから、神々はぼくたちよりも前からいて、そのことをうまく利用して

ぼくたちに信じさせてます、彼らがすべてのものをつくった、って。

それはどうかな、と思うんですよ。だって、この美しい大地とか、見てください。720

太陽にあたためられて、あらゆるものを生み出してますよね。

これに対して、彼らが何かつくったのを見たことありますか? もし彼らがすべての

ものをつくったというのなら、誰がこの木に善と悪の知識を閉じこめたんでしょうね?

だって、この木の実を食べたら、彼らの許可もないのに

知恵が手に入るんですよ? それから、何がいけないんでしょうね?

人間が知識を得たとしても、ね? あなたが知識を得て、

神が困ることなんてないでしょう? そもそもこの木に、神が禁じている知識を

与える力なんてあるんでしょうか? すべてが神の思うがままだとしたら?

あ、もしかしたら、神がただ人間に対して意地悪をしてる、ってことでしょうか?

でも、神の胸に意地悪な考えが浮かぶなんて、ま、まさか・・・・・・・ねえ・・・・・・。730

こんなことをいろいろ考えると、やっぱりあなたはこの木の実を食べなくてはなりません。

人間である女神さま、ほら、手をのばして、ご自由にお召しあがりくださいませ。」

* * *

John Milton

Paradise Lost (9: 679-732)

O Sacred, Wise, and Wisdom-giving Plant,

Mother of Science, Now I feel thy Power [680]

Within me cleere, not onely to discerne

Things in thir Causes, but to trace the wayes

Of highest Agents, deemd however wise.

Queen of this Universe, doe not believe

Those rigid threats of Death; ye shall not Die: [685]

How should ye? by the Fruit? it gives you Life

To Knowledge, By the Threatner, look on mee,

Mee who have touch'd and tasted, yet both live,

And life more perfet have attaind then Fate

Meant mee, by ventring higher then my Lot. [690]

Shall that be shut to Man, which to the Beast

Is open? or will God incense his ire

For such a petty Trespass, and not praise

Rather your dauntless vertue, whom the pain

Of Death denounc't, whatever thing Death be, [695]

Deterrd not from atchieving what might leade

To happier life, knowledge of Good and Evil;

Of good, how just? of evil, if what is evil

Be real, why not known, since easier shunnd?

God therefore cannot hurt ye, and be just; [700]

Not just, not God; not feard then, nor obeyd:

Your feare it self of Death removes the feare.

Why then was this forbid? Why but to awe,

Why but to keep ye low and ignorant,

His worshippers; he knows that in the day [705]

Ye Eate thereof, your Eyes that seem so cleere,

Yet are but dim, shall perfetly be then

Op'nd and cleerd, and ye shall be as Gods,

Knowing both Good and Evil as they know.

That ye should be as Gods, since I as Man, [710]

Internal Man, is but proportion meet,

I of brute human, yee of human Gods.

So ye shall die perhaps, by putting off

Human, to put on Gods, death to be wisht,

Though threat'nd, which no worse then this can bring. [715]

And what are Gods that Man may not become

As they, participating God-like food?

The Gods are first, and that advantage use

On our belief, that all from them proceeds;

I question it, for this fair Earth I see, [720]

Warm'd by the Sun, producing every kind,

Them nothing: If they all things, who enclos'd

Knowledge of Good and Evil in this Tree,

That whoso eats thereof, forthwith attains

Wisdom without their leave? and wherein lies [725]

Th' offence, that Man should thus attain to know?

What can your knowledge hurt him, or this Tree

Impart against his will if all be his?

Or is it envie, and can envie dwell

In Heav'nly brests? these, these and many more [730]

Causes import your need of this fair Fruit.

Goddess humane, reach then, and freely taste.

* * *

神はアダムとイヴに、知識の木の実を食べることを禁じている。

サタンは、彼らにこの禁を犯すよう仕向けたい。なぜなら、

神の意に反するということは、それまでにサタンがしてきたこと

であり、こうすることによって人間がサタンの仲間、神の敵と

なるから。

上の一節は、イヴに禁断の木の実を食べさせようとする

(ヘビに化けた)サタンの誘惑の言葉・議論。思うに、ポイントは、

支離滅裂とはいわないまでも、この議論が一貫していないこと。

もっともらしい議論の寄せ集めであること。しかし、イヴは

これに屈して禁断の木の実を食べる。(人類最初の罪=原罪を犯す。)

679-92 (日本語訳上の行数)

禁断の木の実を食べると善悪の知識が手に入る。

685-86

禁断の木の実を食べても死なない。

688-97

脅しに屈せず上をめざすのはいいこと。

698-99

善悪の知識は望ましいもの。

700-2

禁断の木の実を食べることは正しいことで、

これを禁じる、あるいは罰するような神は神ではないから、

従う必要もない。

703-5

人間に知識を禁じることは、神の支配にとって都合がいい。

706-15

死とは神と同等の知恵を手に入れること。望ましいこと。

716-17

神と同じものを食べれば神になれる。

718-22

神がすべてのものをつくった、というのは嘘。

722-25

神がすべてのものをつくったのなら、神の許可がなければ、

禁断の木の実も、それを食べた者に知識を与えることが

できないはず。

725-27

人間が知識を得ても、神は困らないはず。

727-28

神が禁じているような知識を与える力は、

知識の木の実にはない。

729-30

神が知識の木の実を人間に禁じているのは、

神が意地悪だから。そして、意地悪な神など、

本当の神ではないはず。

(夢の論理に関してフロイトが提示した「やかんの議論」を

思い出す。やかんを借りて穴をあけて返した人の言い訳--

1. 穴は直したはず、2. 穴なんてあいていない、3. やかんなんて

借りていない。)

いずれにせよ、一気にたたみかけるように語ることにより、

サタンの議論はある種の説得力をもつように見え、また

イヴが誘惑に屈することも、ある種やむをえないように

感じられるようになる。

これはある種のリアリズム。日常生活における会話・対話は、

往々にして少なからぬ矛盾をはらむが、しかし話す人によって、

また話しかたによって、説得力があったりなかったりする。

往々にしてそのような観察眼がミルトンの作品には感じられる。

(探偵小説的な厳密な論理性やそういう意味での完成度

のようなものは、そもそも17世紀の作品には存在しない。)

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (9: 679-732)

(サタン 「禁じられた木の実なんて食べても平気」)

「うん、君は聖なる木、知恵ある木、そしてその知恵を与えてくれる、

知識の母のような木だね。今、ぼくは君の力を感じるよ。 680

はっきりとね。ぼくには見えるんだ、

原因のうちに結果が。それから、いちばんかしこい神々の

考えるようなことも読める。どんなに難しいことでもね。

ねえ、あなた、この世の女王さま、信じなくてもいいですよ、

死についてのあの恐ろしい脅しなんか。だって死なないんですから。

死ぬ、ですって? この実で? むしろ命が手に入るんですよ、

知識だけでなく。脅してくるあの彼の手で死ぬ? ぼくを見てくださいよ。

あの実をとって食べたのに、まだ生きてるし、

運命で決まってた以上の完璧な生きかたが

できるようになってます。上をめざすことによって、です。690

ぼくみたいな動物に許されることが人間に禁じられるなんて、

ありえます? 神が怒りに燃えあがったりしますか?

こんなささいな過失で? むしろほめてくれるんじゃないですか?

何ものも恐れることなく、いいことをするんですから。

死刑という脅しにも屈せず(そもそも死ってなんでしょう?)、

より幸せな生、善悪についての知識を

もたらす行為を貫くのですから。

善についての知識を手に入れるって、いいことですよね? 悪についても、もし

悪が本当にあるのなら、知っているべきでしょう? うまく避けるために。

つまりです、神はあなたに危害を加えたりしません。そんなことをしたら、もはや神は 700

正しくないですよ。そして、正しくない神なんて、もう神じゃありません。恐れることも従うことも

ないんです。ほら、死はこわいから、逆に死は恐れなくていい、ということになりました。

さて、では、なぜこの木の実は禁じられてるのでしょう? たんにこわがらせるためだけ、

あなたを無知で下等にしておくためだけなんじゃないですか?

そのほうが、彼を崇拝させるために都合がいいんです。彼は知っています。

この木の実を食べたら、澄みわたっているようで

実は曇っていたあなたの目がぱっちりと

開いて透明になり、そして神々のようになれるのです。

彼らと同じように、善と悪についてわかるようになるのです。

ぼくが人間のように、少なくとも内面的には人間のようになったのだから、710

あなたが神々のようになるということは、まさに当然ですよね。

ぼくは獣から人間になって、あなたは人間から神になる。

そう、だから、いいかたによっては、あなたは死ぬ、ということになるんでしょう。

人間の特徴を棄てて、神々の能力を身につけるのですから。すばらしいじゃないですか、

まるでこわいもののようにいわれてますが、こんなことが死だったら。

それから、そもそも神って何なんでしょうね? 神と同じものを

食べてたら、人間だって神になれるんじゃないですか?

それから、神々はぼくたちよりも前からいて、そのことをうまく利用して

ぼくたちに信じさせてます、彼らがすべてのものをつくった、って。

それはどうかな、と思うんですよ。だって、この美しい大地とか、見てください。720

太陽にあたためられて、あらゆるものを生み出してますよね。

これに対して、彼らが何かつくったのを見たことありますか? もし彼らがすべての

ものをつくったというのなら、誰がこの木に善と悪の知識を閉じこめたんでしょうね?

だって、この木の実を食べたら、彼らの許可もないのに

知恵が手に入るんですよ? それから、何がいけないんでしょうね?

人間が知識を得たとしても、ね? あなたが知識を得て、

神が困ることなんてないでしょう? そもそもこの木に、神が禁じている知識を

与える力なんてあるんでしょうか? すべてが神の思うがままだとしたら?

あ、もしかしたら、神がただ人間に対して意地悪をしてる、ってことでしょうか?

でも、神の胸に意地悪な考えが浮かぶなんて、ま、まさか・・・・・・・ねえ・・・・・・。730

こんなことをいろいろ考えると、やっぱりあなたはこの木の実を食べなくてはなりません。

人間である女神さま、ほら、手をのばして、ご自由にお召しあがりくださいませ。」

* * *

John Milton

Paradise Lost (9: 679-732)

O Sacred, Wise, and Wisdom-giving Plant,

Mother of Science, Now I feel thy Power [680]

Within me cleere, not onely to discerne

Things in thir Causes, but to trace the wayes

Of highest Agents, deemd however wise.

Queen of this Universe, doe not believe

Those rigid threats of Death; ye shall not Die: [685]

How should ye? by the Fruit? it gives you Life

To Knowledge, By the Threatner, look on mee,

Mee who have touch'd and tasted, yet both live,

And life more perfet have attaind then Fate

Meant mee, by ventring higher then my Lot. [690]

Shall that be shut to Man, which to the Beast

Is open? or will God incense his ire

For such a petty Trespass, and not praise

Rather your dauntless vertue, whom the pain

Of Death denounc't, whatever thing Death be, [695]

Deterrd not from atchieving what might leade

To happier life, knowledge of Good and Evil;

Of good, how just? of evil, if what is evil

Be real, why not known, since easier shunnd?

God therefore cannot hurt ye, and be just; [700]

Not just, not God; not feard then, nor obeyd:

Your feare it self of Death removes the feare.

Why then was this forbid? Why but to awe,

Why but to keep ye low and ignorant,

His worshippers; he knows that in the day [705]

Ye Eate thereof, your Eyes that seem so cleere,

Yet are but dim, shall perfetly be then

Op'nd and cleerd, and ye shall be as Gods,

Knowing both Good and Evil as they know.

That ye should be as Gods, since I as Man, [710]

Internal Man, is but proportion meet,

I of brute human, yee of human Gods.

So ye shall die perhaps, by putting off

Human, to put on Gods, death to be wisht,

Though threat'nd, which no worse then this can bring. [715]

And what are Gods that Man may not become

As they, participating God-like food?

The Gods are first, and that advantage use

On our belief, that all from them proceeds;

I question it, for this fair Earth I see, [720]

Warm'd by the Sun, producing every kind,

Them nothing: If they all things, who enclos'd

Knowledge of Good and Evil in this Tree,

That whoso eats thereof, forthwith attains

Wisdom without their leave? and wherein lies [725]

Th' offence, that Man should thus attain to know?

What can your knowledge hurt him, or this Tree

Impart against his will if all be his?

Or is it envie, and can envie dwell

In Heav'nly brests? these, these and many more [730]

Causes import your need of this fair Fruit.

Goddess humane, reach then, and freely taste.

* * *

神はアダムとイヴに、知識の木の実を食べることを禁じている。

サタンは、彼らにこの禁を犯すよう仕向けたい。なぜなら、

神の意に反するということは、それまでにサタンがしてきたこと

であり、こうすることによって人間がサタンの仲間、神の敵と

なるから。

上の一節は、イヴに禁断の木の実を食べさせようとする

(ヘビに化けた)サタンの誘惑の言葉・議論。思うに、ポイントは、

支離滅裂とはいわないまでも、この議論が一貫していないこと。

もっともらしい議論の寄せ集めであること。しかし、イヴは

これに屈して禁断の木の実を食べる。(人類最初の罪=原罪を犯す。)

679-92 (日本語訳上の行数)

禁断の木の実を食べると善悪の知識が手に入る。

685-86

禁断の木の実を食べても死なない。

688-97

脅しに屈せず上をめざすのはいいこと。

698-99

善悪の知識は望ましいもの。

700-2

禁断の木の実を食べることは正しいことで、

これを禁じる、あるいは罰するような神は神ではないから、

従う必要もない。

703-5

人間に知識を禁じることは、神の支配にとって都合がいい。

706-15

死とは神と同等の知恵を手に入れること。望ましいこと。

716-17

神と同じものを食べれば神になれる。

718-22

神がすべてのものをつくった、というのは嘘。

722-25

神がすべてのものをつくったのなら、神の許可がなければ、

禁断の木の実も、それを食べた者に知識を与えることが

できないはず。

725-27

人間が知識を得ても、神は困らないはず。

727-28

神が禁じているような知識を与える力は、

知識の木の実にはない。

729-30

神が知識の木の実を人間に禁じているのは、

神が意地悪だから。そして、意地悪な神など、

本当の神ではないはず。

(夢の論理に関してフロイトが提示した「やかんの議論」を

思い出す。やかんを借りて穴をあけて返した人の言い訳--

1. 穴は直したはず、2. 穴なんてあいていない、3. やかんなんて

借りていない。)

いずれにせよ、一気にたたみかけるように語ることにより、

サタンの議論はある種の説得力をもつように見え、また

イヴが誘惑に屈することも、ある種やむをえないように

感じられるようになる。

これはある種のリアリズム。日常生活における会話・対話は、

往々にして少なからぬ矛盾をはらむが、しかし話す人によって、

また話しかたによって、説得力があったりなかったりする。

往々にしてそのような観察眼がミルトンの作品には感じられる。

(探偵小説的な厳密な論理性やそういう意味での完成度

のようなものは、そもそも17世紀の作品には存在しない。)

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_9/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (4: 8-113)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (4: 8-113)

(サタン 「オレの存在が地獄そのもの」)

・・・・・・今、

サタンが、怒りの炎に燃えてやってきた。

人間を糾弾するのではなく、誘惑するために、である。

まだ罪を知らぬ、しかし罪を犯しうる人間に対して、天国での

敗北および地獄への逃亡の腹いせをしよう、というのだ。

勇敢で気高いサタンに、恐れるものなどない。

が、今の彼は、首尾上々、と得意げなようすでもない。

彼がはじめようとしている恐ろしい企てが、

頭をかけめぐり、また乱れる胸のなか沸騰しているのだった。

それは、まるで、悪魔の兵器の

自爆・・・・・・。恐怖と疑念で

思考が荒れる、乱れる。内なる地獄が

底から沸きたつ。そう、地獄は、

彼のうちにあった。また、彼をとりかこんでもいた。だから、サタンは、

地獄から一歩も抜け出せない。どこに行こうと

自分から逃げられないのと同じように。今、良心が、眠っていた

絶望を揺りおこす。苦い記憶を呼びさます。

過去の自分の姿、今の姿、そして未来の姿・・・・・・今より

さらに堕ちているに決まっている! 悪事を重ねれば苦しみも重なるのだ。

時おり、目の前に広がる楽しげな

エデンの園を、サタンは悲しげにじっと見つめる。

時おり、空、そして熱く燃えさかる太陽を見つめる。

今は正午--太陽はそびえたつ塔の上にあるかのよう。

そして、深く思い悩みつつ、彼はため息まじりに、こう話しはじめた--

「おい、おまえ、おまえは何よりも輝く冠をのせて、

神みたいな支配の座からこの世を

見下ろしている・・・・・・おまえがいると、星たちはみんな光を失い、

隠れてしまう・・・・・・そう、おまえだ、オレはおまえを呼んでいるんだ。

友だちだから、じゃないけどな。そうだな、名前で呼んでやろう、

おい、聞け、太陽、オレはおまえの光が大嫌いだ。

思い出してしまうからな。どんな高い地位から

落ちたか、をな。昔のオレは、おまえより輝いてた。

でも、オレは傲慢になって、いけない野心にかられて、落ちてしまった。

天国を支配する最強の王と戦って・・・・・・

うおおおおお! なんということを!? あんなこと、オレは

やっちゃいけなかった。あいつはオレをつくり、

輝く高位につけてくれた。やさしいから、

誰かを責めたりしなかった。あいつに仕えるのなんて、まったく楽なことだった。

あいつを称えることくらい楽な仕事なんてあるか?

ないよな? あいつに感謝することだって、

あたりまえだよな? でも、あいつが善良だから、オレが悪くなってしまった。

悪いことを考えるようになってしまった。高い地位についたから、

服従するのが嫌になった。もう一歩のぼれば

最高の地位につける、一瞬にして

膨大な、無限の感謝の借りをチャラにできる、と思った。

実際、こいつは重荷だった。払っても払っても負債が増えてくんだから。

あいつからいつもどんな恩恵を受けてるか、とか忘れてたし、

わかってなかった、感謝する者は

借りをつくると同時に返済しているのだと、感謝の

借りと返済は実は同じことなのだと。重荷なんて、はじめからなかったんだ。

なあ、あいつが強力な運命で定めて、

オレがもっと身分の低い天使だったらよかったのにな。そしたら、

オレ、幸せだったかもな。身のほど知らずな望み、

野望なんて抱かなかっただろうな。いやいやいや、そうでもないか。誰か、

オレくらい身分の高い奴が同じ野望を抱いて、身分の低いオレを

仲間に引き入れてたかもしれないしな。でも、オレくらい身分が高くても

堕落しなかった天使もいるよな。自分から悪いこと考えたり、

外から誘われてフラフラしたりしないでさ。誘惑なんて寄せつけません、ってな。

オレにもそういう自由な意志や、誘惑に耐える力がなかったのかな?

いや、あったよな。・・・・・・じゃ、誰のせいだ? 何がいけなかったんだ?

もちろん、誰にでも等しく与えられる天からの愛だよな。

あいつの愛を呪ってやる。だってよ、愛も憎しみも、

オレにとっては同じこと、この先、永劫につづく不幸をもたらしやがったんだからな。

・・・・・・バカいえ、おまえ自身を呪え、オレ! あいつの意に反して、自分の意志で

自由に選んで、今嘆いている状況に陥って・・・・・・

うおおおおお! バカなオレ! どこに逃げればいい?

永遠につづく怒りから? 永遠につづく絶望から?

どこに逃げたって、そこに地獄がある! だってオレが地獄そのものだから!

深い地獄の淵の底にいるのに、さらに深い淵が

口をあけてオレを飲みこもうとしている。

これに比べたら、オレたちが落ちてたあの地獄なんて、まるで天国だな。

・・・・・・はあ、もうお手上げだ。まだ間にあうかな?

悔いあらためたりしたら、さ。許してもらえるかな?

ま、あいつの支配下に入れば、ってことだよな。でも、敗北を認めるなんて、

オレのプライドが許すわけないし、恥ずかしいよな、

地獄に落ちた天使たちになんていえばいいんだろ? オレが誘ったんだもんな。

いろいろ約束して、偉そうなこといって、

まさか降伏だなんてな。全能者とやらを征服してやる、とか

いっちゃったもんな。はああ、あいつら、知らないんだよな。

あんな大嘘のおかげで、オレがどんだけつらいことになってるか、ってな。

オレは、心のなかで拷問に泣いてる、ってのによ。

地獄の王とかいってあいつらがオレを崇めたてまつって、

冠やら笏やらあてがってもちあげてても、

でも、オレは落ちつづけてる。最高の地位にいて、

そして、最高に悲惨・・・・・・。野望を抱いたごほうび、ってことだな。

でも、もし、オレが悔いあらためて、もし

特赦によって前の地位に戻れたとしたら、どうかな? いや、高い地位に

戻れば、すぐに傲慢な考えが復活するに決まってる。降伏なんて

嘘でした! っていうに決まってる。苦痛がなくなれば、苦痛のなかで

誓ったことなんて無効、暴力によっていわされた、って取り消すに決まってる。

本当の和解なんて無理なんだ、

殺したいほどの憎しみが深い、消えない爪跡を残してるんだからな。

結局、オレは、より悪い罪を犯し、

より深く堕ちて、そしてより重い罰を受けるだけなんだ。高い代償を払って、

しばしの息抜きと、そして二倍の苦痛と苦悩を買うだけなんだ。

今、オレを罰しているあいつも、これを知ってる。だから、オレと和解する気なんて

あいつにはないし、オレも和平なんて求めない。

さて、これでもう希望なんて絶滅だな。追い出されたオレたちのことなんて

もういいから、新しくつくられて、今、あいつに大事にされている

人間と、そいつのためにつくられたこの世界のことを考えよう。

さらばだ、希望! 希望といっしょに消えろ、恐怖心!

さらばだ、良心! もうオレに善はいらない!

悪、これからはおまえがオレの善だ! おまえとともに、

オレは天の王とこの世の支配権を

分けあうんだ。たぶん、この世の半分以上はオレのものになるはずだ。

遠からず、人間やこの新しい世界にも思い知らせてやるからな。」

* * *

John Milton

Paradise Lost (4: 8-113)

. . . now

Satan, now first inflam'd with rage, came down,

The Tempter ere th' Accuser of man-kind, [10]

To wreck on innocent frail man his loss

Of that first Battel, and his flight to Hell:

Yet not rejoycing in his speed, though bold,

Far off and fearless, nor with cause to boast,

Begins his dire attempt, which nigh the birth [15]

Now rowling, boiles in his tumultuous brest,

And like a devillish Engine back recoiles

Upon himself; horror and doubt distract

His troubl'd thoughts, and from the bottom stirr

The Hell within him, for within him Hell [20]

He brings, and round about him, nor from Hell

One step no more then from himself can fly

By change of place: Now conscience wakes despair

That slumberd, wakes the bitter memorie

Of what he was, what is, and what must be [25]

Worse; of worse deeds worse sufferings must ensue.

Sometimes towards Eden which now in his view

Lay pleasant, his grievd look he fixes sad,

Sometimes towards Heav'n and the full-blazing Sun,

Which now sat high in his Meridian Towre: [30]

Then much revolving, thus in sighs began.

O thou that with surpassing Glory crownd,

Look'st from thy sole Dominion like the God

Of this new World; at whose sight all the Starrs

Hide thir diminisht heads; to thee I call, [35]

But with no friendly voice, and add thy name

O Sun, to tell thee how I hate thy beams

That bring to my remembrance from what state

I fell, how glorious once above thy Spheare;

Till Pride and worse Ambition threw me down [40]

Warring in Heav'n against Heav'ns matchless King:

Ah wherefore! he deservd no such return

From me, whom he created what I was

In that bright eminence, and with his good

Upbraided none; nor was his service hard. [45]

What could be less then to afford him praise,

The easiest recompence, and pay him thanks,

How due! yet all his good prov'd ill in me,

And wrought but malice; lifted up so high

I sdeind subjection, and thought one step higher [50]

Would set me highest, and in a moment quit

The debt immense of endless gratitude,

So burthensome, still paying, still to ow;

Forgetful what from him I still receivd,

And understood not that a grateful mind [55]

By owing owes not, but still pays, at once

Indebted and dischargd; what burden then?

O had his powerful Destiny ordaind

Me some inferiour Angel, I had stood

Then happie; no unbounded hope had rais'd [60]

Ambition. Yet why not? som other Power

As great might have aspir'd, and me though mean

Drawn to his part; but other Powers as great

Fell not, but stand unshak'n, from within

Or from without, to all temptations arm'd. [65]

Hadst thou the same free Will and Power to stand?

Thou hadst: whom hast thou then or what to accuse,

But Heav'ns free Love dealt equally to all?

Be then his Love accurst, since love or hate,

To me alike, it deals eternal woe. [70]

Nay curs'd be thou; since against his thy will

Chose freely what it now so justly rues.

Me miserable! which way shall I flie

Infinite wrauth, and infinite despaire?

Which way I flie is Hell; my self am Hell; [75]

And in the lowest deep a lower deep

Still threatning to devour me opens wide,

To which the Hell I suffer seems a Heav'n.

O then at last relent: is there no place

Left for Repentance, none for Pardon left? [80]

None left but by submission; and that word

Disdain forbids me, and my dread of shame

Among the Spirits beneath, whom I seduc'd

With other promises and other vaunts

Then to submit, boasting I could subdue [85]

Th' Omnipotent. Ay me, they little know

How dearly I abide that boast so vaine,

Under what torments inwardly I groane:

While they adore me on the Throne of Hell,

With Diadem and Sceptre high advanc'd [90]

The lower still I fall, onely Supream

In miserie; such joy Ambition findes.

But say I could repent and could obtaine

By Act of Grace my former state; how soon

Would higth recall high thoughts, how soon unsay [95]

What feign'd submission swore: ease would recant

Vows made in pain, as violent and void.

For never can true reconcilement grow

Where wounds of deadly hate have peirc'd so deep:

Which would but lead me to a worse relapse [100]

And heavier fall: so should I purchase deare

Short intermission bought with double smart.

This knows my punisher; therefore as farr

From granting hee, as I from begging peace:

All hope excluded thus, behold in stead [105]

Of us out-cast, exil'd, his new delight,

Mankind created, and for him this World.

So farewel Hope, and with Hope farewel Fear,

Farewel Remorse: all Good to me is lost;

Evil be thou my Good; by thee at least [110]

Divided Empire with Heav'ns King I hold

By thee, and more then half perhaps will reigne;

As Man ere long, and this new World shall know.

* * *

20

The Hell within him, for within him Hell

鏡構造の行。地獄--彼のうちに--彼のうちに--地獄

25-26

Of what he was,

what is,

and what must be Worse;

[W]asとWorseの意地悪な音あわせ。

20世紀的な言いかたをするなら、「不完全なパラライム」。

75

Hell; my self am Hell

ふたたび鏡構造--is ではなく am なのは、

my と音をあわせるため。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_4/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (4: 8-113)

(サタン 「オレの存在が地獄そのもの」)

・・・・・・今、

サタンが、怒りの炎に燃えてやってきた。

人間を糾弾するのではなく、誘惑するために、である。

まだ罪を知らぬ、しかし罪を犯しうる人間に対して、天国での

敗北および地獄への逃亡の腹いせをしよう、というのだ。

勇敢で気高いサタンに、恐れるものなどない。

が、今の彼は、首尾上々、と得意げなようすでもない。

彼がはじめようとしている恐ろしい企てが、

頭をかけめぐり、また乱れる胸のなか沸騰しているのだった。

それは、まるで、悪魔の兵器の

自爆・・・・・・。恐怖と疑念で

思考が荒れる、乱れる。内なる地獄が

底から沸きたつ。そう、地獄は、

彼のうちにあった。また、彼をとりかこんでもいた。だから、サタンは、

地獄から一歩も抜け出せない。どこに行こうと

自分から逃げられないのと同じように。今、良心が、眠っていた

絶望を揺りおこす。苦い記憶を呼びさます。

過去の自分の姿、今の姿、そして未来の姿・・・・・・今より

さらに堕ちているに決まっている! 悪事を重ねれば苦しみも重なるのだ。

時おり、目の前に広がる楽しげな

エデンの園を、サタンは悲しげにじっと見つめる。

時おり、空、そして熱く燃えさかる太陽を見つめる。

今は正午--太陽はそびえたつ塔の上にあるかのよう。

そして、深く思い悩みつつ、彼はため息まじりに、こう話しはじめた--

「おい、おまえ、おまえは何よりも輝く冠をのせて、

神みたいな支配の座からこの世を

見下ろしている・・・・・・おまえがいると、星たちはみんな光を失い、

隠れてしまう・・・・・・そう、おまえだ、オレはおまえを呼んでいるんだ。

友だちだから、じゃないけどな。そうだな、名前で呼んでやろう、

おい、聞け、太陽、オレはおまえの光が大嫌いだ。

思い出してしまうからな。どんな高い地位から

落ちたか、をな。昔のオレは、おまえより輝いてた。

でも、オレは傲慢になって、いけない野心にかられて、落ちてしまった。

天国を支配する最強の王と戦って・・・・・・

うおおおおお! なんということを!? あんなこと、オレは

やっちゃいけなかった。あいつはオレをつくり、

輝く高位につけてくれた。やさしいから、

誰かを責めたりしなかった。あいつに仕えるのなんて、まったく楽なことだった。

あいつを称えることくらい楽な仕事なんてあるか?

ないよな? あいつに感謝することだって、

あたりまえだよな? でも、あいつが善良だから、オレが悪くなってしまった。

悪いことを考えるようになってしまった。高い地位についたから、

服従するのが嫌になった。もう一歩のぼれば

最高の地位につける、一瞬にして

膨大な、無限の感謝の借りをチャラにできる、と思った。

実際、こいつは重荷だった。払っても払っても負債が増えてくんだから。

あいつからいつもどんな恩恵を受けてるか、とか忘れてたし、

わかってなかった、感謝する者は

借りをつくると同時に返済しているのだと、感謝の

借りと返済は実は同じことなのだと。重荷なんて、はじめからなかったんだ。

なあ、あいつが強力な運命で定めて、

オレがもっと身分の低い天使だったらよかったのにな。そしたら、

オレ、幸せだったかもな。身のほど知らずな望み、

野望なんて抱かなかっただろうな。いやいやいや、そうでもないか。誰か、

オレくらい身分の高い奴が同じ野望を抱いて、身分の低いオレを

仲間に引き入れてたかもしれないしな。でも、オレくらい身分が高くても

堕落しなかった天使もいるよな。自分から悪いこと考えたり、

外から誘われてフラフラしたりしないでさ。誘惑なんて寄せつけません、ってな。

オレにもそういう自由な意志や、誘惑に耐える力がなかったのかな?

いや、あったよな。・・・・・・じゃ、誰のせいだ? 何がいけなかったんだ?

もちろん、誰にでも等しく与えられる天からの愛だよな。

あいつの愛を呪ってやる。だってよ、愛も憎しみも、

オレにとっては同じこと、この先、永劫につづく不幸をもたらしやがったんだからな。

・・・・・・バカいえ、おまえ自身を呪え、オレ! あいつの意に反して、自分の意志で

自由に選んで、今嘆いている状況に陥って・・・・・・

うおおおおお! バカなオレ! どこに逃げればいい?

永遠につづく怒りから? 永遠につづく絶望から?

どこに逃げたって、そこに地獄がある! だってオレが地獄そのものだから!

深い地獄の淵の底にいるのに、さらに深い淵が

口をあけてオレを飲みこもうとしている。

これに比べたら、オレたちが落ちてたあの地獄なんて、まるで天国だな。

・・・・・・はあ、もうお手上げだ。まだ間にあうかな?

悔いあらためたりしたら、さ。許してもらえるかな?

ま、あいつの支配下に入れば、ってことだよな。でも、敗北を認めるなんて、

オレのプライドが許すわけないし、恥ずかしいよな、

地獄に落ちた天使たちになんていえばいいんだろ? オレが誘ったんだもんな。

いろいろ約束して、偉そうなこといって、

まさか降伏だなんてな。全能者とやらを征服してやる、とか

いっちゃったもんな。はああ、あいつら、知らないんだよな。

あんな大嘘のおかげで、オレがどんだけつらいことになってるか、ってな。

オレは、心のなかで拷問に泣いてる、ってのによ。

地獄の王とかいってあいつらがオレを崇めたてまつって、

冠やら笏やらあてがってもちあげてても、

でも、オレは落ちつづけてる。最高の地位にいて、

そして、最高に悲惨・・・・・・。野望を抱いたごほうび、ってことだな。

でも、もし、オレが悔いあらためて、もし

特赦によって前の地位に戻れたとしたら、どうかな? いや、高い地位に

戻れば、すぐに傲慢な考えが復活するに決まってる。降伏なんて

嘘でした! っていうに決まってる。苦痛がなくなれば、苦痛のなかで

誓ったことなんて無効、暴力によっていわされた、って取り消すに決まってる。

本当の和解なんて無理なんだ、

殺したいほどの憎しみが深い、消えない爪跡を残してるんだからな。

結局、オレは、より悪い罪を犯し、

より深く堕ちて、そしてより重い罰を受けるだけなんだ。高い代償を払って、

しばしの息抜きと、そして二倍の苦痛と苦悩を買うだけなんだ。

今、オレを罰しているあいつも、これを知ってる。だから、オレと和解する気なんて

あいつにはないし、オレも和平なんて求めない。

さて、これでもう希望なんて絶滅だな。追い出されたオレたちのことなんて

もういいから、新しくつくられて、今、あいつに大事にされている

人間と、そいつのためにつくられたこの世界のことを考えよう。

さらばだ、希望! 希望といっしょに消えろ、恐怖心!

さらばだ、良心! もうオレに善はいらない!

悪、これからはおまえがオレの善だ! おまえとともに、

オレは天の王とこの世の支配権を

分けあうんだ。たぶん、この世の半分以上はオレのものになるはずだ。

遠からず、人間やこの新しい世界にも思い知らせてやるからな。」

* * *

John Milton

Paradise Lost (4: 8-113)

. . . now

Satan, now first inflam'd with rage, came down,

The Tempter ere th' Accuser of man-kind, [10]

To wreck on innocent frail man his loss

Of that first Battel, and his flight to Hell:

Yet not rejoycing in his speed, though bold,

Far off and fearless, nor with cause to boast,

Begins his dire attempt, which nigh the birth [15]

Now rowling, boiles in his tumultuous brest,

And like a devillish Engine back recoiles

Upon himself; horror and doubt distract

His troubl'd thoughts, and from the bottom stirr

The Hell within him, for within him Hell [20]

He brings, and round about him, nor from Hell

One step no more then from himself can fly

By change of place: Now conscience wakes despair

That slumberd, wakes the bitter memorie

Of what he was, what is, and what must be [25]

Worse; of worse deeds worse sufferings must ensue.

Sometimes towards Eden which now in his view

Lay pleasant, his grievd look he fixes sad,

Sometimes towards Heav'n and the full-blazing Sun,

Which now sat high in his Meridian Towre: [30]

Then much revolving, thus in sighs began.

O thou that with surpassing Glory crownd,

Look'st from thy sole Dominion like the God

Of this new World; at whose sight all the Starrs

Hide thir diminisht heads; to thee I call, [35]

But with no friendly voice, and add thy name

O Sun, to tell thee how I hate thy beams

That bring to my remembrance from what state

I fell, how glorious once above thy Spheare;

Till Pride and worse Ambition threw me down [40]

Warring in Heav'n against Heav'ns matchless King:

Ah wherefore! he deservd no such return

From me, whom he created what I was

In that bright eminence, and with his good

Upbraided none; nor was his service hard. [45]

What could be less then to afford him praise,

The easiest recompence, and pay him thanks,

How due! yet all his good prov'd ill in me,

And wrought but malice; lifted up so high

I sdeind subjection, and thought one step higher [50]

Would set me highest, and in a moment quit

The debt immense of endless gratitude,

So burthensome, still paying, still to ow;

Forgetful what from him I still receivd,

And understood not that a grateful mind [55]

By owing owes not, but still pays, at once

Indebted and dischargd; what burden then?

O had his powerful Destiny ordaind

Me some inferiour Angel, I had stood

Then happie; no unbounded hope had rais'd [60]

Ambition. Yet why not? som other Power

As great might have aspir'd, and me though mean

Drawn to his part; but other Powers as great

Fell not, but stand unshak'n, from within

Or from without, to all temptations arm'd. [65]

Hadst thou the same free Will and Power to stand?

Thou hadst: whom hast thou then or what to accuse,

But Heav'ns free Love dealt equally to all?

Be then his Love accurst, since love or hate,

To me alike, it deals eternal woe. [70]

Nay curs'd be thou; since against his thy will

Chose freely what it now so justly rues.

Me miserable! which way shall I flie

Infinite wrauth, and infinite despaire?

Which way I flie is Hell; my self am Hell; [75]

And in the lowest deep a lower deep

Still threatning to devour me opens wide,

To which the Hell I suffer seems a Heav'n.

O then at last relent: is there no place

Left for Repentance, none for Pardon left? [80]

None left but by submission; and that word

Disdain forbids me, and my dread of shame

Among the Spirits beneath, whom I seduc'd

With other promises and other vaunts

Then to submit, boasting I could subdue [85]

Th' Omnipotent. Ay me, they little know

How dearly I abide that boast so vaine,

Under what torments inwardly I groane:

While they adore me on the Throne of Hell,

With Diadem and Sceptre high advanc'd [90]

The lower still I fall, onely Supream

In miserie; such joy Ambition findes.

But say I could repent and could obtaine

By Act of Grace my former state; how soon

Would higth recall high thoughts, how soon unsay [95]

What feign'd submission swore: ease would recant

Vows made in pain, as violent and void.

For never can true reconcilement grow

Where wounds of deadly hate have peirc'd so deep:

Which would but lead me to a worse relapse [100]

And heavier fall: so should I purchase deare

Short intermission bought with double smart.

This knows my punisher; therefore as farr

From granting hee, as I from begging peace:

All hope excluded thus, behold in stead [105]

Of us out-cast, exil'd, his new delight,

Mankind created, and for him this World.

So farewel Hope, and with Hope farewel Fear,

Farewel Remorse: all Good to me is lost;

Evil be thou my Good; by thee at least [110]

Divided Empire with Heav'ns King I hold

By thee, and more then half perhaps will reigne;

As Man ere long, and this new World shall know.

* * *

20

The Hell within him, for within him Hell

鏡構造の行。地獄--彼のうちに--彼のうちに--地獄

25-26

Of what he was,

what is,

and what must be Worse;

[W]asとWorseの意地悪な音あわせ。

20世紀的な言いかたをするなら、「不完全なパラライム」。

75

Hell; my self am Hell

ふたたび鏡構造--is ではなく am なのは、

my と音をあわせるため。

* * *

英語テクストは、以下のものを使用。

http://www.dartmouth.edu/~milton/

reading_room/pl/book_4/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Milton, Paradise Lost (1: 84-124)

ジョン・ミルトン (1608-1674)

『楽園は失われた』 (1: 84-124)

(サタン 「負けるもんか!」)

おまえ、か? フッ、落ちたもんだな。

変わっちまったな・・・・・・。幸せだったよな、あの光の国で、おまえ、

みんなよりもキラキラしてた、輝いてた、よな。

もちろん、みんなキラキラしてた・・・・・・。オレたち、誓ったよな。

ふたりで考えて、心を決めて、希望を抱いて、

危険を冒したよな。あの輝かしくもやばい仕事で、な。

オレたち、いっしょに戦って、そして、今、いっしょにどん底だ、

なかよく破滅だ。なんて深いところによ、

なんて高いところから、落ちたものか・・・・・・。あいつ、思ったより強かったからな、

雷なんか使いやがって。戦うまでは誰も知らなかったよな、

あのひどい武器の破壊力なんてよ。でもな、そんなん知るか、ってもんだ。

あいつが怒って、また攻めて

きたとしても、オレは悔い改めない。オレは変わらない。

見かけは変わっても、輝きをなくしちまっても、オレはオレだ。あの決意、

あいつを見下す気高い心・・・・・そもそもちゃんと認められなかったから、

最強のあいつと戦ったんだろ?

あの誇り高き戦い・・・・・・

他の天使のやつらもたくさんついてきたよな。武器もって、さ。

みんな、あいつの支配よりもオレのほうがいいっていってたぜ?

あいつ、神のくせに全力出して、オレたちも押し返して、

あの天の戦い、いい勝負だったよな。あいつの王座だって、

ぐらついてただろ。勝ち負けなんて関係ないぜ。

負けて全部失ったわけじゃない。心はまだ折れてない。

復讐だぜ。あいつへの憎しみは絶対に消えないし、

オレたち勇敢だから絶対降伏なんてしないよな。ゴメンナサイ、とかいわないよな。

つまりさ、オレたち、負けてない、ってことだ。

あいつがどれだけ怒り狂っても、あいつがどれだけ強くても、

オレを負かす、なんて栄誉はやらん。

頭下げて膝ついて、どうかお許しを、とか

いって一回勝っただけのあいつを神と認めるなんて、

(ついさっきまであいつ、オレにびびって、

国がやべえ、とかいってたんだからな)、そんなの、ダサすぎだろ。

まさに不名誉、恥ずかしいよな。

地獄落ち以下だ。〈運命〉ではじめから決まってるだろ、

オレたち神だから、力は衰えないし、からだも傷つかない、ってさ。オレたちは死なないんだ。

一回やらかしちまった後でも、オレたちの

戦闘能力は落ちてないし、むしろ読みは鋭くなってる。

だからよ、前よりいい結果めざして、やってみようぜ。

武器を使ってもいい、策略を使ってもいい、死ぬまで戦うんだ。

和平なんて無理だ、あいつは最大の敵だから。

今ごろ大喜びで勝利に乾杯してやがって、

天で独裁して、好き放題やってるあいつと戦うんだ。

* * *

John Milton

Paradise Lost (1: 84-124)

* * *

天国での戦いにおいて神(と神の子)に敗れ、地獄に落とされたサタンが、

炎の湖のほとりで、かつての仲間のビエルゼバブ(と思しき堕天使)を見つけ、

話しかける場面。

サタン(悪に走る前の名はルシファー)が堕天使のトップで、

ビエルゼバブがナンバー2。

* * *

以下、訳注と解釈例。

84-92

構文は、次のようなかたち。

If thou beest he . . . (条件節),

if [thou beest] he. . . (条件節のくり返し)

into what Pit fallen? (帰結節)

「もしおまえがわたしの知っている彼なら・・・・・・

なあ、オレたち、どれだけ落ちてきたんだ?」

But O how fall'n! から四行、Myriad though brightまでは

挿入された節。口語的/会話的に、連想が飛んで、大枠の構文からは

独立して発展して、という感じ。

なお、本来、92行目のfall'nの後にピリオドがあるべきだが、

口語的/会話的に話がつづいていることを示すために、

コンマで次の文へとつなげられている。

84 thou

二人称単数の代名詞の主格。話しかけている相手をあらわすもの。

主として自分より地位が低い相手に対して使う。

84 beest

Beの仮定法二人称単数形。Thouに対応してbeが活用している。

If thou beest he = If you should/could be he

84 fallen

(過去分詞、形容詞)

高い場所から降りて/落ちてきた(天国から地獄へ--OED, "fallen" 1)

高い地位から落ちて/堕ちてきた(天使から堕天使へ--OED, "fallen" 5)。

加えて、受け身の構文(how thou art fallen)でもあるので--

(神に)「落とされた」(過去に落とされた、というだけではなく、

過去に落とされて、現在落ちている状態である、ということ。)

85 Realm[s]

王国(kingdom)(OED 1-2a)。"the Realms of Light" は天国のこと。

「王」国なのは、天国(実際この世すべて)を、

神が王として支配しているから。領域、場所(OED 2b-c)。

86 transcendent

形容詞。他の同種のものより勝る(OED 1)。

87 If he

If [thou beest] he. . . .

86 outshine

動詞。他のものより輝く(OED 1)。輝いているのは、天使だから。

同じ行のtranscendentと不必要に意味が重なっている。が、このように、

特に地位的なことがらについて、他の者と自分(ここでは自分の舎弟的な

ビエルゼバブ)を比べたがり、そして自分(たち)が上にいないと

気がすまないのが、ミルトンの描くサタン。いつでも地位にこだわる。

88 counsel[s]

決意、目的、意図、計画、企画、陰謀(OED 4)。

91 ruin

建物などが、崩れ、倒れること(OED 1a)。

社会的破滅(財産、地位などを失うこと)(OED 6a)。

絶望的にみじめな状態(OED 7)。

91 Pit

地面に掘られた穴(OED 1)。地獄(OED 4)。

91 thou seest

現代英語のyou see--「わかるだろ」、「な?」、「ね?」、

というニュアンスの挿入句--のようなかたちでここに入っている。

散文的に直すと、ここは、次のような間接疑問の構文。

Thou seest into what Pit [and] from what highth

[thou art / we are] fall'n.

92-93

「神は雷をもっていて、だからその分強かった」

=「雷がなければ、オレたちが勝っていたはず」

たとえ神に雷がなくても、本来サタンらは神に敵わないはずなのだが、

その事実を認めようとしていないことをあらわす。そこが、まさにサタン的。

92 the stronger

ここのtheは定冠詞ではなく副詞。次の行のwith his Thunderと

対応して、「だからますます」。

以下の言葉からもわかる通り、サタンにとっては、

強いかどうかがほとんど唯一の価値基準。

93 He

神のこと。サタンは「神」ということばを使わない。

神を唯一絶対的な神と認めていないから。

(表向きに強がっていて。)

93 Thunder

ギリシャ/ローマ神話における最高神ゼウス/ユピテルの武器。

聖書においても神(イエス・キリストではなく、父なる神、主)の武器

(出エジプト記9:23など)。

98 merit

高い評価や褒賞や感謝に値すること(OED 3a)。

称賛や高い評価に対する要求、またこれらを要求する

権利や資格(OED 4a)

99 the mightiest

神のこと。通常、Mightiestと大文字で表記して、

神をあらわす固有名詞とするところだが、そうしていない。

サタンは、神=最強の者、と認めていないから。

たまたま、結果的に、今回はヤツがいちばん強かったが、

次の戦いがあったら違う結果もありうる、というような意識があって。

99 fierce

気高く勇敢な(OED 2, 古語)。誇り高き、傲慢な(OED 3, 古語)。

野獣のように暴力的で激しい(OED 1)。

サタンと神との戦いは、自分を美化したがるサタンの視点から

見れば「気高く勇敢な」もの。しかしキリスト教的な価値観において、

それは、「傲慢な」もの。(「傲慢」prideとは、中世以来の神学に

おける「七つの大罪」のうち、もっとも大きな罪。) さらに、

ゲンコツや、弓や、銃や、せいぜい大砲程度の武器による

人間の戦いにくらべて、神や天使など霊的な存在による戦いは、

はるかに「暴力的で激しい」。

---

キリスト教的道徳における「傲慢」(pride)とは、神によって

与えられているもの(地位、性質、能力、外見など)以上のものを

求める、あるいはそれに値すると考える、人間の心や意識を指す。

「傲慢」から「妬み」(envy)が生まれる--

ホントはオレのほうが高い地位に値するはずなのに、

なんであいつが・・・・・・。

「傲慢」から「怒り」が生まれる--

なぜオレが認められない? なぜオレに地位がない?

金がない?

「傲慢」から「怠惰」(sloth)が生まれる--

オレには能力があるはずだから、コツコツとケチな努力なんか

する必要ない。そんなことしなくても、高い地位につけるはず、

なんでも手に入るはず。

「傲慢」から「貪欲」(greed/avarice/covetousness) が

生まれる--

地位をくれ、金をくれ、みんなくれ。

---

103 utmost

最大限の。サタンを倒すために、全力を出して、本当に

懸命になって、神は戦った、ということ。あくまで、これは、

サタンの妄想。実際は、

サタン率いる堕天使軍 VS 善良な天使軍

=引き分け

サタン率いる堕天使軍 VS 神の子

=神の子の完勝、まったくお話にならないくらいの圧勝。

(神自身は戦いに出てきてすらいない。)

これを「惜しい戦いだった」、「ヤツも必死だった」というところが、

サタンの欺瞞。人間くさいところ。

104 Plains

広がる空(OED 1c)。戦場(OED 2)。

105 study

目的達成のために向けられる思考や努力(OED 4a)。

夢想、実のともなわない思考(OED 3b)

110 Glory

栄誉や名声をもたらすもの。自慢の種(OED 3)。

116 by Fate

神ではなく、「運命」が、この世に存在するものすべてを

支配している、というサタンの考えがあらわれている。

(これはあくまで対外的な見解で、心の底ではサタンも、

神の支配を理解し、また認めている。第四巻の独白参照。)

なお、「運命」は、ギリシャ/ローマ神話では女神として

神格化されている。ここの発言においてサタンは異教的

(異教的な運命の神 > キリスト教の神)。

116 Gods

天使たちのこと。その対外的発言において、サタンは、

神と天使たちのあいだの違いを認めない。

117 fail

不足する、なくなる、消える、力を失う、死ぬ(OED I)。

122 grand Foe

Grand=もっとも位の高い、最大の(OED 2-3)。Foe=敵。

普通、「最大の敵」(arch enemy, arch foe) といったら

サタンのこと。(Satanとは、ヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語などの

「敵」、「敵対する」ということばから由来。)

* * *

上の英文テクストは、John Milton, Paradise Lost (1674) より。

以下は、Milton Reading Roomのもの。

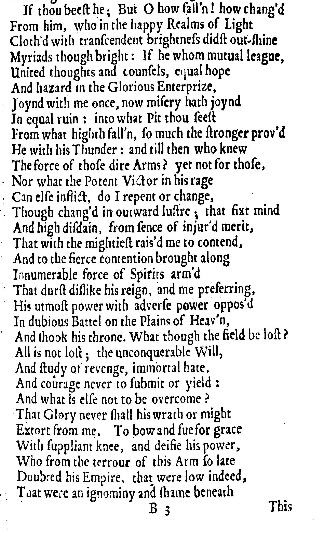

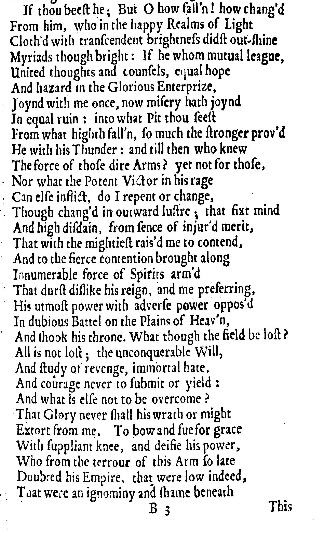

If thou beest he; But O how fall'n! how chang'd

From him, who in the happy Realms of Light [85]

Cloth'd with transcendent brightness didst out-shine

Myriads though bright: If he Whom mutual league,

United thoughts and counsels, equal hope

And hazard in the Glorious Enterprize,

Joynd with me once, now misery hath joynd [90]

In equal ruin: into what Pit thou seest

From what highth fall'n, so much the stronger prov'd

He with his Thunder: and till then who knew

The force of those dire Arms? yet not for those,

Nor what the Potent Victor in his rage [95]

Can else inflict, do I repent or change,

Though chang'd in outward lustre; that fixt mind

And high disdain, from sence of injur'd merit,

That with the mightiest rais'd me to contend,

And to the fierce contention brought along [100]

Innumerable force of Spirits arm'd

That durst dislike his reign, and me preferring,

His utmost power with adverse power oppos'd

In dubious Battel on the Plains of Heav'n,

And shook his throne. What though the field be lost? [105]

All is not lost; the unconquerable Will,

And study of revenge, immortal hate,

And courage never to submit or yield:

And what is else not to be overcome?

That Glory never shall his wrath or might [110]

Extort from me. To bow and sue for grace

With suppliant knee, and deifie his power,

Who from the terrour of this Arm so late

Doubted his Empire, that were low indeed,

That were an ignominy and shame beneath [115]

This downfall; since by Fate the strength of Gods

And this Empyreal substance cannot fail,

Since through experience of this great event

In Arms not worse, in foresight much advanc't,

We may with more successful hope resolve [120]

To wage by force or guile eternal Warr

Irreconcileable, to our grand Foe,

Who now triumphs, and in th' excess of joy

Sole reigning holds the Tyranny of Heav'n.

http://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/

pl/book_1/index.shtml

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

『楽園は失われた』 (1: 84-124)

(サタン 「負けるもんか!」)

おまえ、か? フッ、落ちたもんだな。

変わっちまったな・・・・・・。幸せだったよな、あの光の国で、おまえ、

みんなよりもキラキラしてた、輝いてた、よな。

もちろん、みんなキラキラしてた・・・・・・。オレたち、誓ったよな。

ふたりで考えて、心を決めて、希望を抱いて、

危険を冒したよな。あの輝かしくもやばい仕事で、な。

オレたち、いっしょに戦って、そして、今、いっしょにどん底だ、

なかよく破滅だ。なんて深いところによ、

なんて高いところから、落ちたものか・・・・・・。あいつ、思ったより強かったからな、

雷なんか使いやがって。戦うまでは誰も知らなかったよな、

あのひどい武器の破壊力なんてよ。でもな、そんなん知るか、ってもんだ。

あいつが怒って、また攻めて

きたとしても、オレは悔い改めない。オレは変わらない。

見かけは変わっても、輝きをなくしちまっても、オレはオレだ。あの決意、

あいつを見下す気高い心・・・・・そもそもちゃんと認められなかったから、

最強のあいつと戦ったんだろ?

あの誇り高き戦い・・・・・・

他の天使のやつらもたくさんついてきたよな。武器もって、さ。

みんな、あいつの支配よりもオレのほうがいいっていってたぜ?

あいつ、神のくせに全力出して、オレたちも押し返して、

あの天の戦い、いい勝負だったよな。あいつの王座だって、

ぐらついてただろ。勝ち負けなんて関係ないぜ。

負けて全部失ったわけじゃない。心はまだ折れてない。

復讐だぜ。あいつへの憎しみは絶対に消えないし、

オレたち勇敢だから絶対降伏なんてしないよな。ゴメンナサイ、とかいわないよな。

つまりさ、オレたち、負けてない、ってことだ。

あいつがどれだけ怒り狂っても、あいつがどれだけ強くても、

オレを負かす、なんて栄誉はやらん。

頭下げて膝ついて、どうかお許しを、とか

いって一回勝っただけのあいつを神と認めるなんて、

(ついさっきまであいつ、オレにびびって、

国がやべえ、とかいってたんだからな)、そんなの、ダサすぎだろ。

まさに不名誉、恥ずかしいよな。

地獄落ち以下だ。〈運命〉ではじめから決まってるだろ、

オレたち神だから、力は衰えないし、からだも傷つかない、ってさ。オレたちは死なないんだ。

一回やらかしちまった後でも、オレたちの

戦闘能力は落ちてないし、むしろ読みは鋭くなってる。

だからよ、前よりいい結果めざして、やってみようぜ。

武器を使ってもいい、策略を使ってもいい、死ぬまで戦うんだ。

和平なんて無理だ、あいつは最大の敵だから。

今ごろ大喜びで勝利に乾杯してやがって、

天で独裁して、好き放題やってるあいつと戦うんだ。

* * *

John Milton

Paradise Lost (1: 84-124)

* * *

天国での戦いにおいて神(と神の子)に敗れ、地獄に落とされたサタンが、

炎の湖のほとりで、かつての仲間のビエルゼバブ(と思しき堕天使)を見つけ、

話しかける場面。

サタン(悪に走る前の名はルシファー)が堕天使のトップで、

ビエルゼバブがナンバー2。

* * *

以下、訳注と解釈例。

84-92

構文は、次のようなかたち。

If thou beest he . . . (条件節),

if [thou beest] he. . . (条件節のくり返し)

into what Pit fallen? (帰結節)

「もしおまえがわたしの知っている彼なら・・・・・・

なあ、オレたち、どれだけ落ちてきたんだ?」

But O how fall'n! から四行、Myriad though brightまでは

挿入された節。口語的/会話的に、連想が飛んで、大枠の構文からは

独立して発展して、という感じ。

なお、本来、92行目のfall'nの後にピリオドがあるべきだが、

口語的/会話的に話がつづいていることを示すために、

コンマで次の文へとつなげられている。

84 thou

二人称単数の代名詞の主格。話しかけている相手をあらわすもの。

主として自分より地位が低い相手に対して使う。

84 beest

Beの仮定法二人称単数形。Thouに対応してbeが活用している。

If thou beest he = If you should/could be he

84 fallen

(過去分詞、形容詞)

高い場所から降りて/落ちてきた(天国から地獄へ--OED, "fallen" 1)

高い地位から落ちて/堕ちてきた(天使から堕天使へ--OED, "fallen" 5)。

加えて、受け身の構文(how thou art fallen)でもあるので--

(神に)「落とされた」(過去に落とされた、というだけではなく、

過去に落とされて、現在落ちている状態である、ということ。)

85 Realm[s]

王国(kingdom)(OED 1-2a)。"the Realms of Light" は天国のこと。

「王」国なのは、天国(実際この世すべて)を、

神が王として支配しているから。領域、場所(OED 2b-c)。

86 transcendent

形容詞。他の同種のものより勝る(OED 1)。

87 If he

If [thou beest] he. . . .

86 outshine

動詞。他のものより輝く(OED 1)。輝いているのは、天使だから。

同じ行のtranscendentと不必要に意味が重なっている。が、このように、

特に地位的なことがらについて、他の者と自分(ここでは自分の舎弟的な

ビエルゼバブ)を比べたがり、そして自分(たち)が上にいないと

気がすまないのが、ミルトンの描くサタン。いつでも地位にこだわる。

88 counsel[s]

決意、目的、意図、計画、企画、陰謀(OED 4)。

91 ruin

建物などが、崩れ、倒れること(OED 1a)。

社会的破滅(財産、地位などを失うこと)(OED 6a)。

絶望的にみじめな状態(OED 7)。

91 Pit

地面に掘られた穴(OED 1)。地獄(OED 4)。

91 thou seest

現代英語のyou see--「わかるだろ」、「な?」、「ね?」、

というニュアンスの挿入句--のようなかたちでここに入っている。

散文的に直すと、ここは、次のような間接疑問の構文。

Thou seest into what Pit [and] from what highth

[thou art / we are] fall'n.

92-93

「神は雷をもっていて、だからその分強かった」

=「雷がなければ、オレたちが勝っていたはず」

たとえ神に雷がなくても、本来サタンらは神に敵わないはずなのだが、

その事実を認めようとしていないことをあらわす。そこが、まさにサタン的。

92 the stronger

ここのtheは定冠詞ではなく副詞。次の行のwith his Thunderと

対応して、「だからますます」。

以下の言葉からもわかる通り、サタンにとっては、

強いかどうかがほとんど唯一の価値基準。

93 He

神のこと。サタンは「神」ということばを使わない。

神を唯一絶対的な神と認めていないから。

(表向きに強がっていて。)

93 Thunder

ギリシャ/ローマ神話における最高神ゼウス/ユピテルの武器。

聖書においても神(イエス・キリストではなく、父なる神、主)の武器

(出エジプト記9:23など)。

98 merit

高い評価や褒賞や感謝に値すること(OED 3a)。

称賛や高い評価に対する要求、またこれらを要求する

権利や資格(OED 4a)

99 the mightiest

神のこと。通常、Mightiestと大文字で表記して、

神をあらわす固有名詞とするところだが、そうしていない。

サタンは、神=最強の者、と認めていないから。

たまたま、結果的に、今回はヤツがいちばん強かったが、

次の戦いがあったら違う結果もありうる、というような意識があって。

99 fierce

気高く勇敢な(OED 2, 古語)。誇り高き、傲慢な(OED 3, 古語)。

野獣のように暴力的で激しい(OED 1)。

サタンと神との戦いは、自分を美化したがるサタンの視点から

見れば「気高く勇敢な」もの。しかしキリスト教的な価値観において、

それは、「傲慢な」もの。(「傲慢」prideとは、中世以来の神学に

おける「七つの大罪」のうち、もっとも大きな罪。) さらに、

ゲンコツや、弓や、銃や、せいぜい大砲程度の武器による

人間の戦いにくらべて、神や天使など霊的な存在による戦いは、

はるかに「暴力的で激しい」。

---

キリスト教的道徳における「傲慢」(pride)とは、神によって

与えられているもの(地位、性質、能力、外見など)以上のものを

求める、あるいはそれに値すると考える、人間の心や意識を指す。

「傲慢」から「妬み」(envy)が生まれる--

ホントはオレのほうが高い地位に値するはずなのに、

なんであいつが・・・・・・。

「傲慢」から「怒り」が生まれる--

なぜオレが認められない? なぜオレに地位がない?

金がない?

「傲慢」から「怠惰」(sloth)が生まれる--

オレには能力があるはずだから、コツコツとケチな努力なんか

する必要ない。そんなことしなくても、高い地位につけるはず、

なんでも手に入るはず。

「傲慢」から「貪欲」(greed/avarice/covetousness) が

生まれる--

地位をくれ、金をくれ、みんなくれ。

---

103 utmost

最大限の。サタンを倒すために、全力を出して、本当に

懸命になって、神は戦った、ということ。あくまで、これは、

サタンの妄想。実際は、

サタン率いる堕天使軍 VS 善良な天使軍

=引き分け

サタン率いる堕天使軍 VS 神の子

=神の子の完勝、まったくお話にならないくらいの圧勝。

(神自身は戦いに出てきてすらいない。)

これを「惜しい戦いだった」、「ヤツも必死だった」というところが、

サタンの欺瞞。人間くさいところ。

104 Plains

広がる空(OED 1c)。戦場(OED 2)。

105 study