青空の中のISS月面通過の観望記録です。

青空の中のISS月面通過の観望記録です。

ISS月面通過イベントがあったのは昨日の午前中…

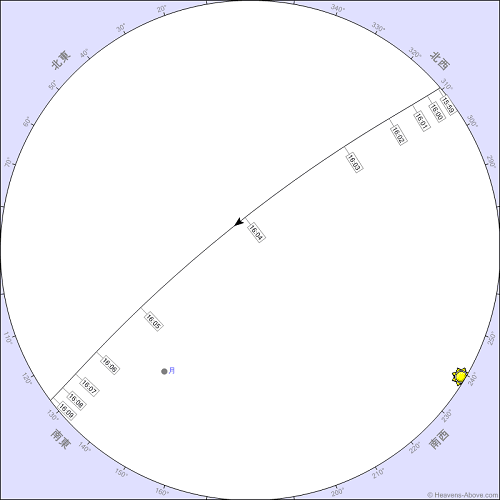

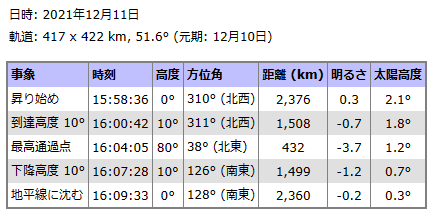

4月28日は宮城県北部で昼間のISS月面通過が見られることが分かっていたので撮影場所を1週間前から選定していたのですが、ISSの軌道修正でISS通過ラインは徐々に南へ移動しています。ここまでは想定どおりだったのですが、

大きな軌道修正があったらしく2日前に確認したところ、なんと通過ラインのど真ん中が自宅を通っていました! こ~れはミラクルです。庭で月面通過が見られるなんて超ビックリです。

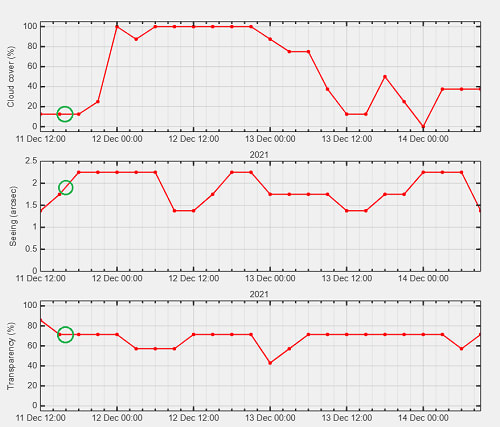

しか~し、当日の月齢は26.8で新月の3日前です。4惑星との接近を早朝に撮影したときは輝面比が0.10でしたがISSが通過する9時58分の輝面比は0.08になります。これでは青空の中での眼視確認はまず無理で空の透明度しだいでは双眼鏡でも見えない細さです。

とりあえず双眼鏡で捜索すること十数分… ありました。太陽との離角が30度なので青空と月とのコントラスト比が低くてかすかにしか見えません。かなり厳しい撮影になります。

こちらは8cm屈折にPowermate2×を入れて焦点距離を1600mmにして撮影した画像です。

2022.4.28 09h03m26s EVOSTAR80ED+Powermate2× D810A IS0200 1/640sec

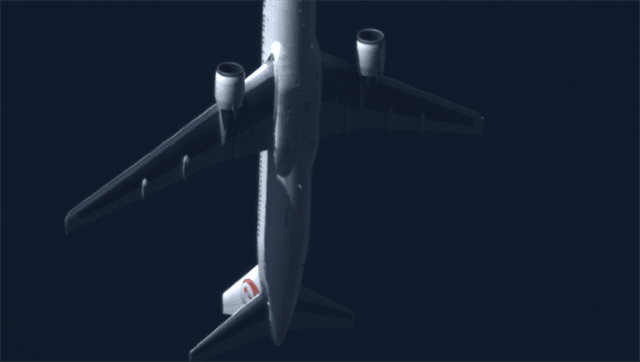

もう少し拡大したいので30cmドブにPowermate2×を入れて撮影したのがこちら…

2022.4.28 09h30m42s D300mm Powermate2× F10 D810A ISO320 1/1000

このシステムはISS拡大撮影をデジカメでしていた時の定番ですが、今日の月齢と気象条件ではこれが限界でした。これほど太陽に近いところを通過するISSを青空の中で撮影したことはありませんが、拡大率を優先して今日はこのシステムで撮影です。

8cm屈折(f800m)は記録ビデオ撮影用としてデジカメを装着して待機です。本日のISSの光度は最大で-2.6等です。水蒸気量の多い今日の空でははたして見えるのか疑問ですが目を皿にしてファインダーを覗くことにしましょう。

さて時間です。時報が通過10秒前を知らせています。通過まで5秒、4、3…え!? わお!! なんとISSが月面を横切りました~。フライングだーとあわててレリーズのシャッターを押すと… あれ?

なぜかシャッタ-がおりません… なぜ? あ~ ISSが通過していったー 原因を調べるとカメラの主電源がOFFになっていました。(誰だ!電源をOFFにしたのは!…って自分しかいないのですが、)

うわ~、千載一遇のチャンスを逃してしまった~ 絶句です。さすがにへこみました。記録用ビデオを確認したところ写っていました。静止画キャプチャーした画像を比較明合成してみるとみごとにど真ん中を通過しています。ISS Transit Finder の予報図どおりです。

まー、ISS月面通過の写真は次回のお楽しみとして、青空の中の月面通過を眼視で見られたので今回は良しとしましょう。(完全なる負け惜しみです)

〈4月30日追記〉

〈4月30日追記〉今回の「痛恨のミス」エピソード…どこかデジャブ感があると思ったら、むかし同じようなことをやらかしてましたね。(笑)

ブログ→ ISS月面通過、撮影失敗! 2011.7.10

次回こそは!と意気込む脳内にうごめく「三度目の正直」と「二度あることは三度ある」の格言…

それを確かめるXデーはいつになるのか? あなたはどちらの格言を信じるか?調査継続中!

むむ、ミッションが変わってますね~ ま、そこは気にせず頑張りましょう!

「11月18日に、ISS超拡大眼視ミッションを実施した」

「11月18日に、ISS超拡大眼視ミッションを実施した」 「出た!お得意の過去形プレスリリースですね~」

「出た!お得意の過去形プレスリリースですね~」

おまけの動画で~す。

おまけの動画で~す。