火星の撮影を再開するため外に出たのは11月26日03時を少し過ぎた頃でした…

火星の撮影を再開するため外に出たのは11月26日03時を少し過ぎた頃でした…見上げた夜空は雲ひとつ無い快星で、冬の星座たちがまるで夏の星座のように瞬くことなく天球に貼り付いていました。ほほう、これはすばらしい…

後日、気象庁の過去天気図で11月26日03時の気圧配置を見たら、仙台上空は高気圧の中心が通り過ぎた直後の気圧配置となっていました。

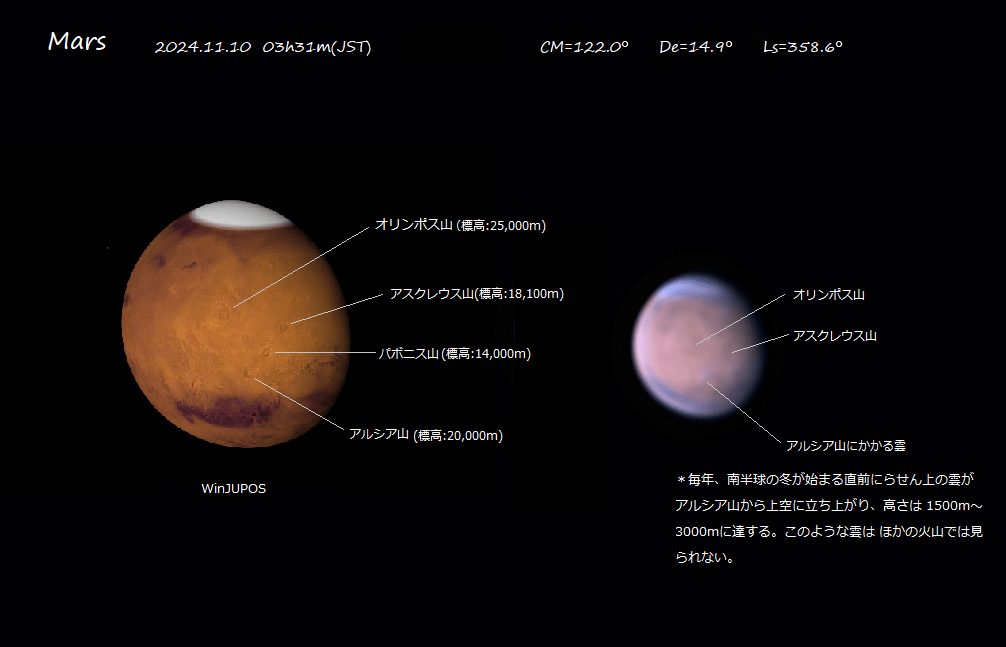

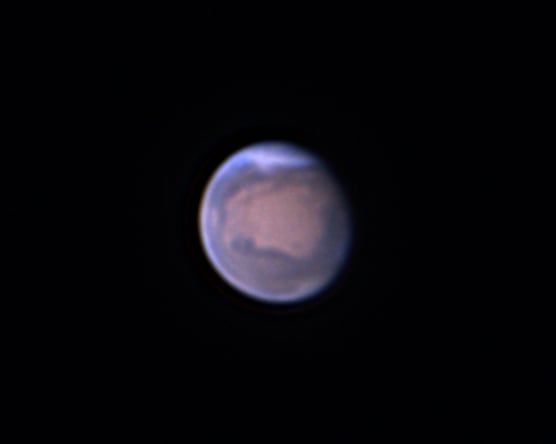

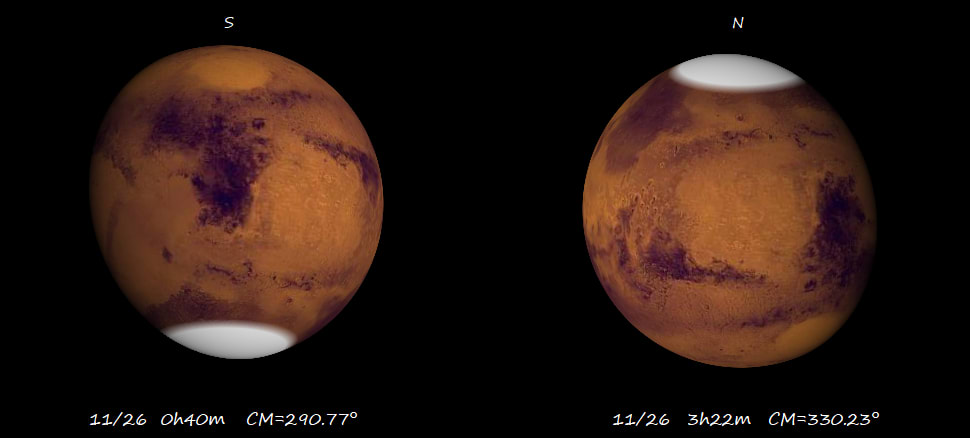

この天気図は、まさにこれ以上は無いと言い切れるほどの好シーイング気圧配置図です。こちらの大シルチス火星は11月26日0時40分に撮影した火星ですが、高度47°で、ADC(大気補正)を使わずに撮影したにもかかわらず驚異的な解像度で写っていました。

これぞ、THE 火星! 大シルチスが正面に見えている火星!

これぞ、THE 火星! 大シルチスが正面に見えている火星!

2024/11/26 0h40m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=12950mm (F/55)

Shutter=9.060ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×11image

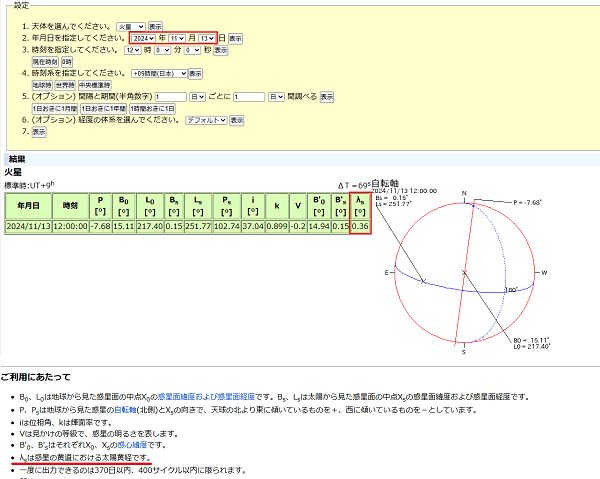

Magunitude = -0.4mag Diameter = 11".1 CM = 290.77° De = 15.56° Ls = 6.55 photo

そしてこちらが、火星南中の27分前、高度71°で撮影した火星です。中央経度は330.23°、サバ人の湾~子午線湾~アリンの爪が見えます。(大シルチス火星は南極を上にしていますがこちらは北極を上にしています)

そしてこちらが、火星南中の27分前、高度71°で撮影した火星です。中央経度は330.23°、サバ人の湾~子午線湾~アリンの爪が見えます。(大シルチス火星は南極を上にしていますがこちらは北極を上にしています)

2024/11/26 3h22m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=12950mm (F/55)

Shutter=9.235ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×13image photo

好気流とは言え11月下旬にこれほどの高解像度火星が撮影できるとは… 想像を遙かに超えていました。超オドロキです。こちらは撮影時刻の火星をWinJUPOSで再現した火星図です。

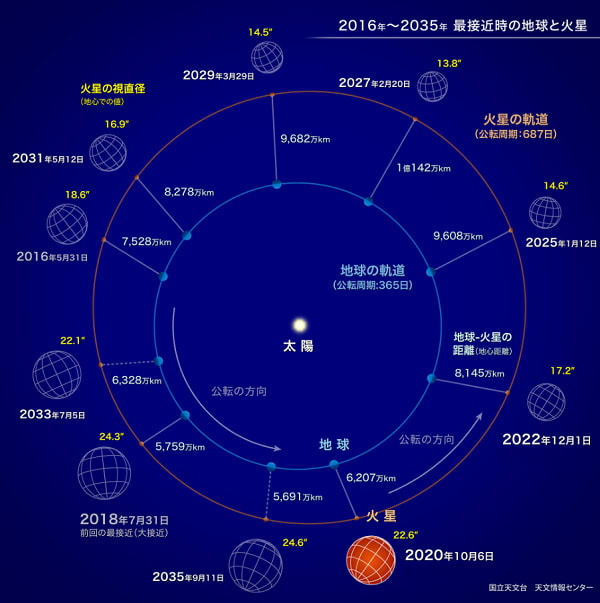

そうそう、書き忘れてましたが、撮影時の輝面比は0.92でした。輝面比が1.00になるのは年が明けて1月8日で、その9日後が火星衝です。視直径は14".6、光度は-1.4等まで明るくなります。南中時刻は0時台~23時台になるので撮影もしやすくなります。問題は冬の気流ですね…今季の冬は暖冬ではなく平年並の寒さになると予報が出ていますがどうなのでしょう?

期待はできませんが少しでも気流が良くなる日を探して撮影を続けることにしましょう。

〈追記〉

火星・大シルチス(元動画)