1月25日に撮影したHTV2は長さが約10m…、

長さ10mの飛翔体を拡大撮影したのは初めてのことなので、その時の状況

と撮影データをメモしておくことにしましょう。

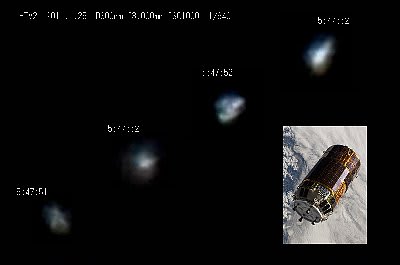

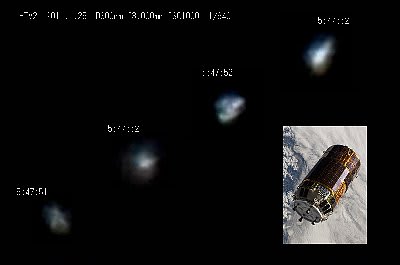

HTV2を目視した直後の写真

2011.01.25 5:47:10頃 NikonD50 f18mm ISO1600 F3.5 5sec

この時の仰角は約25°、推定直距離は約750km、推定光度1.5等級程度、

色は予想に反して青白いメタリックな感じに見えた。飛行コースに雲あり、

仰角40度を越えたあたりから雲越しの撮影になるので露出の変更が必要。

雲突入前の写真、仰角35度~40度付近、推定直距離600km程度

このときの写真は円筒形のHTV2が三角形状に見えている。非与圧部の

暴露パレット部分がこちらに向いていたのかもしれない。

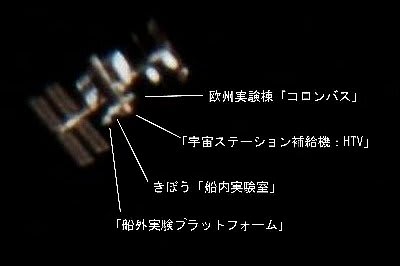

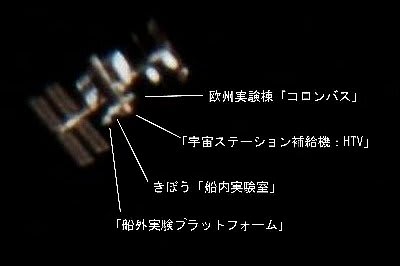

HTV2暴露パレット部

5時47分53秒から5時48分24秒までの約30秒間は雲に入ったため、まったく見えなかった。

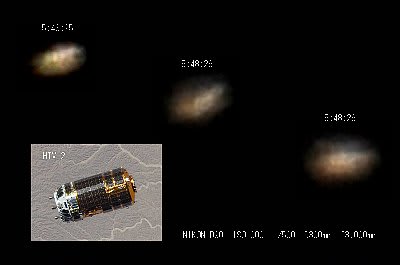

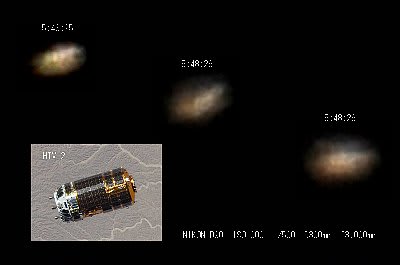

雲から抜けた直後の写真、仰角60度付近、推定直距離400km程度

眼視では見えているが薄雲を通しての撮影と思われる。明るさが微妙に変化している。

仰角は最大仰角の60°付近のため、ほぼ真横からHTV2を見ている状態にある。

雲を抜けた直後はオレンジ色であった。雲の影響なのか、反射角度の影響なのかは不明。

長さ10mの飛翔体を拡大撮影したのは初めてのことなので、その時の状況

と撮影データをメモしておくことにしましょう。

HTV2を目視した直後の写真

2011.01.25 5:47:10頃 NikonD50 f18mm ISO1600 F3.5 5sec

この時の仰角は約25°、推定直距離は約750km、推定光度1.5等級程度、

色は予想に反して青白いメタリックな感じに見えた。飛行コースに雲あり、

仰角40度を越えたあたりから雲越しの撮影になるので露出の変更が必要。

雲突入前の写真、仰角35度~40度付近、推定直距離600km程度

このときの写真は円筒形のHTV2が三角形状に見えている。非与圧部の

暴露パレット部分がこちらに向いていたのかもしれない。

HTV2暴露パレット部

5時47分53秒から5時48分24秒までの約30秒間は雲に入ったため、まったく見えなかった。

雲から抜けた直後の写真、仰角60度付近、推定直距離400km程度

眼視では見えているが薄雲を通しての撮影と思われる。明るさが微妙に変化している。

仰角は最大仰角の60°付近のため、ほぼ真横からHTV2を見ている状態にある。

雲を抜けた直後はオレンジ色であった。雲の影響なのか、反射角度の影響なのかは不明。

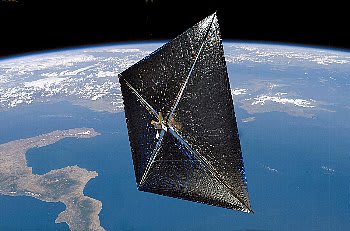

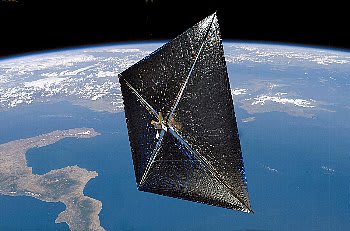

NASAが12月11日に帆の展開に失敗したと発表した(*)「NanoSail-D」が

突如復活して帆をみごとに展開したようです。

失敗発表から一ヶ月…、NanoSail-Dに何が起こったのか?

その詳細がscience@NASAにありました。

「Solar Sail Stunner 」 January 24, 2011

起死回生ともいえる復活劇で、NanoSail-Dは650km上空で新素材の帆を

展開し、地球を周回する世界初のソーラー・セイル宇宙船となりました。

「私たちは、太陽の帆を張って宇宙の大海原を航海することができました。」

マーシャル・フライト・センターのNanoSail-D実験責任者ディーン・アルホーンは言います。

「この成功は我々にとって重要な意味を持ちます。」

NanoSail-Dは約1ヶ月半ほどマザーシップであるFASTSATの中にとどまっていました。

FASTSATは2010年11月にNanoSail-Dと5つの実験衛星を搭載して打ち上げられま

した。その後、パン焼き機ほどの大きさのプローブが放出されるはずでしたが、予定の

時間を過ぎても、帆は展開されませんでした。

「NanoSail-DはFASTSATから脱出することができませんでした。」アルホーンは言います。

「それは悲劇でした。我々はいまだソーラーセイル・プロジェクトの長いトラブルから抜け出せないで

います。」(注:NanoSail-D1号機は2008年に打ち上げれたがロケットの不調で爆破された)

何週間も過ぎたとき、チームメンバーは希望を捨て始めました。NanoSail-Dは頑としてFASTSATから離れようとしませんでした。任務は始まる前に、終わっているように思えました。

ところが、運命の日といえる1月17日がやってきました。技術者はいまだに

その原因を解明していませんが、NanoSail-Dは自分で宇宙へ飛び出したのです。

アルはその時のことをこう述べています。「私は自分の目を信じることができませんでした。

制御室に入ってスクリーンのテレメトリーを見ると、なんと私たちの宇宙船が自由に宇宙を飛び回っていたのです!」

チームは、NanoSail-Dのラジオビーコンを取得するために専門家のアラン・シーグとスタン・シムズに協力を依頼しました。

「タイミングは良くありませんでした。」シーグは言います。「NanoSail-Dはちょうどハンツビルの上を通過した後でした。信号を聴く最初のチャンスをものにすることは残念ながらできませんでした。」

中部標準時で午後5時になる直前のことでした。、彼らはついに微弱信号を捕えました。 宇宙船が頭上に高く昇ったとき、信号はますます強くなりました。オペレーターは最初のパケット信号を解読し確信しました。

NanoSail-Dは健在です。

しかし、まだ最大の任務が遂行されていません。NanoSail-Dに帆の展開のコマンドを送ることです。それは1月20日午後9時(CST)に実行されました。

パネルを閉じていたワイヤーがオンボードタイマーの作動で切られ、さらにブームを押さえていたワイヤーが切られると、ポリマー・シートの薄膜でできた帆が数秒とかからぬ時間でみごとに展開しました。

その大きさは10平方メートルもあります。

太陽光で航行する宇宙船は今までに1つしかありません。日本のイカロスです。イカロスは惑星間空間でソーラーセイルを展開し、それを使って2010年に金星のフライバイを成功させました。

イカロスは太陽光の圧力を第一推進力として現在も宇宙を航行しています。この成功を受けて、JAXAは将来的に木星へのソーラーセイルを目指しています。

NanoSail-Dはホームである地球に戻るため地球周回上にとどまります。「私たちの任務はソーラーセイルが地球周回上にあるスペース・デブリを除去する道具となり得るかを探ることにあります。」アルホーンが説明します。「我々の惑星を周回し続け、やがて大気のヘリまで来るとエアロダイナミック・ブレーキが働き、減速して大気圏へと突入します。」

事実、NanoSail-Dは70日から120日過ぎに、1つの流れ星となって地球へ帰ってきます。

NanoSail-Dは低軌道のクリーンアップに一役買うことになるかもしれません。ひょっとするとドラッグセイルは将来の人工衛星のスタンダードになっているかもしれません。衛星のミッションが終了した時に帆を展開することで、衛星はやがて大気へと引きずり込まれ、地上に到達する前に燃え尽きることでしょう。

これは今後の宇宙開発において軌道上のデブリの増加を防ぐ働きがあります。

アルホーン・チームは今後、NanoSail-Dの軌道がどのように変化するかを数カ月にわたってモニターする予定です。さらに太陽光が帆にどの程度圧力を与えるか調べたいと考えていますが、大気抵抗の方が太陽光の圧力による変化をはるかに上回るかもしれないので分析は難しいと考えられます。

何が次に起こっても、NanoSail-Dは既に後世に名を残しました:。それは、NanoSail-Dがエレガントで、かつ安価な薄膜を使って地球周回軌道上を航行する史上初のソーラーセイルとなったことです。しかしながら、なぜ突然衛星が放出されたかについては今後分析をする必要があります。

(補足説明)

何とも不思議な話ですが、かくしてNanoSail-Dは地球を周回する世界初のソーラーセイル宇宙船と

なりました。そのNanoSail-Dをターゲットとしたフォトコンテストが現在行われています。

詳しくはこちら→NANOSAIL-D PHOTO CONTEST

賞金もあるようですが撮影はかなり難しいと思われます。

大きさはわずかに3m、最大光度は2.7等級ですが、これは正対したときだけ…、

厚さはほとんど無いので、角度によっては反射率がゼロの時も当然あります。

むしろ、正対したときだけ一瞬光る程度と考えた方が正しいかもしれません。

NanoSail-D2

Dimensions: 3 m x 3 m x 0.1 m

Brightness: 4.5 mag (at 1000 km, 50% illuminated)

2.7 mag (at perigee, full illumination)

Orbit: 623.8 x 652.4 km, 97.5min

Inclination: 72.0°

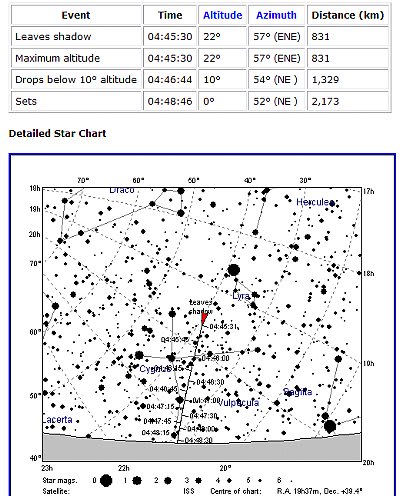

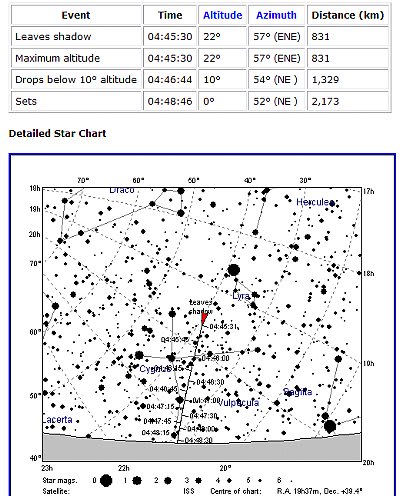

Visible Pass情報は公表されていますので、チャンスを見て挑戦してみることにしましょう。

突如復活して帆をみごとに展開したようです。

失敗発表から一ヶ月…、NanoSail-Dに何が起こったのか?

その詳細がscience@NASAにありました。

「Solar Sail Stunner 」 January 24, 2011

起死回生ともいえる復活劇で、NanoSail-Dは650km上空で新素材の帆を

展開し、地球を周回する世界初のソーラー・セイル宇宙船となりました。

「私たちは、太陽の帆を張って宇宙の大海原を航海することができました。」

マーシャル・フライト・センターのNanoSail-D実験責任者ディーン・アルホーンは言います。

「この成功は我々にとって重要な意味を持ちます。」

NanoSail-Dは約1ヶ月半ほどマザーシップであるFASTSATの中にとどまっていました。

FASTSATは2010年11月にNanoSail-Dと5つの実験衛星を搭載して打ち上げられま

した。その後、パン焼き機ほどの大きさのプローブが放出されるはずでしたが、予定の

時間を過ぎても、帆は展開されませんでした。

「NanoSail-DはFASTSATから脱出することができませんでした。」アルホーンは言います。

「それは悲劇でした。我々はいまだソーラーセイル・プロジェクトの長いトラブルから抜け出せないで

います。」(注:NanoSail-D1号機は2008年に打ち上げれたがロケットの不調で爆破された)

何週間も過ぎたとき、チームメンバーは希望を捨て始めました。NanoSail-Dは頑としてFASTSATから離れようとしませんでした。任務は始まる前に、終わっているように思えました。

ところが、運命の日といえる1月17日がやってきました。技術者はいまだに

その原因を解明していませんが、NanoSail-Dは自分で宇宙へ飛び出したのです。

アルはその時のことをこう述べています。「私は自分の目を信じることができませんでした。

制御室に入ってスクリーンのテレメトリーを見ると、なんと私たちの宇宙船が自由に宇宙を飛び回っていたのです!」

チームは、NanoSail-Dのラジオビーコンを取得するために専門家のアラン・シーグとスタン・シムズに協力を依頼しました。

「タイミングは良くありませんでした。」シーグは言います。「NanoSail-Dはちょうどハンツビルの上を通過した後でした。信号を聴く最初のチャンスをものにすることは残念ながらできませんでした。」

中部標準時で午後5時になる直前のことでした。、彼らはついに微弱信号を捕えました。 宇宙船が頭上に高く昇ったとき、信号はますます強くなりました。オペレーターは最初のパケット信号を解読し確信しました。

NanoSail-Dは健在です。

しかし、まだ最大の任務が遂行されていません。NanoSail-Dに帆の展開のコマンドを送ることです。それは1月20日午後9時(CST)に実行されました。

パネルを閉じていたワイヤーがオンボードタイマーの作動で切られ、さらにブームを押さえていたワイヤーが切られると、ポリマー・シートの薄膜でできた帆が数秒とかからぬ時間でみごとに展開しました。

その大きさは10平方メートルもあります。

太陽光で航行する宇宙船は今までに1つしかありません。日本のイカロスです。イカロスは惑星間空間でソーラーセイルを展開し、それを使って2010年に金星のフライバイを成功させました。

イカロスは太陽光の圧力を第一推進力として現在も宇宙を航行しています。この成功を受けて、JAXAは将来的に木星へのソーラーセイルを目指しています。

NanoSail-Dはホームである地球に戻るため地球周回上にとどまります。「私たちの任務はソーラーセイルが地球周回上にあるスペース・デブリを除去する道具となり得るかを探ることにあります。」アルホーンが説明します。「我々の惑星を周回し続け、やがて大気のヘリまで来るとエアロダイナミック・ブレーキが働き、減速して大気圏へと突入します。」

事実、NanoSail-Dは70日から120日過ぎに、1つの流れ星となって地球へ帰ってきます。

NanoSail-Dは低軌道のクリーンアップに一役買うことになるかもしれません。ひょっとするとドラッグセイルは将来の人工衛星のスタンダードになっているかもしれません。衛星のミッションが終了した時に帆を展開することで、衛星はやがて大気へと引きずり込まれ、地上に到達する前に燃え尽きることでしょう。

これは今後の宇宙開発において軌道上のデブリの増加を防ぐ働きがあります。

アルホーン・チームは今後、NanoSail-Dの軌道がどのように変化するかを数カ月にわたってモニターする予定です。さらに太陽光が帆にどの程度圧力を与えるか調べたいと考えていますが、大気抵抗の方が太陽光の圧力による変化をはるかに上回るかもしれないので分析は難しいと考えられます。

何が次に起こっても、NanoSail-Dは既に後世に名を残しました:。それは、NanoSail-Dがエレガントで、かつ安価な薄膜を使って地球周回軌道上を航行する史上初のソーラーセイルとなったことです。しかしながら、なぜ突然衛星が放出されたかについては今後分析をする必要があります。

(補足説明)

何とも不思議な話ですが、かくしてNanoSail-Dは地球を周回する世界初のソーラーセイル宇宙船と

なりました。そのNanoSail-Dをターゲットとしたフォトコンテストが現在行われています。

詳しくはこちら→NANOSAIL-D PHOTO CONTEST

賞金もあるようですが撮影はかなり難しいと思われます。

大きさはわずかに3m、最大光度は2.7等級ですが、これは正対したときだけ…、

厚さはほとんど無いので、角度によっては反射率がゼロの時も当然あります。

むしろ、正対したときだけ一瞬光る程度と考えた方が正しいかもしれません。

NanoSail-D2

Dimensions: 3 m x 3 m x 0.1 m

Brightness: 4.5 mag (at 1000 km, 50% illuminated)

2.7 mag (at perigee, full illumination)

Orbit: 623.8 x 652.4 km, 97.5min

Inclination: 72.0°

Visible Pass情報は公表されていますので、チャンスを見て挑戦してみることにしましょう。

ドッキングを18時間後に控えたHTV2は現在、ISSの後方、

約2分の位置を航行しています。27日早朝ランデブー飛行が

見られそうなので撮影に挑戦してみました。

条件は、かなり厳しいです。

地球の影から出てきた時の高度は約20°、そのまま地平線へと沈んでいきます。

HTVを眼視で見ることは無理ですが、デジカメでは写るはずです。

そろそろ時間ですが…、ISSがまだ見えません。

おっと!撮影した画像をチェックしたところISSが写っています。

眼視ではISSが見えませんが、連続撮影開始です。

あっというまにISSは屋根の下へと消えていきました。

さて、HTV2は写っているのでしょうか?

写っていました!

ISSを追いかける「こうのとり2号機(HTV2)」です。

「ドッキング直前のHTV2」

2010.1.27.4:47:21 NIKON D90 f50mm F4.8 8sec(トリミング)

以上、速報でした。

約2分の位置を航行しています。27日早朝ランデブー飛行が

見られそうなので撮影に挑戦してみました。

条件は、かなり厳しいです。

地球の影から出てきた時の高度は約20°、そのまま地平線へと沈んでいきます。

HTVを眼視で見ることは無理ですが、デジカメでは写るはずです。

そろそろ時間ですが…、ISSがまだ見えません。

おっと!撮影した画像をチェックしたところISSが写っています。

眼視ではISSが見えませんが、連続撮影開始です。

あっというまにISSは屋根の下へと消えていきました。

さて、HTV2は写っているのでしょうか?

写っていました!

ISSを追いかける「こうのとり2号機(HTV2)」です。

「ドッキング直前のHTV2」

2010.1.27.4:47:21 NIKON D90 f50mm F4.8 8sec(トリミング)

以上、速報でした。

今日は下弦の月…、

しか~し、早朝に撮影した月は少しだけふくらんでいます。

撮影時の月齢は21.5、輝面比は0.57です。輝面比が0.50になる下弦は今日の夜、

21時57分です。そのときはまだ月が昇っていないので、日本からは見られません。

今夜月が昇ってきたとき(27日0時30分)には輝面比が0.48になっていますので、

欠け際が少しだけへこんだ月になっています。2月は下弦の時刻が08時26分なの

で、晴れていれば撮影することができそうですね。

月齢21.5(輝面比0.57)

2011.1.26.7:16:22 BORG60 Powermate2× ISO200 1/320(トリミング)

こちらは25日に撮影した下弦前日の月、輝面比は0.68もあります。

月齢20.5(輝面比0.68)

2011.1.25.7:10:09 BORG60 Powermate2× ISO200 1/400(トリミング)

しか~し、早朝に撮影した月は少しだけふくらんでいます。

撮影時の月齢は21.5、輝面比は0.57です。輝面比が0.50になる下弦は今日の夜、

21時57分です。そのときはまだ月が昇っていないので、日本からは見られません。

今夜月が昇ってきたとき(27日0時30分)には輝面比が0.48になっていますので、

欠け際が少しだけへこんだ月になっています。2月は下弦の時刻が08時26分なの

で、晴れていれば撮影することができそうですね。

月齢21.5(輝面比0.57)

2011.1.26.7:16:22 BORG60 Powermate2× ISO200 1/320(トリミング)

こちらは25日に撮影した下弦前日の月、輝面比は0.68もあります。

月齢20.5(輝面比0.68)

2011.1.25.7:10:09 BORG60 Powermate2× ISO200 1/400(トリミング)

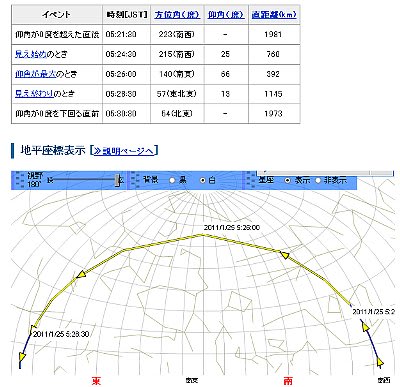

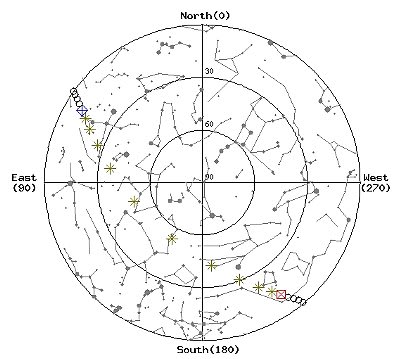

25日早朝、ISSとHTV2の通過が仙台で見られます。

ISSの通過条件は下記の通り…

HTV2はISSの後方20分の位置を航行しています。

20分の間に地球が自転するためHTV2の飛行はISSより西側、

大阪ー金沢ー秋田ライン辺りとなるでしょう。

予報では、05:46 17aboveWSW MAXELEV66 17aboveNE となってます。

そこで、今日の撮影計画です。

始めにISSで露出テストをします。HTVの適正露出はどのくらいかISSの写り

具合で判断します。HTVはかなり暗いと思われるのでISO1600で撮影しましょう。

HTVと同じ長さの「きぼう実験室」の写り具合が一つの目安になります。

ISS通過まで30分です。昨日作成したバーティノフマスクでピントを合わせましょう。

ほひょ、これはすばらしい!眼視でバッチリ合わせられます。

2011.1.25.05:21:12 ISO1600 1/200

時間です。ISSが月の下を通過しています。早速カメラテストです。

2011.1.25.5:25:46 NIKON D90 ISO1600 1/640

むむ…、露出オーバーです。シャッタースピードを速めましょう。

2011.1.25.5:25:29 NIKON D90 ISO1600 1/1000

ふ~む、まだ露出オーバーです。ISO感度は1000まで落とすことにしましょう。

さて、時間です。HTVは見えるでしょうか? おっと見えてきました!

明るさは北斗七星の2等星よりはかなり明るく、推定1.5等級です。

何枚か撮影しましたが一番よく写っていたのがこの写真です。

2011.1.25.5:48:25 NIKON D90 ISO1000 1/500

単独航行中のHTV2撮影成功です。

こちらは大きさ比較用の同サイズ切り出し写真です。

HTV2は1月27日午後8時45分、ISSのロボットアームでキャッチされたあと

同日午後11時過ぎにドッキングする予定です。

ISSの通過条件は下記の通り…

HTV2はISSの後方20分の位置を航行しています。

20分の間に地球が自転するためHTV2の飛行はISSより西側、

大阪ー金沢ー秋田ライン辺りとなるでしょう。

予報では、05:46 17aboveWSW MAXELEV66 17aboveNE となってます。

そこで、今日の撮影計画です。

始めにISSで露出テストをします。HTVの適正露出はどのくらいかISSの写り

具合で判断します。HTVはかなり暗いと思われるのでISO1600で撮影しましょう。

HTVと同じ長さの「きぼう実験室」の写り具合が一つの目安になります。

ISS通過まで30分です。昨日作成したバーティノフマスクでピントを合わせましょう。

ほひょ、これはすばらしい!眼視でバッチリ合わせられます。

2011.1.25.05:21:12 ISO1600 1/200

時間です。ISSが月の下を通過しています。早速カメラテストです。

2011.1.25.5:25:46 NIKON D90 ISO1600 1/640

むむ…、露出オーバーです。シャッタースピードを速めましょう。

2011.1.25.5:25:29 NIKON D90 ISO1600 1/1000

ふ~む、まだ露出オーバーです。ISO感度は1000まで落とすことにしましょう。

さて、時間です。HTVは見えるでしょうか? おっと見えてきました!

明るさは北斗七星の2等星よりはかなり明るく、推定1.5等級です。

何枚か撮影しましたが一番よく写っていたのがこの写真です。

2011.1.25.5:48:25 NIKON D90 ISO1000 1/500

単独航行中のHTV2撮影成功です。

こちらは大きさ比較用の同サイズ切り出し写真です。

HTV2は1月27日午後8時45分、ISSのロボットアームでキャッチされたあと

同日午後11時過ぎにドッキングする予定です。

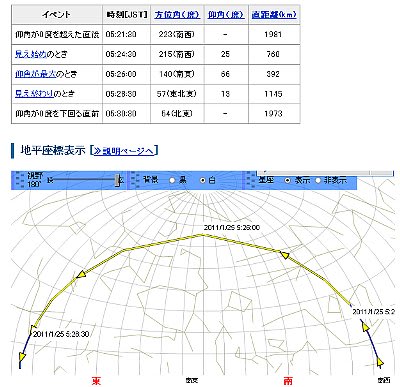

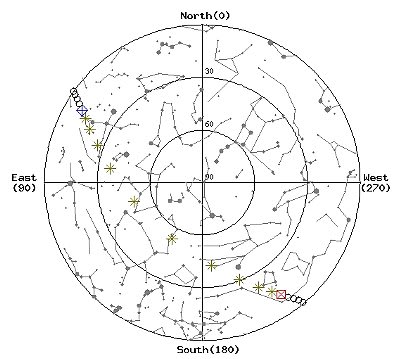

昨日打ち上げに成功したHTV2は初期高度調整マニューバを完了しISSへ

向けて順調に航行を続けているようです。

ISSのロボットアームによる把持予定日時は1月27日20時45分(JST)です。

上記写真はHTV1の時の様子です。JAXA情報によると翌朝から27日早朝まで

HTV2の通過が日本で見られるそうです。

…ということでHTV2の撮影準備として久々にISSの拡大撮影を行いました。

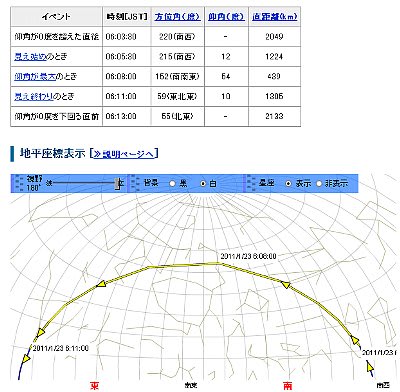

今日の通過条件は下記の通り…、あまりよくありません。

しか~し、最近ISSの拡大撮影をしていないのでプラクティスが必要です。

ご覧のように直距離は439kmもあります。しかも季節は気流が最悪の真冬…、

拡大撮影しても驚くほどダメダメ写真しか撮れない時期(*)ですがチャレンジしてみましょう。

時間です。おっと、驚くほど低空からISSが見えています。感度と露出は

とりあえずISO800の1/800で撮影してみましょう。

う~ん、結果は予想をはるかに下回る状態でした。

2011.01.23 6:08:51 NikonD90 ISO800 1/800

ふ~む、気流の影響もありますがこれはピンぼけですね。

冬場はピンがよりシビアになるので、ピント合わせが鍵を握ります。

下の写真は同サイズで切り出した土星と金星です。

2011.01.23 6:10:29 NikonD90 ISO800 1/125

土星の視直径は17.8"、金星は21.3"です。

2011.01.23 6:18:24 NikonD90 ISO800 1/4000

早朝の通過はどうしても逆光になってしまい、苦手な時間帯ですが

今日のデータを元に対策を練ることにしましょう。

前回HTV1の撮影に成功したのは気流が落ち着いている9月の夕方…

HTV2がドッキング解除するするのは2月下旬頃…、チャンスを待ちましょう。

HTV1撮影記録はこちら→ブログ

向けて順調に航行を続けているようです。

ISSのロボットアームによる把持予定日時は1月27日20時45分(JST)です。

上記写真はHTV1の時の様子です。JAXA情報によると翌朝から27日早朝まで

HTV2の通過が日本で見られるそうです。

…ということでHTV2の撮影準備として久々にISSの拡大撮影を行いました。

今日の通過条件は下記の通り…、あまりよくありません。

しか~し、最近ISSの拡大撮影をしていないのでプラクティスが必要です。

ご覧のように直距離は439kmもあります。しかも季節は気流が最悪の真冬…、

拡大撮影しても驚くほどダメダメ写真しか撮れない時期(*)ですがチャレンジしてみましょう。

時間です。おっと、驚くほど低空からISSが見えています。感度と露出は

とりあえずISO800の1/800で撮影してみましょう。

う~ん、結果は予想をはるかに下回る状態でした。

2011.01.23 6:08:51 NikonD90 ISO800 1/800

ふ~む、気流の影響もありますがこれはピンぼけですね。

冬場はピンがよりシビアになるので、ピント合わせが鍵を握ります。

下の写真は同サイズで切り出した土星と金星です。

2011.01.23 6:10:29 NikonD90 ISO800 1/125

土星の視直径は17.8"、金星は21.3"です。

2011.01.23 6:18:24 NikonD90 ISO800 1/4000

早朝の通過はどうしても逆光になってしまい、苦手な時間帯ですが

今日のデータを元に対策を練ることにしましょう。

前回HTV1の撮影に成功したのは気流が落ち着いている9月の夕方…

HTV2がドッキング解除するするのは2月下旬頃…、チャンスを待ちましょう。

HTV1撮影記録はこちら→ブログ