ずいぶん長いこと待たされたがやっと拡大撮影に耐えられる気流がやって来た。

ずいぶん長いこと待たされたがやっと拡大撮影に耐えられる気流がやって来た。今年は春になっても天気(気流)が悪い。4月30日と5月7日にも火星の撮影を試みたが動画の中の火星はスタックする気には到底なれないほどの見事なブレ具合だった。

そんな火星を見ていたので5月8日はとてもいい気流に見えたが、月齢10の月が滲んで見えるほどの透明度なので条件としてはそれほど良いわけではない… と贅沢を言ってるヒマはない。

薄明終了時の火星高度は47°である。低高度になればなるほど大気分散が強くなるので撮影は早いに越したことはない。そして今日は視直径が6秒台まで小さくなった火星のベスト撮影システムを見極めるため3種類の撮影システムを用意している。

1つ目が µ210 + Plan5+TCA4+ADC+Apollo-C だ。画素サイズが5.86μmと大きいので解像度は不利だがシャッタースピードを速くできるので撮影枚数を多くして解像度を上げようという作戦だ。

2つ目は µ210 + Ortho2×+ADC にNeptune664Cを組み合わせるシステムだ。Neptune664Cの画素サイズは2.9μm なのでASI290MCと同じであるが低ノイズなので解像度が上がることを期待しての選択だ。

3つ目は µ210 + PL25mm+TCA4+ADC+Neptune664C だ。µ210 + 2倍バローでは視直径6秒以下の惑星撮影はやはり厳しいものがある。焦点距離をOrtho2×よりも大きくするためのシステムがこれだ。

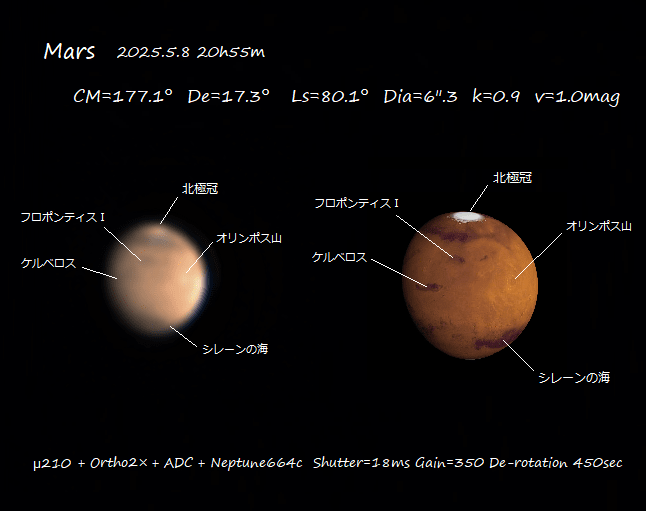

で、撮影結果であるが、システム2の µ210 + Ortho2×+ADC + Neptune664C が一番良好であった。撮影時の中央経度が177°でアルベド地形が最も見えない位置だったので面白味のない火星になってしまったが最低限のアルベド地形は判別できたようだ。

3つの撮影システムの比較は以下のとおりである。システム2の火星が一番写りがいいのは一目瞭然だが、これは今回の気流での結果でありシーイングがさらに良ければシステム3の PL25mmアイピースは十分使えると思われるので試す価値はある。

まもなく火星の視直径は5秒台に突入する。小さくはなるが5月30日に火星の北半球が夏至を迎えるので、もうしばらくは上空の気流とにらめっこしながら撮影のチャンスを待つことにしよう。

この日は私も期待して月面拡大を撮ったのですが、たいした写りでなくアストロアーツ投稿サイトにはもっときれいな投稿があったのでおとなしくしてました。よく写っていますね!オリンポス山まで分かるのですから素晴らしいです!3つのシステムをやりくりするのもお見事です。結構差が出るのも、やってみてわかることですね。

さて、私は連休中にあぶくま洞そばの星の村天文台に行って来ました。目当ては藤井旭さんの展示です。亡くなられてもう2年半になるんですね。私にとっては神様教祖様のような存在で、トイレ前の通路の展示をしげしげと見て来ました。改めて合掌でした。山の上は風があったので、下のあまり視界の広くない所でかろうじて星見ができました。

私も火星撮影前に望遠鏡を月に向けたのですがイマイチだったので拡大撮影はパスしました。火星拡大撮影システムは惑星カメラの画素チップの大きさで適正F値が変わるのでそれに合った焦点距離になるよう組み合わせをあれやこれやと考えているのですが深みにはまって抜け出せなくなってます。笑

星の村天文台で藤井旭さんの展示があったのですね。藤井旭さんの写真はいつも美しく学術的にも芸術的にもそして教育的価値も高い天体写真ですよね。技術が高くないといい写真は撮れませんがそれ以上にセンス(感性)が写真の出来を左右するのかなぁ~と感じます。