そろそろ来年の天文現象が気になる時期となりました。

手元に2013年度版「天文年鑑」も届きましたので年末恒例となりました

「来年ぜひ見たい天体現象」を数回にわたって紹介していくことにしましょう。

第1回目は、もちろん「C/2012 S1 ISON彗星」です。これを抜きに来年の天文現象は語れ

ません。2013年度版「天文年鑑」表紙もISO彗星を意識してのラブジョイ彗星と思われます。

天文年鑑にISON彗星の位置情報が載っているので、それをもとにシミュレーションしてみましょう。

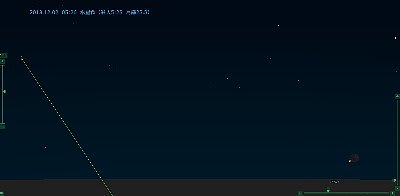

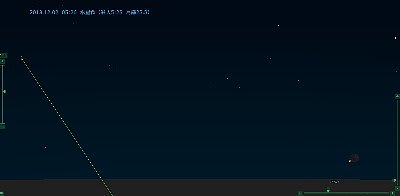

11月28日の近日点通過後の最初の遭遇は12月2日頃…、

推定13°に伸びた彗星の尾が東の地平線から登ってくる様子が見られます。→参考

この日のこの時間は、水星食のおまけ付きです。

さぞかし、フォトジェニックな星景となることでしょう。(見えれば…の話ですが)

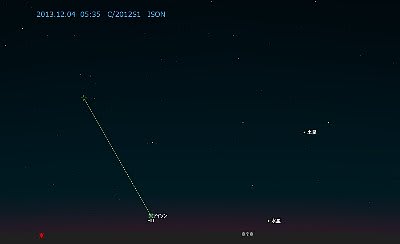

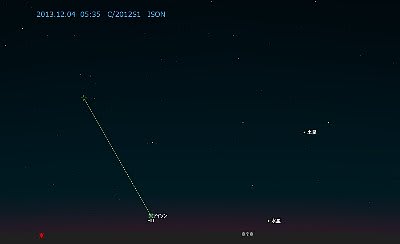

ISON彗星が全貌を現すのは12月4日頃…。

0.3等級で輝く核と細く長く伸びる推定15°の尾が見えるでしょう。→参考

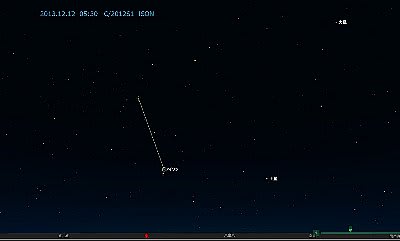

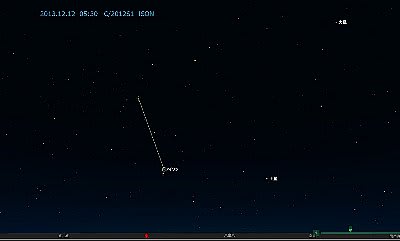

12月12日頃には薄明が始まる前に、その全貌を見ることができます。→参考

予想光度は2.3等級、尾の長さは20°と予測されています。(実長が0.2AUの場合)

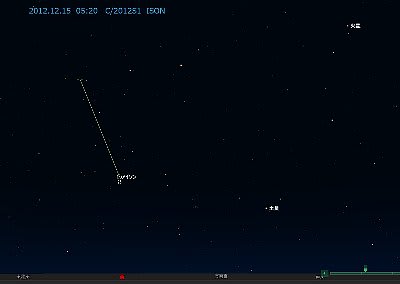

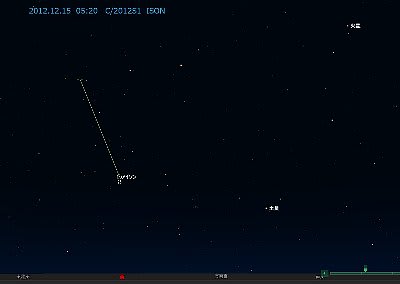

12月15日を過ぎると月明かりの影響を受けるようになります。

この頃の予想光度は2.6等級、尾の長さは22°と予測されています。

12月16日を過ぎると日没後の西空でも見えるようになります。

クリスマスの日の夕方には北西の空でこのように見えるはずです。

予想光度は3.5等級、尾の長さは22°と予測されています。

そして、12月28日には周極星となって一晩中見えるようになります。

1996年3月25日の百武彗星を思い出しますね。→PHOTO

上記の予測図はあくまでも現時点での情報を元にイメージした独自予報

ですので、今後の動きによっては大きく変わることが考えられます。

ISON彗星は太陽表面から約83万kmのところを通過する予報が出ていますので

蒸発消滅は無いとしても分裂することは十分考えられます。→参考

核の分裂の具合によっては九尾のキツネのような尾が見られるかもしれませんね。

今後の情報を待つことにしましょう。

*上記予想図は「ステラナビゲーター Ver.9.1」で作成しています。

手元に2013年度版「天文年鑑」も届きましたので年末恒例となりました

「来年ぜひ見たい天体現象」を数回にわたって紹介していくことにしましょう。

第1回目は、もちろん「C/2012 S1 ISON彗星」です。これを抜きに来年の天文現象は語れ

ません。2013年度版「天文年鑑」表紙もISO彗星を意識してのラブジョイ彗星と思われます。

天文年鑑にISON彗星の位置情報が載っているので、それをもとにシミュレーションしてみましょう。

11月28日の近日点通過後の最初の遭遇は12月2日頃…、

推定13°に伸びた彗星の尾が東の地平線から登ってくる様子が見られます。→参考

この日のこの時間は、水星食のおまけ付きです。

さぞかし、フォトジェニックな星景となることでしょう。(見えれば…の話ですが)

ISON彗星が全貌を現すのは12月4日頃…。

0.3等級で輝く核と細く長く伸びる推定15°の尾が見えるでしょう。→参考

12月12日頃には薄明が始まる前に、その全貌を見ることができます。→参考

予想光度は2.3等級、尾の長さは20°と予測されています。(実長が0.2AUの場合)

12月15日を過ぎると月明かりの影響を受けるようになります。

この頃の予想光度は2.6等級、尾の長さは22°と予測されています。

12月16日を過ぎると日没後の西空でも見えるようになります。

クリスマスの日の夕方には北西の空でこのように見えるはずです。

予想光度は3.5等級、尾の長さは22°と予測されています。

そして、12月28日には周極星となって一晩中見えるようになります。

1996年3月25日の百武彗星を思い出しますね。→PHOTO

上記の予測図はあくまでも現時点での情報を元にイメージした独自予報

ですので、今後の動きによっては大きく変わることが考えられます。

ISON彗星は太陽表面から約83万kmのところを通過する予報が出ていますので

蒸発消滅は無いとしても分裂することは十分考えられます。→参考

核の分裂の具合によっては九尾のキツネのような尾が見られるかもしれませんね。

今後の情報を待つことにしましょう。

*上記予想図は「ステラナビゲーター Ver.9.1」で作成しています。