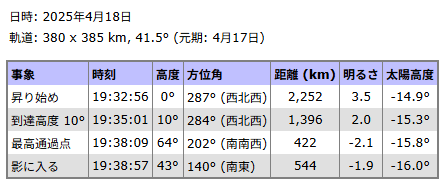

4月18日は厚めの薄雲?が広がりレグルスが眼視でやっと見える程度だったが、日没後の西北西→南南西64°→南東という条件の良いコースだったのでCSSの撮影を試みた。以下その記録である。

4月18日は厚めの薄雲?が広がりレグルスが眼視でやっと見える程度だったが、日没後の西北西→南南西64°→南東という条件の良いコースだったのでCSSの撮影を試みた。以下その記録である。φ(.. )〈ニュー惑星カメラ 拡大撮影 7thトライアル・メモ 〉

・撮影日時:2025年4月18日19時38分

・撮影機材:ドブ30cm+アイピース・谷オルソ18mm+拡大撮影アダプター+Apollo-C(UV/IRcut)

・合成焦点距離:f 8,400mm(F28、倍率5.6倍)

・露出:Shutter=1.043ms、Gain=350 (72%)

・イベントデータ:最大仰角64°、距離422km、光度 -2.1等

・画像処理(PIPPでセンタリング→AS!3でスタック→ステライメージで画像処理)

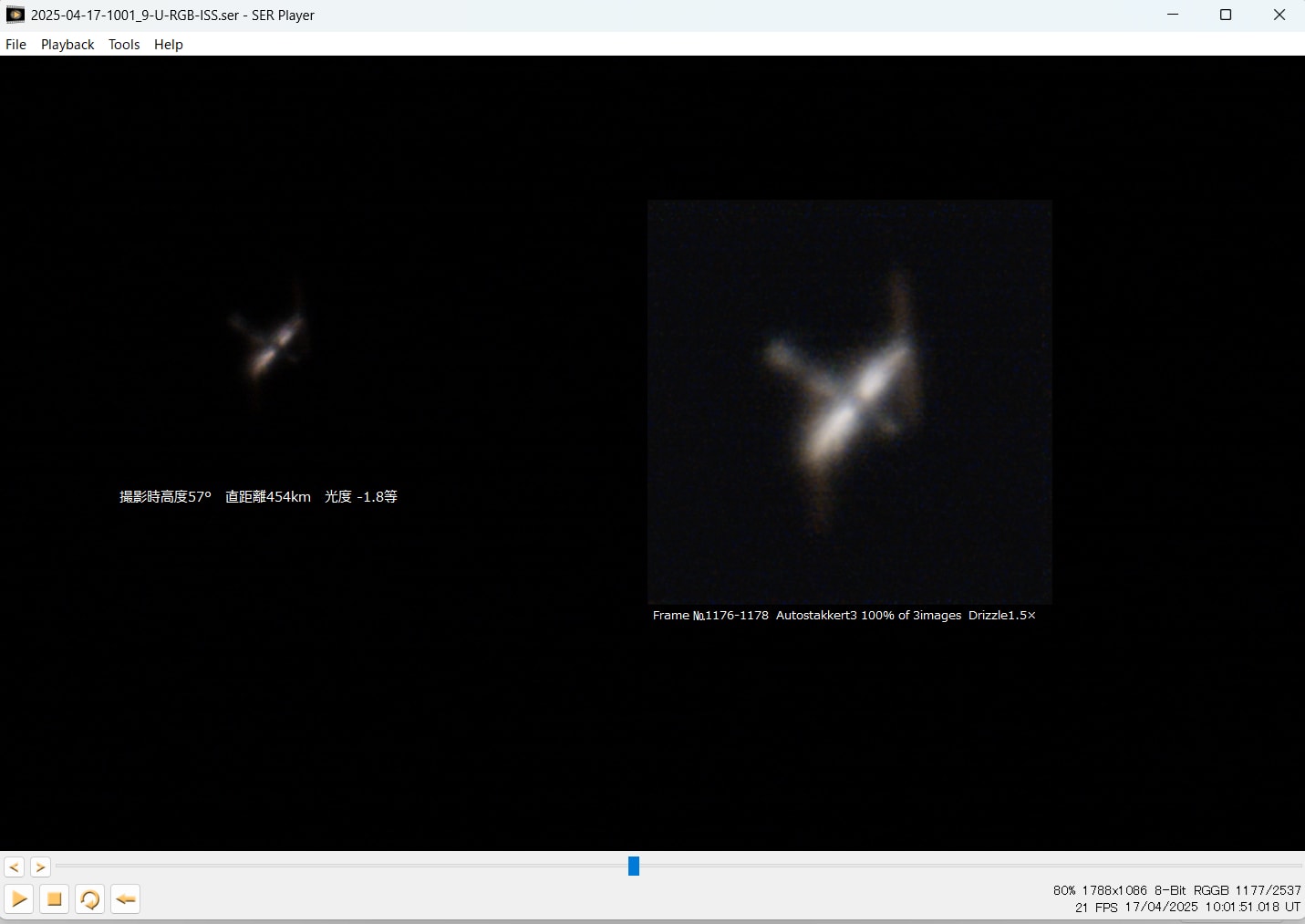

19時37分40秒、仰角54°、直距離453km、30imageコンポジット

19時37分40秒、仰角54°、直距離453km、30imageコンポジット

2025/4/18 19h37m40s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

19時37分51秒、仰角60°、直距離430km、35imageコンポジット

19時37分51秒、仰角60°、直距離430km、35imageコンポジット

2025/4/18 19h37m51s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

19時37分57秒、仰角63°、直距離424km、8imageコンポジット

19時37分57秒、仰角63°、直距離424km、8imageコンポジット

2025/4/18 19h37m57s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

19時38分04秒、仰角64°、直距離424km、6imageコンポジット

19時38分04秒、仰角64°、直距離424km、6imageコンポジット

2025/4/18 19h38m04s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

19時38分18秒、仰角62°、直距離420km、21imageコンポジット

19時38分18秒、仰角62°、直距離420km、21imageコンポジット

2025/4/18 19h38m18s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

19時38分29秒、仰角56°、直距離467km、33imageコンポジット

19時38分29秒、仰角56°、直距離467km、33imageコンポジット

2025/4/18 19h38m29s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

19時38分41秒、仰角50°、直距離505km、、17imageコンポジット

19時38分41秒、仰角50°、直距離505km、、17imageコンポジット

2025/4/18 19h38m41s DOB30cm + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) Shutter=1.043ms Gain=350 (72%)

上記画像はAS!3で80%スタック(Drizlle1.5×)したものをステライメージで画像処理をしています。で、下の画像は30imageの中からブレがなくて解像度の高い画像を12枚選んでそれを100%スタックさせてレジスタックス6でWavelet処理をしてからステライメージで画像処理を行ったものです。

select12imageコンポジット(AS!3→RegiStax6→ステライメージ8)

select12imageコンポジット(AS!3→RegiStax6→ステライメージ8)

前方に神舟19号、後方に天舟8号がドッキングしているのが分かります。神舟19号は4月24日にリフトオフする予定の神舟20号が中央ドッキングポートの地球側に到着した後に3人の宇宙飛行士を乗せて帰還する予定です。

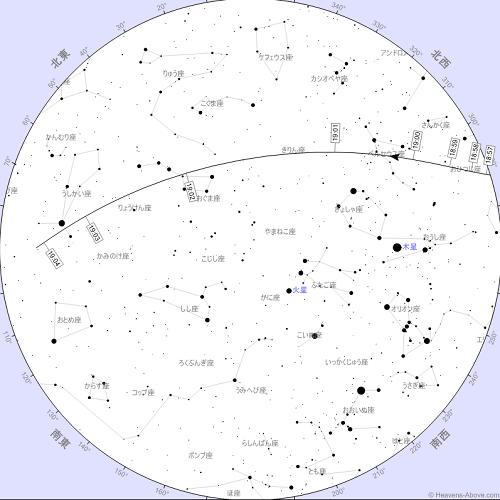

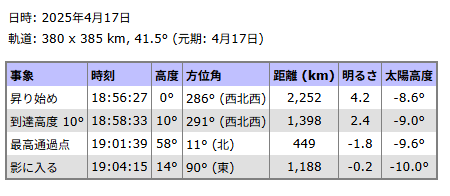

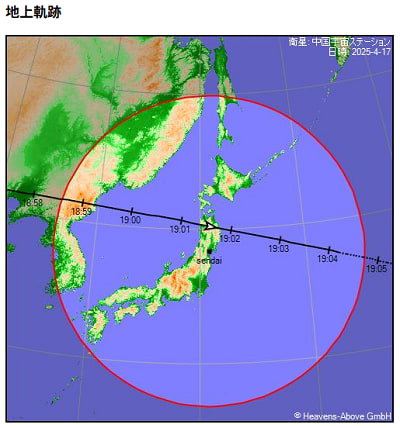

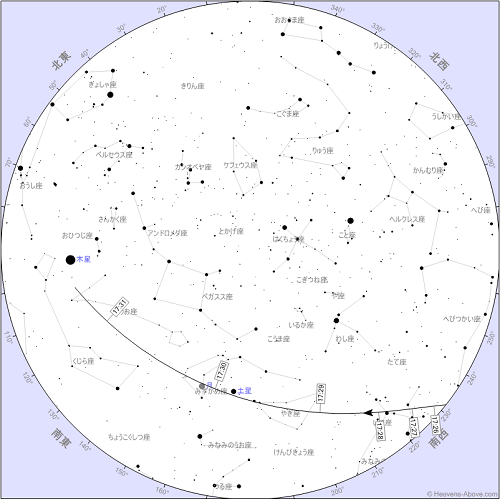

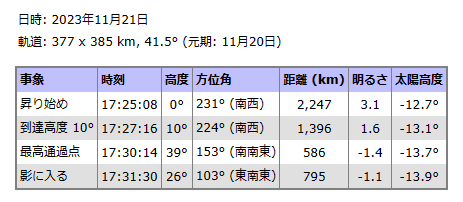

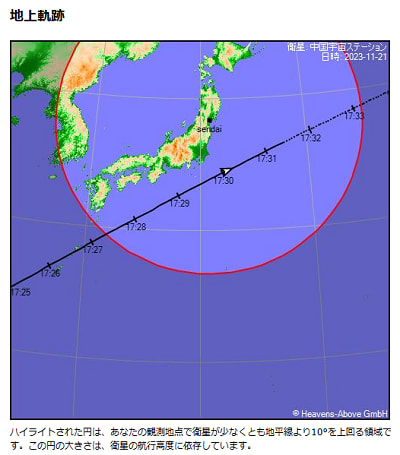

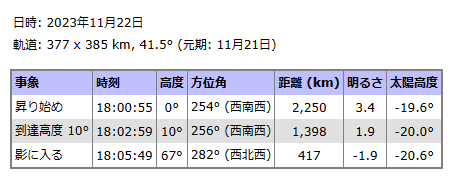

〈通過図とイベントデータ〉

〈関連ブログ〉

・4月17日の中国宇宙ステーション

・4月16日の中国宇宙ステーション