4月13日以降のISS拡大撮影(L+RGB編)をまとめました~。

以下、4月21日の6thトライアルから5月18日の9thトライアルまでの記録と考察です。

6th トライアル

6th トライアル

日時:2022年4月21日 天候:晴れ 撮影対象:X-37B 、CSS、ISS

X-37B イベントデータ:03時39分、49°、330km、0.8mag

X-37B イベントデータ:03時39分、49°、330km、0.8mag

撮影データ:ASI290MM、0.813ms、Gain = 531(88%)、ASI290MC:不明

考察:月齢19の月明かりで仰角49°、光度0.8等のX-37Bを見つけられず失敗

CSS イベントデータ:04時00分、75°、388km、1.0mag

CSS イベントデータ:04時00分、75°、388km、1.0mag

撮影データ:ASI290MM、0.813ms、Gain = 430(71%)、ASI290MC:0.814ms、Gain = 450(70%)

考察:アークトゥルスの下方を通過、かなり明るく0等級はあったので撮影の途中でGainを下げて再導入したときにアークトゥルスをCSSと勘違いして撮影する。すぐ気づいて天頂のCSSを導入したが天頂通過後は露出アンダーでほとんど写っていなかった。ピンは合わせたがボケボケの画像、暖かい室内から出して1時間しかたっていなかったので筒内気流が収まらなかった可能性あり。なぜかカラーカメラの大気分散が異常なほど大きく出た→photo

ISS イベントデータ:05時52分、62°、467km、-3.5mag、Sun +10.5°

ISS イベントデータ:05時52分、62°、467km、-3.5mag、Sun +10.5°

撮影データ:ASI290MM、0.934ms、Gain = 400(66%)、ASI290MC:0.919ms、Gain = 430(71%)

考察:青空の中のDaylight PassをねらったがISSを確認できず失敗

7th トライアル

7th トライアル

日時:2022年4月25日 天候:薄曇り 撮影対象:ISS(Night Pass)

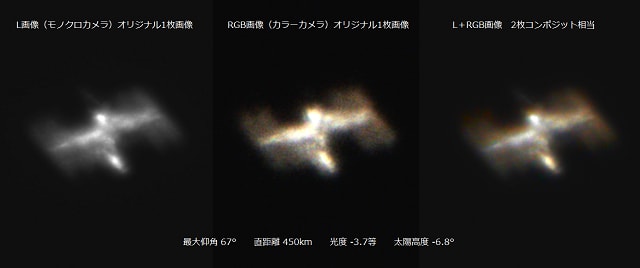

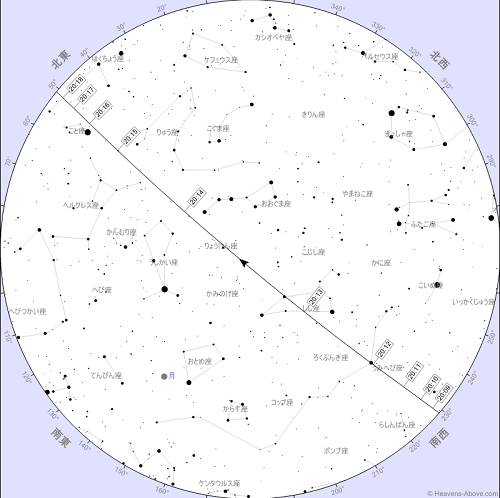

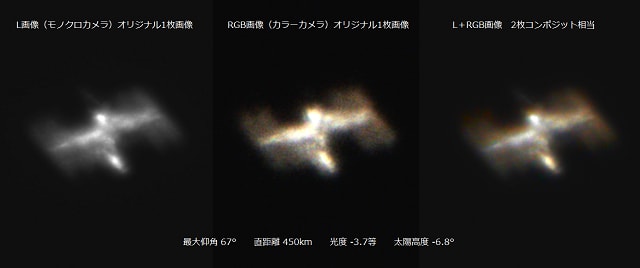

ISS イベントデータ:04時15分、67°、450km、-3.7mag、

ISS イベントデータ:04時15分、67°、450km、-3.7mag、

撮影データ:ASI290MM、0.947ms、Gain = 300(50%)、ASI290MC:0.963ms、Gain = 350(58%)

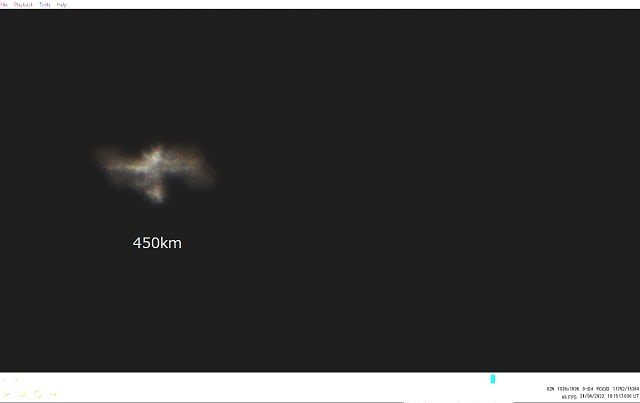

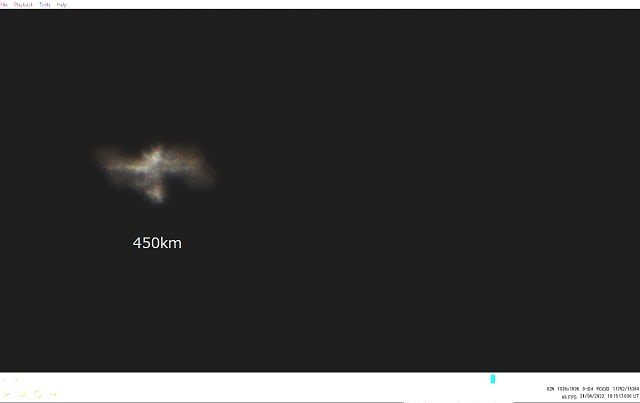

考察:雲越しの撮影のため解像度が悪くボケボケの画像だったが、L+RGB画像の合成はできた。気流は、地上が風速3m/s、850hPa/1500mで9m/s、500hPa/5500mが20m/s、250hPa/10kmは42m/sと落ち着いていたが、これは曇っているときによく見られる現象で、透明度がそこそこ良ければ比較的良質な動画が撮れるが今回はそうではなかった。

↓ SERplayerプリントスクリーン画像、直距離が450kmなのでかなり大きめに写っている。

8th トライアル

8th トライアル

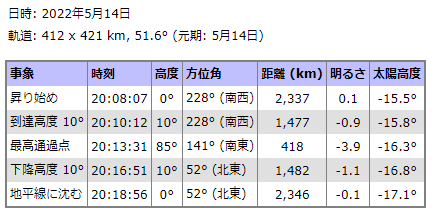

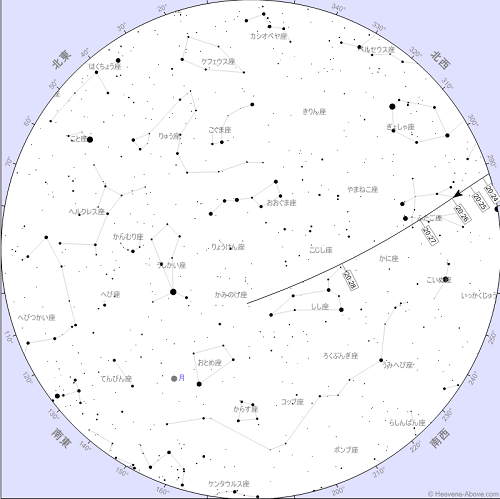

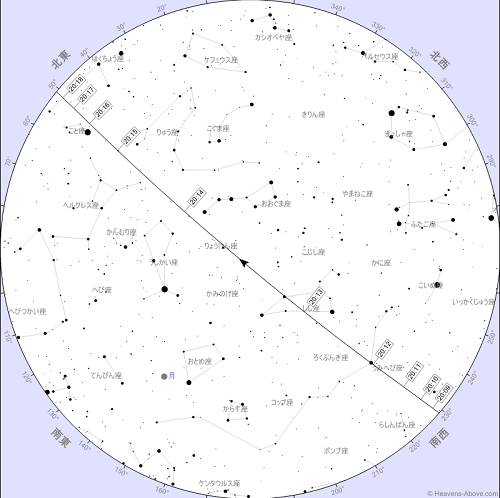

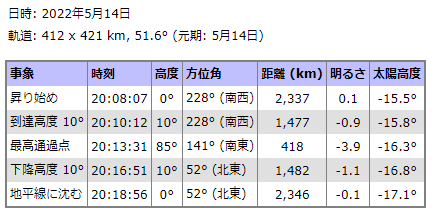

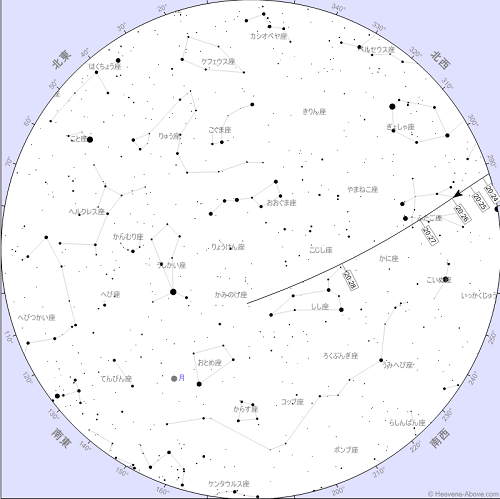

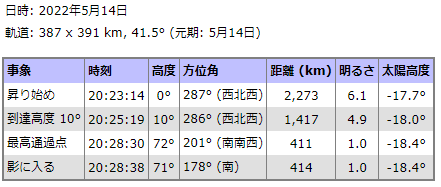

日時:2022年5月14日 天候:晴れ 撮影対象:ISS (Night Pass)

ISS イベントデータ:20時13分、85°、418km、-3.9mag、

ISS イベントデータ:20時13分、85°、418km、-3.9mag、

撮影データ:ASI290MM、0.897ms、Gain = 310(51%)、ASI290MC:撮影失敗

考察:今回のコースは拡大眼視ミッションに最適だよね… というささやき声が聞こえた気がしたが、天候不順でL+RGB合成のテスト撮影が大幅に遅れているのでデュアル拡大撮影を優先した。事前の準備は時間をかけて完璧に行ったつもりだったが、直前にカラーカメラのモードがIRになっていたことに気付いてモードを急いでRGBに変更! その時にモード変更と連動して数日前に月を撮影したときの設定(露出60秒設定)に切り替わっていたのだが、そのことに気づかないまま撮影に突入! なのでカラーカメラは60秒でストップしていた… (゚◇゚) ガーン

これ以上ないほどの好条件コースだっただけにカラー動画を取得できなかったことは痛恨の極み。気を取り直してモノクロ動画を確認したところ垂直上昇にもかかわらずISSの捕獲率が極端に低かったことでダブルショック! 今回のシステムの写野角の狭さをあらためて実感した。(_ _)

↓ 今回のベストフォト 直距離463kmのISS

今回の収穫は、画像はブレているが天頂85°(直距離418km)のISSを捉えたことだ。現在のISSはウクライナ情勢の影響なのか軌道高度が420kmを下回ったままである。

狭写野の惑星カメラでこれほどの低高度ISSを撮影したのは初めてだが、天頂付近では想像を遙かに超える800ピクセルという大きさで写っていた。下記画像は距離ごとの大きさの違いを現している。

↑ この写野角( 縦が ISS 3個分 × 横は ISS 5~6個分)の中に高速で移動するISSを入れるというのは冷静に考えるとかなりクレージーですね。この日は10分後にCSSの好条件通過があったので引き続きテスト撮影を行った。

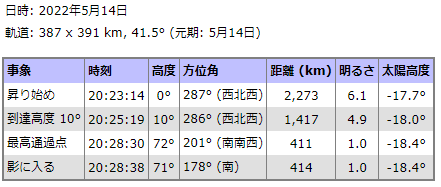

CSS イベントデータ:20時28分、72°、411km、1.0mag

CSS イベントデータ:20時28分、72°、411km、1.0mag

撮影データ:ASI290MM、0.901ms、Gain = 390(65%)、ASI290MC:撮影失敗

考察:モノクロカメラのGainは 390(65%)で撮影してみたが、当てずっぽうの割には適正露出に近かったようだ。距離が同じでも順光と逆光ではかなり明るさが違うので一概には言えないが390~420くらいがCSSの場合は適正なのかもしれない。

9th トライアル

9th トライアル

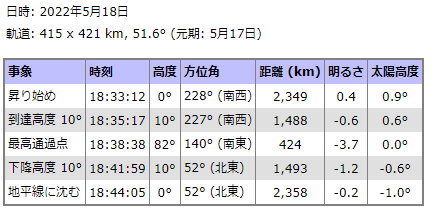

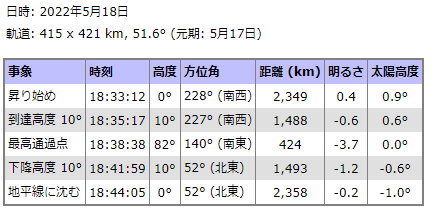

日時:2022年5月18日 天候:晴れ 撮影対象:ISS(Daylight Pass)

ISS イベントデータ:18時38分、82°、424km、-3.7mag、

ISS イベントデータ:18時38分、82°、424km、-3.7mag、

撮影データ:ASI290MM、0.926ms、Gain = 410(68%)、ASI290MC、0.907ms、Gain = 400(66%)

考察:最大仰角82° 通過時刻が日没時刻で太陽高度は0.0°だが、空はもちろんブルースカイのDaylight Passである。この日は月も金星も見えないので日没前に太陽黒点でピントを合わせたが、結局ピントの山はつかめず…。気合いで合ったことにして撮影したが再生した動画には白いゴルフボールのようなISSが写っているだけだった。残念! しか~し、ファインダーの中から見えた青空の中を飛行するISSは驚くほどキレイで、間違いなくこれまで見たISSの中ではダントツで美しいパスであった。天頂で発見したときも十分明るかったが、天頂を過ぎたころから西日を受けて輝きを増して、青空の中でも形が分かるほどの見え方だった。その後もファインダーの中で遠ざかるISSが見え続けて仰角20°を下回ってもクッキリ見えていた。最後は針で突いたような白い点状のISSが屋根に隠れて見えなくなったが、屋根がなかったらどこまで見えたのだろう?と思うほどであった。

さてさて、そんなこんなでデュアル拡大撮影ミッションはさしたる結果を残すことなく時は6月になろうとしています。画像の解像度が悪いのは、プリズムを透過させているための光学的な画像の劣化なのか、はたまた、単に気流の悪さによる画像の荒れなのか、判断がつかないまま梅雨に突入しそうです。今後試してみたい新たな撮影システムを思いついたのでそちらもトライしたいのですが、ここはぐっと我慢して初志貫徹でもうしばらくデュアル拡大撮影を続けることにします。

はたして結果はいかに~。

〈関連ブログ〉

ISS拡大撮影(L+RGB編)その3 2022.4.13

ISS拡大撮影(L+RGB編)その2 2022.4.12

ISS拡大撮影(L+RGB編)その1 2022.4.6

以下、4月21日の6thトライアルから5月18日の9thトライアルまでの記録と考察です。

6th トライアル

6th トライアル日時:2022年4月21日 天候:晴れ 撮影対象:X-37B 、CSS、ISS

X-37B イベントデータ:03時39分、49°、330km、0.8mag

X-37B イベントデータ:03時39分、49°、330km、0.8mag撮影データ:ASI290MM、0.813ms、Gain = 531(88%)、ASI290MC:不明

考察:月齢19の月明かりで仰角49°、光度0.8等のX-37Bを見つけられず失敗

CSS イベントデータ:04時00分、75°、388km、1.0mag

CSS イベントデータ:04時00分、75°、388km、1.0mag撮影データ:ASI290MM、0.813ms、Gain = 430(71%)、ASI290MC:0.814ms、Gain = 450(70%)

考察:アークトゥルスの下方を通過、かなり明るく0等級はあったので撮影の途中でGainを下げて再導入したときにアークトゥルスをCSSと勘違いして撮影する。すぐ気づいて天頂のCSSを導入したが天頂通過後は露出アンダーでほとんど写っていなかった。ピンは合わせたがボケボケの画像、暖かい室内から出して1時間しかたっていなかったので筒内気流が収まらなかった可能性あり。なぜかカラーカメラの大気分散が異常なほど大きく出た→photo

ISS イベントデータ:05時52分、62°、467km、-3.5mag、Sun +10.5°

ISS イベントデータ:05時52分、62°、467km、-3.5mag、Sun +10.5°撮影データ:ASI290MM、0.934ms、Gain = 400(66%)、ASI290MC:0.919ms、Gain = 430(71%)

考察:青空の中のDaylight PassをねらったがISSを確認できず失敗

7th トライアル

7th トライアル日時:2022年4月25日 天候:薄曇り 撮影対象:ISS(Night Pass)

ISS イベントデータ:04時15分、67°、450km、-3.7mag、

ISS イベントデータ:04時15分、67°、450km、-3.7mag、撮影データ:ASI290MM、0.947ms、Gain = 300(50%)、ASI290MC:0.963ms、Gain = 350(58%)

考察:雲越しの撮影のため解像度が悪くボケボケの画像だったが、L+RGB画像の合成はできた。気流は、地上が風速3m/s、850hPa/1500mで9m/s、500hPa/5500mが20m/s、250hPa/10kmは42m/sと落ち着いていたが、これは曇っているときによく見られる現象で、透明度がそこそこ良ければ比較的良質な動画が撮れるが今回はそうではなかった。

↓ SERplayerプリントスクリーン画像、直距離が450kmなのでかなり大きめに写っている。

8th トライアル

8th トライアル日時:2022年5月14日 天候:晴れ 撮影対象:ISS (Night Pass)

ISS イベントデータ:20時13分、85°、418km、-3.9mag、

ISS イベントデータ:20時13分、85°、418km、-3.9mag、

撮影データ:ASI290MM、0.897ms、Gain = 310(51%)、ASI290MC:撮影失敗

考察:今回のコースは拡大眼視ミッションに最適だよね… というささやき声が聞こえた気がしたが、天候不順でL+RGB合成のテスト撮影が大幅に遅れているのでデュアル拡大撮影を優先した。事前の準備は時間をかけて完璧に行ったつもりだったが、直前にカラーカメラのモードがIRになっていたことに気付いてモードを急いでRGBに変更! その時にモード変更と連動して数日前に月を撮影したときの設定(露出60秒設定)に切り替わっていたのだが、そのことに気づかないまま撮影に突入! なのでカラーカメラは60秒でストップしていた… (゚◇゚) ガーン

これ以上ないほどの好条件コースだっただけにカラー動画を取得できなかったことは痛恨の極み。気を取り直してモノクロ動画を確認したところ垂直上昇にもかかわらずISSの捕獲率が極端に低かったことでダブルショック! 今回のシステムの写野角の狭さをあらためて実感した。(_ _)

↓ 今回のベストフォト 直距離463kmのISS

今回の収穫は、画像はブレているが天頂85°(直距離418km)のISSを捉えたことだ。現在のISSはウクライナ情勢の影響なのか軌道高度が420kmを下回ったままである。

狭写野の惑星カメラでこれほどの低高度ISSを撮影したのは初めてだが、天頂付近では想像を遙かに超える800ピクセルという大きさで写っていた。下記画像は距離ごとの大きさの違いを現している。

↑ この写野角( 縦が ISS 3個分 × 横は ISS 5~6個分)の中に高速で移動するISSを入れるというのは冷静に考えるとかなりクレージーですね。この日は10分後にCSSの好条件通過があったので引き続きテスト撮影を行った。

CSS イベントデータ:20時28分、72°、411km、1.0mag

CSS イベントデータ:20時28分、72°、411km、1.0mag

撮影データ:ASI290MM、0.901ms、Gain = 390(65%)、ASI290MC:撮影失敗

考察:モノクロカメラのGainは 390(65%)で撮影してみたが、当てずっぽうの割には適正露出に近かったようだ。距離が同じでも順光と逆光ではかなり明るさが違うので一概には言えないが390~420くらいがCSSの場合は適正なのかもしれない。

9th トライアル

9th トライアル日時:2022年5月18日 天候:晴れ 撮影対象:ISS(Daylight Pass)

ISS イベントデータ:18時38分、82°、424km、-3.7mag、

ISS イベントデータ:18時38分、82°、424km、-3.7mag、

撮影データ:ASI290MM、0.926ms、Gain = 410(68%)、ASI290MC、0.907ms、Gain = 400(66%)

考察:最大仰角82° 通過時刻が日没時刻で太陽高度は0.0°だが、空はもちろんブルースカイのDaylight Passである。この日は月も金星も見えないので日没前に太陽黒点でピントを合わせたが、結局ピントの山はつかめず…。気合いで合ったことにして撮影したが再生した動画には白いゴルフボールのようなISSが写っているだけだった。残念! しか~し、ファインダーの中から見えた青空の中を飛行するISSは驚くほどキレイで、間違いなくこれまで見たISSの中ではダントツで美しいパスであった。天頂で発見したときも十分明るかったが、天頂を過ぎたころから西日を受けて輝きを増して、青空の中でも形が分かるほどの見え方だった。その後もファインダーの中で遠ざかるISSが見え続けて仰角20°を下回ってもクッキリ見えていた。最後は針で突いたような白い点状のISSが屋根に隠れて見えなくなったが、屋根がなかったらどこまで見えたのだろう?と思うほどであった。

さてさて、そんなこんなでデュアル拡大撮影ミッションはさしたる結果を残すことなく時は6月になろうとしています。画像の解像度が悪いのは、プリズムを透過させているための光学的な画像の劣化なのか、はたまた、単に気流の悪さによる画像の荒れなのか、判断がつかないまま梅雨に突入しそうです。今後試してみたい新たな撮影システムを思いついたのでそちらもトライしたいのですが、ここはぐっと我慢して初志貫徹でもうしばらくデュアル拡大撮影を続けることにします。

はたして結果はいかに~。

〈関連ブログ〉

ISS拡大撮影(L+RGB編)その3 2022.4.13

ISS拡大撮影(L+RGB編)その2 2022.4.12

ISS拡大撮影(L+RGB編)その1 2022.4.6