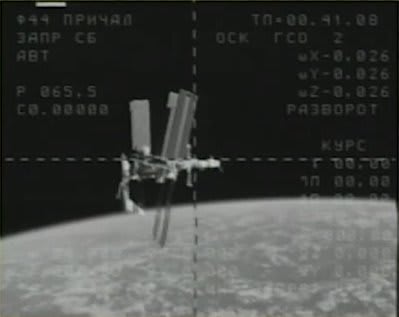

「STSがドッキングした状態のISSを撮影するミッション」が

23日予定通り実施され、みごと成功しました。

ネスポリ宇宙飛行士が撮影した写真とビデオはまだ公開されていませんが、

ソユーズの積載カメラが撮影した写真がいち早く公開されています。

ISSの後方、600フィートから撮影した写真、地上から撮影した写真と

同じ向きになってます。(*)

地球を背景に入れるため、ISSがすでに90度向きを変えていることがわかります。

ISSが130度のターンを始めました。

STSを真横から見る位置まで静かに回転します。

あと少しです。

真横から見る位置に来ました!ミッション・コンプリートです。

歴史的瞬間です。STSのフライトは最後のSTS-135を残していますが、

ISS組み立てフライトとしては今回がラストです。

この写真はとても意味深いものがあります。

この写真は、STSによるISS組み立てミッションのラストシーンを

青い地球を背景に撮影した、まさに歴史的メモリアルフォトです。

同時に、この写真は「スペースシャトル-国際宇宙ステーション」時代の終焉を告げる

写真となります。これからの10年はISSのセカンドステージとなります。

その先陣を切るのが古川宇宙飛行士です。6月8日にソユーズでISSへ向かいます。

こちらはグレゴリー・シャミトフ宇宙飛行士とマイケル・フィンク宇宙飛行士が

金曜日の船外活動中にフィッシュ・アイレンズで撮影した写真です。

フィッシュアイレンズを使用しているためSTSの全景が映っています。

こちらも今まで撮影されたことのないめずらしいアングルの写真です。

ISSの背景を撮影した写真にはプログレスM-10MとATV2「ヨハネス・ケプラー」が写っています。

さあ、いよいよ、古川宇宙飛行士の長期滞在が始まります。

がんばれ! 古川宇宙飛行士!

古川宇宙飛行士の乗船するISSを拡大撮影するため、ISS撮影班が

(メンバーは一人ですが…、)撮影システムの変更を現在、検討中です。

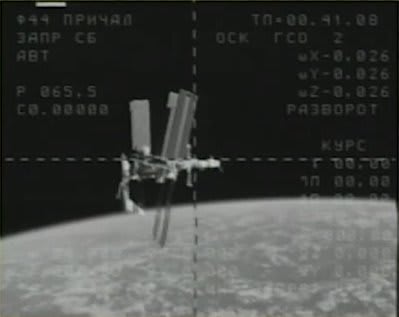

23日予定通り実施され、みごと成功しました。

ネスポリ宇宙飛行士が撮影した写真とビデオはまだ公開されていませんが、

ソユーズの積載カメラが撮影した写真がいち早く公開されています。

ISSの後方、600フィートから撮影した写真、地上から撮影した写真と

同じ向きになってます。(*)

地球を背景に入れるため、ISSがすでに90度向きを変えていることがわかります。

ISSが130度のターンを始めました。

STSを真横から見る位置まで静かに回転します。

あと少しです。

真横から見る位置に来ました!ミッション・コンプリートです。

歴史的瞬間です。STSのフライトは最後のSTS-135を残していますが、

ISS組み立てフライトとしては今回がラストです。

この写真はとても意味深いものがあります。

この写真は、STSによるISS組み立てミッションのラストシーンを

青い地球を背景に撮影した、まさに歴史的メモリアルフォトです。

同時に、この写真は「スペースシャトル-国際宇宙ステーション」時代の終焉を告げる

写真となります。これからの10年はISSのセカンドステージとなります。

その先陣を切るのが古川宇宙飛行士です。6月8日にソユーズでISSへ向かいます。

こちらはグレゴリー・シャミトフ宇宙飛行士とマイケル・フィンク宇宙飛行士が

金曜日の船外活動中にフィッシュ・アイレンズで撮影した写真です。

フィッシュアイレンズを使用しているためSTSの全景が映っています。

こちらも今まで撮影されたことのないめずらしいアングルの写真です。

ISSの背景を撮影した写真にはプログレスM-10MとATV2「ヨハネス・ケプラー」が写っています。

さあ、いよいよ、古川宇宙飛行士の長期滞在が始まります。

がんばれ! 古川宇宙飛行士!

古川宇宙飛行士の乗船するISSを拡大撮影するため、ISS撮影班が

(メンバーは一人ですが…、)撮影システムの変更を現在、検討中です。

)

)