仙台管区気象台が「東北地方は7月22日ごろ梅雨明けしたとみられる」と発表しました。

仙台でも昨日までの天気とは打って変わって朝から青空が広がりました~。

2023.7.22 8:17 Canon PowerShot G7 X Mark II ISO125 F5.6 1/1250sec

東北南部は平年より2日、東北北部は平年より6日早いそうですが、昨年は梅雨明けを特定しなかったため2年ぶりの梅雨明け発表(確定すればですが…)となりま~す。

本日の天気図(

拡大図)(

仙台管区気象台 報道発表)

さて「ニイニイゼミの梅雨明け発表予報」ですが、今年は11日後の予想に対して10日後の発表だったのでニアピン賞といった感じですね。これで2020年から3回連続で(特定できなかった昨年は除く)「初鳴きから10日後の梅雨明け発表」となりました~。

で、これまでは平均値から「ニイニイゼミの初鳴きから11日後説」を標準パターンとしていましたが、ここ4年間の推移を見ると今後は「初鳴きから10日後の梅雨明け発表」をスタンダードにしてもよさそうな感じですね。

観測年 初鳴き 晴れスタ予報 発表日(初鳴きから) 梅雨明け(確定値)

2007年 7月20日→ 予報なし → 8月 1日(11日後)→ 8月 1日ごろ

2008年 7月11日→ 7月23日 → 7月19日( 8日後)→ 8月 6日ごろ

2009年 7月 6日→7月13日~16日→ 梅雨明け発表なし → -

2010年 7月 7日→ 7月18日 → 7月18日(11日後)→ 7月18日ごろ

2011年 7月 9日→ 7月20日 → 7月11日( 2日後)→ 7月 9日ごろ

2012年 7月16日→ 7月27日 → 7月26日(10日後)→ 7月26日ごろ

2013年 7月15日→ 7月25日 → 8月 3日(19日後)→ 8月 7日ごろ

2014年 7月12日→ 7月23日 → 7月28日(16日後)→ 7月25日ごろ

2015年 7月12日→ 7月23日 → 7月26日(14日後)→ 7月26日ごろ

2016年 7月10日→ 7月21日 → 7月29日(19日後)→ 7月29日ごろ

2017年 7月 9日→ 7月20日 → 8月 2日(24日後)→ 特定せず

2018年 7月 2日→ 7月14日 → 7月14日(12日後)→ 7月14日ごろ

2019年 7月25日→ 8月 1日 → 7月30日( 5日後)→ 7月25日ごろ

2020年 7月23日→ 8月 4日 → 8月 2日(10日後)→ 8月2日ごろ

2021年 7月 6日→ 7月17日 → 7月16日(10日後)→ 7月16日ごろ

2022年 7月 1日→ - → 6月29日( 2日前)→ 特定せず

2023年 7月12日→ 7月23日 → 7月22日(10日後)→

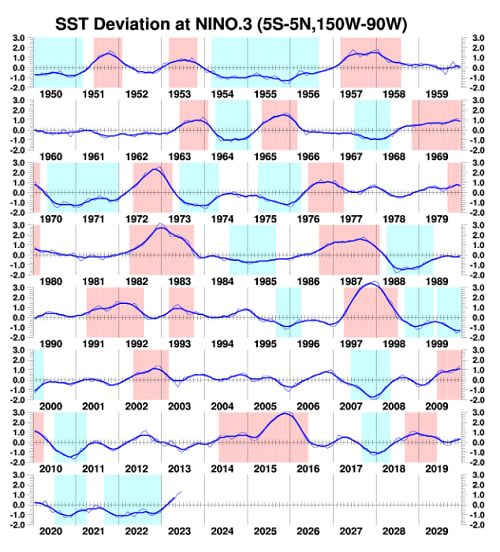

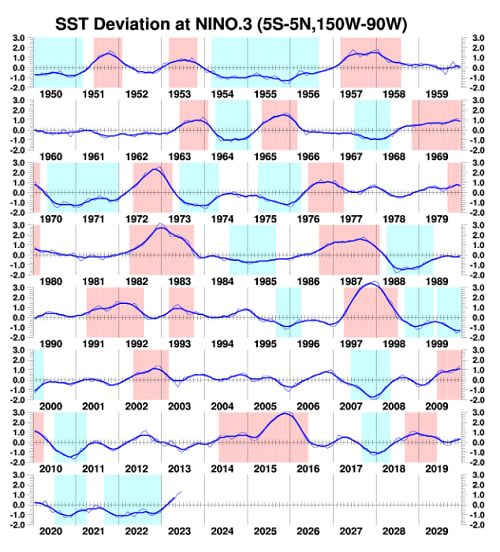

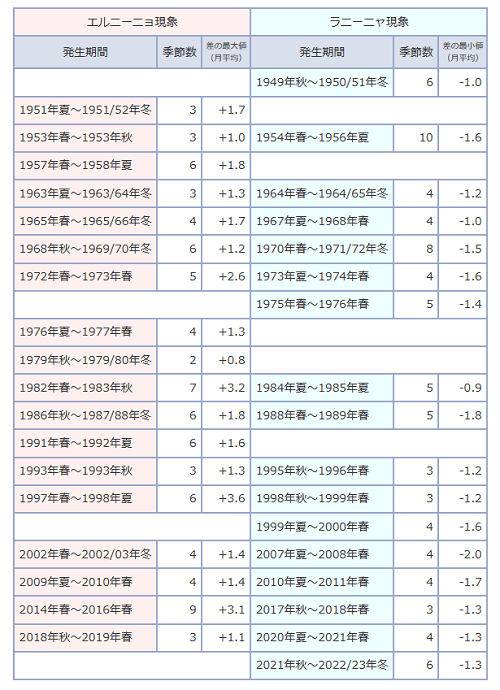

気象庁の報道を見ると、今年は4年ぶりにエルニーニョ現象が発生している(6月に+0.7℃を超えた)ようですが、ふと、エルニーニョ現象/ラニーニャ現象の発生とニイニイゼミの初鳴きから梅雨明けまでの日数には、何か相関関係があるのだろうか?…と疑問が湧いたので調べてみました~。

こちらは「エルニーニョ監視海域における海面水温の基準値との差(℃)」と「エルニーニョ現象発生期間(赤)」「ラニーニャ現象発生期間(青)」を表したグラフです。(データ:気象庁)

で、こちらが初鳴きから梅雨明け(確定値)までの日数と発生していた現象(期間)の一覧です。

観測年 初鳴き 確定値(初鳴きから) 現象発生期間

2007年 7月20日 8月 1日ごろ(12日後) ラニーニャ (2007年夏~2008年春)

2008年 7月11日 8月 6日ごろ(26日後)

2009年 7月 6日 - エルニーニョ(2009年夏~2010年春)

2010年 7月 7日 7月18日ごろ(11日後) ラニーニャ (2010年夏~2011年春)

2011年 7月 9日 7月 9日ごろ ( 0日後)

2012年 7月16日 7月26日ごろ(10日後)

2013年 7月15日 8月 7日ごろ (23日後)

2014年 7月12日 7月25日ごろ(13日後) エルニーニョ(2014年春~2016年春)

2015年 7月12日 7月26日ごろ(14日後) エルニーニョ(2014年春~2016年春)

2016年 7月10日 7月29日ごろ(19日後)

2017年 7月 9日 - ラニーニャ (2017年秋~2018年春)

2018年 7月 2日 7月14日ごろ(12日後) エルニーニョ(2018年秋~2019年春)

2019年 7月25日 7月25日ごろ ( 0日後)

2020年 7月23日 8月 2日ごろ(10日後) ラニーニャ (2020年夏~2021年春)

2021年 7月 6日 7月16日ごろ(10日後) ラニーニャ (2021年秋~2023年2月)

2022年 7月 1日 - ラニーニャ (2021年秋~2023年2月)

2023年 7月12日 7月22日ごろ(10日後) エルニーニョ(2023年6月?~ )

これを見ると…ザックリですが、ラニーニャ期間は短め(10~12日)でエルニーニョ期間は長め(12~14日)の感じがします。もっとも特定できなかった年が両方の現象発生期間にあるのですが、

そこは無視して、これまたザックリ平均をとると、ラニーニャ現象が10.7日で、エルニーニョ現象が13日になるので、エルニーニョ現象が発生しているときはニイニイゼミの初鳴きから梅雨明けまでの期間がやや長くなる傾向があると言えそうです。

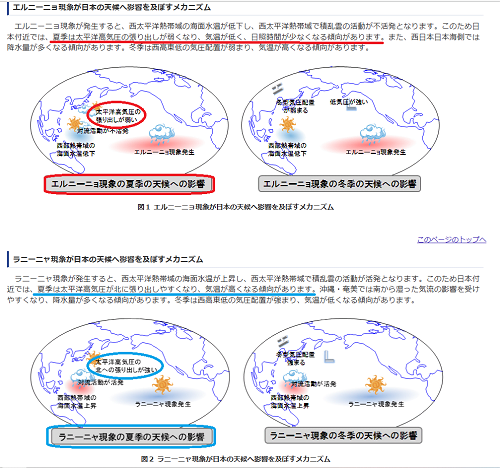

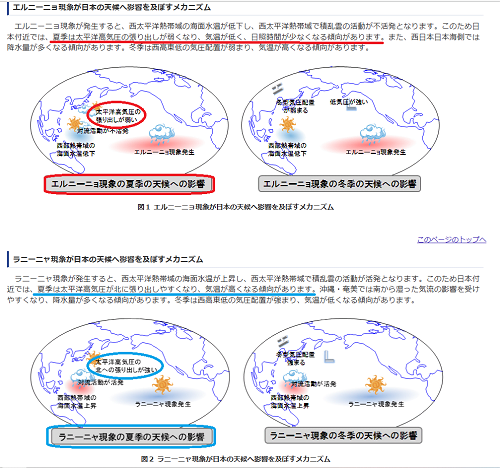

気象庁HPの「エルニーニョ現象が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム」をみると「エルニーニョ現象発生時は夏季に太平洋高気圧の張り出しが弱くなる傾向がある」とあるので梅雨明けが遅くなるのは予想できることですね。

来年はこの点も加味して「ニイニイゼミの梅雨明け発表予報」をすることにしましょう。

〈参考資料〉

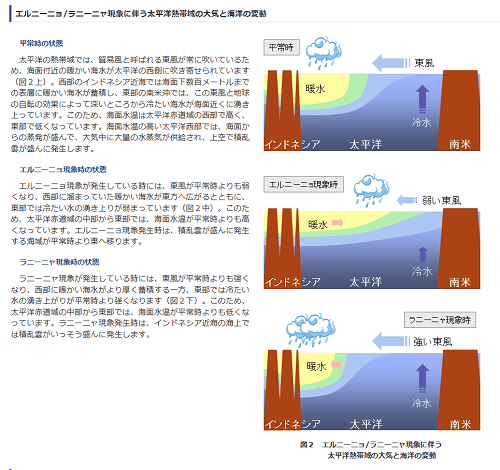

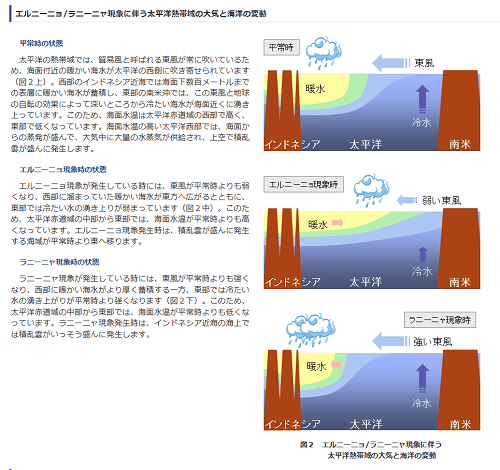

「エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴う太平洋熱帯域の大気と海洋の変動」

「インド洋熱帯域の海洋変動が日本の天候へ影響を及ぼすメカニズム」

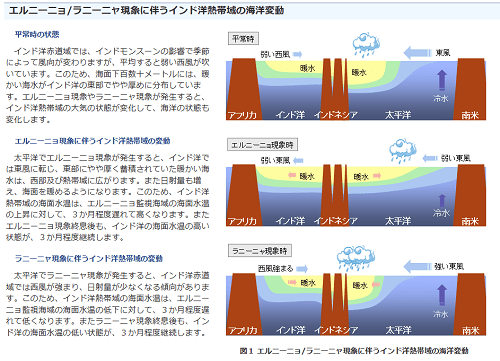

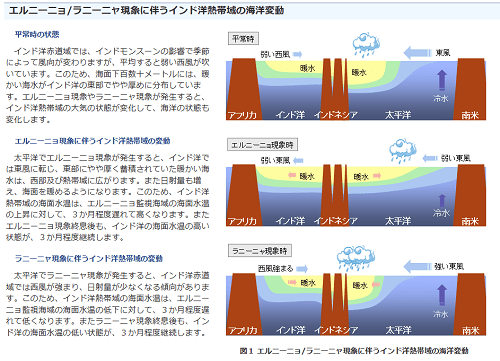

「エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴うインド洋熱帯域の海洋変動」

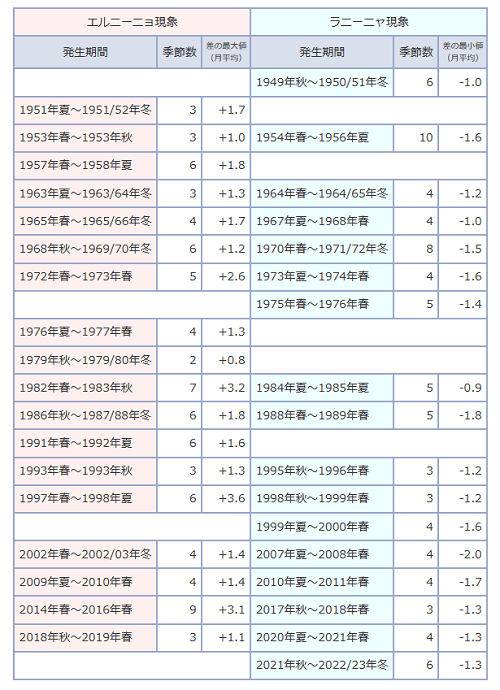

「エルニーニョ現象及びラニーニャ現象の発生期間(季節単位)」

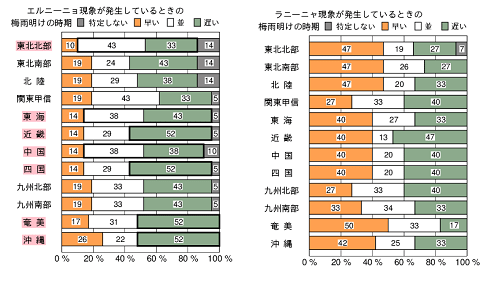

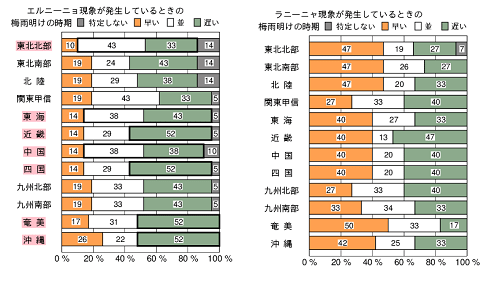

「エルニーニョ/ラニーニャ現象が発生しているときの梅雨明けの時期」

*統計期間(1951~2021年)

*統計期間(1951~2021年)

棒グラフの数字は出現率を示す。地域名の赤い帯と棒グラフの太黒枠は統計的に有意な傾向を示す。

本日、東北地方が梅雨入りしました~。*仙台管区気象台→「梅雨入りに関するお知らせ」

本日、東北地方が梅雨入りしました~。*仙台管区気象台→「梅雨入りに関するお知らせ」