2022年1月、NASAがISS Transition Report(ISS移行計画レポート)を発表した。

2022年1月、NASAがISS Transition Report(ISS移行計画レポート)を発表した。

今回発表された報告書は2018年3月30日に発表された報告書のアップデート版ですが、目次を見ると興味深い項目が目白押しだったのでDeepL翻訳ツールを使って和訳してみました。

国際宇宙ステーション移行報告書

2017年NASA移行認可法(P.L.115-10)第303(c)(2)項 準拠

2022年1月

〈目次〉

1.0 国際宇宙ステーション 次の10年

2.0 国際宇宙ステーション移行計画

2.1 ISS移行予算計画

2.2 ISSの技術的健全性と軌道離脱計画

3.0 次の10年の目標

3.1 深宇宙探査を可能にする

3.2 人類に貢献する研究の実施

3.3 米国の商業宇宙産業の育成

3.4 国際協力の主導と実現

3.5 人類に感動を与える

今回のブログはかなりマニアックなつぶやきなので みなさんどーぞスルーしてくださいね~。

今回のブログはかなりマニアックなつぶやきなので みなさんどーぞスルーしてくださいね~。

1.0 国際宇宙ステーション 次の10年

ISSは現在、研究の進展、商業的価値、グローバルなパートナーシップなど、最も実りある最後の10年を迎えている。ISSの最初の10年は組み立てに専念し、次の10年は研究と技術開発に専念してこれらの活動を宇宙で最も効果的に行う方法を学んだ。第3のステージはNASAが以下のことを検証するための10年になる。深宇宙探査をサポートするための探査技術や有人技術研究、医療と環境の面で継続的な利益還元を行い人類への恩恵をすすめる。LEO(地球ー低軌道)における米国のリーダーシップを発揮し続け、国際的なパートナーシップを構築してLEOにおける商業的な未来のための基礎を築く。

ーふむふむ、最後の10年は要約するとこれまでの成果の継続、深宇宙探査技術の開発、商業利用への基礎づくりの3つですね。NASAは次の5つのミッションをこの10年間のゴールとしているようです。

- 深宇宙探査の実現

- 人類に貢献する研究の実施

- 米国の商業宇宙産業の育成

- 国際協力の主導と実現

- 人類にインスピレーションを与える

上記5つのミッションで実践戦略として興味深かったのは、NASAは太陽系外への有人探査ミッション準備のために商業宇宙ステーション(CLDs)を支援すること、CLDsの滞在時間を民間企業から購入して宇宙飛行士の訓練、新型宇宙船の技術実証、生物学や物理学の試験・検証を行うと記述しているところです。NASAが月・火星だけでなく太陽系外有人探査も視野に入れてたとは…知らなかったのでオドロキです。本気かどうかは分からないけど…

2.0 国際宇宙ステーション移行計画

現在NASAは米国の民間企業に宇宙ステーションを配備・運用するための能力と運用経験を開発する時間を与えている。 2020年1月にはISS前方ノード2ポートの使用を許可する契約をアクシオン・スペースと締結した。アクシオン・スペースは2020年代半ばにノード2に商業用モジュールを配備する予定になっている。NASAはすでにスペースX及びボーイングと商業クルー輸送契約(CCtCap)を締結しているが、今後オープンコンペを行ってアクシオン・スペース、ブルー・オリジン、ナノラックス、ノースロップ・グラマンの中の1つ(または複数)と事業契約を結び宇宙ステーションの運用を民間へ移行していく。

ーふ~む、ふむ、スペースXは数々の実績がありますがボーイング社のスターライナーはいまだにISSにたどり着けてないのが気になりますね~。アクシオン・スペース社はISSに接続する形で、他の3社は独立したステーションを配備する計画のようですがあと5~6年でホントに配備することができるのでしょうか、そう簡単では無いと思いますが…

さて、本題です。NASAはどのようにISSを廃棄するのか? 読み解いてみましょう。

さて、本題です。NASAはどのようにISSを廃棄するのか? 読み解いてみましょう。

2.2 ISSの技術的健全性と軌道離脱計画

NASAとISS国際パートナーは、ISSの安全な運用に引き続き注意を払っている。ISSの技術的寿命は、モジュールを含む1次構造によって制限されている。ラジエーター、トラス構造、電力、環境制御、生命維持装置、通信システム、その他のシステムは、すべて軌道上で修理または交換が可能になっている。1次構造の寿命は ドッキング/アンドッキングなどの動的負荷や軌道上の熱サイクルに影響される。ISS国際パートナーはそれぞれ自国のモジュールとその寿命延長分析を行う責任があるが、NASA、カナダ宇宙庁(CSA)、欧州宇宙機関(ESA)、日本 宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、すでに2028年までの運用延長分析を完了している。ロスコスモスは2024年までの運用延長分析を完了し、現在2030年までの運用延長分析に取り組んでいる。

ーおっと、途中ですが気になる記述があるのでここでひとこと…。 ISSの技術的健全性について「国際パートナーは責任をもって自国モジュールの寿命延長分析を行う」とあるが、それに対し、NASA、CSA、ESA、JAXAは2028年までのいわゆる延長保証宣言をしているがこの時点でロシアは2025年以降の延長保証宣言をしてないようですね。ロシアモジュールの空気漏れの状況次第では計画の前倒しがあるのか気になるところです。閑話休題、報告書に戻りましょう。

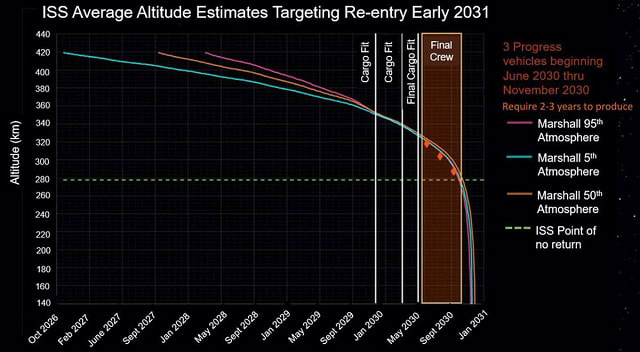

この図は、ISSの寿命終了時までの軌道高度、3つの貨物補給船ドッキング時期、貨物補給船による軌道離脱マヌーバ開始時期、ファイナルクルー滞在時期、ISSが軌道に戻れなくなるポイント・オブ・ノーリターン高度を示している。

ISS 軌道離脱に先立ち、ISS の運用高度を徐々に下げるためのマヌーバを開始するが、太陽活動が活発なほど地球大気が膨張して効力を受けることになるので、その開始時期は今後の太陽活動に依存する。軌道離脱マヌーバは3台のプログレス貨物船で行う計画だがノースロップ・グラマン社のシグナスもその1部となり得るか検討している。

最終的には、南太平洋無人地帯(SPOUA)のポイント・ニモ周辺でISSの再突入燃焼を実施して安全な大気圏突入を確保する。

ーう~む、ついにISS廃棄計画の詳細がでてしまいましたね~。見たくなかった感じもありますが…仕方ないですね。これを見ると太陽活動状況によって軌道離脱マヌーバ開始時期は違いますが、高度が350kmになる2029年12月頃から本格的な軌道離脱シーケンスが始まるようです。

高度が320kmまで下がる2030年5月頃にプログレスによる第1回軌道離脱マヌーバを行い、その後2回目と3回目のマヌーバを7月、9月頃に行ってファイナルクルーが離脱、その後はISSオペレータが最後の軌道追い込みを行って2030年10月頃にポイント・オブ・ノーリターン(高度280km)を通過。そこから急速に高度を落として大気圏突入となりますが、このタイムラインを見ると2030年12月には落下させる計画のように見えます。

これまで長い間ISS拡大撮影を続けていた身としては悲しいことですが、これがISSを撮影する最後の機会となります。そして2030年3月以降は高度が340km~280kmというこれまで経験したことのない低高度のISSが撮影できます。(これまでの撮影低高度記録は348kmです。ブログ→ISS拡大撮影ミッション~HTV編~2009.9.26)これほどの低高度ISSを撮影できる機会は二度と無いので世界中のISSウオッチャーが注目するでしょうね。どれほどの高解像度で撮れるのか興味津々ですが、心情的にはその日がずっと来ないでほしいような… 金星級の明るさで高速飛行するISSはなにがなんでも見たいような… 複雑な気持ちです。

さて、こちらは前澤友作氏のYouTubeチャンネルで公開されているISS内部の様子です。ISSのロシアモジュールからツアーを始めて、ソユーズのコックピット、さらには最新モジュール・ナウカの中まで撮影しています。NASAモジュールの方もかなり踏み込んで撮影しておりISSマニアにとっては垂涎モノです。もちろん日本のモジュール「きぼう」も撮影してますが、その上部に接続している「船内保管室」を撮影しているのがいいですね。土井宇宙飛行士がスペースシャトルでISSへ届けた日本初(Made in japan)の有人宇宙船ですからね~。「船内保管室」の壁になんと「Welcome to the highest place of Japan over Mt.Fuji.」と書いたテープが貼ってあるのですが、そのこと今まで知りませんでした。粋です! ESAのコロンバスモジュールも撮影していてレアな映像が満載です。

【完全保存版】ISSをツアーしてみた! 【COLLECTOR’S EDITION】A Tour of the ISS!

さて、仙台は今日も雪が降っていて、昨年は2月から始めていたISS拡大撮影が今年は全くできていません。まだしばらくは雪空が続きそうなので気長に待つしかありませんね。はやく春が来てほしいものです。

〈関連ブログ〉

ISS(国際宇宙ステーション)2030年まで運用継続! 2022.2.5

ISS多目的実験モジュール「ナウカ(NAUKA)」 2021.7.10

">

">