月面南極への着陸を試みた月着陸船 IM-2 Athena が2025年3月6日17時28分50秒(UTC)に月面に到達(月の表面重力検出で確認)した。着陸プロセス中に連絡が一時的に途絶えるトラブルが発生したことから月面到着後にデータを精査したところクレーターの中で横倒しになっていることが確認された。

太陽光の当たらないクレーターで横倒しになったため十分な電力生成ができず、3月7日 06:15( UTC)にバッテリーが尽きて機能が停止、ミッション終了となった。取得データは限定的だが月南極に到達したことはアルテミス計画に繋がる大きな成果だ。IM-2 Athena は何を見たか軌跡をたどってみよう。

〈南極エリア上空を飛行するIM-2 Athenaが見た月面〉

3月7日にインテュイティブ・マシーンズ社のXで「アテナが予定着陸地点であるモンス・ムートン付近の南極地域上空を撮影した画像シーケンス」が公開された。

公開された動画は

アムンゼン・クレーターを真上からしかも至近距離で画面いっぱいに写す所から始まる。IM-2 Athena がファウスティーニ、シューメーカー上を高速で通過し、真円のシャックルトン・クレーターから月面の夜側へと飛行する様子はアルテミス計画宇宙飛行士が見る眺めそのものだ。

ダイジェスト版GIFアニメ

(クレーター解説付)photo1.2.3.4.5

φ(.. ) 動画11秒後に写る月面夜側の地平線上が赤緑青色に光っていることが気になる。月面は大気がないので日の出前の太陽光が散乱して回り込むことはないはずだがアポロ宇宙飛行士が地平線近くのレゴリス粒子が散乱して見える「Linar Horizon Grow(月の地平線の輝き)」を報告している。カメラの形式と撮影状況が不明なので確定はできないが「Linar Horizon Grow(月の地平線の輝き)」を捉えたものだとしたら貴重な映像だ。

φ(.. ) 動画11秒後に写る月面夜側の地平線上が赤緑青色に光っていることが気になる。月面は大気がないので日の出前の太陽光が散乱して回り込むことはないはずだがアポロ宇宙飛行士が地平線近くのレゴリス粒子が散乱して見える「Linar Horizon Grow(月の地平線の輝き)」を報告している。カメラの形式と撮影状況が不明なので確定はできないが「Linar Horizon Grow(月の地平線の輝き)」を捉えたものだとしたら貴重な映像だ。

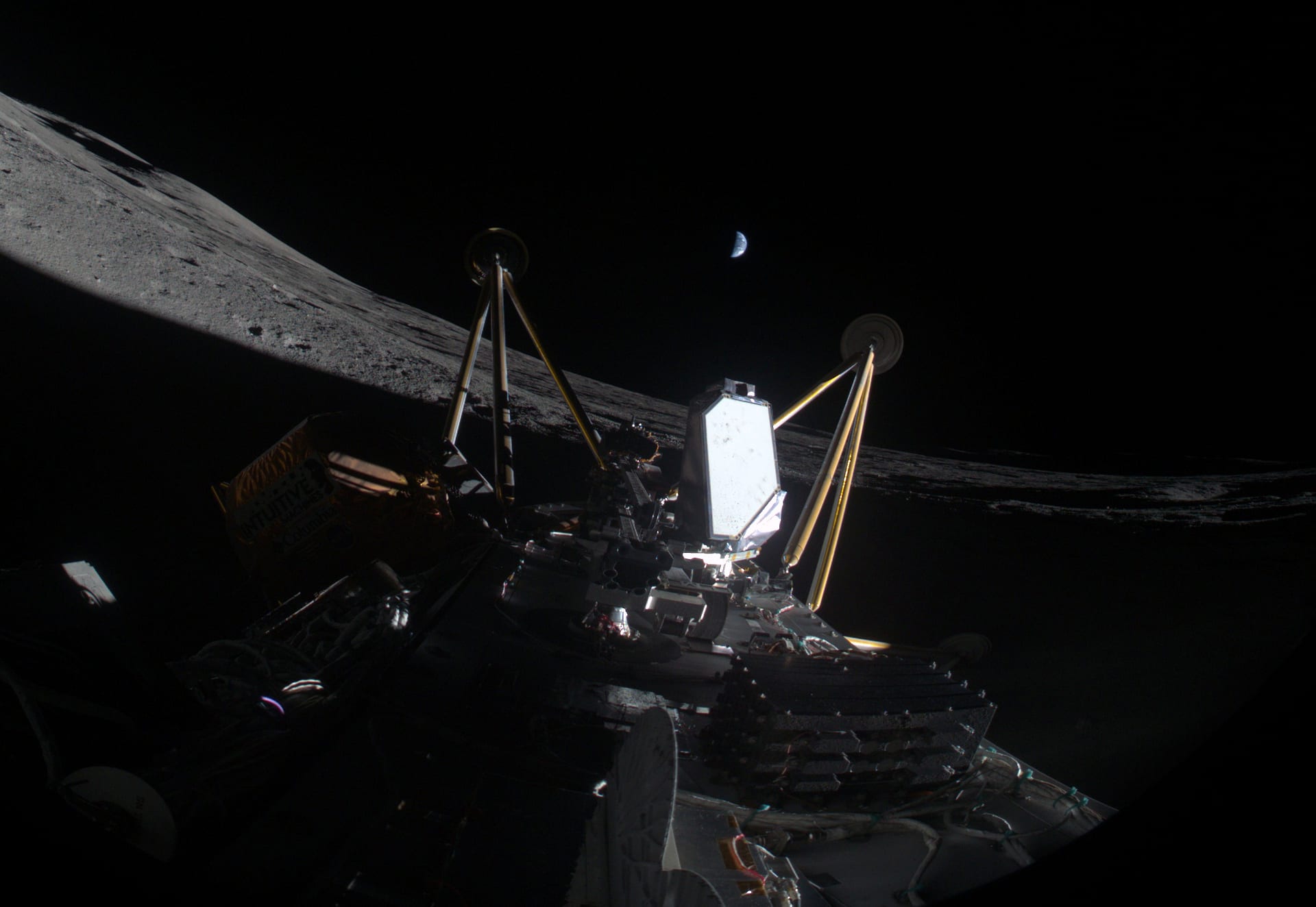

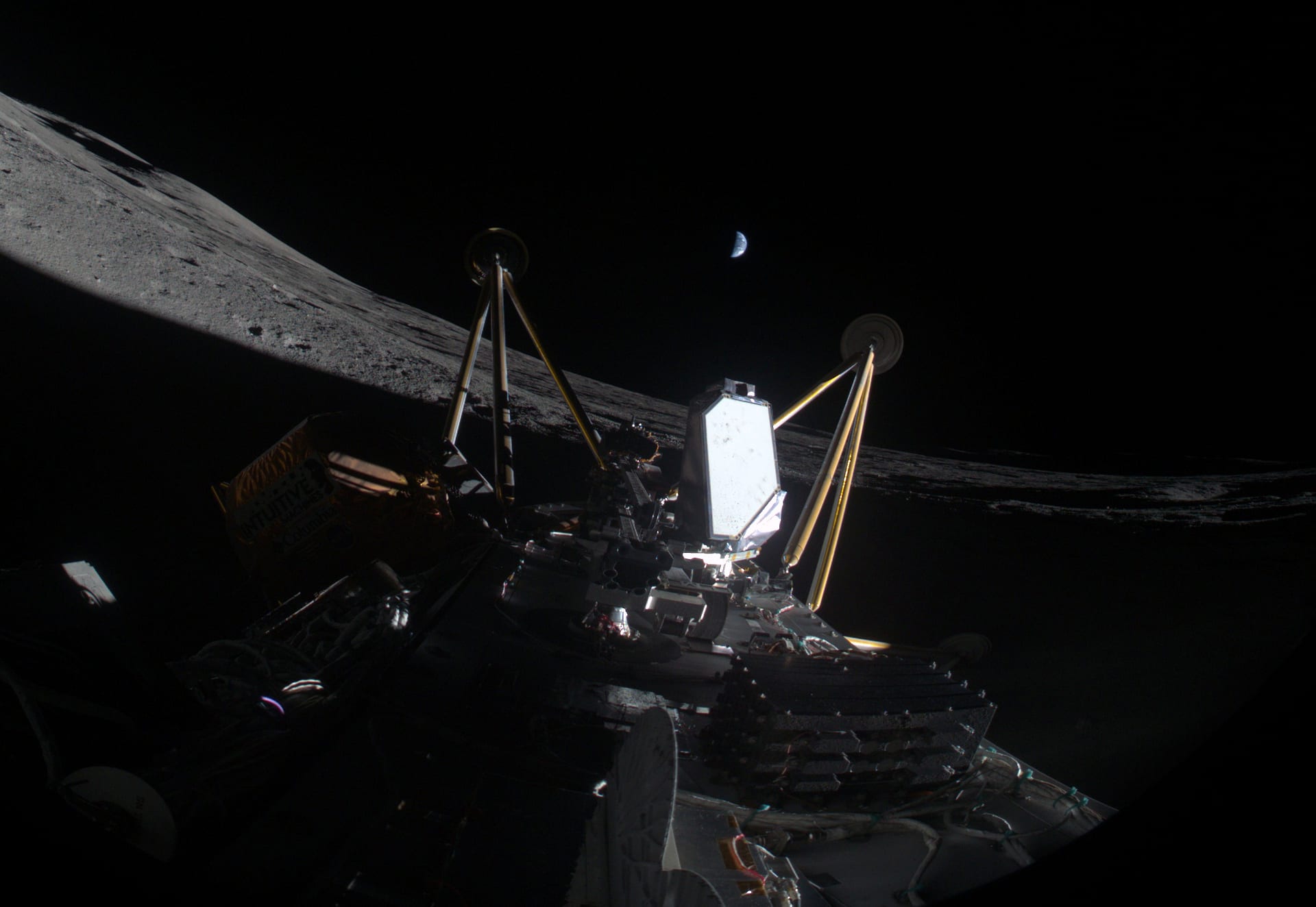

太陽光による電力生成を失ったIM-2 Athenaが月面上で作動した時間はわずかに12時間46分だったができる限りの観測を行いデータを地球に送信している。データは分析中と思われるがいち早く公開されたのがクレーターの中で横倒しになったAthena と地球のツーショット画像だ!

〈直径20mのクレーター(南緯 84.7906° , 東経 29.1957° ) に着地した IM-2 Athena が見た月世界〉

アテナが横倒しになった場所は予定していたランディング・ポイントから250mほど離れた直径20mほどの

クレーターの中だった。横倒しになったプロセスは不明だが、着地後もスラスターが噴射し続けていたことから片足がクレーターの縁に乗った状態でホバリング静止していたのではと考えられている。

20秒間噴射を続けたスラスターを停止した際に機体が横倒しになったということなのだろうか。いずれにせよ着地点が予定された場所から250mほど離れたことや着陸時刻が予定より80秒ほど早かったことから着陸シーケンス時に何らかのトラブルが発生していたことは確かだろう。

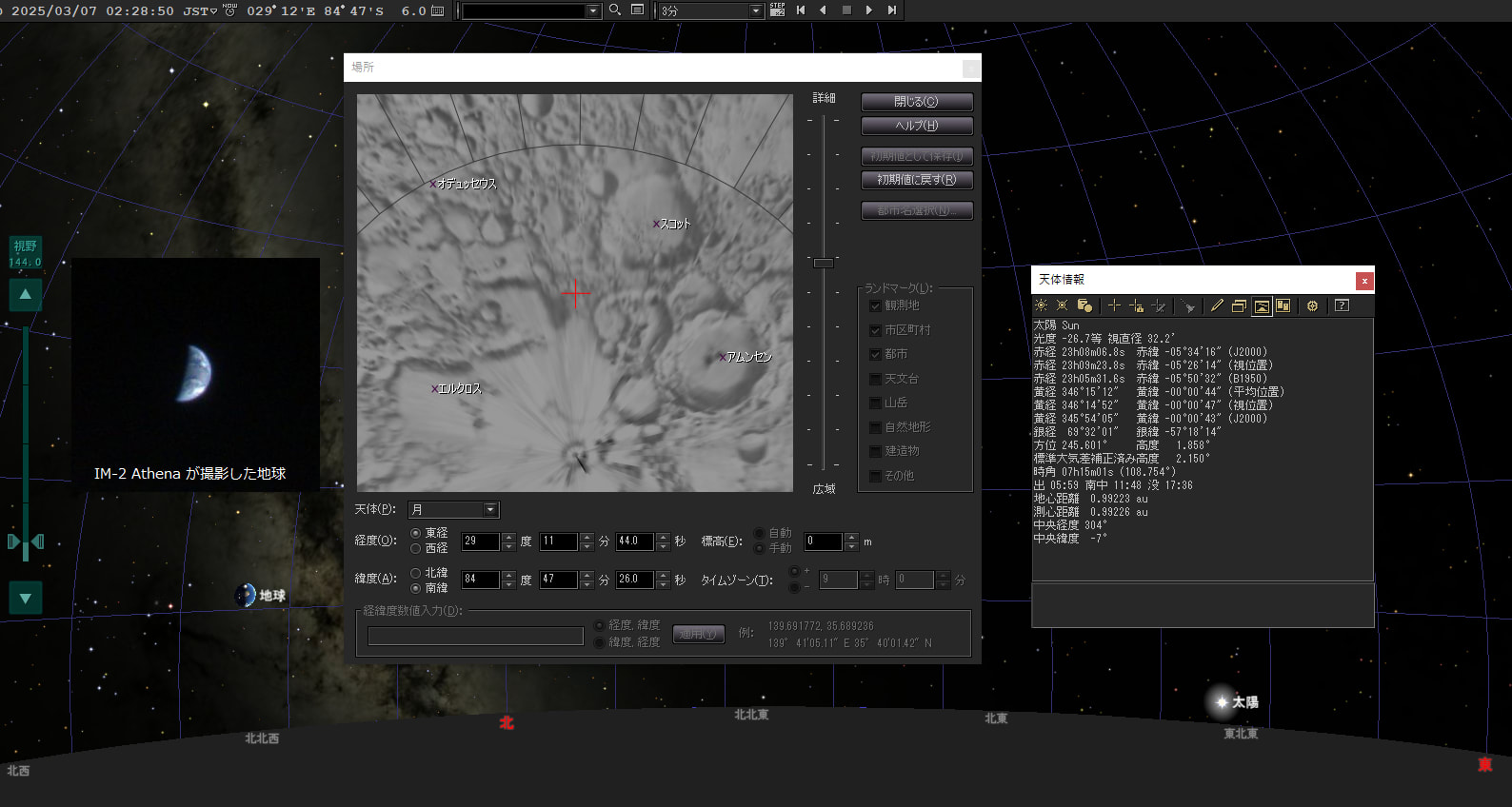

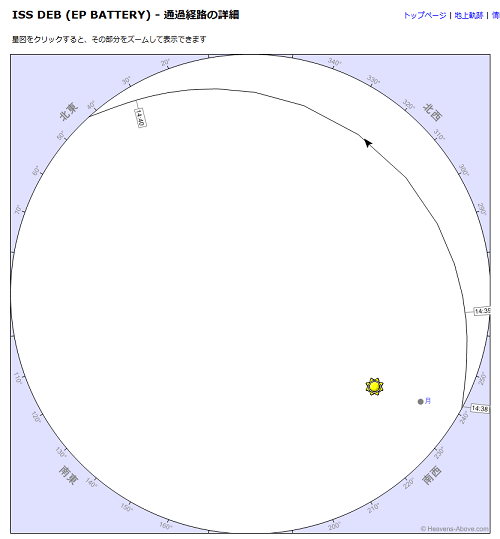

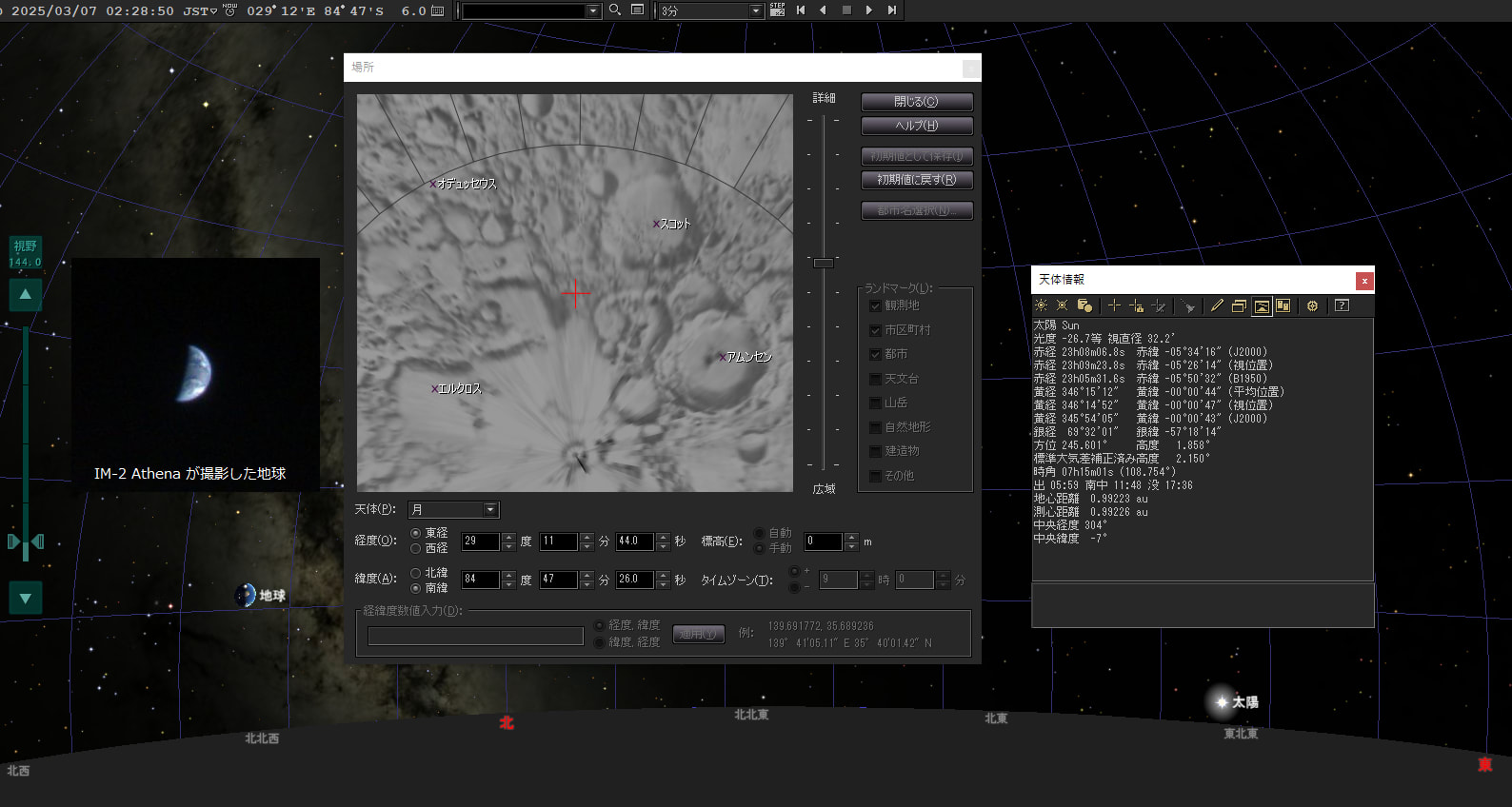

〈ステラナビゲーターで再現した着陸地点から見た地球と太陽の位置〉

着地した時刻の太陽は東北東の方位、高度1.8°付近にある。約2週間続く月面上の昼が始まる朝だったことが分かる。地球は北北西方向、高度は12~13°に見えていたことだろう。この時刻の太陽と地球の離角は約89°なので地球を正面に見ると右手方向に太陽が見えていたことになる。

〈レベル補正で見えたクレーターの内側〉

photo1.2

オリジナル画像をレベル補正したところ、クレーター内部にある小石と内壁が浮かび上がってきた。カメラのダイナミックレンジには限界があるが人間の目は究極のダイナミックレンジを持っているので月面に降り立った宇宙飛行士はクレーター内壁も地球も適正露出で見ることができるだろう。

地球の左下にはさそり座のアンタレスがあるはずなので画像処理をかけてみたが抽出することはできなかった。アポロ宇宙飛行士も証言していたが空が暗くても昼間の月面上で星を見ることはできないというのは揺るぎない事実のようだ。

φ(.. ) 余談だが太陽光も地球反射光も届かない月の裏側で見た夜空の星の多さは言葉では表すことができない凄さがあったとアポロ宇宙飛行士が証言している。ISSでは地球の夜側に入っても都市の明かりがあるので完璧な夜空を見ることはできない。近い将来に日本人宇宙飛行士も月に向かうのでこの究極の星空レポートを日本語で聞ける日が来ることを期待したい。

〈IM-2 Athena が見るはずだった月面上の皆既日蝕〉

すでにミッションを終了しているので叶わないことであるが3月14日に月面上で見える皆既日蝕(地球上では皆既月食)を観測することになっていた。これまで月面上で皆既日蝕の観測に成功したのは1967年のサーベイヤー3号のみである。

面積比で太陽の4倍もある地球が太陽を隠すと(面積比が違うのでダイヤモンドリングは発生しないように思うが)どのように見えるのか興味津々だ。3月2日に月面着陸に成功した Firefly Aerospace社のBlue Ghostが日蝕観測を行う予定なのでそちらの公式発表を待ちたい。

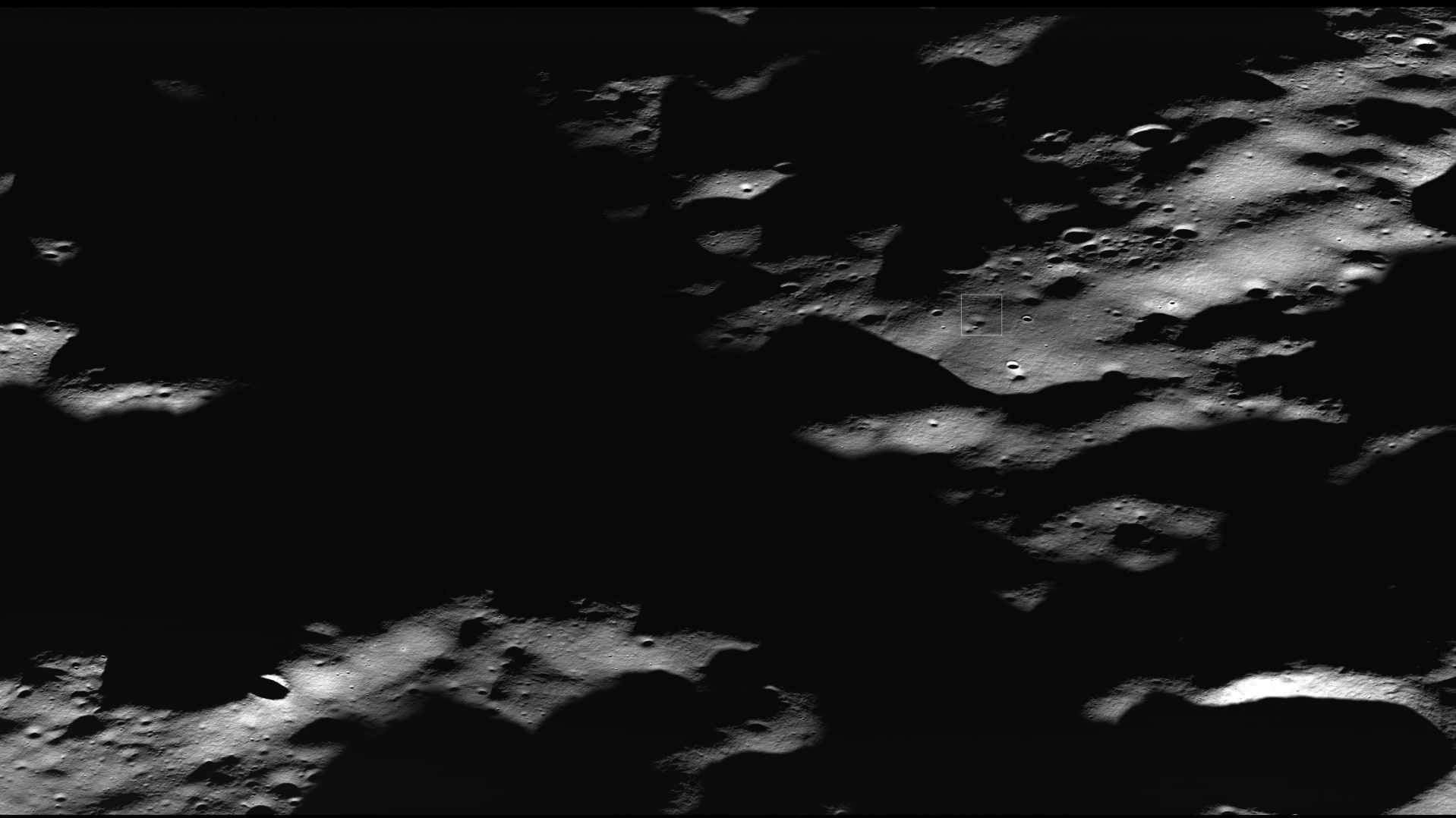

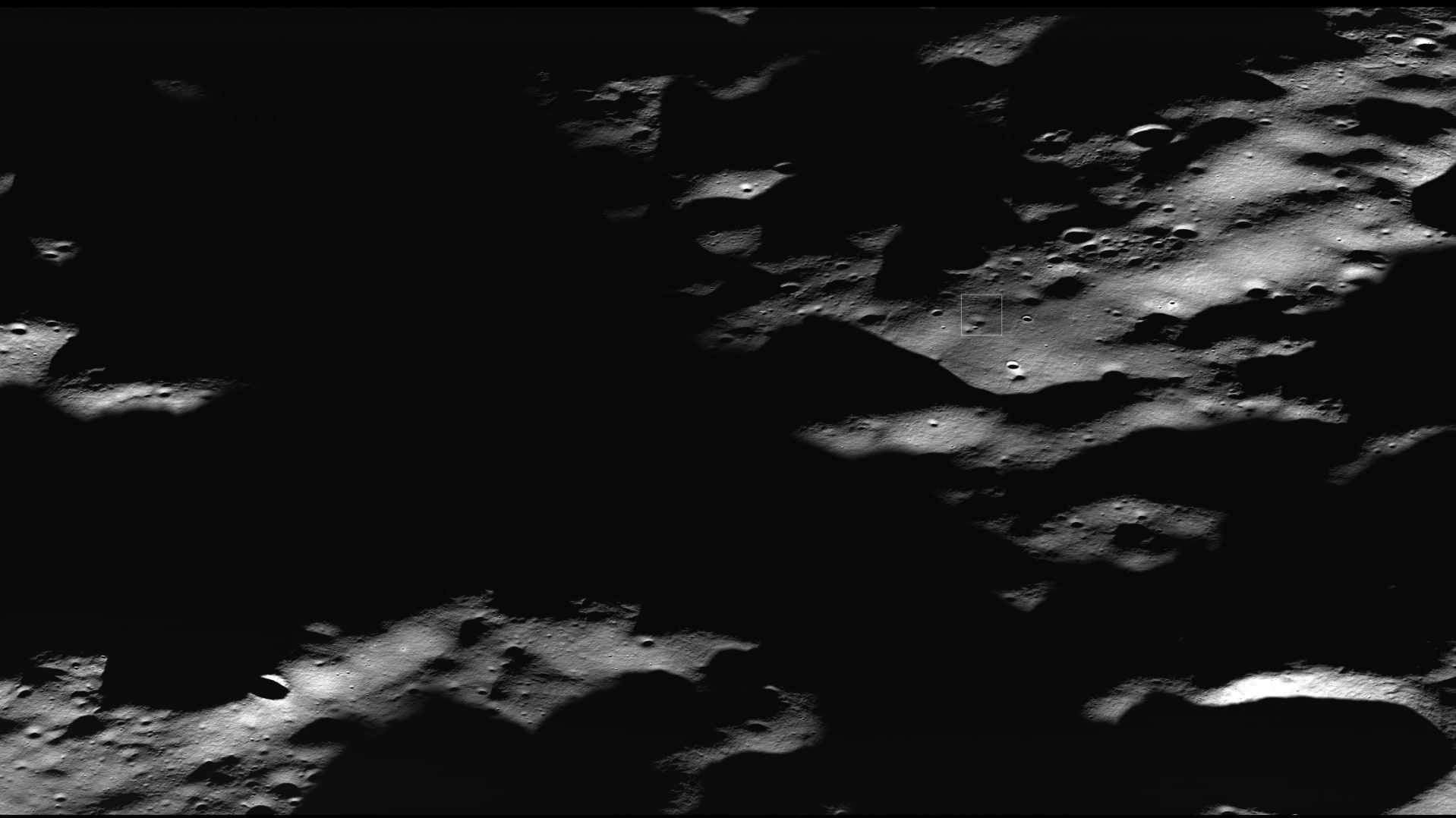

〈IM-2 Athena が月面南極へ降下中に見た景色〉

上記画像はNASAの月面探査機ルナ・リコネッサンス・オービター(LRO)が3月7日16:54:21(UT)に撮影したIM-2 Athena の着陸エリア(白枠内)である。月面南極は起伏が激しいので太陽高度2°では太陽光の当たっていないところの方が遙かに多いことが見て取れる。

まるでスポットライトを当てたように見えるランディング・ポイントに向かって降下していくことは感情を持たないマシーンのIM-2 Athenaでも不安だったのでは…と思うほどだ。着陸地点の起伏が容易に認識できる月面上の日の出時に着陸することはアポロ時代からのセオリーではあるが月面南極に限ってはリスクが多すぎるように思える。

IM-2 Athena 着陸5時間前に撮影した月面南極地域

(着陸予定地点は部分的にしか太陽光が当たっていない)

2025/3/6 21h56m μ210+ASI174MM+ZWO IR850 Filter Shutter=8.042ms Gain=218 (54%) 25% of 3704frames トリミング

2025/3/6 21h56m μ210+ASI174MM+ZWO IR850 Filter Shutter=8.042ms Gain=218 (54%) 25% of 3704frames トリミング

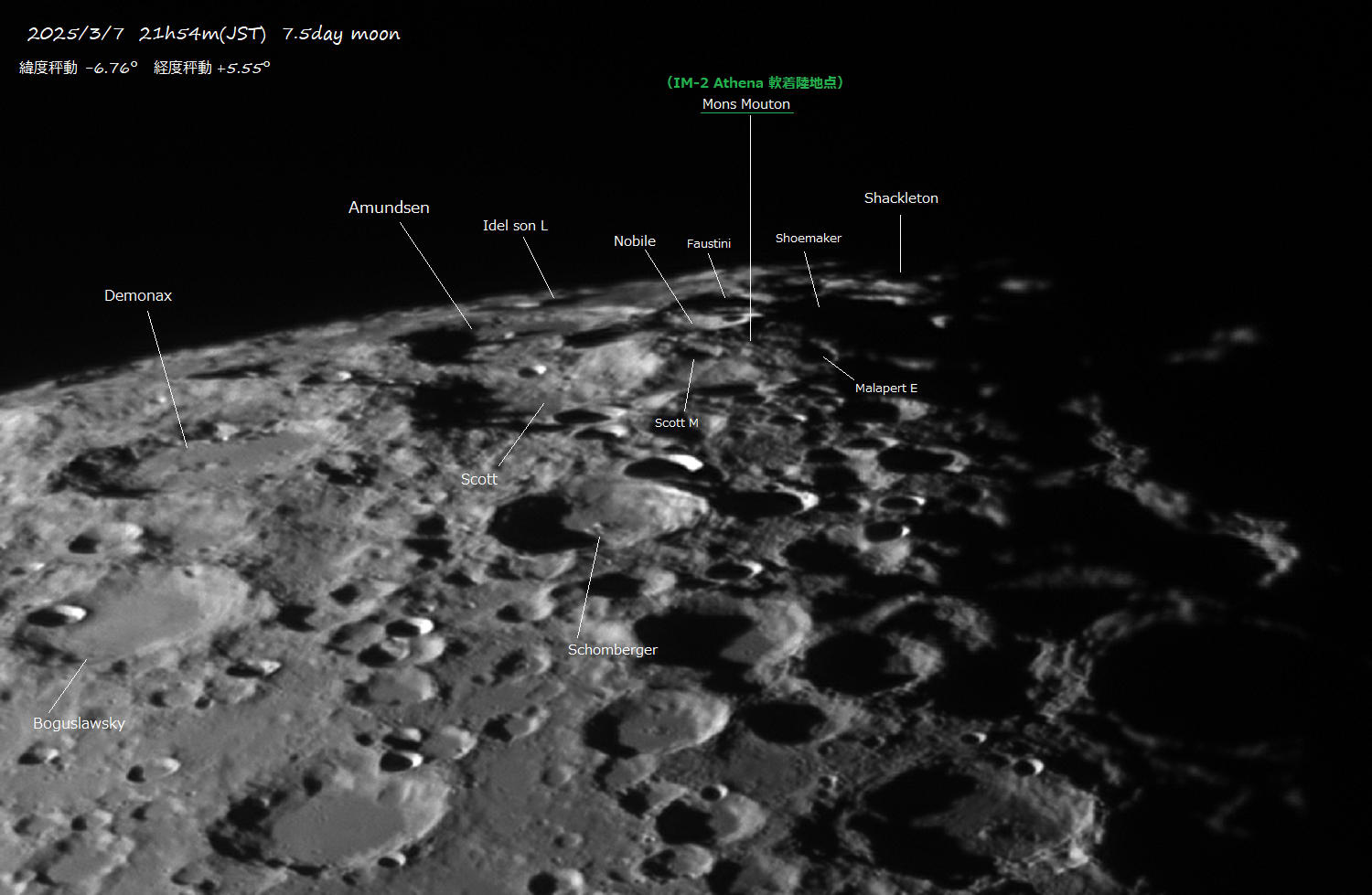

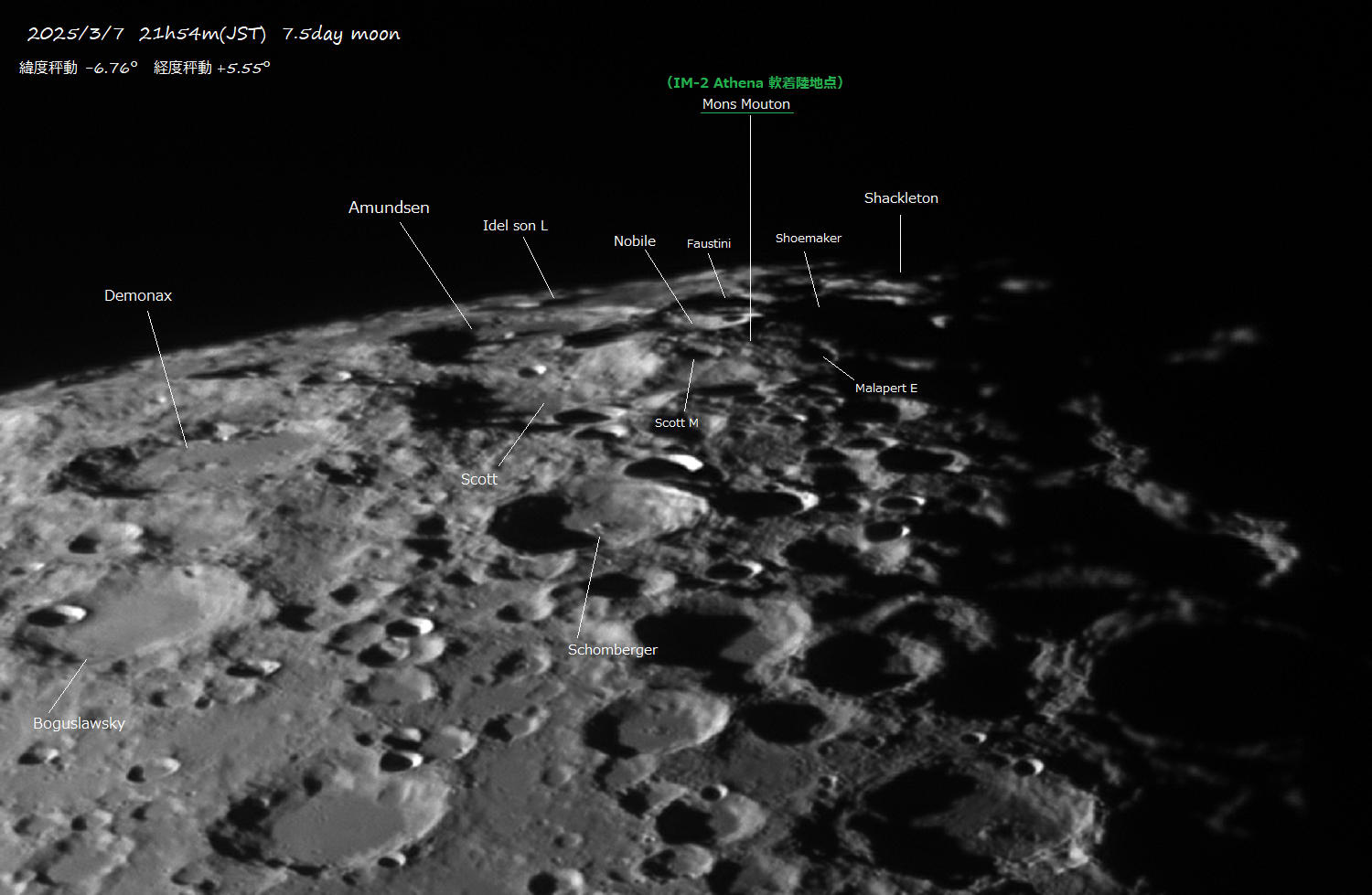

IM-2 Athena 着陸19時間後に撮影した月面南極地域

(着陸地点はまだ日陰の部分が多い)

2025/3/7 21h54m μ210+ASI174MM+ZWO IR850 Filter Shutter=5.446ms Gain=243 (60%) 25% of 5464frames トリミング

2025/3/7 21h54m μ210+ASI174MM+ZWO IR850 Filter Shutter=5.446ms Gain=243 (60%) 25% of 5464frames トリミング

IM-2 Athenaの正確な着陸地点はLROが撮影した画像を元にNASAが公開している。

*クレーターのアルファベットはLROの画像とQuickMapを照合するために付記したものでオリジナル画像には記入されてない

*クレーターのアルファベットはLROの画像とQuickMapを照合するために付記したものでオリジナル画像には記入されてない

IM-2 Athena着陸地点QuickMap→惑星カメラ撮影画像

photo1.2.3.4.5.6.7

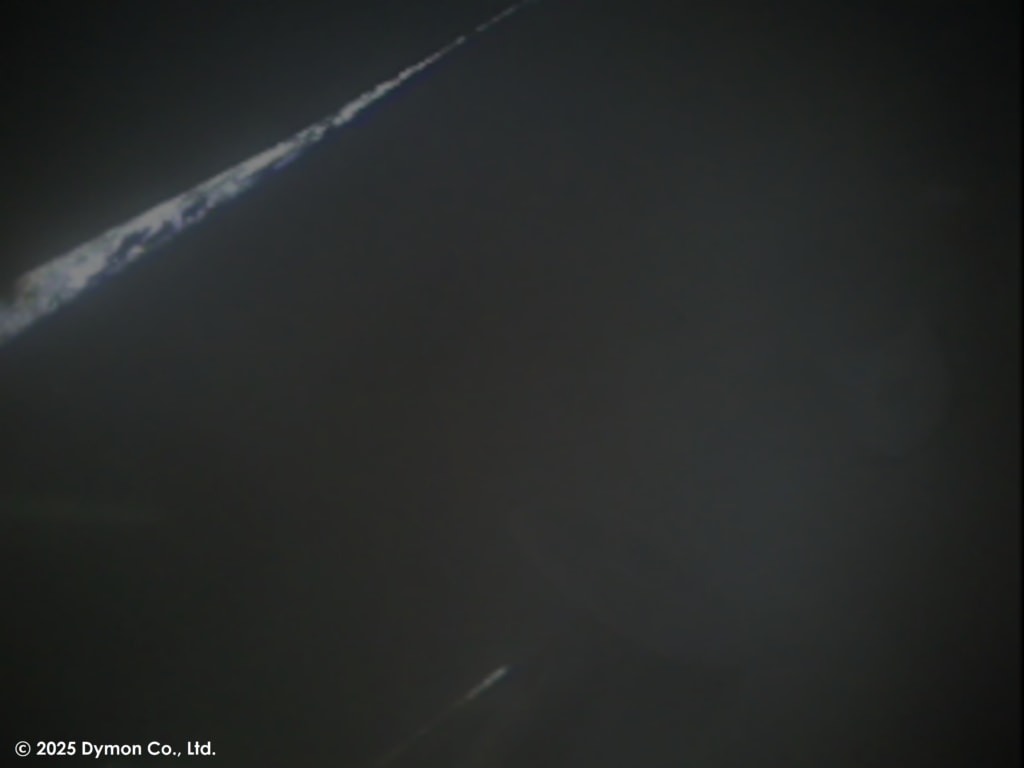

〈日本の民間企業・株式会社ダイモンが開発した月面探査車YAOKIが見た景色〉

IM-2 Athenaが横倒し状態だったため月面探査車YAOKIが月面を走行することはできなかったがクレーターの中から撮影ミッションを実施しそのデータを受信することに成功した。

日本の民間企業として初めて月面に到達し稼働した月面探査車YAOKIが撮影した画像を見るとクレーターの中で横倒しになったAthena と地球のツーショット画像と同じようにクレーターの中からクレーターの縁を撮影したアングルであることが分かる。

今回 YAOKIはその名のとおり「七転びYAOKI」を実現して暗いクレーターの中から月面を撮影することに成功した。株式会社ダイモンは後継機を月面へ届ける計画があるようなのでアルテミス計画に繋がるミッションを今後も実施して日本の子どもたちの持つ夢を大きく膨らませて実現してほしい。

さて、2回連続で月面南極に探査機を到達させたインテュイティブ・マシーンズ社は今後の計画として、2026年に3号機・IM-3を月面ライナー・ガンマに探査機を送り込むことを予定している。こちらもかなりの野心的な計画だ。

4号機となるIM-4は、まだ詳しいミッション内容は未定だが月面南極に探査機を送る計画となっている。ぜひ3度目の正直となって南極でフルミッションを完遂することを期待したい。

〈関連ブログ〉

月面南極への着陸に挑む「IM-2/Athena」 2025.2.13

月面南極 撮影記録 2024.5.2

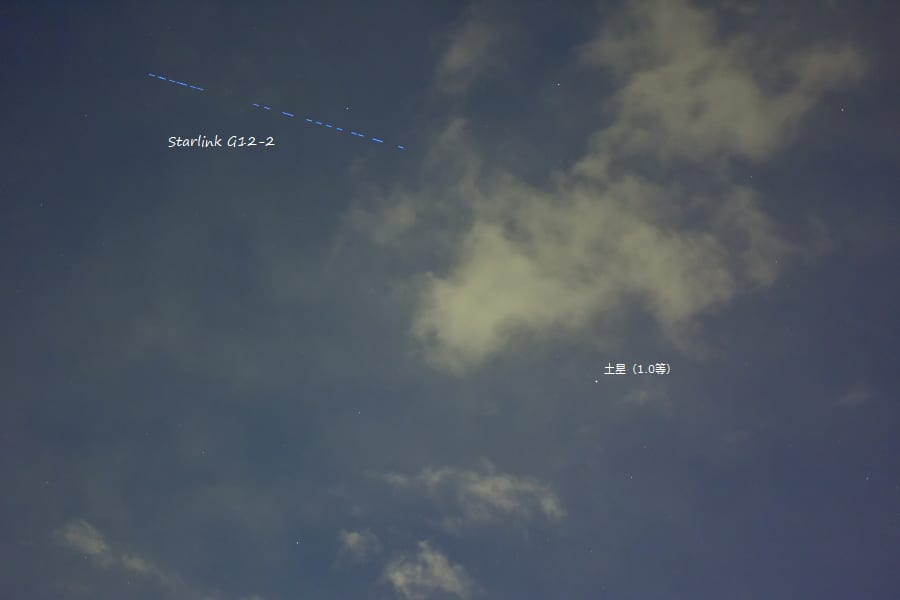

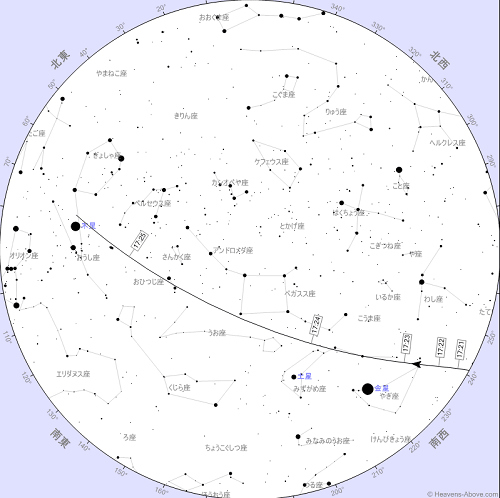

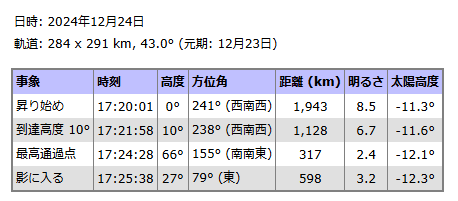

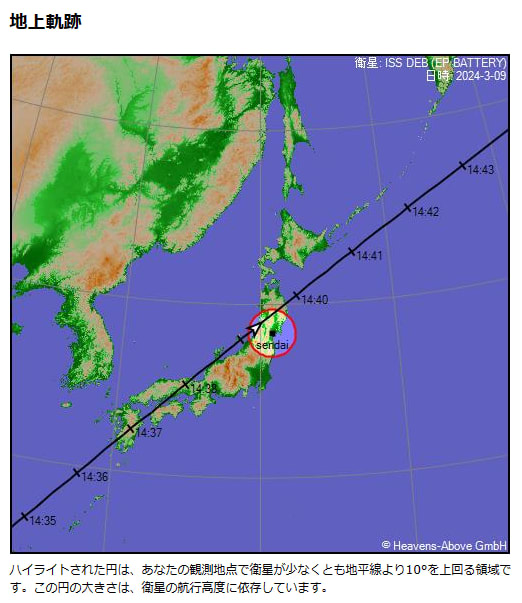

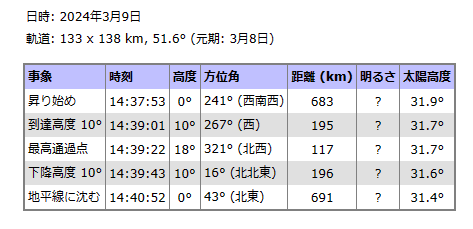

3月13日11時35分(JST)にリフトオフしたスターリンク衛星の3月14日通過撮影記録です。

3月13日11時35分(JST)にリフトオフしたスターリンク衛星の3月14日通過撮影記録です。