ISS拡大撮影(カラー編)2ndトライアルの記録で~す。

ISS拡大撮影(カラー編)2ndトライアルの記録で~す。

今回のテストはウエッジプリズムによる大気分散キャンセルの効果についてです。

大気分散はザックリ説明すると、光の波長の違いで天体の見かけの位置が変わるため色の滲みが(青い光が撮影天体の上に、赤い光が下に)出る現象のことです。

この現象は高度が低いほど顕著になるため高度60°以上では影響が少ないと言われていますが、いろいろ調べてみるとピクセルサイズ2.9μmのASI290MCでは高度60°でズレ幅が5~6ピクセルの色にじみが出ることが分かりました。(ちなみに高度70°では3~4ピクセル、80°では1~2ピクセルのようです。)

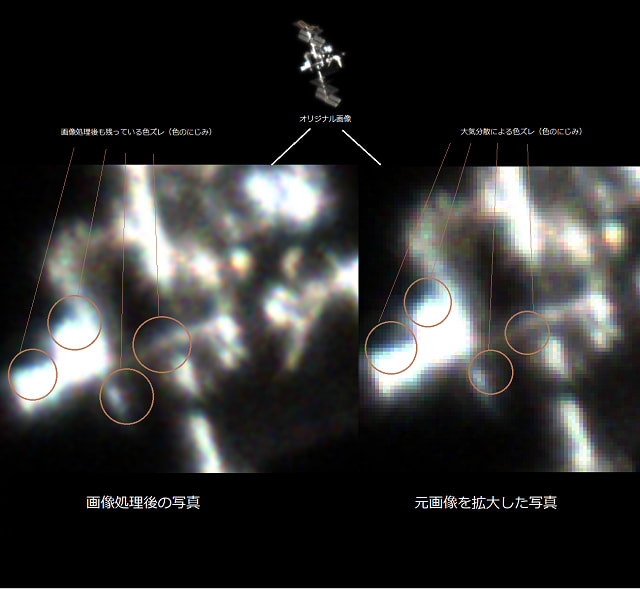

こちらは先日撮影したISSです。拡大してみると青と赤の色にじみ出ていることが分かります。

〈9月10日に撮影したISS:高度69° 距離452km〉↓クリックで拡大

大気分散をキャンセルする方法はいくつかありますが、今回は惑星を撮影するときにいつも使っている「ウエッジプリズムで光学的に補正する方法」で試してみました。

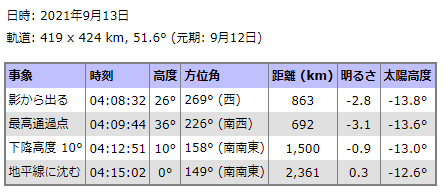

今回のイベントデータは下記のとおりです。

今回のイベントは最大高度がわずかに36°で距離が692kmもあります。あきらかにフツーは撮影しないパスです~。(笑) えー、それは置いといて…今回の通過は計算上では10~14ピクセルの色ずれが発生するケースです。これは無視できない大きさですので、テストには最適のパスと言えます。

さて、本日のシステムは前回と同じですがPowermate2×と惑星カメラの間にADCを入れてあります。この状態でピント合わせを行って第一準備段階終了です。入れただけでは何の変化もありませんのでここからの調整が重要です。木星の撮影時はファイヤーキャプチャー上にあるADC支援装置を使って調整しますが、ISSの場合はそうもいかないので、最大仰角に合わせて調整レバーを設定することにしました。詳しい説明は省略しますが高度によって調整レバーの開き具合が決まってくるのでそれに合わせてレバーの位置を固定してみました。今回は高度36°なのでレバー間の角度を30°にしました。

さて、いよいよ撮影です。幸い、空は晴れています。ISSが地球の影から出てきました。撮影スタートです!

ふう、撮影終了しました~。で、こちらがその動画です。

2021年9月13日04時09分のISS(仰角36° 距離692km)

撮影データ

撮影データD300mm + Powermae2× + ADC + ASI290MC + UV/IR Cut Filter

Shutter=0.763ms Gain=300 (50%) FPS (avg.)=48

今回は距離が遠いので解像度が悪いのは仕方ないですね。さてADCの効果はあったのでしょうか?これでは全然わかりませんよね。…ということでほぼ同条件で撮影した過去動画を見て比較してましょう。

野口宇宙飛行士と星出宇宙飛行士が搭乗するISS(2021/4/26 撮影)

イベントデータおよび撮影データ

イベントデータおよび撮影データ最大仰角40° 距離633km -2.8等級

D300mm + ASI290MC + UV/IR Cut Filter

Shutter=0.882ms Gain=275 (45%) FPS (avg.)=13

ふむ、ひいき目かもしれませんが、4/26は明らかに青色の滲みが出てますが今回は色にじみが無いように感じます。ADCの効果はありそうな感じがしますが、さらにテストを重ねることにしましょう。

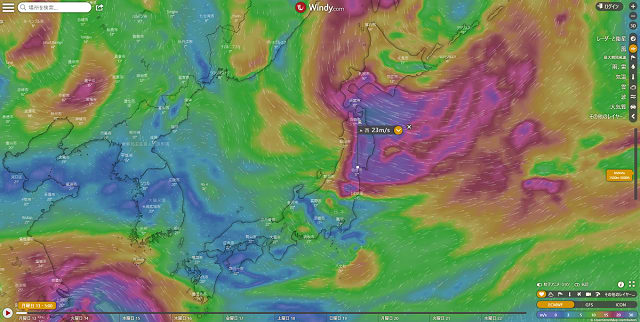

さて、話はちょっと逸れますがISS拡大撮影の成否を左右する重要なファクター「大気の揺れ=シーイング」を今まではネットの天気予報に頼っていましたが予報はあくまで予報であって実際のデータではないので、本日から撮影後にシーイング評価を実測することにしました。

方法はいたって簡単で、天頂付近にある2~3等星の星を高倍率で見てシーイングスケールと比較するだけです。(回析パターンを見る時は口径(インチ)×30~40倍の倍率が適正のようです。)

シーイング評価は10段階スケールの方が正確ですが、ここでは簡易的な5段階で評価することにしました。シーイングスケールはカナダ政府の公式ウエブサイトにあるものを参考にさせてもらいました。

余談ですが、カナダは環境や気候変動及び気象に対する関心が国民レベルで高いようですね。このカナダ政府公式ウエブサイトの見やすさとその有益な情報量の多さに驚きました。シーイングに関するページはこちら→Seeing Forecast For Astronomical Purposes

今回使わせていただいたシーイング・スケール(5段階)

↓ クリックでアニメスタート

V 完璧な動きのない回折パターン

IV 回折リングを横切る光のうねりが見られる

III 中央ディスク変形、回折リングが一部壊れている

Ⅱ 中央円盤の重大な渦流. 回折リングが欠落又は部分的に欠落している

Ⅰ 回折パターンがみじんも見られない沸騰しているような星像

で、今回のシーイングレベルはⅠとⅡの中間でした~。(あれ?、それって10段階評価じゃないの?…)

今回はウエッジプリズムによる大気分散キャンセルの効果について調べましたが、大気分散キャンセルの方法はこのほかに3つほど思いついていますので、機会を見て検証していくことにしましょう。

〈参考資料〉

250hPa(10km) 風速55m/s

500hPa(5500m) 風速25m/s

850hPa(1500m)) 風速23m/s

ADCの効果は確かにあるようですね。それもいろんな条件で撮影を重ねてきてデータのありかがちゃんと分かっているからこそです。紙か表計算で一覧を作っていらっしゃるのでしょうか?また,シーイングスケールのアニメは面白いですね。「Ⅴ」なんて,私は見たことがあるのだろうか?日本にいると,一生に数度あるかないかなんですかね。

いつもありがとうございます。大気の色分散量は表にまとめてブログにアップしている方がおりましたのでその方のデータを参考にさせてもらいました。地球大気は生き物なのでなかなか計算どおりにはいかないようです。最終的には回数を重ねて最適値を見つけていくしかないのかな~と思っています。シーイングⅤを日本で見る確率はかなり低いですよね~。仙台に限って言えば残念ながら確率は 0% と言い切って間違いないと思いますが、温暖化が進めば可能性あり…かな?