今年も「横田基地 日米友好祭 フレンドシップ・フェスティバル」に行ってきました~。

今回は事前に娘から「日米友好祭に行ってみた~い」というリクエストがあったので、親子二人での日米友好祭 珍道中となりました~。

今年もスタート地点は前泊として利用した昭島駅近くの某ビジネスホテルです。娘とは時間を決めて乗車した電車の中で合流です。ざんねんながら天気はあいにくの雨模様… 明日の日曜日は雨が降らない予報なので雨降りの今日はそんなに混まないよね~と期待しつつ牛浜駅に到着したのが8時頃…

ふむ、改札では横田基地へ向かう人は右へ…の案内が昨年同様でていますが、横田基地へ向かう人はまばらです。傘を差しながら第5ゲートに向かってひたすら歩くと、ほう、昨年と同じDJポリスの声が聞こえるところでストップです。現在時刻は8時10分…

列越しに第5ゲートを見ると、拝島駅列が案内されてゲートを通過しています。小耳に挟んだ情報によると入場は拝島駅列と東福生駅列が優先されるため牛浜駅列は後回しにされる…とのこと。

ま、そういうルールなら仕方ないので傘を差しながらしばらく待っていると8時30分頃に列が動き出して、8時32分には

第5ゲートを通過して基地内へ入場できました。予想外に早かったぞ~。

そこからは、金属探知機によるボディーチェックを通過して、雨が降っているので屋根のあるゲートの下で

荷物チェックを受けて、8時45分にはめでたく自由の身となりました。そこからは

ブースエリアに向かって歩いたのですがなぜか自衛隊広報ブースの手前で列が

ストップです。…どしたの?

ほう、どうやら、まだオープン時刻の9時になっていないのでここで開門待ちのようです。9時ジャストに列がじりじりと動き出しましたが、みなさん傘を差しているので今どこを歩いているのかよく分かりません。

しばらく歩くと人の流れがブースエリアへ向かう列と格納庫ステージへ向かう列へと分かれたので迷わず

左方向の格納庫15へ入庫です。中は

大混雑でしたが、お目当ての Frendship Action Committee になんとかたどり着けました。ふう~

昨年買っておいしかった「キーライム・パイ」は今年はないようなので「ストロベリーチーズケーキ」と「レモンメレンゲパイ」を1つずつ購入! とりあえず持参したクーラーバックに入れてのちほど娘とシェアしていただきます。

で、このあとは

格納庫H3ブースをさらっと

見学してからインフォメーションで本日の

飛行スケジュールの確認ですが… ま、この天気なのでそうですよね~。一日中雨の予報ですからね。

ふと見ると、いつもは混んでいる

ミーティングポイントのC-130J前が無人のガラガラ状態だったのでここで1枚撮影してから航空機地上展示エリアへ移動です。

今年の航空機地上展示は米軍戦闘機がF-16のみでC-5 ギャラクシーもなし、小牧基地の事故の影響で航空自衛隊は展示をキャンセルしたので展示機は少なめでした。

*変更前の航空機地上展示mapはコチラ→5/13MAP

9時30分頃に横田基地から開会の挨拶が日本語で流れたのですが雨にもかかわらず来ていただいたことへの感謝と開催の意義、小牧基地での事故への哀悼の言葉が述べられていました。

さて、今年は昨年のF-22のような超目玉となる航空機はなかったのですが、航空機展示エリア左側の最前列にあった

MC-130J コマンドⅡは今年の目玉と言えるなかなかのレア航空機でした。↓

MC-130J コマンドⅡの「M」はMultimissionを意味していて、特殊作戦に従事するためにC-130 ハーキュリーズをベースに改装が施された輸送機・特殊作戦機です。主な任務としては空中投下による特殊作戦部隊の潜入や

特殊作戦ヘリコプターへの空中給油などがあります。

↑ プロペラは6枚羽根のフルフェザリング・リバーシブルタイプ、その左に見えるのがヘリコプターへ空中給油するためのタンクです。光学・赤外センサー等も強化されているようです。↓

MC-130J コマンドⅡのおとなりではノーマルタイプのC-130Jが展示されていたのですが、荷室見学のサービスをしていたようだったのでちょこっと中を覗いてみました~。

荷室の中では、ヘルメットをかぶってシートに座って記念撮影してイイよ~とのことだったのでお言葉に甘えて写真を撮らせていただきました。今回はPhotographerの娘が同行していたのでC-130J ハーキュリーズの中で撮影するという貴重な体験ができました~。

photo1、

photo2

で、見学は荷室だけだと思っていたのですがなんとコックピットの着座体験付きという超豪華なものでした。感激! コックピットは階段を数段昇った所にありました。ワクワクの順番待ちです…

コックピットに着座して娘と写真を撮っていると後ろにいたイケメン軍人さんが「いっしょにとりますよ~」と流ちょうな日本語で話しかけて撮ってくれました~。なんとやさしい!Thanksです。

いや~、これぞ友好際です!貴重な体験ができました~と余韻に浸っていると、娘が「あれもやってみたい!」と進んだので見てみるとそこは機銃を把持させてくれる体験コーナーでした。

これまた貴重な体験で…気分はランボーのシルベスター・スタローンでした。笑

さて、10時から屋外ステージで

ビリージョエル・トリビュートバンドの演奏が始まる予定だったので屋外ステージが見えるところまで戻ったのですが、雨天で中止になったようです。ざんねん~。

ということで、ここからは航空機の見学タイムです。今年は

反時計回りで

CV-22から見学します。

CV-22のおとなりは

陸上自衛隊ヘリ・エリアです。↓ 多用途ヘリ

UH-2(4翅ヒンジレス・ローター)

φ(.. )自衛隊員さんにヒンジレス・ローターのことを質問したところ、ヒンジ・タイプは操縦桿を動かしてからローターに操舵が伝わるまで若干のタイムラグがあるが、ヒンジレスは操舵がダイレクトに伝わるのでタイムラグがないとのことでした。

φ(.. )自衛隊員さんにヒンジレス・ローターのことを質問したところ、ヒンジ・タイプは操縦桿を動かしてからローターに操舵が伝わるまで若干のタイムラグがあるが、ヒンジレスは操舵がダイレクトに伝わるのでタイムラグがないとのことでした。

↓ 多用途ヘリ(2翅ヒンジ・ローター)

UH-1J

↓ 対戦車ヘリ

AH-1S コブラ

自衛隊ヘリのとなりには3機のC-130Jがドドンと展示(駐機?)していました。

その奥に米軍戦闘機

F-16ファイティング・ファルコン(在韓米空軍Kunsan基地所属 wolf pack)が展示されていました。

雨に濡れた滑走路に機影が反射していて…そのリフレクションがとってもキレイでした!

こちらは要人や重要度の高い荷物等を輸送する航空機

UC-35A サイテーション・ウルトラです。

さて、ここからはいよいよ大型機展示エリアです!

大型機の1機目は

KC-135 ストラトタンカーです。かなりデカいです!

で、大型機展示エリアのいちばん奥にあったのは

P-8A ポセイドンでしたがよく見ると…

スペシャル・

マーキング仕様でした。なんかカワイイぞ~。で、P-8Aポセイドンが大型飛行機展示エリアのエンドなのでここで折り返しです。復路のトップバッターに鎮座するのは…

そうです!今年で解散するPACAF F-16 Demo Teamのスペシャル・マーキング機です。Demo Teamの年間スケジュールを見ると横田基地友好祭が一般公開されるデモフライトのラスト・デーのようです。

アメリカでは6月末が年度末となるので今年の三沢基地ではPACAF F-16 Demo Teamがいないということになります。さみしいけど、これまでたくさんフライトを見せてくれたのでSpecial Thanks!です。

φ(.. )今日はこのような天気だったので飛ぶことはないだろうと早めに帰ったのですが、後日の情報によると雨が上がったスキをついて超低空フライパスをしたそうです。手が届きそうな雲底で3回もフライパスをしたとはさすがです!スゴすぎる~!

φ(.. )今日はこのような天気だったので飛ぶことはないだろうと早めに帰ったのですが、後日の情報によると雨が上がったスキをついて超低空フライパスをしたそうです。手が届きそうな雲底で3回もフライパスをしたとはさすがです!スゴすぎる~!

*PACAF F-16 Demo Teamは5月30日に三沢基地にて関係者向けアクロバット飛行を実施してラストフライトとなりました。

大型展示機の最後はC17 グロ-バルマスターです。昨年コックピット体験搭乗した機体ですね~。

さてここからは小型民間機の展示エリアです。1機目は横田基地所属の

ダイヤモンドスターDA-40 です。

こちらも横田基地航空クラブ所属で、ダイヤモンド社の双発機

DA-42 トゥインスターです。

一般参加?の民間機としてはホンダジェットと

X-CUB,

Cessna,C-172が展示されてました。

↓ こちらは

連絡機LC-90です。

マップでは陸上自衛隊となってますが

海上自衛隊の航空機…ですよね。

こちらは毎度おなじみのC-12J ヒューロン輸送機です。C-12Jは三沢へ向かう時に仙台上空を通過することがあるので双眼鏡で確認したことがあります。

見学の最後は今年唯一の米軍ヘリコプター

UH-1N ヒューイ、横田基地所属は今年で終りのようです。

航空機展示エリアを一周してきたのでここでおやつタイムです。MC-130J コマンドⅡの主翼下で雨宿りをしながらスイーツをいただくことにしましょう。

はじめに「レモンメレンゲパイ」をいただいたのですが、こ~れはうまい!口の中でとろけるメレンゲのやさしい甘さの後に爽やかなレモンの風味が口いっぱいに広がって、ベースのタルト生地とレモンクリームもほどよく混ざって食感も100点満点です!

「ストロベリーチーズケーキ」も美味でしたが、「レモンメレンゲパイ」は昨年の「キーライム・パイ」に負けず劣らずのおいしさでした~。

(大絶賛の娘はお土産用に「レモンメレンゲパイ」をワンピース買ってました)

さて、スイーツタイムの後はブースエリアでグルメ探訪です。今年もいろいろゴチになりました。

こちらはフィリピンの春巻き「CRISPY LUMPIA(クリスピー・ルンピア)」です。ルンピアはフィリピンの郷土料理のようで、日本の春巻きより細めで皮がパリパリ、チリスイートソースを付けていただきます。

中の具はシンプルですがサクサクしていてチリスイートソースとの相性抜群!とても美味でした~。

フライドオレオも食べましたよ~!

Cyber-zilla Booster Clubで2個600円でした。定番の激甘でしたが甘さに慣れたのか、ほどよく感じておかわりがほしくなりました~。笑

で、右が本日のメインディッシュ!

Yokota Coaches Association(The) のステーキ・セットです。なんとステーキ500gとHwaiian Roll(チップス菓子)とミネラルウォーター500mlのセットで

2000円です。やす~い!

雨が強かったので格納庫15で雨宿りをしながら実食タイムにしました。おー、ステーキはいわゆる赤身肉でキッチンバサミがほしいほど肉質は固めでしたが、これぞアメリカン・ステーキ!肉の旨みが口中に広がりとても美味でした。さすがに500gは多すぎて娘とシェアしてちょうどよい量でした。

さて、雨も強くなってきたので航空自衛隊宇宙作戦群ブースで記念写真を撮って友好際の観覧は終了です。午後からは国立極地研究所の北極・南極科学館へ向かいます。目的はズバリ火星隕石の見学です。

北極・南極科学館は牛浜駅から5つめの立川駅で降車して、立川バスに乗って立川学術プラザで降りるとすぐ目の前です。科学館の入り口前では巨大な黒雲母片麻岩がお出迎えをしていました。

入り口の床には(入館料は無料です!)南極・北極の解説入り巨大地図があるのですがこれが素晴らしくて、この

解説を見ているだけで1時間は楽しめます~。

(←個人の感想です)(^^ゞ

南極の氷に触れる体験コーナーもあります。解説は分かりやすい図入りでとても工夫されています。

で、こちらが見たかった「月隕石・火星隕石」展示コーナーです。

左が月の石で、白い斜長石が入っている典型的な月高地の岩石ですね。そして右がジャジャ~ン、南極で発見された火星隕石です。おー、しかもこの固体はあの「Yamato 000593」です!これはすごい!

φ(.. ) 説明しよう!「Yamato 000593」は2000年11月29日にやまと山脈氷原で発見された火星隕石である。極地研究所で保存している隕石は17400個もあるが火星隕石はわずかに15個。火星由来というだけでも珍しいがこの「Yamato 000593」は地球上で見つかる3種類の火星由来隕石(Shergottote,Nakhlite,Chassignite)の中でもとくに珍しい「ナクライト(Nakhlite)」である。発見時は世界で4つ目!

φ(.. ) 説明しよう!「Yamato 000593」は2000年11月29日にやまと山脈氷原で発見された火星隕石である。極地研究所で保存している隕石は17400個もあるが火星隕石はわずかに15個。火星由来というだけでも珍しいがこの「Yamato 000593」は地球上で見つかる3種類の火星由来隕石(Shergottote,Nakhlite,Chassignite)の中でもとくに珍しい「ナクライト(Nakhlite)」である。発見時は世界で4つ目!

「ナクライト(Nakhlite)」は13億年前にタルシス山・エリシウム山・大シルチスにあるいずれかの火山の玄武岩質マグマから形成された火成岩と考えられている。この「Yamato 000593」は約1100万年前に隕石の衝突で火星の表面から宇宙に放出され、約5万年前に南極大陸に落下したことが分かっている。発見時の大きさはラグビーボール大(29cm×22cm×17.5cm.13kg)で地球上で発見された火星隕石としては2番目に大きい。その現物が大阪・関西万博の日本館で展示されている。

「ナクライト(Nakhlite)」は13億年前にタルシス山・エリシウム山・大シルチスにあるいずれかの火山の玄武岩質マグマから形成された火成岩と考えられている。この「Yamato 000593」は約1100万年前に隕石の衝突で火星の表面から宇宙に放出され、約5万年前に南極大陸に落下したことが分かっている。発見時の大きさはラグビーボール大(29cm×22cm×17.5cm.13kg)で地球上で発見された火星隕石としては2番目に大きい。その現物が大阪・関西万博の日本館で展示されている。

いや~、スゴイですね~。発見時に風化で割れた部分から光沢のある緑がかった鉱物が見えたというように「ナクライト(Nakhlite)」は緑がかったオリーブ色になっているのが特徴です。これが無料でいつでも見られるとはなんとすばらしいことでしょう!

↑ 隕石の展示はほかにもたくさんあって、巨大な隕石を思う存分なでなでしてもいいコーナーや薄片を顕微鏡で見るコーナもあって半日見学コースでは時間が足りないくらいでした~。

ほかにも南極に生息する生物の剥製や標本、南極地質の標本などもたくさんあります。圧巻は出口の近くにある直立したホッキョクグマの剥製です。立つとこんなに大きかったのですね。こわ~

さて、話を横田基地友好祭に戻します。公式発表によると今年の来場者数は2日間で11万7000人だったそうです。昨年より約19万人少ないことになりますが傘を差していたこともあってそんなに空いているようには感じませんでした~。来年は天気が良くなることを期待しましょう!

(↓横田基地公式HPより)

で、今年も花火は見られなかったので来年こそは!と宣言だけはしておきましょう。

(↓横田基地公式HPより)

〈航空祭ブログ〉

三沢基地航空祭2024 観覧記録 2024.9.24(40,000人)

三沢基地航空祭2023 観覧記録 2023.9.10(70,000人)

三沢基地航空祭2022 観覧記録 2022.9.11(35,000人←

入場制限あり)

松島基地航空祭2024 観覧記録 2024.8.25(30,640人)

松島基地航空祭2023 観覧記録 2023.8.27(40,000人)

横田基地友好祭2024 観覧記録 2024.5.18(302,000人)

横田基地友好祭2023 観覧記録 2023.5.21(193,000人)

本日、2025年6月21日に「 はてなブログ(Hatena blog)」に引越しました!

本日、2025年6月21日に「 はてなブログ(Hatena blog)」に引越しました!

引越し先→「晴れ時々スターウオッチング(Hatena blog)」

引越し先→「晴れ時々スターウオッチング(Hatena blog)」

本日、2025年6月21日に「 はてなブログ(Hatena blog)」に引越しました!

本日、2025年6月21日に「 はてなブログ(Hatena blog)」に引越しました!

引越し先→「晴れ時々スターウオッチング(Hatena blog)」

引越し先→「晴れ時々スターウオッチング(Hatena blog)」

本日、東北地方が梅雨入りしました~。*仙台管区気象台→「梅雨入りに関するお知らせ」

本日、東北地方が梅雨入りしました~。*仙台管区気象台→「梅雨入りに関するお知らせ」

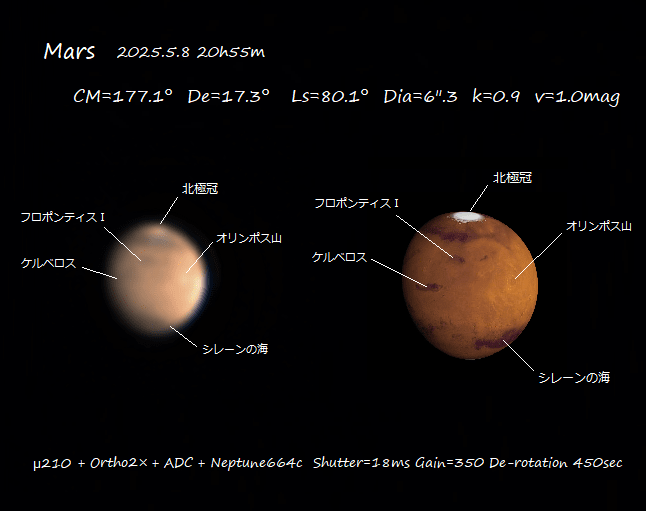

例年なら梅雨入り前の6月上旬は好天気になるのだが今年は天気が良くない。夏至を過ぎた火星の撮影にチャレンジしたいところだが撮影できたのは6月4日と6月5日の2日間だけだった。

例年なら梅雨入り前の6月上旬は好天気になるのだが今年は天気が良くない。夏至を過ぎた火星の撮影にチャレンジしたいところだが撮影できたのは6月4日と6月5日の2日間だけだった。 6月5日20時34分の火星(撮影時高度30°)

6月5日20時34分の火星(撮影時高度30°)

今年も「横田基地 日米友好祭 フレンドシップ・フェスティバル」に行ってきました~。

今年も「横田基地 日米友好祭 フレンドシップ・フェスティバル」に行ってきました~。

5月28日の日没後、視直径が5.6"まで小さくなった火星の撮影に成功した。この日の火星・太陽黄経(Ls)は89.3°で、2日後の5月30日に火星・北半球は夏至を迎える。

5月28日の日没後、視直径が5.6"まで小さくなった火星の撮影に成功した。この日の火星・太陽黄経(Ls)は89.3°で、2日後の5月30日に火星・北半球は夏至を迎える。

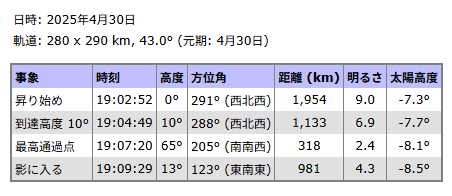

天気がよくなったので「二日月と木星の接近」の観望に出かけました~。

天気がよくなったので「二日月と木星の接近」の観望に出かけました~。

ずいぶん長いこと待たされたがやっと拡大撮影に耐えられる気流がやって来た。

ずいぶん長いこと待たされたがやっと拡大撮影に耐えられる気流がやって来た。

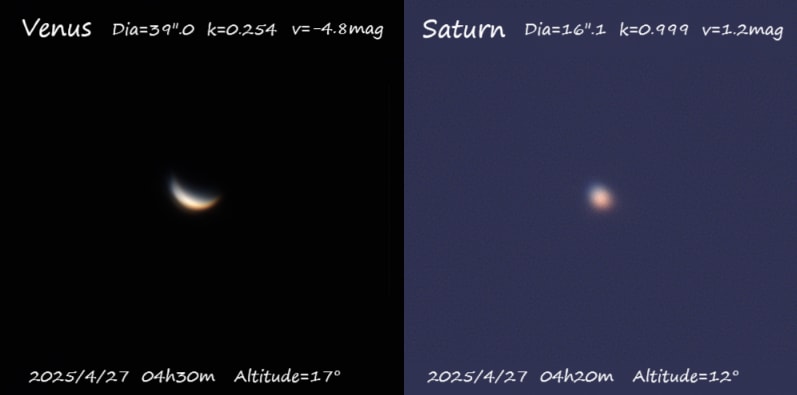

環のない土星の観測レポートです。(正しくは環の見えない土星です)(^^ゞ

環のない土星の観測レポートです。(正しくは環の見えない土星です)(^^ゞ 環のない土星(撮影時高度12°、撮影時刻04時10分)

環のない土星(撮影時高度12°、撮影時刻04時10分)

↓ 04時07分の空の様子(金星の右下にある土星は雲の中ですね)

↓ 04時07分の空の様子(金星の右下にある土星は雲の中ですね)

天気が良かったので「三日月と木星の接近」を観望することができました~。

天気が良かったので「三日月と木星の接近」を観望することができました~。

2025年土星の環の消失シーズン初観望記録です。

2025年土星の環の消失シーズン初観望記録です。

4月27日の金星と土星の比較画像

4月27日の金星と土星の比較画像