木星を撮影するために外に出たのは23時を過ぎた頃…

ほほう、空はしっとりと落ち着いています。恒星の瞬きもほぼありません。

あの宵の口の気流はなんだったの?と言いたくなるほどまったりとしています。シリウスはゆるやかに瞬いていますがオリオン座の1等星に瞬きは見られません。この時期としてはかなりの好気流です。

で、こちらは23時27分から23時49分まで撮影した21枚をDe-rotationした木星です。

2024/11/25 23h38m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50) Shutter=20.49ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×21image 〈photo〉

2024/11/25 23h38m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50) Shutter=20.49ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×21image 〈photo〉

木星のすぐそばにある衛星はエウロパです。実はその右側にカリストがあるのでそこまで画角を広げて撮影したのですが、AS!3でスタックするとデフォルトでは木星が中心に来るようにスタックされるのでカリストは見切れてしまいます。

そこで今回はAS!3にあるオフセット機能を使ってスタックしてみました。オフセット機能はとても簡単です。右側のFrame Viewに見えている木星を「Shiftキー」を押しながらドラッグするだけです。

木星を左方向にドラッグしてスタックの中心をずらしてからスタックするとカリストが入ってきます。何度か試しスタックをしてみて、今回はOffset -235でちょうど良いアングルになりました。

木星と衛星エウロパ・カリスト

2024/11/25 23h49m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50)Shutter=23.08ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% of 2570frames〈photo〉

2024/11/25 23h49m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50)Shutter=23.08ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% of 2570frames〈photo〉

木星の自転と衛星エウロパ・衛星カリストの公転

2024/11/25 23h27m-23h49m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50) Shutter=23.08ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25%×21image〈gif〉

2024/11/25 23h27m-23h49m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50) Shutter=23.08ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25%×21image〈gif〉

↑ 21枚の画像を繋いでGIFアニメも作ってみました。わずか20分間の動きですがGIFアニメにするとカリストが木星の向こう側にあることがよく分かります。カリストの模様がしっかり写っていますね。

さて、ここで木星撮影は一時小休止として望遠鏡を火星に向けました。この時間の火星はまだ高度が40°ほどで撮影するには低高度ですが大シルチスが正面に来ているので12ショットほど撮影して、木星へと望遠鏡を戻しました。

火星を撮影している間に大赤斑が正面にやって来てました。さすが惑星の王様!大迫力です。

2024/11/25 24h56m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50) Shutter=17.16ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×10image〈photo〉

2024/11/25 24h56m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA=4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=11850mm (F/50) Shutter=17.16ms Gain=350 (72%) Duration=60s Autostakkert3 25% De-rotation 60s×10image〈photo〉

撮影時の木星高度は72°で、明るさは-2.8等… まさに夜半の明星です。最大光度の金星では影ができると言われていますが、木星でも影ができるのでは…と思わせる明るさです。

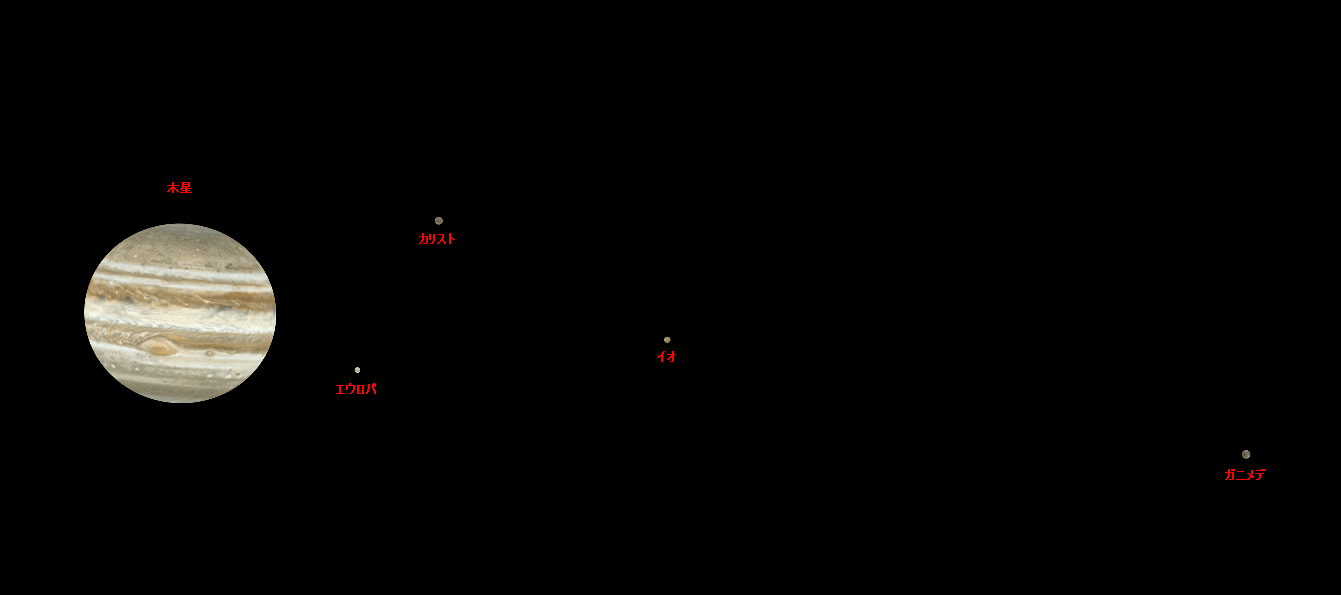

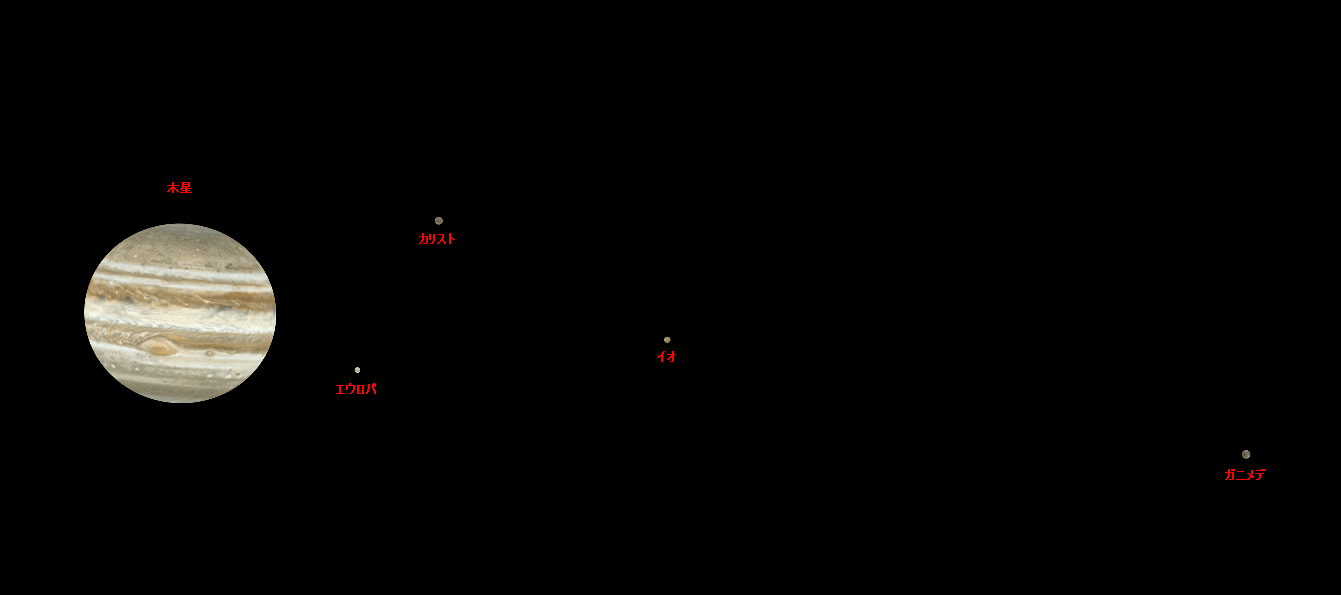

さて、先ほどの撮影でカリストの模様が写ったのでほかのガリレオ衛星も撮影してみました。この時間のガリレオ衛星の位置をWinJUPOSで再現するとこんな感じでした。

で、こちらが個々に撮影したガリレオ衛星を並べて比較したものです。

ガニメデは離れていたのでこちらの単独1枚で…

どの衛星も表面の模様までは判別できませんでしたが円盤像に写すことはできました。前出の画像でカリストの模様が抽出できたのはDe-rotationnで21枚をコンポジットしたからだと思われます。(上記画像はいずれも1枚画像)

夏場の好気流で撮影して複数枚をコンポジットすればガリレオ衛星の模様の抽出は十分可能だと思われるので機会をみてチャレンジしてみることにしましょう。

さて、ここで木星の撮影は終了です。火星が南中する時刻は03時過ぎなのでまだ時間があります。そこで、望遠鏡を天王星に向けてみました。

顕微鏡対物レンズで天王星を撮影するのは、これまた初の試みですが、はたして撮影は成功するのでしょうか? この続きは次回のブログで~

遅ればせながらの木星画像処理パート2です。(^^ゞ

遅ればせながらの木星画像処理パート2です。(^^ゞ

2月2日の木星データ(光度 -2.5等、視直径 43.1"、撮影時高度43°)

2月2日の木星データ(光度 -2.5等、視直径 43.1"、撮影時高度43°)

22時51分の木星(撮影時高度41°)

22時51分の木星(撮影時高度41°)

エウロパとイオ

エウロパとイオ