金星内合の観望及び撮影準備は薄明が始まる05時20分から始まった。

目的は望遠鏡のアライメントである。本日の天気は時折青空も見えるが北西の季節風が雲を運んできて小雨が降る予報になっている。となると望遠鏡に防雨シートを被せて晴れた瞬間に金星を自動導入して撮影するのが一番確実な方法となる。その準備のためのアライメント調整である。

アライメントはアークトゥルスとベガのツーアライメントで完了させて試しにアークトゥルスと火星に望遠鏡を向けてみた。特に大きな誤差はなかったので火星追尾のままシートを被せて準備完了である。

昨日は山の端に沈む金星を撮影したが、本日から金星は明けの明星として東の空にやってくる。日の出時刻の金星高度は2.5°だが気象条件によっては見えないこともない。

…ということで06時30分過ぎに明けの明星を探しに出かけたが、透明度が悪く金星を見つけることはできなかった。そもそもカメラを向けているところが正しい金星の方向であるかよく分からなかった。

さて、家に戻ってあらためてSCW予報を見ると、本日の天気はどちらかと言うと午前中の方が晴天域が広がる予報である。しかし、スマホの雨雲アラームが知らせるとおりに小雨が降ってきて望遠鏡のシートを外すことはなかなかできなかった。

チャンスは09時前にやってきた。雲量が2~3になり青空が広がった。シートを外して火星追尾している状態から金星導入をスタートさせる。望遠鏡の動きが完全に止まったのを確認しておそるおそるファインダーを覗く。幸い太陽光は差し込んでいなかった。ファインダーの中の青空をよく見ると…

ありました~! 細い細い内合の金星です。25mmアイピースで覗くと、キラキラ輝きながら揺れ動く細い金星がはっきりクッキリ見えました。今回の内合は離角が5°もあるので究極の細さではないが、それでも弧は半円を超えているように見えました。

さて、ずっと観望をしていたいところですが天気が不安定なので早速撮影です。始めはカラーで撮影ですが本日はADCを入れて大気分散を一応キャンセルさせています。30秒露出を30%スタックさせてレジスタックスで処理した画像が下記の写真です。

Venus Diameter=62.77" Magnitude=-4.04

2022/1/9 08h54m15s µ210 ADC UV/IRcut FocalLength=2200mm

ZWO ASI290MC Duration=30s Shutter=0.744ms Gain=185 (30%)

実際の金星はもっと細いのですがどーも見た感じには処理できませんでした。

2022/1/9 09h00m39s µ210 ADC UV/IRcut FocalLength=2200mm

ZWO ASI290MC Duration=30s Shutter=0.694ms Gain=189 (31%)

今回の金星内合の正確な時間は国立天文台Webページによると09時48分のようです。

…なのでこちらは内合47分前の金星となります。

2022/1/9 09h01m19s µ210 ADC UV/IRcut FocalLength=2200mm

ZWO ASI290MC Duration=30s Shutter=0.694ms Gain=189 (31%)

ここからIR Pass Filter を装着した174MMにチェンジしましたが、雲がやってきて2動画を撮影したところで一時中断となり…その後天気が回復しなかったので撮影は終了となりました。

2022/1/9 09h12m19s µ210 IR Pass Filter(685nm)FocalLength=2200mm

ZWO ASI174MM Duration=30s Shutter=1.000ms Gain=191 (47%)

予定ではPowermate2×を装着して拡大撮影をするはずでしたが、それはできなかったのでちょっと心残りですが、このような天気の中で内合を望遠鏡で観望できたのですからそれだけで文句なしの100点満点ですね。

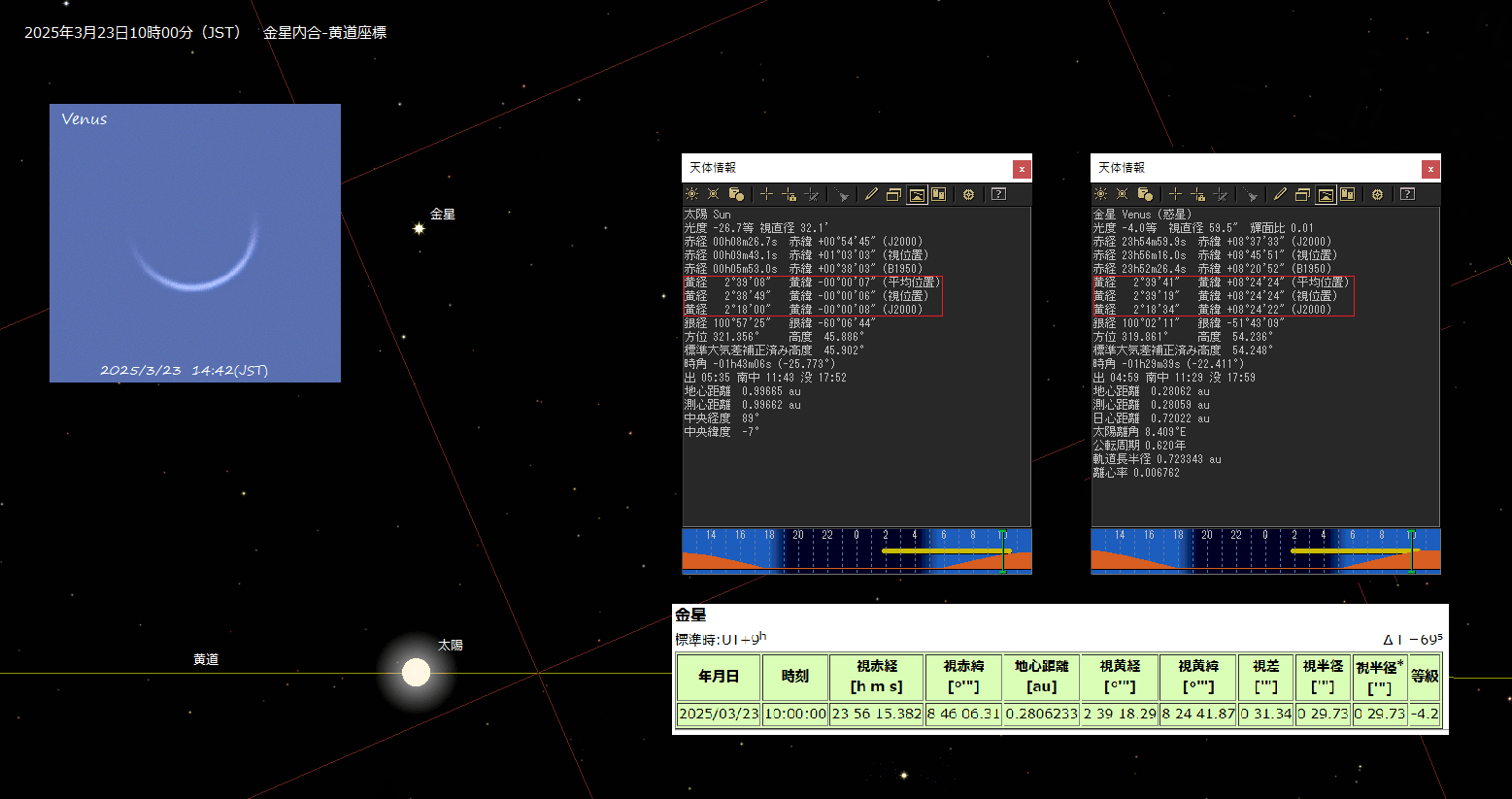

3月23日は黄経座標の金星内合だけど春霞でムリだよね~と思って撮影する予定はまったくなかったのですが、おとといとは真逆の透明度の良い空だったので観望と撮影にチャレンジしてみました。

3月23日は黄経座標の金星内合だけど春霞でムリだよね~と思って撮影する予定はまったくなかったのですが、おとといとは真逆の透明度の良い空だったので観望と撮影にチャレンジしてみました。