10月28日18時10分過ぎに通過したX-37Bの観望記録で~す。

10月28日18時10分過ぎに通過したX-37Bの観望記録で~す。

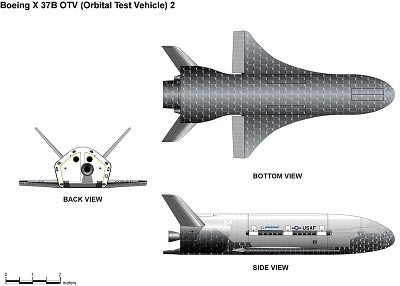

現在地球周回軌道上で運用中のX-37Bはミッションとしては通算6回目(OTV-6)2号機としては3回目の飛行である。OTV-6は2020年5月17日にケープカナベラルからリフトオフしたものだが現在もミッションを継続中でX-37Bとしての宇宙滞在記録を更新中である。(設計上の滞在期間は270日だがOTV-6は900日を超えている。わぉ!)

さて、X-37Bの拡大撮影はこれまでに何回かチャレンジしているが全長が8.92m、翼幅が4.55mの大きさなのでこちらがイメージしたようにはなかなか写らない。予報では明るいときの光度が0等級ほどだが最近は予報を下回ることが多く眼視ですら見えないことがほとんどだ。

これまでD300mm(合成焦点距離3000mm)にASI174MMやASI290MCを装着して撮影を試みていたが、今回はこれまで試していない組合せ、D300mm(f1500mm)+ASI290MMでテスト撮影を行う。

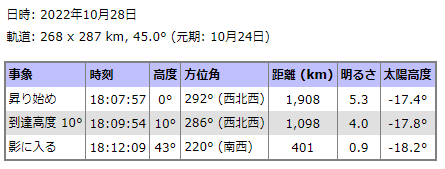

今回の通過は高度43°で地球の影に入るイベントだが…

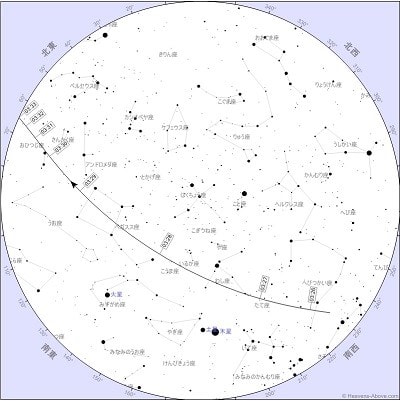

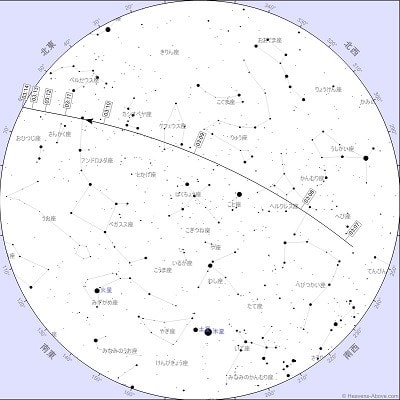

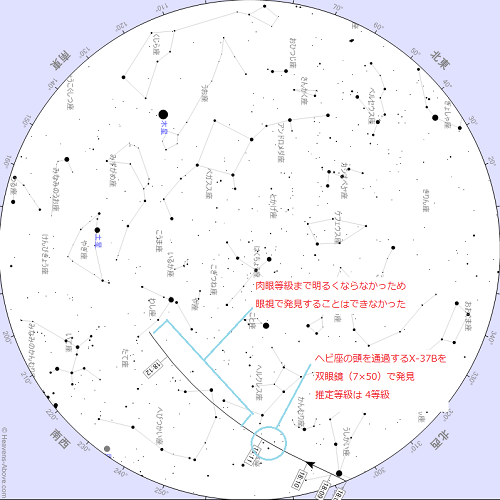

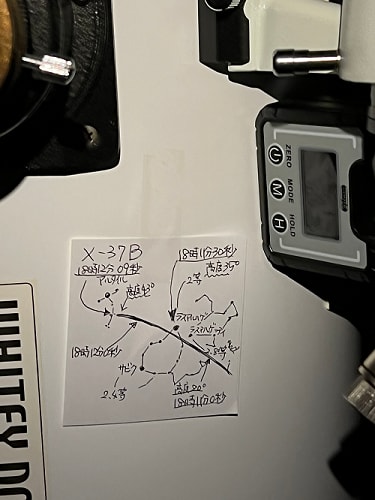

最近は眼視で発見できず撮影まで至らなかったことが続いていたので、へび座の頭部をターゲットポイントとして双眼鏡で通過を待った。18時11分0秒、予報どおりにへびの頭を通過する移動光点を発見! X-37Bだ!

明るさはへびの頭の星とほぼ同じで約4等級…このあと0.9等級まで明るくなるので惑星カメラをONにして通過コースを眼視で凝視!来るぞ、来るぞ…… あれ!? 待てど暮らせど移動光点は見えません…

うわ~、デジャブです。イヤホンから聞こえる時報が「もう通過時間は過ぎてますよ」という心の声を含んだ音声で時刻を告げてます。まただ…

X-37Bを眼視で発見するためのメモ書き…

予報ではアルタイルとほぼ同じ明るさに増光してから地球の影に入るはずだったのですが…全く見えませんでした。う~む、またしても逃げられた。X-37Bの捕獲は難易度MAXです。OTV-6は宇宙滞在900日を超えているのでそろそろ帰還すると思われますが、次回のチャンスを待つことにしましょう。

↓過去ブログ

X-37B 撮影記録 2022年1月28日

NEW

NEWX-37B 観望記録 2021年11月13日

X-37B 撮影記録 2021年10月4日

X-37B 撮影記録 2021年8月1日

X-37B 観望記録 2021年6月25日

X-37B 観望記録 2021年5月14日

X-37B 観望記録 2020年12月9日

X-37B (OTV-6) 2020年5月29日&5月31日

X-37B (OTV-5) 2019年9月15日

X-37B (OTV-2) 2011年11月3日

X-37B (OTV-1) 2010年5月30日

The military space shuttle X-37B 2010年5月27日

">

">

毎日天気が不安定で拡大撮影ができない日が続いています。

毎日天気が不安定で拡大撮影ができない日が続いています。