ISS拡大撮影(カラー編)3rdトライアルの記録です。

ISS拡大撮影(カラー編)3rdトライアルの記録です。

今回はPowermate2×を外して焦点距離1500mm(F5)でのテスト撮影です。

その目的は下記のとおり…

①ASI290MCの写野角を広くしてISSの捕獲率を高める。

②Powermate2×の有無による拡大率の比較

③シーイング対策としての効果の検証。

…で、テストは10月24日のPassで行いました~。

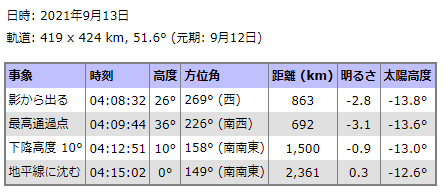

イベントデータ

〈結果と考察〉

①「写野角を広くしたASI290MCによるISSの追尾について」

①「写野角を広くしたASI290MCによるISSの追尾について」今回の写野角はPowerrmate2×を付けた時と比べて面積比で4倍もあるので当然ではあるが

捕獲率は高く、全体の8割はキャプチャーすることができた。

2021年10月24日04時46分のISS

②「Powermate2×の有無による拡大率の比較について」

②「Powermate2×の有無による拡大率の比較について」下記写真は比較するためにSER Player をスクショして合成したものだがその差は一目瞭然で焦点距離の長いほうが圧倒的に解像度が高い。正直なところこれほど大きさに違いが出るとは予想していなかった。これを見る限りPowermate2×を外してf1500mmで撮影する必要性はどこにもないように感じる。

③「シーイング対策としての効果について」

③「シーイング対策としての効果について」結論から言うとこちらも予想ほどの効果はなかった。撮影日のシーイングは5段階スケールのⅡとIIIの中間で10月にしては悪くない気流だったが、動画を見て分かるようにISSはかなり揺れており焦点距離を短くしたことによるブレの軽減は見受けられなかった。

シーイング・スケール(5段階)

V 動きのない完璧な回折パターン

IV 回折リングを横切る光のうねりが見られる

III 中央ディスク変形、回折リングが一部壊れている

Ⅱ 中央円盤の重大な渦流. 回折リングが欠落又は部分的に欠落している

Ⅰ 回折パターンがみじんも見られない沸騰しているような星像

④〈露出について〉

④〈露出について〉今回はShutter速度を0.783ms、Gainは210 (35%)で撮影したが太陽電池パドル以外はすべて露出オーバーだった。ISSの光度にもよるがGainは150~170程度まで下げても問題ないと思われる。直前に明るい恒星を導入して恒星像が肥大しないように露出を調整するのは一つの目安になる。

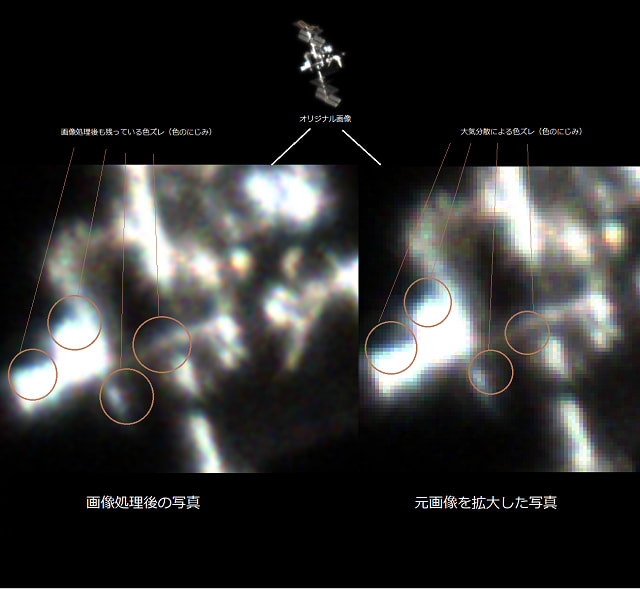

⑤「大気分散キャンセルについて」

⑤「大気分散キャンセルについて」焦点距離1500mmにADCを装着すると合焦しなかったため今回はADCを外して撮影した。

⑥「動画から切り出した静止画像」

⑥「動画から切り出した静止画像」↓ file.No4441 2021.10.24 04h45m28s

現在のISSの様子

↓ file.No4884 2021.10.24 04h45m29s

↓ file.No6297 2021.10.24 04h46m05s

↓ file.No6832 2021.10.24 04h46m18s

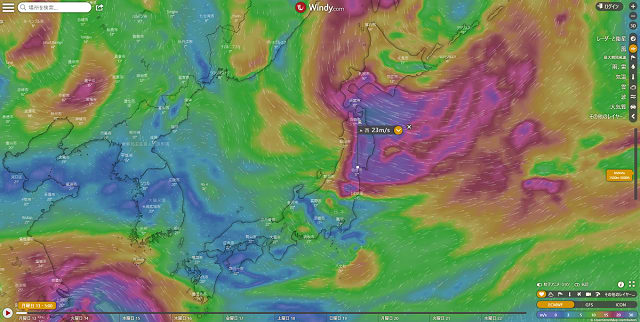

〈参考気象資料〉

過去ブログ(カラー編)↓

過去ブログ(カラー編)↓ISS拡大撮影(カラー編)その2 2021.9.14

ISS拡大撮影(カラー編)その1 2021.9.11

過去ブログ(モノクロ編)↓

過去ブログ(モノクロ編)↓ISS画像 ステレオグラム(立体写真)2021.6.17

ISS画像 コンポジット(ステライメージ編)2021.6.10

ISS画像 コンポジット(AS!3でスタック編)2021.6.10

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その8 2021.6.2

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その7 2021.5.30

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その6 2021.5.15

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その5 2021.5.14

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その4 2021.4.7

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その32021.4.5

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その2 2021.2.19~2021.3.12

ISS拡大撮影(惑星カメラ編)その1 2020.10.5

過去ブログ(Nauka編)↓

過去ブログ(Nauka編)↓ISS拡大撮影(8/26)2021.8.27

ISS拡大撮影(8/1)2021.8.2

ISS多目的実験モジュール「ナウカ(NAUKA)」2021.7.10

「本日、ISS超拡大眼視ミッションを再開した!」

「本日、ISS超拡大眼視ミッションを再開した!」 「おー 博士、久しぶりですね! え!? このイベント続いていたんですか?」

「おー 博士、久しぶりですね! え!? このイベント続いていたんですか?」 (おっ、急にマウントを取りに来たぞ、ここは話題を戻さねば…)

(おっ、急にマウントを取りに来たぞ、ここは話題を戻さねば…)