え!?もう立冬過ぎてたの?と思わず口にするほど今年は晩秋らしくない天気が続いていましたが、気付くと2023年もあと40日余り…そろそろ来年の天文現象が気になる時期となりました~。

…ということで今年もやります!年末恒例の「来年見たい天体現象」シリーズ始まりで~す。今年の第1弾は、新月の翌日に見える究極的に細いお月様「来年見える細~い月(月齢1)」です。

2023年は天気に恵まれなかったので月齢1.0は撮影できませんでしたがこれまで未撮影だった月齢1.2の撮影に成功したので、月齢0.9から月齢1.3までの細月アーカイブがコンプリートとなりました~。

〈新月の翌日に見えた細月アーカイブ〉

新月から21時間17分後の月(月齢0.9)撮影時高度 3.1°(日没14分後)日没時月高度9.2°

2010年4月15日 18時46分 f100mm F6.0 D50 ISO800 1/4(トリミング)

新月から25時間14分後の月(月齢1.0)撮影時高度 3.0°(日没40分後)日没時月高度9.4°

2016年12月30日 17時06分 SE200N 直焦点 D90 ISO400 1/13

新月から25時間29分後の月(月齢1.0)撮影時高度 2.6°(日没32分後)日没時月高度7.6°

2022年8月28日 18時46分 D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f550mm ISO1250 F9 1/40sec

新月から27時間12分後の月(月齢1.1)撮影時高度 3.0°(日没35分後)日没時月高度10.2°

2022年4月2日 18時36分 D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO1250 F8 1/10sec

新月から29時間53分後の月(月齢1.2)撮影時高度 7.0°(日没26分後)日没時月高度11.6°←

NEW

2023年6月19日 19時30分 D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f600mm ISO400 F7.1 1/10sec

新月から31時間13分後の月(月齢1.3)撮影時高度 9.5°(日没21分後)日没時月高度13.5°

2009年2月26日17時48分 SE200N 直焦点 D70 ISO200 1/10

さて、画質はともかくとりあえず月齢0.9から月齢1.3までコンプリートしたので、次なる目標は月齢0.8のお月さまということになりますが、来年はそのチャンスがあるのでしょうか?(2023年は新月の翌日が月齢0.8になる日は1回もありませんでした)

では、早速2024年の「月齢1前後の超スリムなお月さまが条件よく見える日データ」を見てみましょう。来年の新月翌日の日没時刻(仙台市)・日没時月齢・日没時月高度は下記のとおりです

。

2024年新月翌日 日没時刻 日没時月齢 日没時月高度 月没時刻 輝面比

1月12日(金) 16時37分

0.8 5.122° 17時14分 0.0096 0.96%

2月11日(日) 17時10分 1.4 15.202° 18時41分 0.0290 2.9%

3月11日(月) 17時41分

1.0 12.248° 18時45分 0.0149 1.49%

4月10日(水) 18時09分 1.6 20.144° 20時05分 0.0376 3.76%

5月 9日(木) 18時36分 1.3 14.364° 20時10分 0.0214 2.14%

6月 7日(金) 18時59分

0.9 10.010° 20時07分 0.0097 0.97%

7月 7日(日) 19時04分 1.5 12.917° 20時23分 0.0231 2.31%

8月 5日(月) 18時43分

0.9 6.800° 19時24分 0.0086 0.86%

9月 4日(水) 18時03分 1.3 5.600° 18時36分 0.0152 1.52%

10月 4日(木) 17時16分 1.6 4.300° 17時44分 0.0215 2.15%

11月 2日(土) 16時37分 0.8 -2.325° 16時39分 0.0057 0.57%

12月 2日(月) 16時17分 1.0 2.022° 16時36分 0.0110 1.10%

ふ~むふむ、これを見ると2024年は月齢1.0以下の月を見るチャンスが4回(11/2,12/2は除く)もあるので挑戦のしがいのある年になりそうですね。

さて、今回のデータを見てひとつ気になることがありました。それは1/12,月齢0.8の輝面比(0.96%)より8/5,月齢0.9の輝面比(0.86%)の方が小さいという逆転現象が起きていることです。

月齢が小さい方が輝面比は小さい…とこれまでは思っていたのですが、考えて見れば月軌道は真円ではないのであり得ることですね。輝面比の小さい順に並べるとランキングは下記のようになります。

〈2024年新月の翌日に見える細い月ランキング〉

*観望不可日は除いてあります。

第1位 8月5日(月)輝面比0.86%

月齢0.96 新月22時間30分後(日没時刻)太陽離角 10°41′

第2位 1月12日(金)輝面比0.96%

月齢0.82 新月19時間40分後(日没時刻)太陽離角 11°44′

第3位 6月7日(金)輝面比0.97%

月齢0.89 新月21時間22分後(日没時刻)太陽離角 11°24′

第4位 3月11日(月)輝面比1.49%

月齢0.99 新月23時間41分後(日没時刻)太陽離角 13°06′

第5位 9月4日(水)輝面比1.52%

月齢1.30 新月31時間7分後(日没時刻)太陽離角 13°43′

細い月ランキングは分かったけど、条件的に撮影しやすいのかキビシイのか分からないと困るんだよなぁ~と思いのあなた!その悩みを解決する「撮影条件の良い順ランキング」を作りました。どうぞ参照を~

〈2024年撮影条件良い順ランキング・新月翌日編〉

月齢1.3を超える月は除いてあります。

第1位 5月9日(木)月齢1.27 輝面比2.18% 日没20分後の月高度 11°47′

第2位 3月11日(月)月齢0.99 輝面比1.49% 日没20分後の月高度 7°54′

第3位 6月7日(金)月齢0.89 輝面比0.97% 日没20分後の月高度 6°70′

第4位 8月5日(月)月齢0.96 輝面比0.86% 日没20分後の月高度 3°11′

第5位 1月12日(金)月齢0.82 輝面比0.96% 日没20分後の月高度 1°81′

第6位 9月4日(水)月齢1.30 輝面比1.52% 日没20分後の月高度 1°81′

撮影条件としては日没30分後に月高度が3°以上あればカメラは月を捉えることが(透明度が極端に悪くなければ)できるので輝面比が1%以下となる6月7日と8月5日は晴れてほしいですね。

普通に考えると6月7日は梅雨入り前、8月5日は梅雨明け後となるので可能性としては高いはずですが…はたしてどんな天気になるのか?来年は振れ幅の小さい平年的な気候になることを願いましょう。

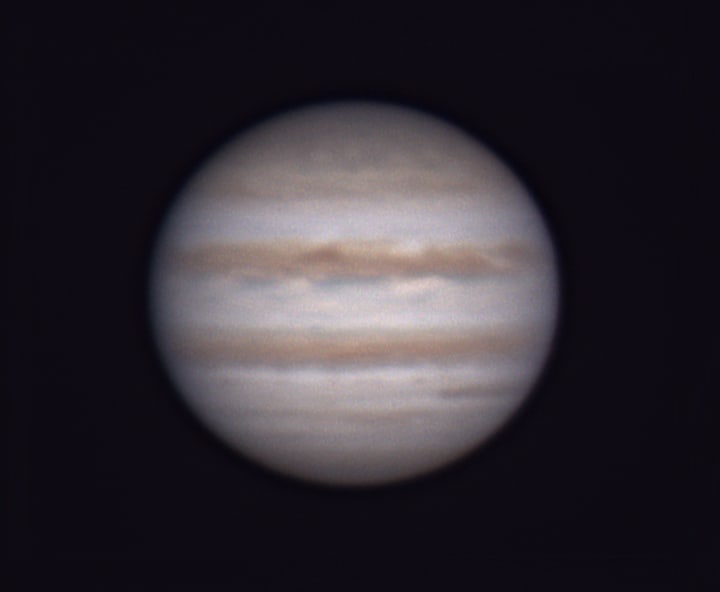

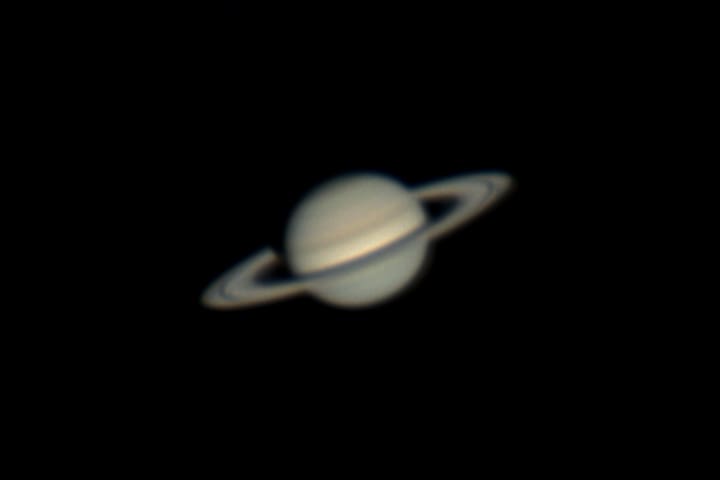

11月22日にTPL-25mmアイピースを使用した拡大撮影法で撮影した土星です。

11月22日にTPL-25mmアイピースを使用した拡大撮影法で撮影した土星です。

AS!3で 50%スタック→RegiStax6→ステライメージ8で画像処理(大気分散による色ズレあり)

AS!3で 50%スタック→RegiStax6→ステライメージ8で画像処理(大気分散による色ズレあり)

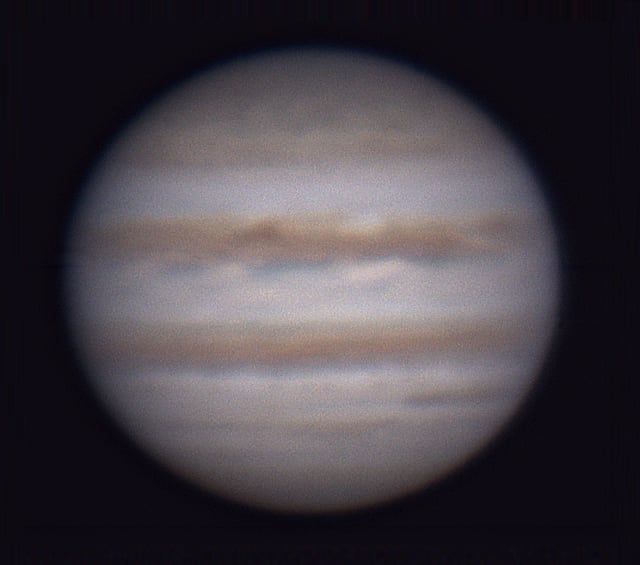

↓ ステライメージで大気分散を補正した画像(RGB3色分解→位置合わせ→再度RGB合成)

↓ ステライメージで大気分散を補正した画像(RGB3色分解→位置合わせ→再度RGB合成)

こちらはAS!3で 70%スタック→RegiStax6のみの画像(大気分散による色ズレあり)

こちらはAS!3で 70%スタック→RegiStax6のみの画像(大気分散による色ズレあり)

↓ ステライメージで大気分散を補正した画像(RGB3色分解→位置合わせ→再度RGB合成)

↓ ステライメージで大気分散を補正した画像(RGB3色分解→位置合わせ→再度RGB合成)