お天気情報では 4月26日未明が快星になる予報だったので「二十九日月と水星の接近」観望に出かけました~。

お天気情報では 4月26日未明が快星になる予報だったので「二十九日月と水星の接近」観望に出かけました~。

で、観望地に着いたのは土星出時刻の3時20分頃… はて、この時刻は金星高度が3°を超えているはずですが、どういう分けか -4.8等級の金星がまったく見えません。なぜ~?

いや、理由は分かっています。認めたくないだけです… 低層にぶ厚い雲が横たわっているのは見た瞬間に分かりました。トホホ…です。 しばらく待つと金星は雲抜けしましたが、

土星が雲を突き抜けたのは4時03分でした。雲の高度はざっと見て6°はあります。これでは水星が雲抜けをした頃はかなり空が明るくなるので水星確認はムリっぽいかも…

2025/4/26 04h03m23s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO2500 f/5.6 1/2.5sec

4時15分には市民薄明が始まるので、1.2等級の土星が見えている時間はあと十数分です。

2025/4/26 04h04m24s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f230mm ISO2500 f/5.6 1/3sec

月が雲を抜けて見えてきました。月齢27.3の二十九日月(新月2日前)です。

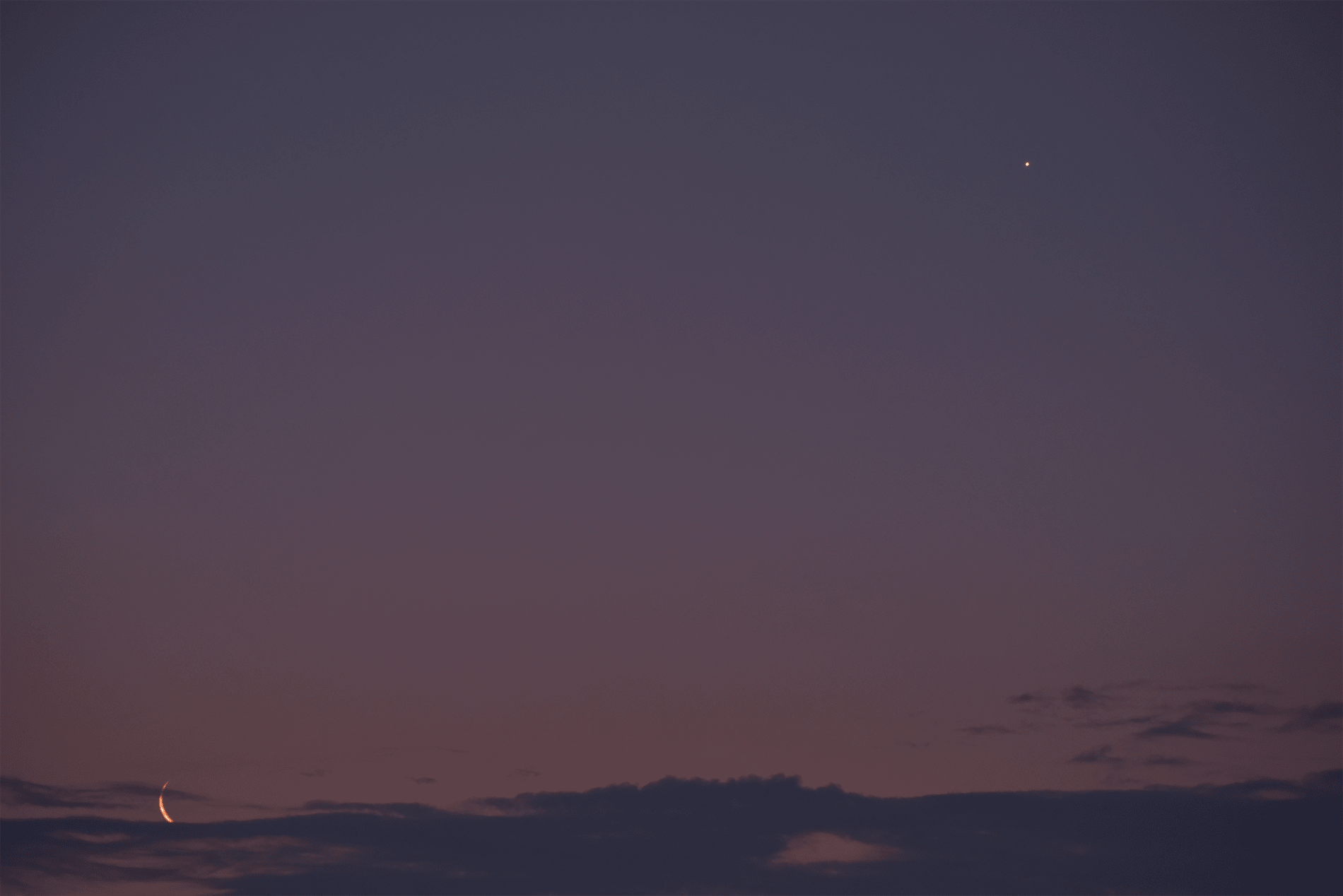

2025/4/26 04h12m49s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO2500 f/5.6 1/30sec

ここで「月齢27.3と金星・土星の競演」ゲットです!

ここで「月齢27.3と金星・土星の競演」ゲットです!

2025/4/26 04h15m45s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO2500 f/5.6 1/20sec

いやいや、今日の本命は「二十九日月と水星の接近」です。時刻は4時20分… 水星は月の下で離角は3°です。う~む、まだ雲の中ですかね~。水星が雲抜けする時間と空が明るくなってしまう時間とどちらが早いか勝負です!とりあえず撮影を続けて帰宅後にPCで確認しましょう。

2025/4/26 04h20m56s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO2500 f/5.6 1/50sec

気付けば日の出まであと15分です。見上げるとマジックアワーの空で月と金星が輝いていました。

2025/4/26 04h29m49s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO1600 f/5.6 1/100sec

で、帰宅後に確認したところかすかですが写っていました。確認できたのは4時27分47秒~4時28分27秒に撮影した4コマだけでした。この直後の画像からは雲の影響なのか確認はできませんでした。

2025/4/26 04h28m27s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f450mm ISO1600 f/6 1/125sec

水星は4月22日に西方最大離角を迎えましたが、しばらくは高度が下がらないので5月上旬までは観望好機が続きます。5月5日にマイナス等級(-0.1等)になるのでむしろ見やすいかも… 金星は明日4月27日が最大光度(-4.8等級)になるのでこちらも観望好機ですね。