3月になりました~ あと1か月で4月…そろそろ春の天体現象が気になりますね。

3月になりました~ あと1か月で4月…そろそろ春の天体現象が気になりますね。

…ということで今日のブログは「月と惑星の接近(4月~6月編)」で~す。

晴れスタがオススメする「月と惑星の接近」は4月~6月期もたくさんありますよ~!

では、さっそく始めましょう! ヒアウイゴ~

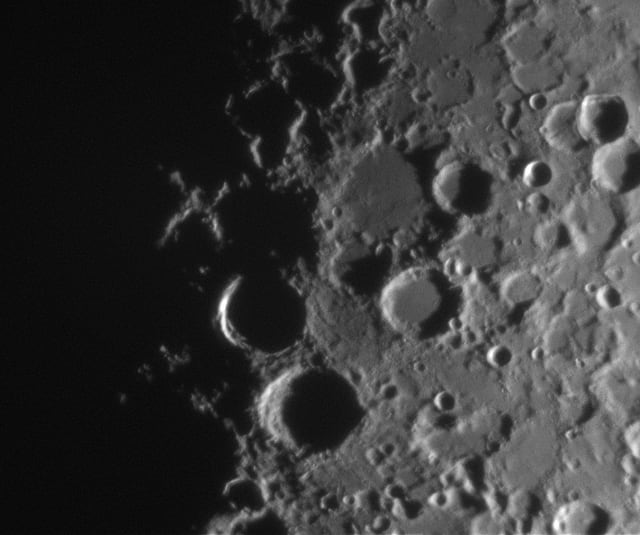

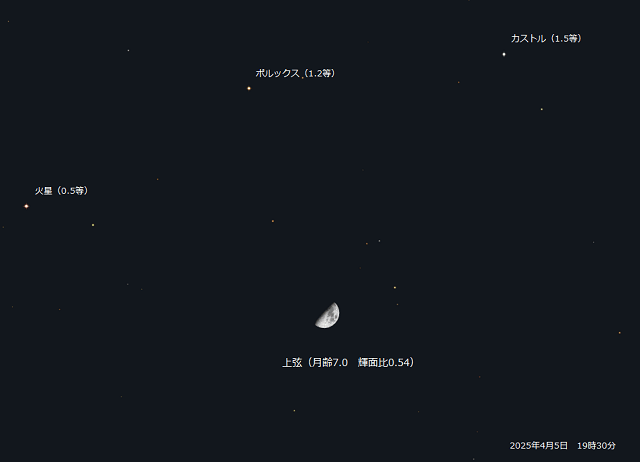

4月5日「上弦と火星、カストル、ポルックスの競演」

4月5日「上弦と火星、カストル、ポルックスの競演」

カストル・ポルックスに近づいて天空三角形を作っていた火星が2月24日に逆行を終えてふたご座から遠ざかっている。火星とポルックスとカストルがほぼ一直線に並ぶ4月5日に上弦の月が3天体に近づく。まるでカストル・ポルックスに別れを告げる火星を上弦の月が見送っているようだ。1日限りのまさに一期一会と言える上弦と火星,カストル,ポルックスの競演はぜひ見ておきたいアステリズムだ。そしてこの日は今年2回目の月面Xの日でもある。ピーク時刻は21時頃、そちらも見逃せないイベントだ。

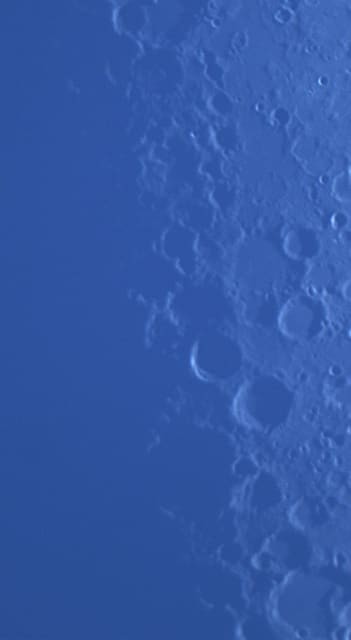

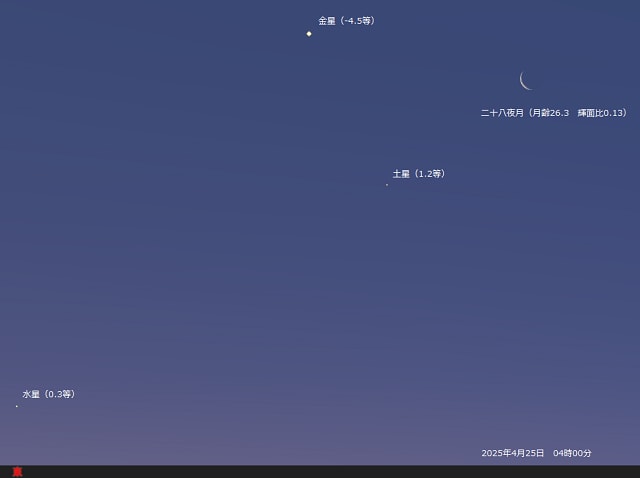

4月25日「二十八夜月と金星、土星、水星の競演」

4月25日「二十八夜月と金星、土星、水星の競演」

明け方の空で近づいている金星・土星・水星に二十八夜月が寄り添う。3/21が内合だった金星の輝面比は0.23で二十八夜月とほぼ同じ位相だ。土星は太陽光の当たっていない裏側から環を見る「環の消失期(3/25環の消失~5/7)」を迎えている。3/24に内合を迎えた水星の輝面比は0.49で下弦の月と同じ位相になっている。低高度なのでシーイングは良くないが可能なら望遠鏡でも見てみたいイベントだ。

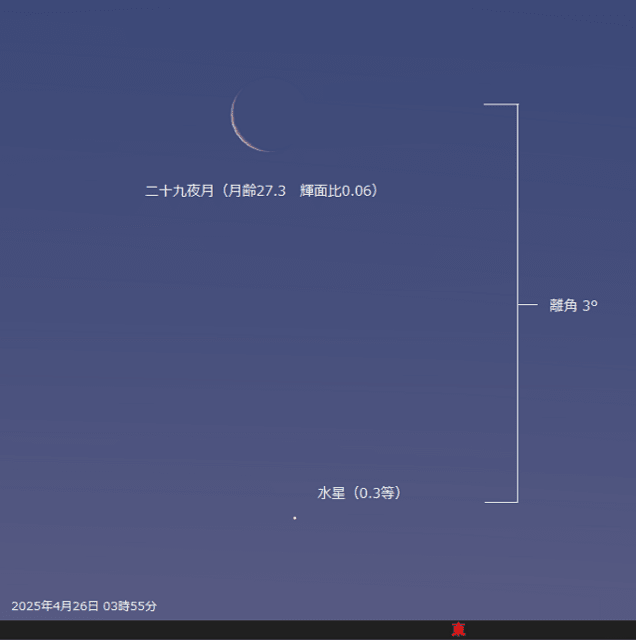

4月26日「二十九日月と水星の接近」

4月26日「二十九日月と水星の接近」

新月2日前の月が水星に接近する。この日の水星は4/22の西方最大離角から4日ほど過ぎているが光度が0.3等と暗いので眼視での観望は難しいだろう。やや明るくなった薄明の空で見る新月2日前の月は実際の輝面比よりかなり細く見える。天気しだいではあるがライトブルーのグラデーションがキレイな薄明の空で接近する二十九日月と水星はフォトジェニックな星景になるだろう。

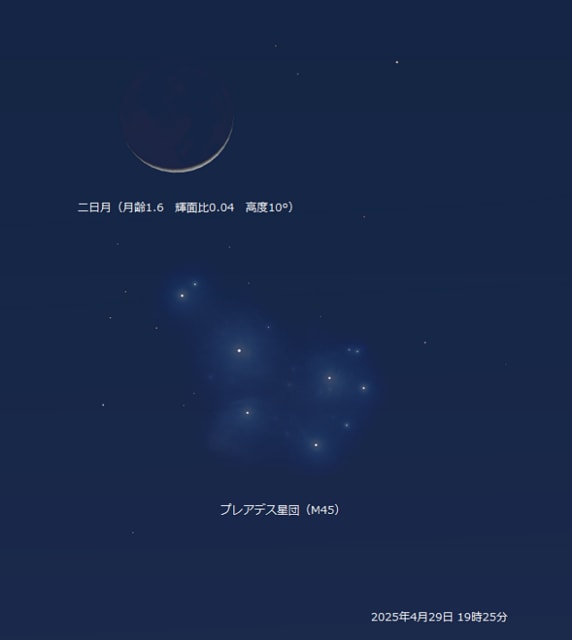

4月29日「二日月とプレアデス星団の接近」

4月29日「二日月とプレアデス星団の接近」

プレアデス星団食シーズンに入っているので月とプレアデス星団の接近はほぼ毎月(プレアデス星団食は4回-3/5,8/17,11/7,12/31)あるが、新月翌日の二日月と接近するのは4月29日だけである。しかも接近時の離角がプレアデス星団食レベルだ。それもそのはず、青空の中ではあるが16時頃に二日月がプレアデス星団の前を通過している。時間が過ぎるほど離角が大きくなるので撮影は早い時間からチャレンジしたい。双眼鏡で見る二日月とプレアデス星団の接近は息をのむほどの美しさになるだろう。

4月30日「三日月と木星の接近」

4月30日「三日月と木星の接近」

西空に低くなった木星が三日月と接近する。6/25に合を迎える木星は光度が-2.0等まで暗くなっている。視直径も33"ほどで4/27に最大光度を迎えた金星の視直径37"より小さい。これでは惑星の王者としての風格やいかにと思われるがそこは太陽系最大の惑星木星である。三日月と並ぶ木星は惑星の王者としての威厳を見せつけてくれる。金星ならぬイミテーション宵の明星として輝く木星と三日月の接近はぜひ見ておきたいイベントだ。

5月23日「二十六夜月と土星、金星の競演」

5月23日「二十六夜月と土星、金星の競演」

二十六夜月が環の消失(5/7 太陽が環を真横から照らす) を終えた土星と接近する。土星の光度は1.1等、月との離角は2°30′(満月5個分)だ。二十六夜月から15°ほど東では明けの明星が輝いている。4月25日の有明の月と金星・土星の接近は薄明中のイベントだが、5月23日は暗い時間から観望できるので空のグラデーションの変化を楽しみたい。

5月24日「二十七夜月と金星の接近」

5月24日「二十七夜月と金星の接近」

2025年の明けの明星としての金星は6月1日に西方最大離角を迎え、7月下旬から8月上旬が日の出時最大高度(31°)となる。12月までは明けの明星として東空にあるので有明の月と接近する機会は毎月あるが最も近づくのが5月24日だ。金星が地平線から昇った直後は二十七夜月の真下に金星があるので見応えのある星景となるだろう。

5月28日「二日月と木星の接近」

5月28日「二日月と木星の接近」

6月25日の合に向かって西空の高度を下げている木星が輝面比0.03の二日月と並ぶ。合の1か月前だが木星の光度は-1.9等もあるので二日月が見える前に輝き始めるだろう。二日月と木星の離角は約5°(満月10個分)だ。木星と二日月が織りなすマジックアワーショーを楽しみたい。6月8日には木星(-1.9等)と水星(-1.2等)が離角2°まで接近する。低高度(2~3°)ではあるが光度がマイナス等級なのでウオッチングしたいイベントだ。

6月1日「六日月と火星の超接近」

6月1日「六日月と火星の超接近」

西空で火星と六日月が離角20′まで近づく。薄明終了時の高度は約30°、視直径5".5まで小さくなった火星の光度はしし座のレグルスと同じ1.3等だ。月は公転運動で東へ移動しているので月と火星の位置は刻々と変わる。離角が最も小さくなるのは20時50分頃、月と火星の離角の変化も楽しみたい。6月17日には火星とレグルスが離角47′まで接近するのでそちらも注目したい。

6月23日「二十八夜月と金星プレアデス星団の競演」

6月23日「二十八夜月と金星プレアデス星団の競演」

夏至の2日後、明け方の東空でプレアデス星団と二十八夜月が近づく。離角は5~6°なので接近というほどではないがプレアデス星団が有り明けの細月と近づくのは6月だけで、7月以降はプレアデス星団の高度が高くなるので接近する月の輝面比は大きくなる。月の西側には-4.2等級の金星も輝いている。プレアデス星団と有り明けの細月と金星のコラボはぜひ見ておきたいそして写真にも残したい星景だ。

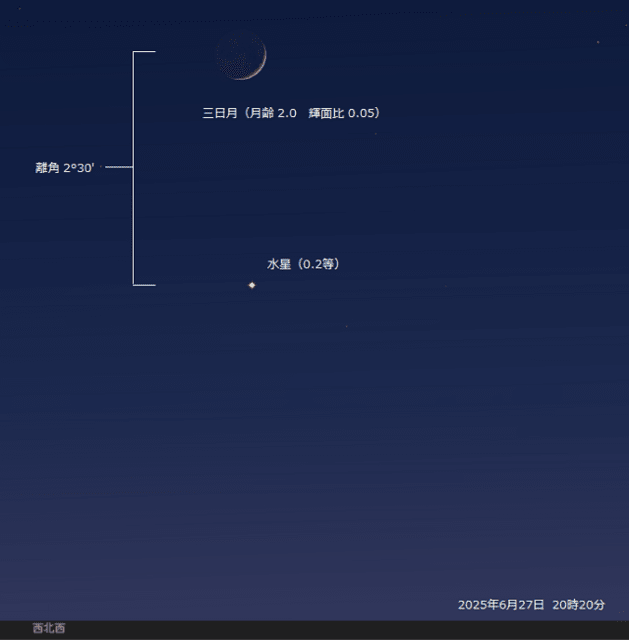

6月27日「三日月と水星の接近」

6月27日「三日月と水星の接近」

夕方見える水星としては2025年で日没時高度が最も高い6月27日に輝面比0.05の三日月と離角2°51′まで接近する。東方最大離角1週間前の水星の光度は0.2等級ほどなのでとびきり明るいわけではないが、日没30分後の高度が約10°もあるので余裕で見ることができる。梅雨真っ盛りの時期なので天気が心配だが梅雨の中休みに当たればマジックアワーの空で見る極上の接近ショーとなるだろう。

以上が「月と惑星の接近(4月~6月編)」です。今回も「月と惑星の接近(1月~3月編)」と同じように撮影できたイベントには記録画像(関連photoを含む)をアップする予定にしてますので、どうぞお楽しみに~。

〈関連ブログ〉

・2025年見たい天体現象「月と惑星の接近(1月~3月編)」←撮影記録アップ済み