顕微鏡対物レンズによる海王星撮影チャレンジ記録です。

顕微鏡対物レンズによる海王星撮影チャレンジ記録です。

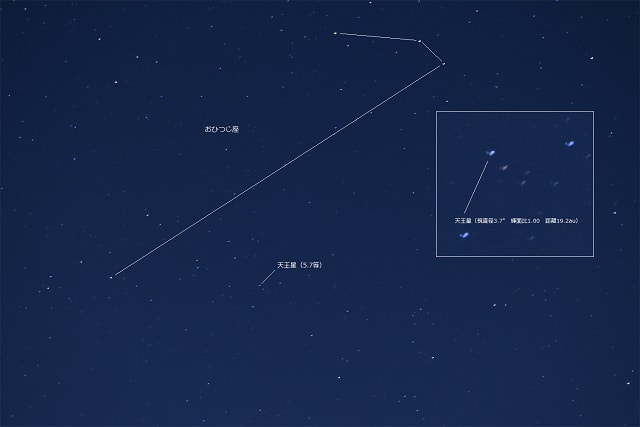

さて、望遠鏡を海王星に向ける前に基本データの確認です。

〈海王星・Neptune〉φ(.. )

・太陽系第8惑星

・光度=7.7等級(反射能:アルベド=0.65)

・視直径=2.3秒

・地球からの距離=約30au(約45億km)

ふむ、視直径2.3秒で光度7.7等ですか… 導入が難しいですね~。とりあえず土星を撮影した惑星カメラをつないだまま自動導入してみましょう。カメラ画角はかなり狭いですが運良く入るかも…です。

ウィーンと動いた望遠鏡が止まりましたが、PC画面には何も写っていません。感度を上げて確認してもお星さまはひとつも入っていません。そりゃそうですよね、考えが甘かったです…

で、望遠鏡のファインダーで確認すると、あちゃ~、月明かりで暗い星が見えません。う~む、まずは海王星探しですね。ここで惑星カメラを外してアイピースを挿入です。

3スターアライメントをとれば一発で導入できそうですが、手間がかかるので土星で1スターアライメントをとって海王星を導入します。それを2回繰り返したところで望遠鏡の視野のはじに惑星状の星が入ってきました。海王星ゲットです!

挿入しているアイピースは暗視野照明付きレチクル十字線入りアイピースです。これで海王星を中心に持ってくれば視野の狭い惑星カメラに切り替えてもPC画面に写るはずです。

そろ~りとアイピースを抜いて惑星カメラを入れると…おっと、写りました。海王星導入完了です。しか~し、ここで問題発生です。ピントの山が分かりません… ボケているのかジャスピンなのかピントリングを回しても確信がもてません。

う~む、仕方ないです。惑星を相手にバーティノフマスクをかぶせるのは反則技ですが背に腹は代えられません。感度を最大にしてピント合わせをしましょう。

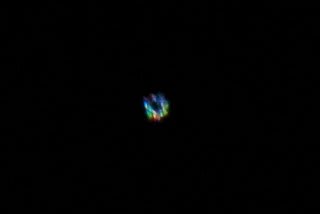

ふう、なんとか3本の光条が見えたのでピントはきっちり合わせることができました。で、こちらが 顕微鏡対物レンズで撮影した海王星のファーストショットです。

顕微鏡対物レンズで撮影した海王星

顕微鏡対物レンズで撮影した海王星

2024/11/13 18h25m μ210+WREYMER PLAN 5×+ADC+Apollo-C(UV/IRcut)

Shutter=625.9ms Gain=480 (100%) Duration=60s Autostakkert3 50% Drizzle1.5×

カメラ感度はMAX100%のゲイン480です。視直径が小さいのでスタックするときに1.5倍のドリズル処理をしています。2枚目の写真は露出時間は同じですがシャッタースピードを遅くした画像です。↓

2024/11/13 18h29m μ210+WREYMER PLAN 5×+ADC+Apollo-C(UV/IRcut)

Shutter=875.3ms Gain=480 (100%) Duration=60s Autostakkert3 50% Drizzle1.5×

↓ こちらは露出時間を3分にして撮影した画像をトリミングしたものです。

2024/11/13 18h41m μ210+WREYMER PLAN 5×+ADC+Apollo-C(UV/IRcut)

Shutter=907.8ms Gain=480 (100%) Duration=180s Autostakkert3 50% Drizzle1.5×

とりあえず撮影は成功しましたが月明かりがかなり明るかったので影響のない日を探して再度チャレンジしてみることにしましょう。

さて、この海王星ですが12月9日の17時過ぎに上弦の月が海王星を隠す「海王星食」が起きます。

月齢は8.1、暗縁潜入の明縁出現となりますが海王星の光度が7.7等なので暗縁潜入が観望のチャンスです。薄明中の現象なので観望はきびしいですが、視直径2.3秒の海王星が月縁にかかってから潜入するまで約6秒かかるそうなのでその様子は見てみたいですね。

天気の具合を見てチャンスがあるときはウオッチングしてみることにしましょう!

あ、海王星食の前日・12月8日には土星食がありますね。そちらも見逃せないですね。(^^ゞ

〈コメント返信添付写真〉

アカボシゴマダラ(中国大陸亜種)の飛翔

アカボシゴマダラ(中国大陸亜種)の飛翔

温暖化で仙台に定着したツマグロヒョウモン

温暖化で仙台に定着したツマグロヒョウモン

~今夜は晴れる予報が出ています。

~今夜は晴れる予報が出ています。 雨上がりで湿度はかなり高いようですが、

雨上がりで湿度はかなり高いようですが、

、そして夜は…

、そして夜は… です。

です。