ニュー惑星カメラ(Apollo-C)による4回目のISS拡大テスト撮影の記録です。

ニュー惑星カメラ(Apollo-C)による4回目のISS拡大テスト撮影の記録です。

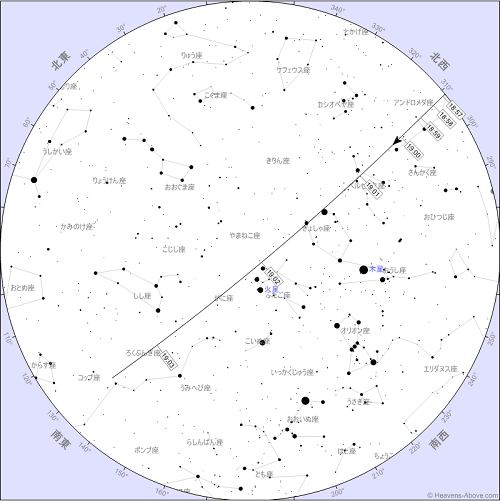

今年初となるテスト撮影を実施したのは3月30日… 日中は曇っていたのですが夕方から晴れる予報が出ていたので日没後にいそいそと準備をしてカペラでピントを合わせて準備完了です。

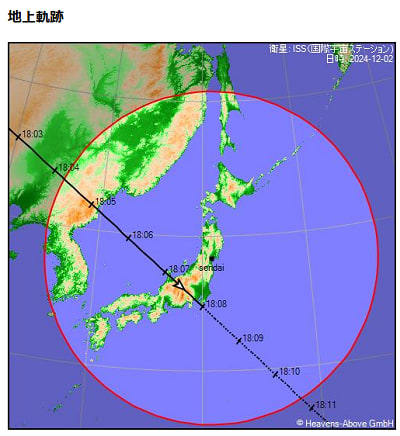

通過時刻の19時01分までは30分ほど時間があるので部屋に入ってISSのLIVE映像を見てみると…おー、現在エジプト上空を通過中です。いいですね~、ずっと見たいところですがそろそろ準備タイムです。

で、外に出て望遠鏡の蓋をはずそうとしたら白い粉のようなものが着いています… な、なぬ~、なんと雪です!小雪が舞っています!まじか~、天頂から北西方向は雲で覆われて星が見えません。

天頂から南西方向も薄雲があるようです。ま、雪は舞っている程度で1等星は見えているので撮影は続行です。今日は天頂通過の好条件パスだったのですが仕方ありません…

今日の通過は夕方の北西→天頂→南西コースなので天頂までは逆光で暗くなるパスですが北西方向に雲があるのでは前半はほぼ写らないでしょう。ゲインは260の予定でしたが265に変更です。

さて、時間です! お、さすが天頂コースです。-3.8等級のISSは薄雲越しでもハッキリ見えます。ISSが撮影開始ポイントのカペラを通過しました!撮影開始です。

う~む、最大高度84°は完全に真上です。天頂付近での追尾はかなりキツイですね~。で、なんとか追尾を続けて撮影は南西の25度付近で地球の影に入って終了です。ふう~

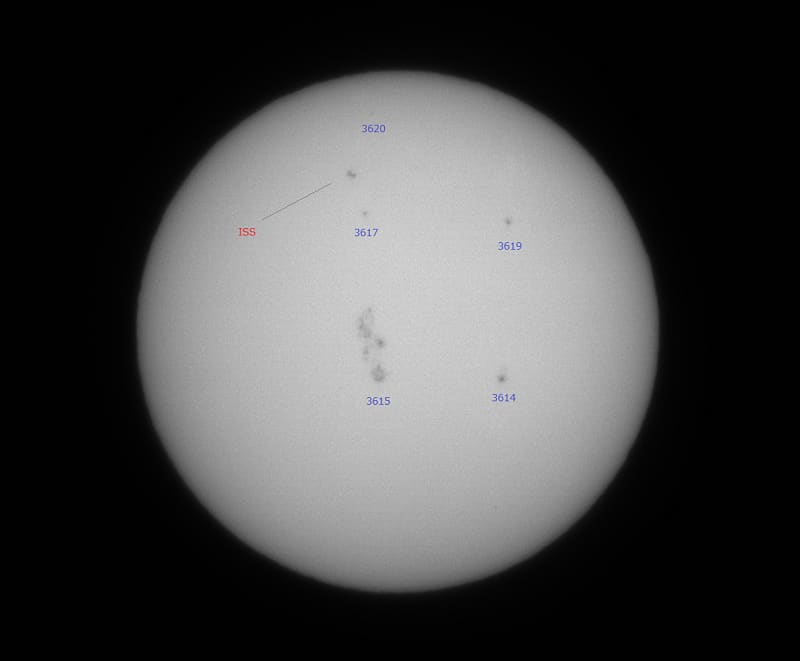

で、撮影した動画を再生したところ… なんと、天頂通過前も通過後もすべて露出アンダーです!どして… う~む、薄雲による減光は想像していたより大だったのか…?

ま、それでも画像処理をがんばって、なんとか見られるようにしました。(←えらい!頑張った!)

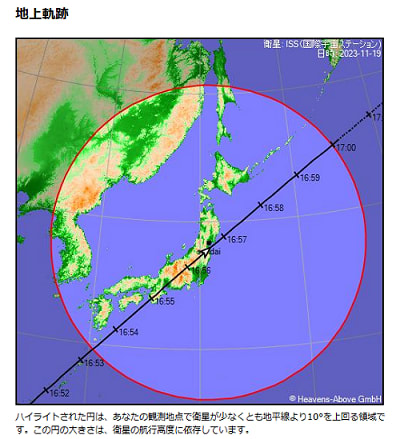

直距離418km、仰角83°のISS

直距離418km、仰角83°のISS

2025/3/30 19h01m58s DOB30 + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=8400mm (F/28)

Shutter=0.964ms Gain=265 (55%) Limit Frames 14765-14783 Autostakkert3 80% of 19images Drizzle1.5×

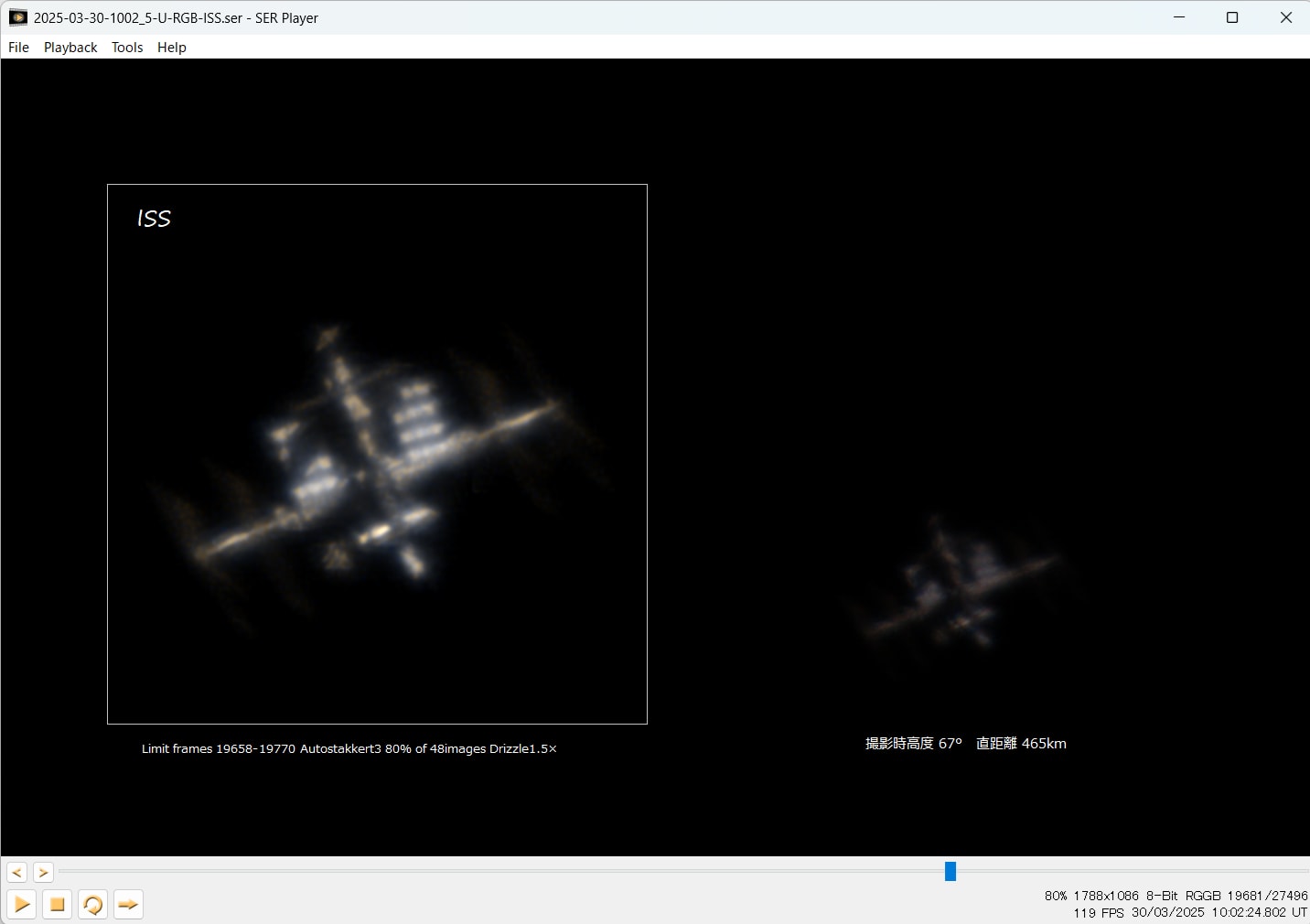

直距離465km、仰角67°のISS

直距離465km、仰角67°のISS

2025/3/30 19h02m24s DOB30 + Or18mm + 拡大撮影アダプター+ Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=8400mm (F/28)

Shutter=0.964ms Gain=265 (55%) Limit Frames 19658-19770 Autostakkert3 80% of 48images Drizzle1.5×

直前のWindy高層気流情報では仙台上空の250hPa/10km風速が竜巻級の70m/秒だったので、これがホントだったらボケボケになること必至と思ったのですが思いのほか写ってました。気流はよく分かりませんね~。

さて、現在ISSには大西宇宙飛行士が滞在中ですが、今年の7月~には油井宇宙飛行士の長期滞在が始まる予定なので大西宇宙飛行士が帰還するまでは日本人二人がISSに滞在することになります。こ~れは楽しみですね。それまでにさらにテスト撮影を重ねていくことにしましょう

φ(.. )〈ニュー惑星カメラ ISS拡大撮影 4thトライアル・メモ 〉

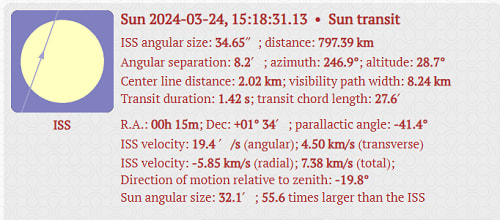

φ(.. )〈ニュー惑星カメラ ISS拡大撮影 4thトライアル・メモ 〉・撮影日時:2025年3月30日19時01分

・撮影機材:ドブ30cm+アイピース・谷オルソ18mm+拡大撮影アダプター+Apollo-C(UV/IRcut)

・合成焦点距離:f 8,400mm(F28、倍率5.6倍)

・露出:Shutter=0.964ms、Gain=265 (55%)

・イベントデータ:最大仰角84°、距離420km、光度 -3.8等

・画像処理(PIPPでセンタリング→AS!3でスタック→ステライメージで画像処理)

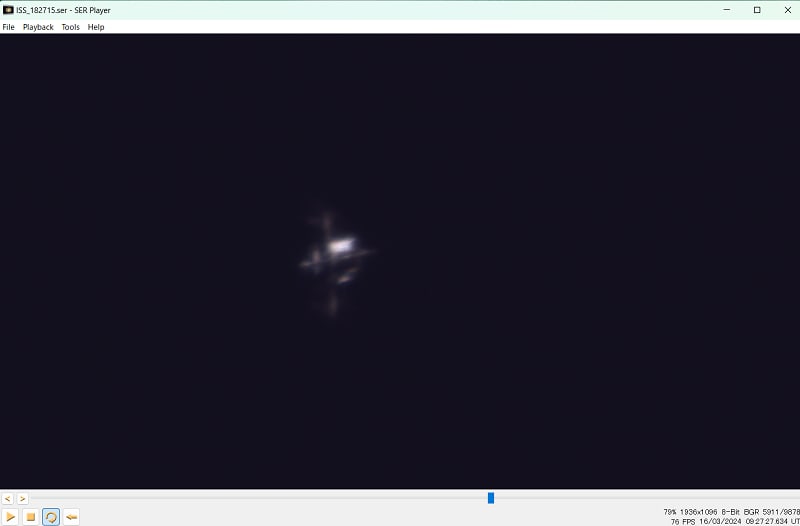

〈SERスクショと画像処理後のISS-高度83°〉

〈SERスクショと画像処理後のISS-高度83°〉

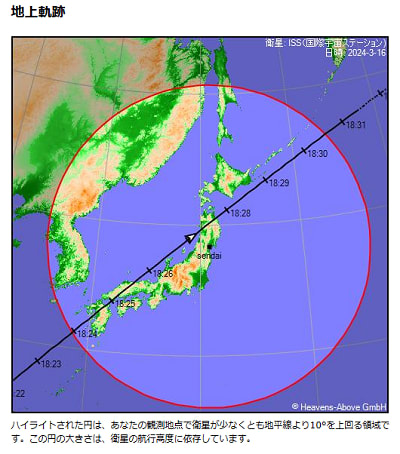

〈SERスクショと画像処理後のISS-高度67°〉

〈SERスクショと画像処理後のISS-高度67°〉

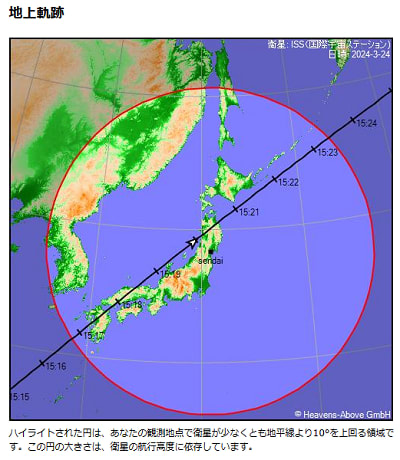

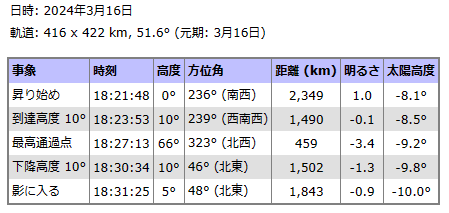

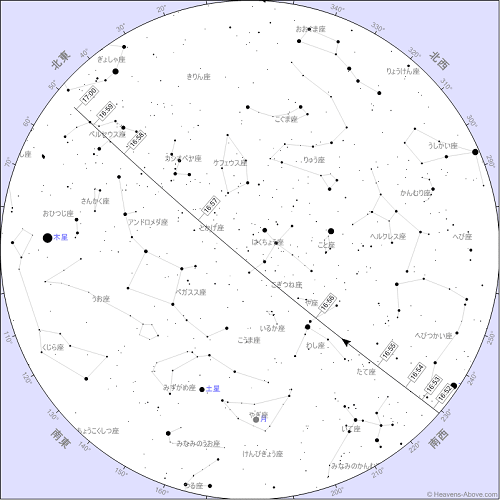

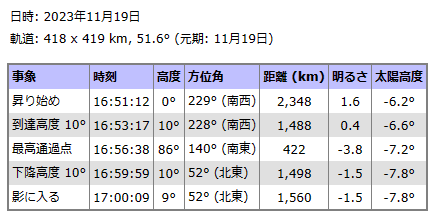

〈通過図とイベントデータ〉

〈通過図とイベントデータ〉