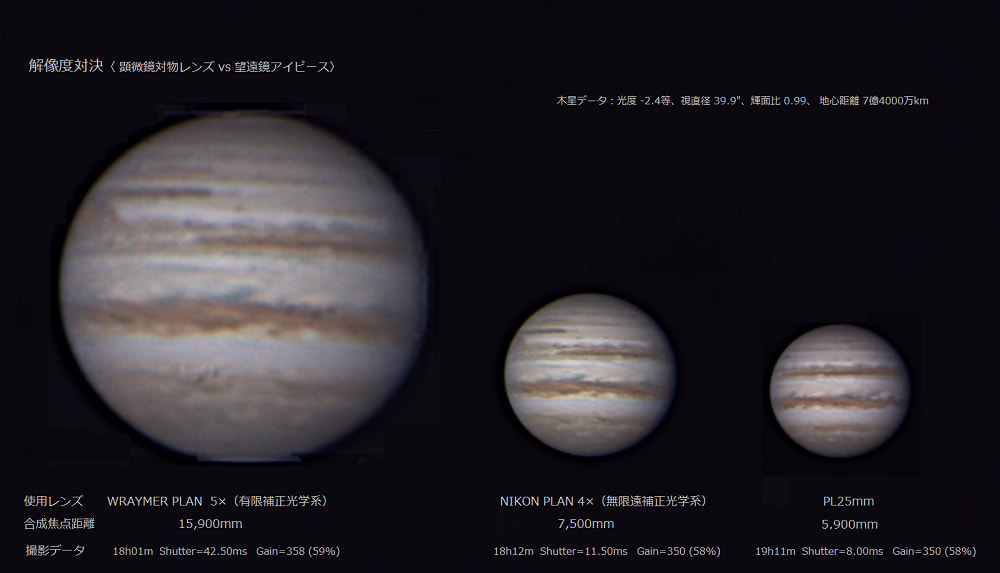

天気が良かったので顕微鏡対物レンズによる月面テスト撮影と木星解像度比較テストを2月14日の夕刻からに行いました~。

天気が良かったので顕微鏡対物レンズによる月面テスト撮影と木星解像度比較テストを2月14日の夕刻からに行いました~。

2月14日は月齢4.4の五日月です。顕微鏡対物レンズはPlan5×を使用、惑星カメラ装着時に16mmほど引き出して拡大率を約2.2倍にしてあります。

投影法による撮影は光路長で画角が変わるので、倍率2.2倍で画角がどのくらいになるのか、そもそも顕微鏡対物レンズで月面がどのように写るかを確かめるのがテスト撮影の目的です。

月面撮影後に木星のテスト撮影も控えていたので撮影は4カ所のみですがご覧ください。

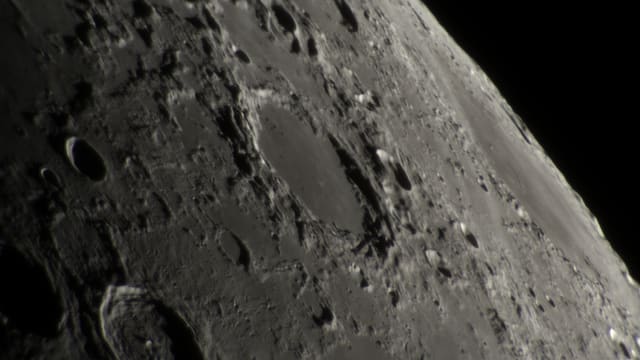

アトラスクレーター(左下) エンデュミオンクレーター(中央) フンボルト海(右)(photo)

アトラスクレーター(左下) エンデュミオンクレーター(中央) フンボルト海(右)(photo)

2024/2/14 17h46m(JST)Duration=30s Shutter=13ms Gain=300 (50%) 25% of 2307frames ap466

直径:アトラスクレーター(87km)、エンデュミオンクレーター(125km)、フンボルト海(273km)

スネリウスクレーター(左下) ペタヴィゥスクレーター(中央)ロッテスリークレーター(中央上)

スネリウスクレーター(左下) ペタヴィゥスクレーター(中央)ロッテスリークレーター(中央上)

2024/2/14 17h40m(JST)Duration=21s Shutter=21.5ms Gain=255 (42%) 25% of 1000frames ap592(photo)

直径:スネリウスクレーター(83km) ペタヴィゥスクレーター(177km) ロッテスリークレーター(57km)

ブサンゴークレーター(左下) ハゲツィウスクレーター(中央上) ビーラクレーター(右上)

ブサンゴークレーター(左下) ハゲツィウスクレーター(中央上) ビーラクレーター(右上)

2024/2/14 17h44m(JST)Duration=30s Shutter=16ms Gain=300 (50%) 25% of 1875frames ap402(photo)

直径:ブサンゴークレーター(131km) ハゲツィウスクレーター(76km) ビーラクレーター(76km)

撮影場所の大まかな位置と撮像画角(注:背景の月は月面X撮影時のもので2/14の月ではありません)photo

撮影場所の大まかな位置と撮像画角(注:背景の月は月面X撮影時のもので2/14の月ではありません)photo

↓ そしてこちらが本日のラストフォト、ヘラクレスクレーター と アトラスクレーター の夜明けです。ヘラクレスクレーターにはまだ朝日が差し込んでいませんが、アトラスクレーターには朝日が当たって底面にある複雑な細溝群がよく見えますね。

ヘラクレスクレーター(中央左) アトラスクレーター(中央右)エルステッドクレーター(右下)

ヘラクレスクレーター(中央左) アトラスクレーター(中央右)エルステッドクレーター(右下)

2024/2/14 17h48m(JST)Duration=24s Shutter=24ms Gain=300 (50%) 50% of 1000frames ap345

直径:ヘラクレスクレーター(69km) アトラスクレーター(87km) エルステッドクレーター(42km)

いや~、顕微鏡の対物レンズで月面を撮影するとはなんとも不思議な感じがしますが、思った以上に解像度が良くてビックリです。2/15以降はSLIMが着陸したSHIOLIクレータに日が当たるようになるので天気の具合を見て撮影を試みることにしましょう。