2025年土星の環の消失シーズン初観望記録です。

2025年土星の環の消失シーズン初観望記録です。

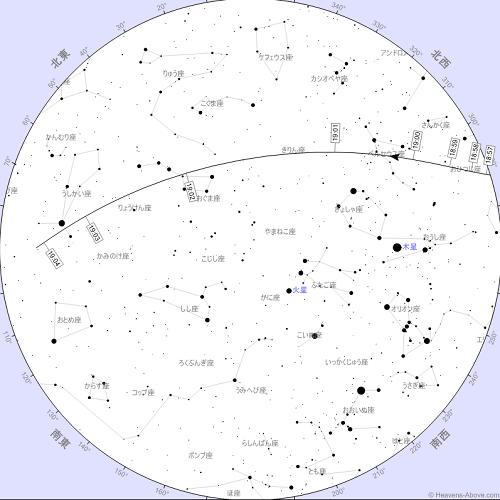

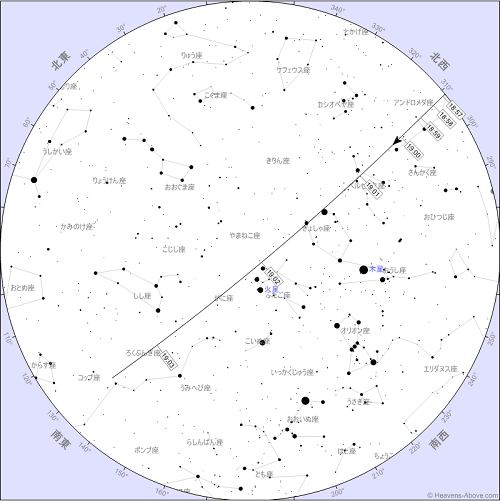

地球から見て環が真横に位置するホントの環の消失日(2025.3.24)は太陽の近傍だったので観望はできませんでしたが、セカンドチャンスの「環の真横から太陽光が当たる環の消失(2025.5.7)」は条件的にはキビシイですが観望できる高度になります。

で、観測対象の本丸ですが、2025.3.24から2025.5.7までは太陽光が当たっている土星の環の反対側が地球から見える超~レアな期間になるのでこれが本命です。はたしてこの期間は土星の環が見えるのか見えないのか、はたまた拡大撮影で環を確認できるのかぜひ確認したいところです。

まだ土星の高度が低いので条件はかなりキビシイですが、タイムリミットが5月7日なので時間がありません。すぐにでも東の低空が見える場所に遠征して拡大撮影をしたいところですが、まずは望遠鏡でどのように見えるのかを確認するために自宅2F東窓からミニ望遠鏡で観望してみました。

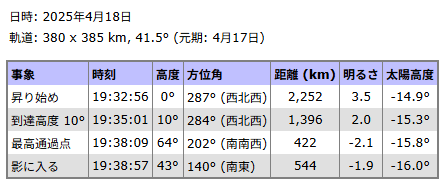

本日の観測メモφ(.. )

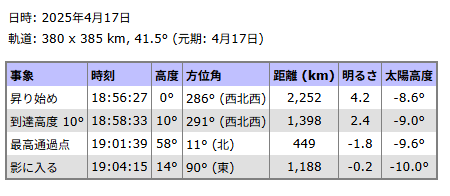

03時07分 天文薄明開始

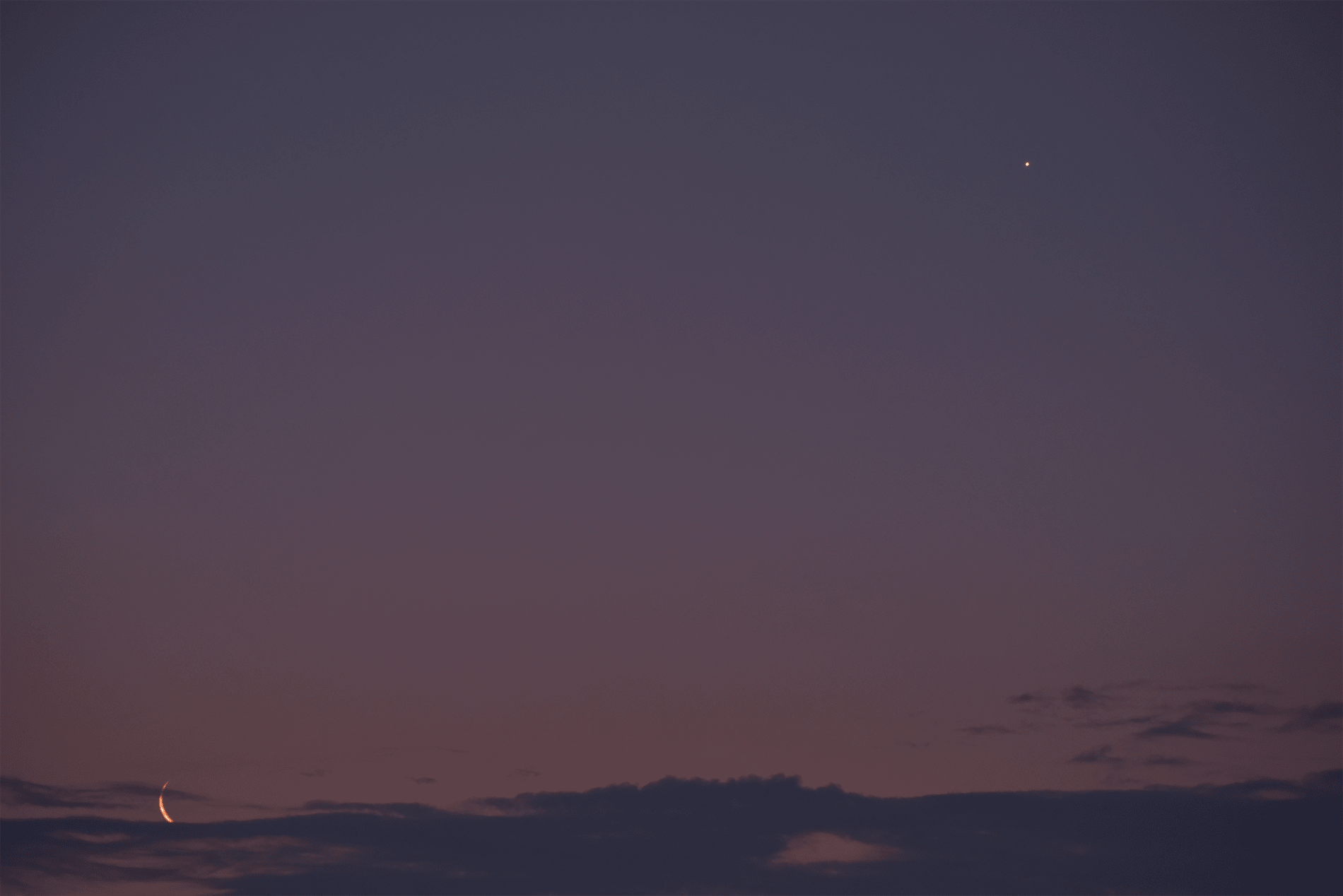

03時15分 土星出没 0° 金星高度2.8°

03時30分 土星高度2.6°

03時40分 土星高度4.4°

03時43分 土星高度4.9° 航海薄明開始

03時50分 土星高度6.2°

04時00分 土星高度8.1°

04時16分 土星高度11.1° 市民薄明開始

〈観測機材〉

・望遠鏡:CERESTRIN MAK90 口径90mm 焦点距離1,250mm

・眼視アイピース:PLOSSL32mm、TPL18mm、Kasai HC Or-12mm

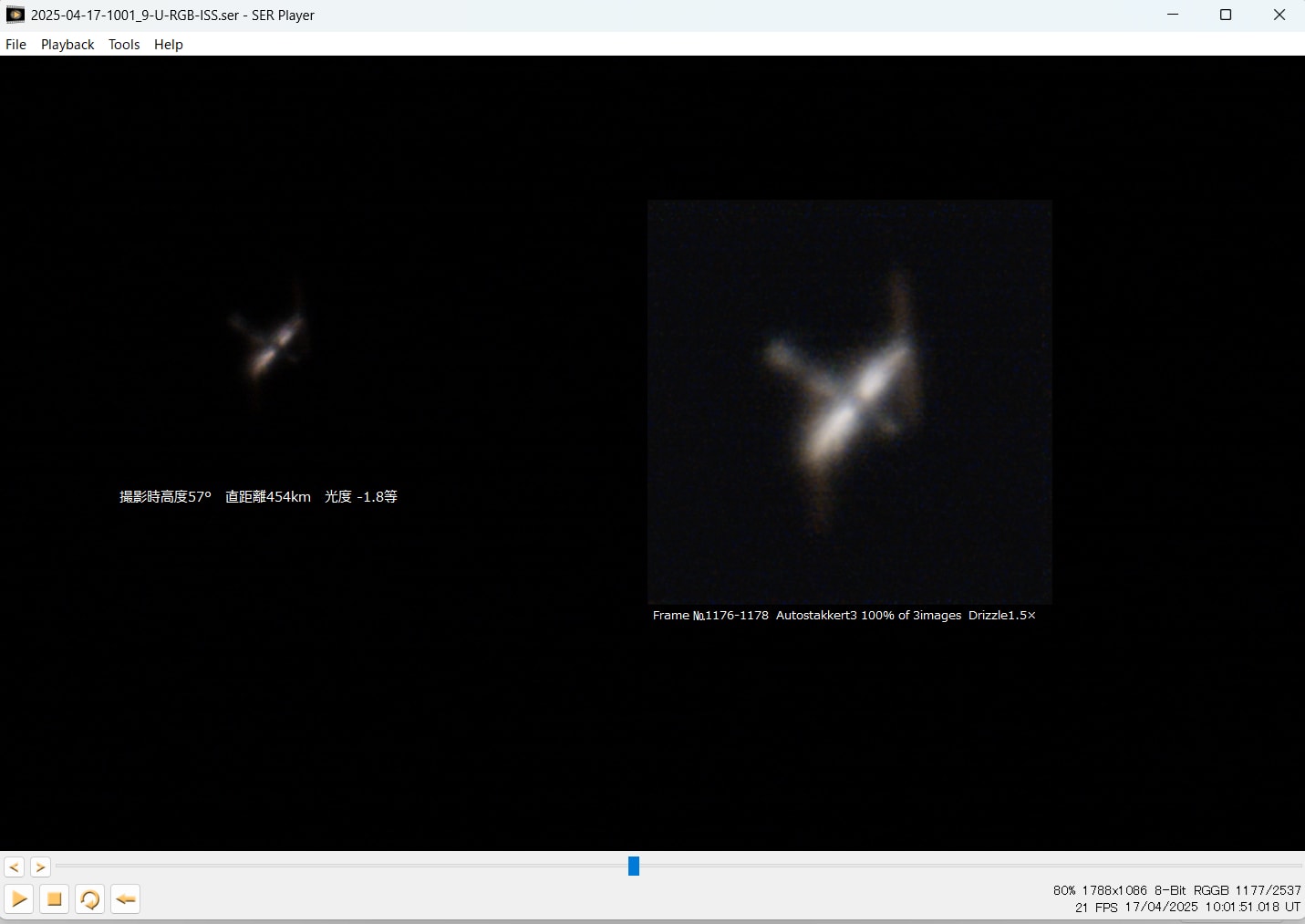

・拡大撮影:ASI174MM、ASI290MM、Apollo-C(UV/IRcut)

・画像処理(PIPPでセンタリング→AS!3でスタック→RegiStax6)

観測方法は、土星の高度が低い時間は感度の高いモノクロ惑星カメラで撮影して、後半はカラーカメラにチェンジして撮影します。眼視では倍率39倍、69倍、104倍で土星面と環の観望を行います。

で、結果ですが、眼視では土星面が円盤像に見えましたが環らしきものはまったく見えませんでした。土星光度が1.2等で低空による大気減光もあるので逆光で暗い環の存在は確認できませんでした。

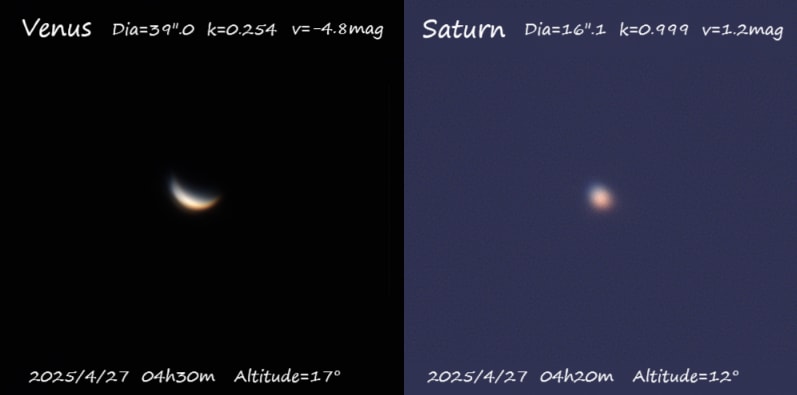

惑星カメラでの撮影は、モノクロ惑星カメラは感度を上げても環らしきものを検出できなかったのでカラーカメラで金星と土星の撮影を行いました。今回はADCやパワーメイト等を使用していない直焦点での撮影です。

そのため大気分散による色ズレも見られますが気流が落ち着いていたので金星との視直径の違いと輝面比の確認はできたように思います。(↓ 同サイズ400pxで切り出し)

4月27日の金星と土星の比較画像

4月27日の金星と土星の比較画像

金星:2025/4/27 04h30m MAK90+Apollo-C(UV/IRcut)Shutter=4.470ms Gain=179 (37%) Duration=30s AS!3 25% of 6660frames

土星:2025/4/27 04h20m MAK90+Apollo-C(UV/IRcut)Shutter=295.2ms Gain=350 (72%) Duration=60s AS!3 100% of 204frames

土星の撮影時刻は4時20分なので市民薄明開始4分後の青空です。空が暗い時間の撮影が理想ですが、高度10°以下はかなりキビシイので痛し痒しですね。

本日の観測でだいたい目星は付いたので次回は東の空が開けている場所に遠征してμ210で拡大撮影と観望をすることにしましょう。タイムリミットは5月7日です。それまでに好天気&好気流が来るといいのですが…はたして結果はいかに~