2月14日に実施した顕微鏡対物レンズによる木星解像度テスト撮影の記録で~す。

テスト撮影は、顕微鏡対物レンズ→望遠鏡アイピース→パワーメイトの順番で行いました。ピントは機材交換の度にピント支援装置で正確に合わせてピンボケによる差が出ないようにしてあります。

では早速ですが、撮影画像と撮影時のシーイング動画をご覧くださ~い。

顕微鏡対物レンズ WRAYMER Plan5×

2024/2/14 18h35m(JST)CMI=152.3° CMII=229.2° CMIII=294.3°

Duration=60s Shutter=8ms Gain=350 (58%) 25% of 7497frames ap22

WRAYMER Plan5× 合成焦点距離 5250mm 倍率 2.2倍

顕微鏡対物レンズ WRAYMER 5× 撮影時のシーイング

望遠鏡アイピース TAKAHASHI TPL-25mm

2024/2/14 19h14m(JST)CMI=176.0° CMII=252.7° CMIII=317.8°

Duration=60s Shutter=9ms Gain=350 (58%) 25% of 6666frames ap22

TAKAHASHI TPL-25mm 合成焦点距離 4950mm 倍率 2.0倍

望遠鏡アイピース TAKAHASHI TPL-25mm 撮影時のシーイング

パワーメイト TeleVue Powermate2×

2024/2/14 19h39m(JST)CMI=191.0° CMII=267.6° CMIII=332.7°

Duration=60s Shutter=21ms Gain=350 (58%) 25% of 2858frames ap24

TeleVue Powermate2× 合成焦点距離 5300mm 倍率 2.0倍

パワーメイト Powermate2× 撮影時のシーイング

〈考察〉

・撮影終了まで気流は大きく変化することがなかったので撮影条件的にはそれほど差異はなかった。それを加味して判断をすると3種の光学装置は解像度的にはほぼ同等レベルと言える。

・同条件比較をするためレジスタックスのウエーブレットも同じレイヤーを使って行ったが画像処理はそれぞれの画質特性で変える必要があるので一概には言えないが今回の処理では顕微鏡対物レンズ が若干ではあるが模様の抽出具合が良かったようだ。

・今回の比較で分かった大きな違いがひとつある。それはパワーメイトのシャッタースピードが遅くなるということだ。光学装置の明るさ(F値)を比較するため惑星カメラのゲインを350に固定したのだが、 顕微鏡対物レンズ と望遠鏡アイピースはシャッタースピードが8~9msだったのに対しパワーメイトは適正露出にするためには21msまで遅くしなければならなかった。これはメーカーで言っている「レンズ枚数と硝材の厚みにより透過率の点では不利になっている」ことの現れだろう。

・速いシャッターを切れる顕微鏡対物レンズ と望遠鏡アイピースは気流の悪い東北地方や冬場の撮影では効果を発揮する。ゲインを押さえて撮影できることでノイズを軽減できるメリットもある。季節や気象条件、対象天体でこれらの3種を使い分けることでより適正な惑星撮影ができるだろう。

↓ こちらは今回いちばん写りが良かった顕微鏡対物レンズ Plan5× で撮影した動画(60sec)を25%スタックした4枚をDe-rotationした木星です。

本日のベストフォト( WRAYMER Plan5× → 60s×25%×4 De-rotation)

2024/2/14 18h35m-41m μ210+WRAYMER Plan5×+ASI290MC(8ms × 60sec × 25% ×4 )

さて、今回の撮影で顕微鏡対物レンズのテスト撮影は終了です。あとはISS拡大撮影用に顕微鏡対物レンズを30cmドブに転用するだけですが… これがなんぎしてまして、なんと、ピントが合いませ~ん。合焦しないのです! 困ったぞ~

はたして、Go SHO-Time はやってくるのか? ISS拡大撮影への飽くなき挑戦はさらに続く…

~To be continued.

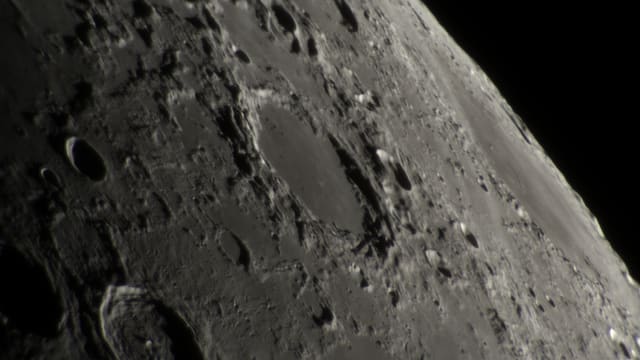

月出が見えそうな天気だったので ムーンライズ・ウオッチングに行ってきました~。

月出が見えそうな天気だったので ムーンライズ・ウオッチングに行ってきました~。