今年は東北地方の梅雨明けはないのでは…とご心配のみなさん、お待たせしました!

本日(7/23)、ニイニイゼミが一斉に大合唱を始めました。ニイニイゼミの初鳴きから気象台の梅雨明け発表日を勝手に予想する「ニイニイゼミの梅雨明け発表予報(令和2年度版)」の始まりで~す。

![]()

ふぅ~、今年は7月中旬を過ぎてもまったくせみの声が聞こえなかったので、こりゃ~初鳴き8月入りの異常事態発生か~と心配していたのですが、やっとニイニイゼミの初鳴きを観測しました。

早速これまでの観測データを確認してみましょう。

観測年 初鳴き 晴れスタ予報 発表日(初鳴から) 梅雨明け(確定値)

2007年 7月20日→ 予報なし → 8月 1日(11日後)→ 8月 1日ごろ

2008年 7月11日→ 7月23日 → 7月19日( 8日後)→ 8月 6日ごろ

2009年 7月 6日→7月13日~16日→ 梅雨明け発表なし → -

2010年 7月 7日→ 7月18日 → 7月18日(11日後)→ 7月18日ごろ

2011年 7月 9日→ 7月20日 → 7月11日( 2日後)→ 7月 9日ごろ

2012年 7月16日→ 7月27日 → 7月26日(10日後)→ 7月26日ごろ

2013年 7月15日→ 7月25日 → 8月 3日(19日後)→ 8月 7日ごろ

2014年 7月12日→ 7月23日 → 7月28日(16日後)→ 7月25日ごろ

2015年 7月12日→ 7月23日 → 7月26日(14日後)→ 7月26日ごろ

2016年 7月10日→ 7月21日 → 7月29日(19日後)→ 7月29日ごろ

2017年 7月 9日→ 7月20日 → 8月 2日(24日後)→ 特定せず

2018年 7月 2日→ 7月14日 → 7月14日(12日後)→ 7月14日ごろ

2019年 7月25日→ 8月 1日 → 7月30日( 5日後)→ 7月25日ごろ

2020年 7月23日→

ふ~むふむ、今年の初鳴き7月23日は観測史上2番目に遅い記録となりますね。昨年度は、初鳴きが13年間で一番遅かったことと初鳴き日と梅雨明け日(確定値)が同日だったという特徴がありました。

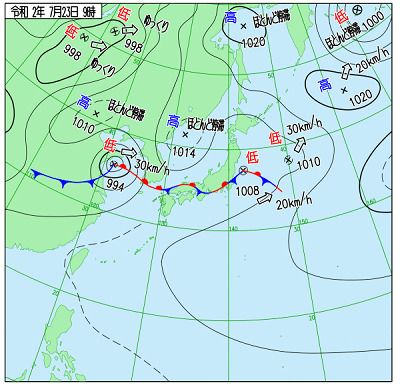

昨年2019年7月25日の天気図(初鳴き日&梅雨明け確定日)

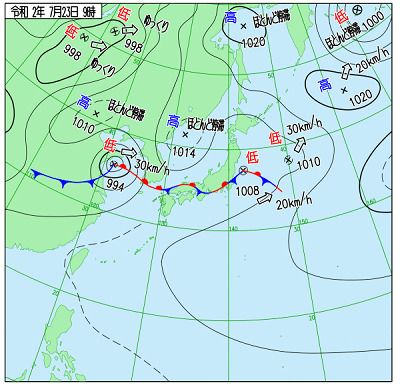

本日の天気図を見ると昨年とは違って梅雨前線がまだ本州南部にあります。

この天気図を見ると今年はすぐに梅雨が明けるという感じではないですね~。

このあと太平洋高気圧の勢力が強くなって梅雨前線を押し上げたところで梅雨明け発表となるパターンだと思われますが、今日現在で梅雨明けしているのは沖縄と奄美だけです。

ということは東北地方の梅雨明けはまだまだ先で、ひょっとしたら梅雨明け発表がないまま立秋に突入なの? とご心配の皆さん…お待たせしました。

それでは、2020年東北南部の梅雨明け発表日を予想します。

今年の梅雨明け発表日はズバリ、8月4日の火曜日です!

単純にこれまでの平均値12日後にしてみました~。これで当たったら、ニイニイゼミ予報の信頼度アップですね。はたして結果はいかに~。

本日(7/23)、ニイニイゼミが一斉に大合唱を始めました。ニイニイゼミの初鳴きから気象台の梅雨明け発表日を勝手に予想する「ニイニイゼミの梅雨明け発表予報(令和2年度版)」の始まりで~す。

ふぅ~、今年は7月中旬を過ぎてもまったくせみの声が聞こえなかったので、こりゃ~初鳴き8月入りの異常事態発生か~と心配していたのですが、やっとニイニイゼミの初鳴きを観測しました。

早速これまでの観測データを確認してみましょう。

観測年 初鳴き 晴れスタ予報 発表日(初鳴から) 梅雨明け(確定値)

2007年 7月20日→ 予報なし → 8月 1日(11日後)→ 8月 1日ごろ

2008年 7月11日→ 7月23日 → 7月19日( 8日後)→ 8月 6日ごろ

2009年 7月 6日→7月13日~16日→ 梅雨明け発表なし → -

2010年 7月 7日→ 7月18日 → 7月18日(11日後)→ 7月18日ごろ

2011年 7月 9日→ 7月20日 → 7月11日( 2日後)→ 7月 9日ごろ

2012年 7月16日→ 7月27日 → 7月26日(10日後)→ 7月26日ごろ

2013年 7月15日→ 7月25日 → 8月 3日(19日後)→ 8月 7日ごろ

2014年 7月12日→ 7月23日 → 7月28日(16日後)→ 7月25日ごろ

2015年 7月12日→ 7月23日 → 7月26日(14日後)→ 7月26日ごろ

2016年 7月10日→ 7月21日 → 7月29日(19日後)→ 7月29日ごろ

2017年 7月 9日→ 7月20日 → 8月 2日(24日後)→ 特定せず

2018年 7月 2日→ 7月14日 → 7月14日(12日後)→ 7月14日ごろ

2019年 7月25日→ 8月 1日 → 7月30日( 5日後)→ 7月25日ごろ

2020年 7月23日→

ふ~むふむ、今年の初鳴き7月23日は観測史上2番目に遅い記録となりますね。昨年度は、初鳴きが13年間で一番遅かったことと初鳴き日と梅雨明け日(確定値)が同日だったという特徴がありました。

昨年2019年7月25日の天気図(初鳴き日&梅雨明け確定日)

本日の天気図を見ると昨年とは違って梅雨前線がまだ本州南部にあります。

この天気図を見ると今年はすぐに梅雨が明けるという感じではないですね~。

このあと太平洋高気圧の勢力が強くなって梅雨前線を押し上げたところで梅雨明け発表となるパターンだと思われますが、今日現在で梅雨明けしているのは沖縄と奄美だけです。

ということは東北地方の梅雨明けはまだまだ先で、ひょっとしたら梅雨明け発表がないまま立秋に突入なの? とご心配の皆さん…お待たせしました。

それでは、2020年東北南部の梅雨明け発表日を予想します。

今年の梅雨明け発表日はズバリ、8月4日の火曜日です!

単純にこれまでの平均値12日後にしてみました~。これで当たったら、ニイニイゼミ予報の信頼度アップですね。はたして結果はいかに~。